Le texte de théâtre a longtemps été une forme où les codes de construction et de rédaction étaient très stricts. C’est pourquoi on décrit, encore aujourd’hui, la structure classique d’une pièce de théâtre.

Bien que plusieurs textes plus récents ne s’y conforment pas, c’est une structure qui influence encore nombre d’auteurs aujourd'hui. De plus, les textes de théâtre d’autrefois sont encore joués et lus aujourd’hui.

Traditionnellement, le texte de théâtre était composé de cinq actes. Chaque acte correspond à un segment de l’histoire racontée. Cette structure était fortement utilisée pour la tragédie, genre classique qui s'est fortement imposé dans l'histoire du théâtre.

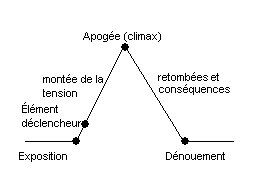

- Le premier acte sert à présenter les personnages et le contexte. C’est aussi ce que l’on appelle l’exposition : on informe le spectateur de la situation, des évènements antérieurs.

- Les 3 actes centraux constituent le nœud de l’histoire : conflits, péripéties, évènements imprévus, etc. Il est possible de subdiviser le nœud selon les actes qui le constituent.

- Le deuxième acte permet de présenter la problématique et les réactions des personnages en lien avec celle-ci. C’est dans cet acte que les personnages prouvent leur bravoure.

- Le troisième acte correspond à la montée dramatique : l’action s’engage de plus en plus dans une impasse. À la fin de l’acte, le spectateur comprend que les personnages n’ont pas beaucoup de chance de se sortir de la situation.

- Le quatrième acte, l’apogée, correspond à l’évolution de la situation qui mène directement le personnage principal dans une impasse.

- La dernière partie de la pièce correspond au cinquième acte : le dénouement. C’est dans cette partie que la situation va se régler. Il est possible que le conflit se règle ou que la situation problématique s’achève par la mort d'un ou de plusieurs personnages.

Il y a trois types de divisions possibles dans un texte théâtral.

- Acte : L'acte est la plus grande division qui existe. Fondamentalement, l’acte représente l’une des principales composantes de l’action. On délimite les actes avec les tombées de rideau. La fin d’un acte appelle le commencement d’un autre, dans un autre temps et un autre lieu.

- Scène : Les scènes sont les plus petites divisions de la structure classique. Traditionnellement, une scène commence et se termine à chaque entrée et sortie d’un personnage. Les scènes ne se rapportent donc pas à l’action, mais aux allées et venues des personnages. Toutes les scènes se suivent chronologiquement dans le temps et se déroulent, à l’intérieur d’un acte, dans le même lieu.

-

Tableau : Dans le théâtre plus contemporain, il est possible de diviser des pièces en scènes sans les lier aux entrées et sorties des personnages. Le tableau est plus fréquent. L’enchainement des tableaux est régi par des normes moins strictes et c’est pourquoi il peut arriver que les tableaux ne se succèdent pas dans l’ordre chronologique. Les changements de tableaux peuvent parfois impliquer des changements de décor, de lieu et de temps.