En histoire, l’analyse de documents historiques est essentielle. Il existe différentes manières de les analyser. La phrase histoire est l’une de ces méthodes. Elle te permet de résumer l’essentiel d’un document en une phrase. Cela t’aidera à te concentrer sur les éléments importants du document et à mettre de côté les informations qui ne te sont pas utiles.

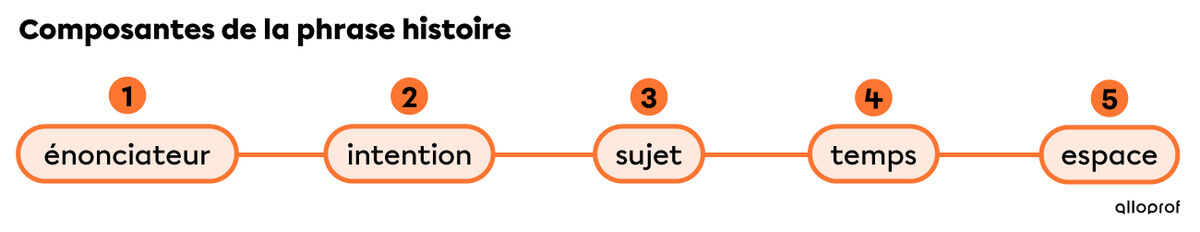

Pour écrire ta phrase histoire, tu dois analyser ton document historique et trouver l’énonciateur, l’intention, le sujet, l’espace et le temps. Tu pourras ensuite intégrer tous ces éléments dans une seule phrase.

L’énonciateur, c’est la personne ou le groupe de personnes qui formule un message dans un document. Ce peut être un acteur historique, un témoin, un historien, un peintre, un photographe, un caricaturiste, un groupement politique, etc. L’énonciateur, c’est celui qui est à l’origine du message. Il est possible que connaitre l’énonciateur d’un document ne soit pas pertinent à la compréhension de ce dernier. C’est surtout le cas des documents iconographiques (photographie, caricature, affiche, etc.). Par exemple, si un peintre peint une toile désignant un évènement qu’il n’a pas vécu, qu’il le représente seulement à l’aide des sources qu’il a lui-même étudiées, il n’est pas nécessaire de connaitre l’identité du peintre pour comprendre le document. L’énonciateur pourrait donc être la peinture.

L’intention, c’est la raison pour laquelle un message a été produit, pour laquelle l’énonciateur a écrit son message. L’intention s’exprime généralement par un verbe et varie selon la nature du document et les mots employés dans celui-ci. L’intention peut être de décrire, d’expliquer, d’ordonner, d’inciter, de débattre, d’illustrer, de représenter, de dénoncer, de ridiculiser, etc. Les mots utilisés dans l’extrait ainsi que le type de document peuvent t’aider à trouver quelle est l’intention de l’énonciateur. Par exemple, un texte de loi peut légiférer (établir des lois); une pétition, revendiquer; un auteur de manuel, expliquer; une caricature, dénoncer ou illustrer; un historien, débattre; une affiche, inciter, etc.

Dans le document, tu dois aussi trouver le sujet. Il s’agit de décrire le contenu du document, de trouver ce dont il est question dans celui-ci, ce dont « parle » le document. Le sujet peut être en lien avec des acteurs historiques, la culture, l’économie, la politique, le territoire, la société, etc. Il est important que tu rapportes le sujet dans tes propres mots afin de t'approprier le contenu. Il faut également que tu sois le plus précis possible.

En histoire, il est capital de situer les documents dans le temps. Tu dois chercher un repère temporel. Ce peut être une date précise, un mois, une année, une décennie ou une période historique en particulier comme la préhistoire, l’Antiquité, le Régime anglais, etc.

À cette étape, tu dois être en mesure de bien distinguer les sources primaires des sources secondaires.

Pour en savoir plus à propos des sources primaires et des sources secondaires, consulte la fiche sur les sources historiques de première et de seconde main.

Il est important de situer géographiquement le document à l’étude. Après tout, la géographie est une discipline sœur de l’histoire : l’une ne va pas sans l’autre. L’échelle de précision peut être variable, comme dans le cas de l'identification du temps. On peut parler d’un lieu en particulier, d’une ville, d’une région, d’un pays, d’un continent, etc. L’important, c’est de situer le document dans l’espace géographique, peu importe la précision de cet espace.

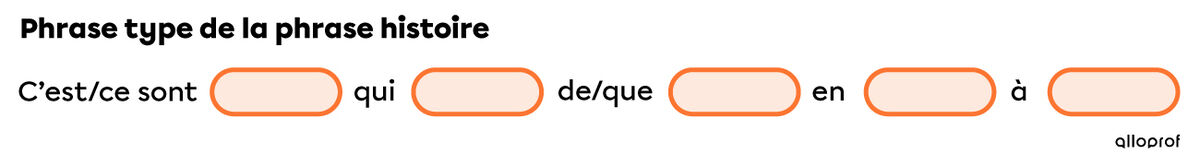

Lorsque vient le temps de rédiger ta phrase, tu peux reprendre la formule suivante, comme dans une phrase trouée.

« De 1700 à 1755, la population de la Nouvelle-France passe de quelque 14 000 habitants à près de 55 000 grâce à une forte natalité [...]. L’immigration reste surtout masculine, jeune et assez rare. Chaque année arrivent quelques dizaines de migrants : soldats, prisonniers, hommes de métier. La moitié repart après un séjour de quelques années. »

Jacques Mathieu, Historien, La Nouvelle-France, les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle, 2001.

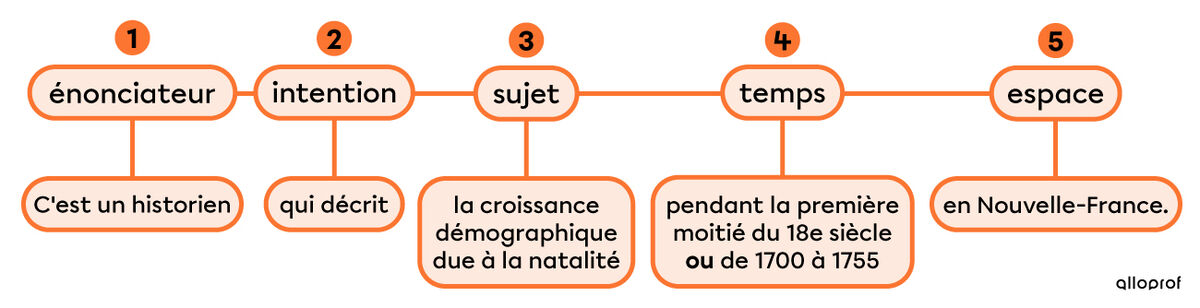

Énonciateur : La référence de la source mentionne que l’auteur de l’extrait est un historien. Dans ce cas-ci, l’auteur et l’énonciateur sont la même personne puisque c’est l’auteur qui énonce les propos de l’extrait.

« De 1700 à 1755, la population de la Nouvelle-France passe de quelque 14 000 habitants à près de 55 000 grâce à une forte natalité [...]. L’immigration reste surtout masculine, jeune et assez rare. Chaque année arrivent quelques dizaines de migrants : soldats, prisonniers, hommes de métier. La moitié repart après un séjour de quelques années. »

Jacques Mathieu, Historien, La Nouvelle-France, les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle, 2001.

Intention : L’extrait ci-haut informe le lecteur sur des faits qui sont vérifiables, comme des statistiques. Le ton utilisé est neutre et l’extrait permet au lecteur de se représenter une réalité qu’il n’a pas vécue. On peut constater que l’extrait est une description. L’intention de l’énonciateur est donc de décrire.

« De 1700 à 1755, la population de la Nouvelle-France passe de quelque 14 000 habitants à près de 55 000 grâce à une forte natalité [...]. L’immigration reste surtout masculine, jeune et assez rare. Chaque année arrivent quelques dizaines de migrants : soldats, prisonniers, hommes de métier. La moitié repart après un séjour de quelques années. »

Jacques Mathieu, Historien, La Nouvelle-France, les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle, 2001.

Sujet : Dans l’extrait des termes comme habitants, natalité, immigration, etc. mettent de l’avant le thème de la population, donc de la démographie. De plus, la séquence : « passe de quelque 14 000 habitants à près de 55 000 » montre qu’il y a une augmentation (croissance) de la population. Le document indique aussi que cette augmentation est le résultat d’une grande natalité. Le sujet peut donc être « la croissance démographique due à la natalité ».

« De 1700 à 1755, la population de la Nouvelle-France passe de quelque 14 000 habitants à près de 55 000 grâce à une forte natalité [...]. L’immigration reste surtout masculine, jeune et assez rare. Chaque année arrivent quelques dizaines de migrants : soldats, prisonniers, hommes de métier. La moitié repart après un séjour de quelques années. »

Jacques Mathieu, Historien, La Nouvelle-France, les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle, 2001.

Temps : Dans ce document, deux repères de temps sont indiqués : d’abord, dans l’extrait (1700 à 1755), puis dans la référence de la source (2001). Le repère de temps le plus pertinent à l’étude du document est celui se trouvant dans l’extrait (1700-1755) puisqu’il fait référence au moment où se sont déroulés les évènements racontés. Le repère de temps peut donc être « la première moitié du 18e siècle ». Il pourrait être bien d’écrire également le repère de temps « de 1700 à 1755 ».

« De 1700 à 1755, la population de la Nouvelle-France passe de quelque 14 000 habitants à près de 55 000 grâce à une forte natalité [...]. L’immigration reste surtout masculine, jeune et assez rare. Chaque année arrivent quelques dizaines de migrants : soldats, prisonniers, hommes de métier. La moitié repart après un séjour de quelques années. »

Jacques Mathieu, Historien, La Nouvelle-France, les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle, 2001.

Espace : Dans ce document, le lieu où se déroulent les évènements décrits est clairement indiqué. Le lieu est donc « Nouvelle-France ».

La phrase histoire permettant de résumer le document peut être écrite comme suit :