Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p id="christianisme">Le <strong>christianisme </strong>est né durant <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-empire-romain-notions-avancees-h1031">l’Empire romain</a>. Pendant les premiers siècles, les porteurs du message transmis par <span class="text-highlight--tertiary">Jésus </span>ont tenté de véhiculer les nouvelles valeurs, telles l'amour, le pardon et la paix, qui y étaient associées. Les premiers chrétiens prêchaient alors dans les synagogues où ils tentaient de convertir les Juifs et les païens.</p>

</body></html>

Le christianisme est l'ensemble des religions fondées sur l’enseignement de Jésus-Christ. Les principales religions du christianisme sont le catholicisme, l’orthodoxie et le protestantisme.

La situation des premiers chrétiens s’est rapidement aggravée puisque le christianisme n’était pas reconnu comme une religion, mais comme une secte. La religion naissante s’opposait radicalement au culte impérial imposé par la société romaine. Bien que la religion chrétienne s'organisait de plus en plus (communautés, évêques, etc.), il n'en demeurait pas moins qu'elle était interdite dans l’Empire. Les chrétiens persévéraient malgré tout à pratiquer leur religion dans la clandestinité même s'ils étaient victimes de persécution et d’intolérance.

Représentation de Théodose 1er

Constantin 1er s'est convertit au christianisme en 313 et Théodose 1er reconnaît la religion chrétienne en tant que seule religion de l'État en 380. Par conséquent, le paganisme (religion païenne) fut interdit à ce moment et les païens furent à leur tour persécutés. Les petites communautés chrétiennes clandestines ont été remplacées par des églises et des évêchés. D’ailleurs, quelques évêchés s'implantèrent et devinrent de plus en plus influents dans l’Empire, soit en Alexandrie, à Jérusalem, à Antioche, à Constantinople et à Rome. À cette époque, la tâche principale de l’évêché de Rome était de convertir et d’encadrer les peuples de l’Occident. Ces derniers devaient reconnaître l’autorité de l’Église de Rome. Il faut préciser que les principales régions converties étaient alors majoritairement situées dans la zone orientale (à l'est) de l’Empire romain.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

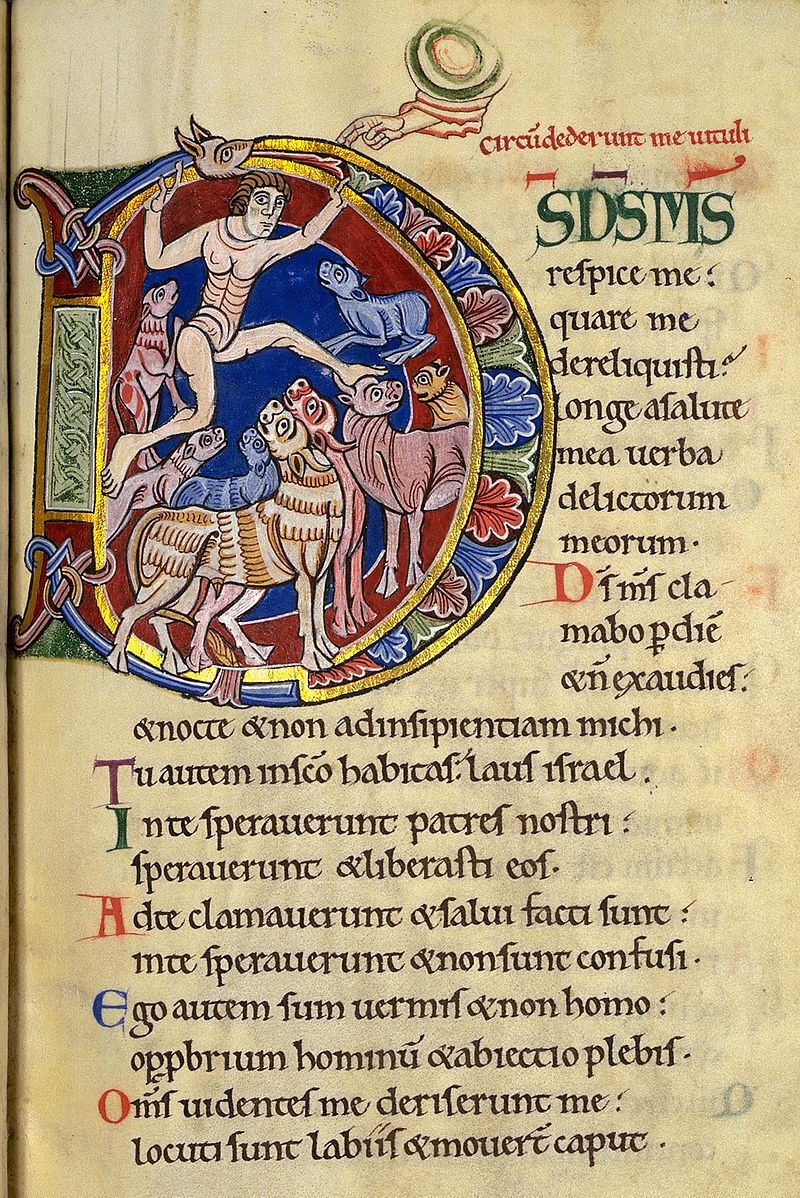

<html><body><p>En <span class="text-highlight--primary">400</span>, la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/christianisme-et-chretiente-notions-avancees-h1043#textes-sacres">Bible</a> fut entièrement traduite en latin. Cette traduction, nommée <em>vulgate</em>, devint la version officielle de l’Église. C’est à cette époque que le latin s’est étendu sur l’ensemble de la population. La langue a alors eu un impact sur l’unification des peuples et des pratiques religieuses.</p>

</body></html>

Extrait de la Vulgate

Les dirigeants, les rois, les nobles et le clergé parlaient tous le latin. Ils ont entrepris de généraliser l’usage d’un latin correct en créant des ouvrages rédigés avec une grammaire correcte. De plus, plusieurs écoles ont été créées dans les évêchés et plusieurs centres de copistes ont été ouverts afin de propager la langue par les manuscrits.

Moine copiste au Moyen Âge

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Le peuple a également intégré la langue latine. Les vieux dialectes populaires se sont amalgamés (mélangés) au latin pour donner, graduellement, naissance aux langues modernes (français, espagnol, italien, etc.).<br>

<br>

Le <span class="text-highlight--primary">5</span><sup class="text-highlight--primary"><span style="font-size:x-small;">e</span></sup><span class="text-highlight--primary"> siècle </span>a été marqué par la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-empire-romain-notions-avancees-h1031">chute de l’Empire romain</a>. C’est à cette époque que le Pape a pu imposer le pouvoir religieux et étatique de la papauté. Le territoire n’étant alors plus lié à l’empire et à l’empereur, l’Église a tenté de prendre la place laissée vacante. Entre le <span class="text-highlight--primary">5</span><sup class="text-highlight--primary"><span style="font-size:x-small;">e</span></sup> et le<span class="text-highlight--primary"> 9</span><sup class="text-highlight--primary"><span style="font-size:x-small;"> e </span></sup> <span class="text-highlight--primary">siècle</span>, le pouvoir des évêques de Rome s’est lentement imposé sur tout le territoire occidental de l’ancien Empire romain. L’Église a rédigé et mis en place des règles dogmatiques (très strictes) et juridiques. Ces règles définissaient et imposaient des formes orthodoxes de la foi et de la pratique religieuse. L’Église condamnait et réprimait ceux qui ne s'y conformaient pas en les accusant d’hérétiques.<br>

<br>

À l’époque, le véritable centre du christianisme était encore en Orient, où la théologie s’est développée et où sont apparues les divergences religieuses. Le christianisme était en conflit contre la menace islamique et contre l’empire byzantin. À cette période, il n’y avait pas de stabilité en <span class="text-highlight--secondary">Occident</span>. Plusieurs guerres intérieures et extérieures avaient lieu partout en Europe occidentale.</p>

</body></html>

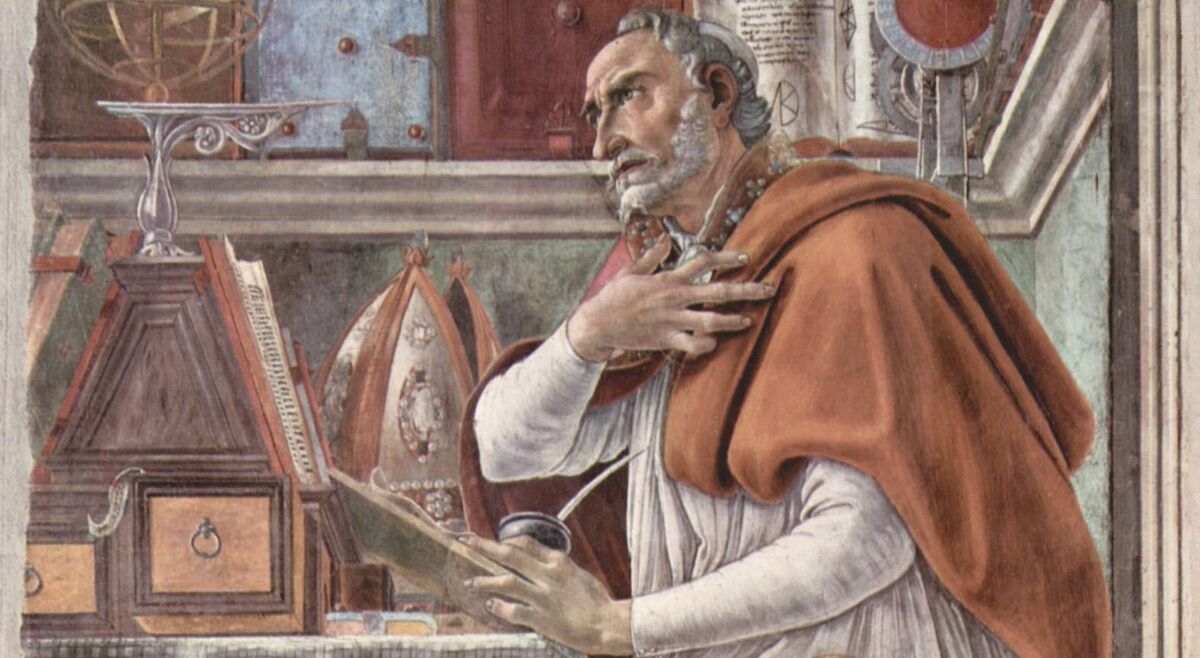

Dès la fin du 5e siècle, toutes les principales villes de l’ancien empire romain avaient leur évêché. Ce dernier assurait l’encadrement administratif des villes en profitant de l’effondrement des structures impériales. La pensée chrétienne s’est grandement développée grâce aux premiers théologiens, comme Saint Augustin. Les idées de ce dernier ont grandement influencé la pratique chrétienne pendant des siècles.

Pendant cette même période, plusieurs chrétiens se regroupaient en collectivités pour vivre dans des monastères. La vie quotidienne des moines y était régie par des règles strictes qui interdisaient notamment la propriété personnelle. Finalement, afin d’assurer son pouvoir et son influence, l’Église chrétienne s’est lancée dès le 6e siècle dans une vaste entreprise de conversion. La conversion au christianisme est alors devenue un acte politique. L’Église assurait sa puissance et son influence lorsqu’un roi se convertissait et incitait son peuple à faire de même. De leur côté, les rois convertis profitaient de la protection et de l’influence de l’Église sur leur territoire. La christianisation a également favorisé un réseau d'échanges commerciaux entre les différents territoires convertis.

En 481, Clovis succédait à son père en tant que roi des Francs. À l’époque, il n’y avait plus d’empereur romain en Occident. La Gaule, territoire occupé par les Francs, était alors envahie par les Barbares. Au moment où Clovis a pris le pouvoir, deux clans étaient prêts à prendre le contrôle de la Gaule et à étaler leur pouvoir.

Clovis

Tout au long de son règne, Clovis a agi pour défendre sa domination sur la Gaule et pour empêcher les Barbares de prendre le contrôle. Par la force de son armée, il a réussi à l’emporter sur les envahisseurs et à rassembler tous les Francs sous son autorité.

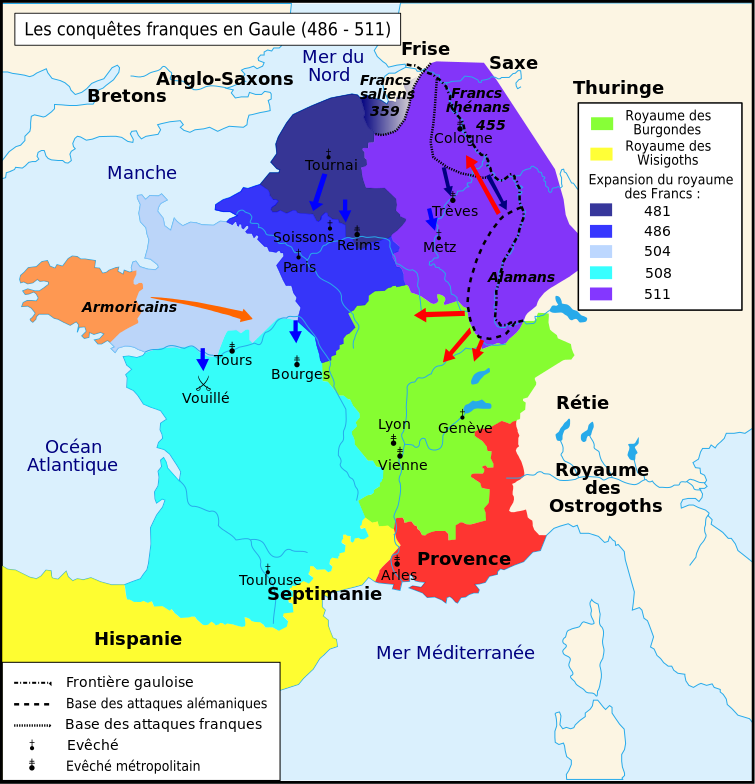

Les territoires conquis par Clovis entre 486 et 511

Par contre, les menaces d’invasion planaient toujours. En 498, Clovis a alors décidé de se convertir au christianisme. Selon la légende racontée, le roi des Francs songeait à cette conversion depuis le jour où il s'était trouvé en mauvaise posture lors d'une bataille. Il aurait crié que s’il obtenait la victoire, il se convertirait. Toujours selon la légende, la situation se serait renversée après ce cri et Clovis aurait remporté la bataille. Il s’est donc converti le 25 décembre 498.

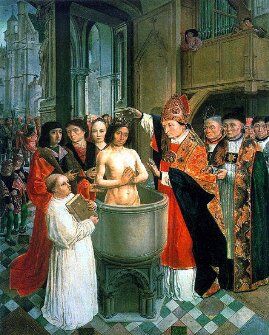

Le baptême de Clovis

Cette conversion a permis à Clovis de profiter de l’aide des évêques et de proposer une alliance chrétienne entre Francs et Romains. L’acte de Clovis a également incité des milliers de Francs à choisir cette religion. 3 000 guerriers francs nouvellement convertis ont aidé Clovis à conquérir la Gaule.

Bataille des Francs

Charlemagne fait partie de la dynastie carolingienne. Cette dynastie a régné sur la France entre le milieu du 8e siècle jusqu’à la fin du 11e siècle, entre les Mérovingiens et les Capétiens. C’est au cours de cette même période que l’autorité de Rome s'est progressivement imposée dans le paysage européen. Cette montée au pouvoir explique la nouvelle organisation monarchique.

Charlemagne

La dynastie des Carolingiens, appuyée fortement par l’Église, a réussi à multiplier les conquêtes, et ce, principalement durant le règne de Charlemagne.

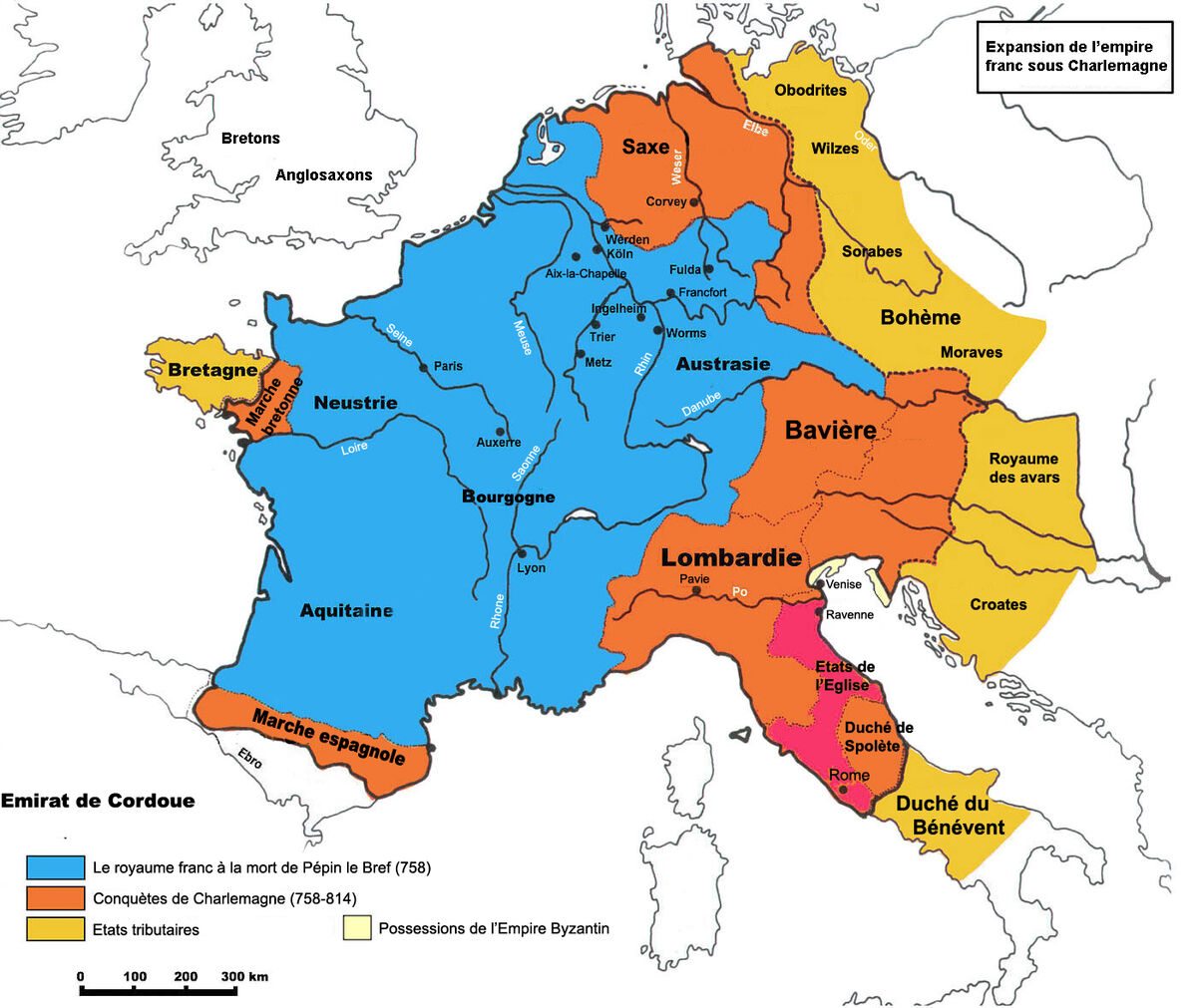

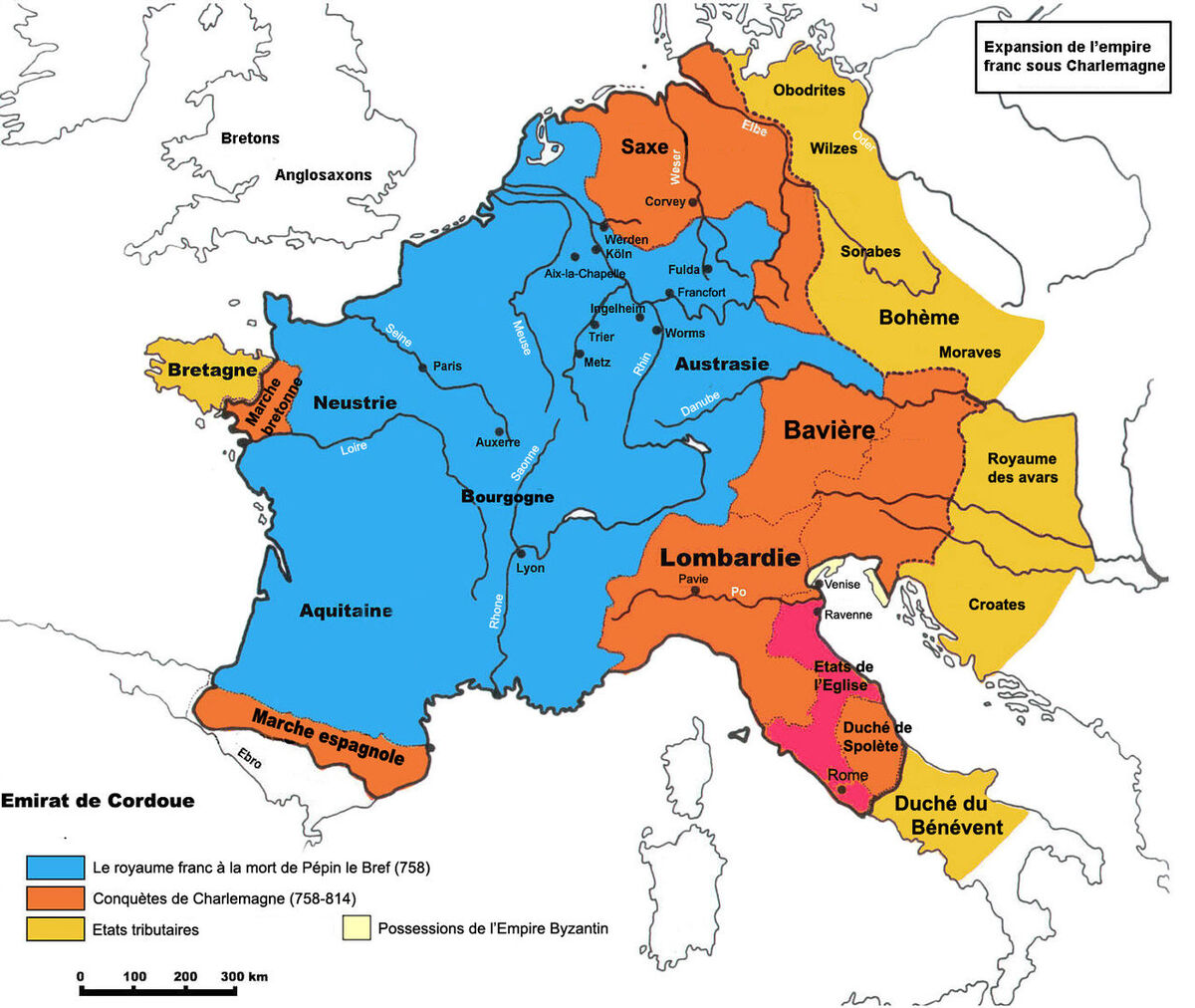

Charlemagne a régné pendant 46 ans, de 768 à 814. À son arrivée au pouvoir, il avait non seulement hérité du trône, mais également des possessions des Francs : le territoire de la Gaule et une partie de la Germanie. D’abord roi des Francs (768), il est successivement devenu roi des Lombards (774) et empereur d’Occident (800). Pendant ces années de règne, Charlemagne a mené 53 campagnes militaires. Les décisions militaires étaient prises chaque année au cours d’une réunion impliquant tous les militaires du royaume.

Grâce à ces campagnes militaires, le roi a réussi à constituer le plus vaste territoire en Europe depuis la chute de l’Empire romain. Dans toutes ses conquêtes, Charlemagne utilisait la christianisation comme mode d’assimilation des peuples vaincus. Charlemagne a situé sa capitale à Aix-la-Chapelle.

Les conquêtes territoriales de Charlemagne

Il a soumis ainsi les peuples germaniques, les Saxons, les Scandinaves, les Basques, les Catalans. Pour parvenir à ses fins, il n’hésitait pas à massacrer les ennemis, à les déporter et à les forcer à se convertir. Sur les territoires conquis, Charlemagne faisait construire des routes et des forts. Par ses nombreuses conquêtes, Charlemagne a fait revivre la notion d’Empire d’Occident. Il s'est proclamé empereur d'un empire qu'il avait réussi à restaurer.

Par contre, à l’époque, il y avait déjà l’empereur d’Orient et ce dernier voyait d'un très mauvais oeil la nomination d’un nouvel empereur. De plus, le pape ne souhaitait pas perdre son rôle de dirigeant de l’Empire chrétien en formation. Ce n’est qu’après des émeutes à Rome dirigées contre le pape que ce dernier a consulté Charlemagne pour lui proposer de faire renaître l’Empire d’Occident. Par contre, lors de la cérémonie officielle faisant de Charlemagne l’empereur, le pape avait tout de même précisé que le nouvel empereur dépendait de l’Église et y était soumis.

La cérémonie impériale

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>L’empire de <span class="text-highlight--tertiary">Charlemagne </span>se confondit par la suite avec le Saint Empire d’<span class="text-highlight--secondary">Occident</span>. La puissance militaire de Charlemagne et la puissance religieuse de Rome ont accéléré la christianisation de l’<span class="text-highlight--secondary">Occident</span>. Charlemagne a alors entrepris la construction de plusieurs monastères. C’est également pendant cette ère que l’art chrétien s’est développé.</p>

<p>Le but de Charlemagne était encore de poursuivre l’extension du territoire et l’unification des peuples grâce à la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/christianisme-et-chretiente-notions-avancees-h1043#le-christianisme">chrétienté</a>. Les guerres, qui ont occupé une place primordiale dans <strong>l'Empire carolingien</strong>, furent ainsi un instrument permettant à cet empire de s'imposer auprès des autres peuples, d'enrichir le royaume grâce aux butins de guerre, d'étendre son territoire et de procéder à la christianisation.</p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>L’empire résistait aux ennemis non seulement grâce à la force militaire, mais également grâce à la structure de la société. Les principales tâches étaient accomplies par les <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-organisation-sociale-et-les-technologies-medie-h1038#serfs">serfs</a>. Ces personnes étaient soumises à leur chef, bien qu'on ne les considérait pas comme des esclaves. De plus, le clergé prit une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Comme la composition du royaume était très diversifiée, la religion rassemblait tous les membres de la communauté. Le clergé jouait alors un rôle de ciment social. De plus, les places importantes dans l’organisation du pouvoir étaient souvent laissées aux membres de l’Église.</p>

</body></html>

Pour assurer le bon fonctionnement de son empire, Charlemagne devait avoir à sa disposition des administrateurs compétents. C’est pourquoi il a mis en place de nombreuses mesures favorisant l’éducation et les études, dont la création de l’école du Palais, qui allait assurer la formation des futurs administrateurs. De plus, Charlemagne a mis sur pied plusieurs écoles près des églises et des monastères. Les membres du clergé assuraient ainsi l’éducation des enfants et du peuple. Charlemagne a également fortement encouragé l’élan vers la culture : retour vers l’Antiquité et ouverture vers le monde extérieur. Cette nouvelle place accordée à la culture a été marquante pour l’architecture de l’époque, inspirée à la fois de l’Antiquité et de l'art byzantin.

En 804, Charlemagne menait ses dernières campagnes militaires contre les Arabes d’Espagne, les Bretons et les Slaves. Ce n’est qu’en 812 que l’empereur d’Orient a reconnu Charlemagne comme l’empereur d’Occident. Charlemagne a transmis son pouvoir à l’un de ses fils, Louis, en 813, avant de mourir en 814.

Charlemagne et son fils Louis

Après sa mort, l’empire qu’il avait formé s’est peu à peu morcelé. Cet empire tenait grâce à la force de caractère et à la personnalité de Charlemagne qui avait su s’imposer partout.

En bleu et orange, l’Empire carolingien en 814 à la mort de Charlemagne

Toutefois, le personnage de Charlemagne demeure présent encore aujourd’hui dans les mythes et les légendes. Ce personnage apparaît dans plusieurs écrits de l’époque : chansons de geste et romans chevaleresques.