Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

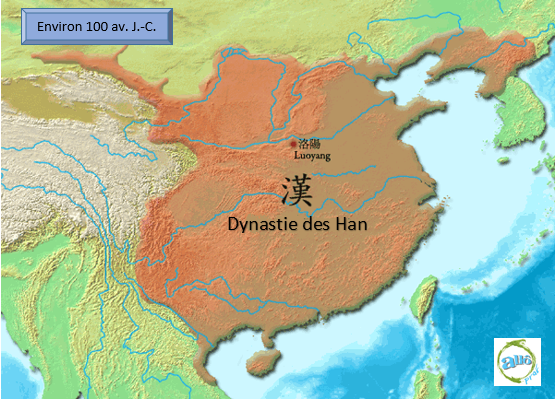

L’empire des Han a été la première dynastie à véritablement unifier la Chine. Au 2e siècle av. J.-C. à la suite de guerres internes entre clans, le territoire chinois se trouva divisé en royaumes. Son fondateur, Han Gaozu était un simple paysan originaire de la Mongolie, insatisfait de son sort, qui réussit à mobiliser plusieurs autres paysans. Il constitua une armée de paysans et renversa le pouvoir en place, la dynastie Qin. Han Gaozu fut duc, marquis et enfin prince. La dynastie qu’il a fondée régna de 206 av. J.-C. jusqu’en 220 et elle reste à ce jour la plus importante de l’histoire humaine en terme de période (400 ans). Vingt-huit empereurs de la même dynastie se sont succédé.

Les Han ont beaucoup apporté à la Chine, lui permettant de devenir une puissante et influente nation dans plusieurs domaines d'ordre technique, artistique et idéologique. C’est sous l’empire des Han que le confucianisme fut adopté comme idéologie officielle de l’État chinois. Plus tard, c’est le bouddhisme qui devint populaire sous cette dynastie.

Han Gaozu

Les travailleurs au service de l’empire étaient souvent des nobles, des aristocrates ou des gens influents dans leur communauté qui connaissaient personnellement quelqu’un de la famille impériale. La dynastie des Han a changé cette façon de recruter les fonctionnaires de l’État : elle prônait plutôt la nomination au mérite, c'est-à-dire la sélection des travailleurs par un système d’examens plutôt que la simple considération de la position sociale ou du titre des candidats. Il n'était plus suffisant de connaître un proche de la famille impériale, mais il était nécessaire d'être talentueux et vertueux pour espérer travailler pour l’État. Ce système administratif s’appelle le mandarinat. Les Mandarins aidaient l’empereur à gérer l’État.

La grande et efficace structure de gouvernance sous les Han a permis l’élargissement rapide de l’Empire chinois en annexant des territoires (dont la Mongolie et la Corée) et leurs populations, mais la croissance de la population surpassa la capacité agricole de l’empire. La grogne des paysans fut de plus en plus lourde et se conclut par le renversement temporaire de l’Empire Han en l’an 9.

Pendant une vingtaine d’années, la courte dynastie des Xin remplaça celle des Han. En l’an 23, la dynastie des Han reprit le trône, restaura l’administration, mais cette fois-ci récompensa les paysans et les riches propriétaires terriens en divisant l’empire en 13 principautés, donnant ainsi plus de responsabilités à chaque région.

La première université a été fondée par la dynastie Han vers la fin du 2e siècle. Elle servait d’établissement d’enseignement aux futurs fonctionnaires de l’empire. Les ordres impériaux deviennent alors plus faciles à transmettre par écrit d’une région à l’autre, considérant que tous les responsables régionaux savent désormais lire et écrire un mandarin standardisé. L’uniformisation de la langue et la construction de grandes routes traversant tout le territoire ont contribué au développement du commerce entre peuples et empires. L’empereur chinois Wudi fut l'un des pionniers en ce domaine, privilégiant le développement des infrastructures chinoises; les routes terrestres et maritimes facilitant le transport de marchandises. Il permit l’expansion et le rayonnement de la Chine jusqu’en Europe.

Empire Han

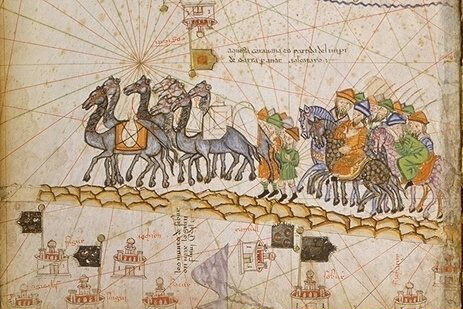

L’empire établira une longue route commerciale traversant toute l’Asie centrale, atteignant la Perse et même l’Empire byzantin (nom donné à l'Empire romain d'Orient). Les échanges commerciaux se multiplièrent et se développèrent entre l’Asie, l’Europe et le nord de l’Afrique. Les exportations et les importations de métaux précieux, de sel, de fer, de laine, d’ivoire, d'épices et de soie devinrent monnaie courante. Fabriquée exclusivement par les artisans chinois à partir du ver à soie, la soie était très prisée chez les Romains.

La Route de la soie

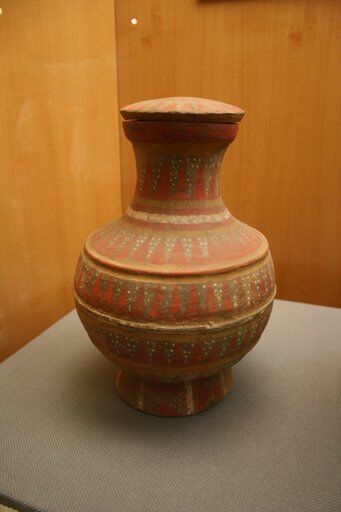

L’empire des Han croit au développement économique, intellectuel et artistique de son peuple. Les régents aménageront des écoles d’art dans lesquelles maîtres et disciples s’échangent des techniques de poterie, de dessin ou de poésie. On retrouve, à cette époque, plusieurs figurines représentant notamment des personnages, des animaux, des maisons et des fermes. Ces sculptures miniatures sont fabriquées principalement de terre cuite et sont recouvertes d’une couche de latex naturel (la laque) qui, en séchant, protège la pièce artisanale. C’est sous les Han qu’apparaissent les premières porcelaines, des céramiques fines à base d’argile blanche.

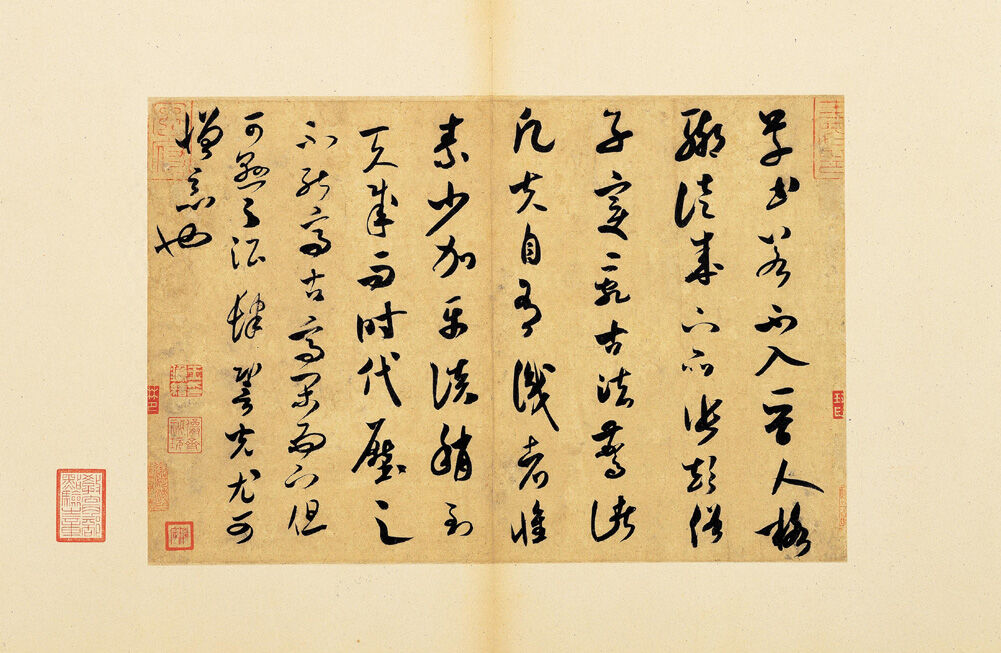

L’art s’étend aussi dans l’écriture avec l’apparition du papier : cette découverte chinoise facilite la précision et la fluidité des mouvements lorsqu’on écrit. Cette manière de s’appliquer lorsqu’on glisse le pinceau imprégné d’encre sur le papier donne naissance à une nouvelle forme d’art : la calligraphie, c'est-à-dire l’art de bien former les caractères d’écriture.

Céramique Han

Calligraphie chinoise

L’empire des Han, en favorisant les échanges commerciaux, mais aussi culturels et idéologiques, avec d’autres régions, a contribué pendant plusieurs siècles à la grandeur de la Chine et à sa richesse. La Chine des Han compte de nombreuses inventions comme le papier, la porcelaine, le gouvernail (des bateaux), le cerf-volant, etc.

L'empire des Han succéda à la dynastie des Qin, qui prônait non seulement le développement économique et technique de la Chine (l’empereur débuta la construction de la Grande Muraille de Chine), mais aussi l’épanouissement de la pensée des Chinois, de la littérature et des arts. Cette volonté de développer une idéologie, une philosophie de vie, revient à Confucius. On appelle la philosophie inspirée de cet homme le confucianisme.

Le confucianisme est une philosophie de vie, la plus ancienne de Chine, qui provient de Kong Fuzi dit Confucius, philosophe et penseur chinois né en 551 av. J-C. Tout jeune, Confucius semble curieux, discute beaucoup et acquiert une grande connaissance des lois, de la musique et de la nature. À l’âge adulte, il sera connu de toute la Chine. Il attire des disciples qui suivent ses enseignements. Sa philosophie est la suivante : l’Homme qui cultive sa personne influencera positivement son entourage et donc sa société. En d’autres termes, l’individu doit s’éduquer et apprendre à bien questionner son cœur, sa raison, ses agissements et ainsi vivre en harmonie avec lui-même et sa communauté. Les disciples ont retranscrit les conversations de leur maître philosophe peu de temps après sa mort.

Kong Fuzi dit Confucius

Le confucianisme est considéré comme une philosophie de vie plutôt qu’une religion puisqu’il ne réfère pas à un être supérieur ou à une divinité à qui l’on doit respect et obéissance. Le confucianisme devient populaire en Chine peu après la mort de Confucius, vers 480 av. J.-C. Cette philosophie morale a rassemblé de nombreux adeptes tout comme les religions du bouddhisme et du taoïsme. Le confucianisme prône l’harmonie des relations humaines en suivant quelques règles morales : il y a cinq facettes de l’univers à suivre ou cinq vertus, dont la bonté, la droiture, la bienséance, la sagesse et la loyauté. Les règles de base sont contenues dans un recueil appelé Les Entretiens. En résumé, le confucianisme établit un code moral qui définit les limites acceptables de nos actions dans tous les types de situations tout en mettant à l’avant-plan les valeurs reliées à la justice sociale, la tolérance, la paix et le respect des traditions. C’est un guide de vie, de discipline morale qui oriente les comportements avec soi et avec autrui. Le confucianisme restera la philosophie de vie la plus pratiquée en Chine jusqu’au début du20e siècle.

Créé par Laozi (ou Lao Tzu), le taoïsme est un système de pensée religieuse et philosophique qui a comme concept central le rapport d'équilibre entre la nature et la société. Le tao, qui signifie la voie, indique le chemin à prendre pour que l’Homme puisse s’harmoniser à la nature.

L’individu doit respecter le rythme de la nature. Les taoïstes célébraient la nature en lui présentant des offrandes, des sacrifices et en organisant des fêtes et d'autres célébrations. Cette religion met la conscience et la spiritualité de l'individu au centre de ses principes. La vie et la sagesse sont intimement liées aux cycles de la nature. Au temps de l’empire des Han, le taoïsme a été pratiqué d'abord par l'élite et ensuite par la population en général.

Plus tard, le taoïsme ajoutera comme symbole religieux le Yin et le Yang : conception et explication de tous les phénomènes de la nature. C’est le sens de l’équilibre : toute énergie est définie dans la dualité Yin et Yang. Le Yin représente l’énergie féminine, la passivité, l’obscurité. Le Yang représente plutôt l’énergie solaire, la lumière, la force mâle.

Le Yin et le Yang

C’est sous la dynastie des Han qu’apparut le courant de pensée bouddhiste. Des missionnaires d’Asie centrale et des disciples de Bouddha introduisirent cette philosophie en Chine au premier siècle de notre ère. Les textes sacrés bouddhistes seront traduits en chinois et les pratiquants profiteront de la générosité de l’empire et de la population pour rendre possible la construction de monastères. Ainsi, ils pourront se consacrer à la méditation sans devoir travailler. Le fondateur du bouddhisme s’appelle Siddartha Gautama, le nom de Bouddha lui étant donné par ses disciples veut simplement dire état d’éveil.

Siddartha (ou Bouddha) est originaire du nord de l’Inde. Il provient d’une famille riche et reçoit une bonne éducation. Il a tout pour être heureux (vie confortable; parents, épouse et enfants qui l’aiment), mais en réalité, il ressent une profonde insatisfaction. Ses longues promenades et ses rencontres avec des vieillards, des malades et des gens dans le deuil ont alimenté la philosophie bouddhiste et l'ont fait naître.

Siddartha décide un jour d’abandonner sa vie de luxe, sa famille et ses amis pour se consacrer à la recherche de la voix du salut, il veut comprendre pourquoi nous souffrons et comment y remédier. Après plusieurs années de voyages et de méditation, Siddharta réalise l’éveil ou le nirvana, c'est-à-dire une délivrance, une illumination dans la compréhension des causes de la souffrance humaine et les étapes à suivre pour l’éliminer et ainsi atteindre une paix intérieure totale. Pour parvenir au nirvana, il faut renoncer à l'attachement matériel et au plaisir des sens, il faut vivre de façon modérée sans jamais tomber dans les excès. Pour éradiquer la souffrance, il faut éliminer la convoitise, la haine et les fautes.

Ce courant de pensée peut être associé à une philosophie (tout comme le confucianisme) ou à une religion puisqu’il se base sur une croyance d’une vie après la mort. De plus, les adeptes du bouddhisme croient que nous obéissons à la loi du karma qui affirme que rien n'arrive par hasard, que chaque action porte une conséquence. Les bouddhistes croient également aux renaissances successives aussi appelées réincarnations.

La construction de cet énorme rempart sillonnant les chaînes montagneuses et les vastes plaines du nord de la Chine a débuté au 4e siècleav.J.-C., s'est échelonnée sur une période de 1700 ans et a demandé une main-d’œuvre de plusieurs millions d’ouvriers chinois à travers les époques.

La Grande Muraille avait deux principales fonctions :

- protéger l’empire contre les attaques de peuples barbares (peuples à l’extérieur du territoire impérial);

- faire rapidement circuler d'une région à l'autre les garnisons militaires, les chariots et la nourriture.

Après l’unification de la Chine et la fusion de ses nombreux royaumes par l’Empire Qin, on décide d’entreprendre la construction de la Grande Muraille qui protégera le territoire des attaques barbares. L’empire suivant, la dynastie Han, continuera l’édification de la muraille en l’élargissant par endroits, en plaçant des tourelles d’observation, etc. La largeur moyenne de la Grande Muraille est de 7 mètres, sa hauteur peut atteindre 15 mètres et sa longueur est de 6000 kilomètres.