Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>L’idée d’<span class="text-highlight--secondary"><a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-humanisme-h1453">humanisme</a> </span>est principalement associée à la perception de l’Homme à la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/contexte-historique-de-la-renaissance-notions-ava-h1059">Renaissance</a>.</p>

<p>Cette accumulation de changements radicaux collabore au nom de l’époque Renaissance et aussi au jugement négatif que les humanistes poseront sur le <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-organisation-sociale-et-les-technologies-medie-h1038">Moyen Âge</a>. </p>

</body></html>

Pour les liens ci-dessous : chacun des liens à gauche concerne l’une des facettes de l’humanisme. Les liens de la colonne de droite concernent des personnages, concepts ou événements importants.

Comme la Renaissance et l’humanisme sont principalement nés en Italie, l’art de la Renaissance est généralement associé à l’art italien. Bien que plusieurs artistes ailleurs en Europe aient participé au renouvellement de l’art, ils s’inspiraient généralement des peintres italiens. Les artistes italiens de la Renaissance étaient surtout concentrés dans les villes de Florence, Rome et Venise.

Il est possible de diviser la Renaissance artistique italienne en trois moments : le Quattrocento , la maturité classique et le maniérisme.

Cette période marque le début de la Renaissance, donc le début des expérimentations nouvelles qui permettent de distinguer l’art du Moyen Âge de l’art de la Renaissance. Le 15esiècle, (les années 1400, d’où le nom italien de Quattrocento ), est la première période pendant laquelle la peinture s’installe comme genre artistique prédominant.

Plusieurs peintres contribuent à l’évolution de la peinture par leurs recherches sur les formes, les couleurs, la perspective et les proportions. Les peintres travaillent alors sur les paysages ou sur des portraits qui sont de plus en plus représentatifs du naturel. La compréhension de la nature est d’ailleurs l’un des buts des artistes. Ces recherches permettent surtout de s’éloigner des œuvres en deux dimensions, sans perspectives ni proportions qui étaient réalisées au Moyen Âge.

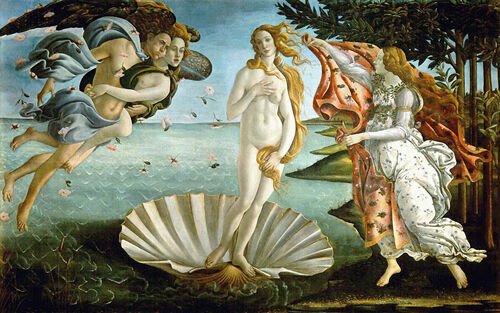

La naissance de Vénus

Botticelli, même s’il créait à la fin du siècle, est associé au Quattrocento par ce que ses œuvres reflètent. Il peignait dans le but de recréer l’idéal de l’art antique tout en y ajoutant une part d’invention et de suggestivité. Ici : La naissance de Vénus , peinte vers 1485.

Cette période, également appelée la haute Renaissance, est celle qui a vu émerger les peintres classiques qui marquent encore la culture artistique d’aujourd’hui : Leonardo da Vinci, Michel-Ange, Raphaël, etc.

Ces peintres visaient surtout à conserver les apports du Quattrocento par rapport au réalisme, mais tout en diminuant de beaucoup l’aspect mathématique et rectiligne des œuvres. C’est pourquoi la plupart des œuvres tendent à créer un équilibre entre les lignes et les couleurs, l’espace et la surface, le réel et l’idéal, etc.

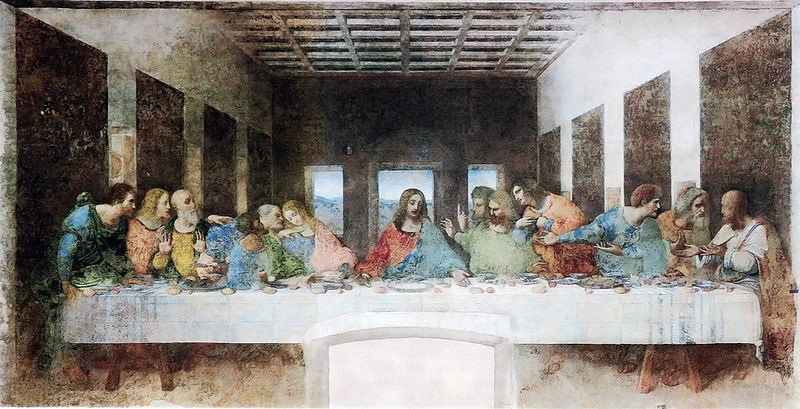

Leonardo da Vinci (1452-1519) - The Last Supper (1495-1498)

Cette période s'étendant de 1520 à 1580 est aussi nommée Renaissance tardive. Essentiellement, elle se veut une réponse aux principes de la période précédente. Non pas une rupture mais plutôt une façon différente de concevoir l'art tout en puisant dans ce qui a été fait avant. Les oeuvres de cette période (voir Tintoretto's Last Supper ci-dessous) vont présenter des espaces plus déunis, des images troubles, des déformations du corps, une recherche du mouvement, bref, une certaine confusion vient s'installer au milieu d'oeuvres qui, autrement, auraient été d'une stables, claires (version de Leonardo da Vinci un peu plus haut).

Tintoretto's Last Supper (1594)

Plusieurs peintres italiens ont marqué le paysage artistique de l’époque. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux travaillaient au service des gens au pouvoir ou des membres du clergé. Ces artistes étaient aussi des créateurs aux multiples talents : peinture, sculpture, architecture.

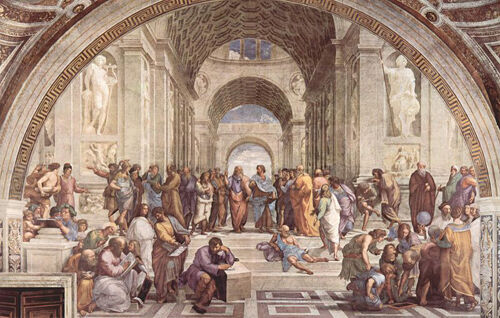

Plusieurs œuvres bien connues sont issues de cette époque. Raphaël, qui était peintre et architecte, représente tous les idéaux classiques : ses formes et ses compositions sont claires, sans toutefois être trop rectilignes. Il a beaucoup travaillé au service de l’Église, pour qui il a créé de nombreuses fresques.

L’École d’Athènes , 1509-1510

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Certains de ses tableaux conjuguent parfaitement les traditions païennes antiques et les traditions judéo-chrétiennes. Raphaël fut également, pendant un certain temps, le directeur des travaux de <a href="/fr/eleves/bv/geographie/rome-ville-patrimoniale-g1022#vatican">l’Église Saint-Pierre de Rome</a>.</p>

<p>C’est parcontre <span class="text-highlight--tertiary">Michel-Ange</span> qui compléta le travail en créant le dôme au-dessus de l’église. Ce dernier était à la fois sculpteur, peintre et architecte. Ses œuvres tendent à <span class="text-highlight--secondary">représenter l’aspect synthétique des sujets</span>, tout en leur confiant un style grandiose. Elles expriment également la lutte constante entre la matière et l’esprit. </p>

</body></html>

L'Église Saint-Pierre de Rome

On retient surtout de Michel-Ange deux réalisations : la statue de David (sculptée à même un bloc de marbre de plus de 4 mètres de haut qui représente étonnamment bien la réalité humaine) et le plafond de la Chapelle Sixtine où toutes les fresques qui la composent sont structurées avec plusieurs systèmes de perspective et des contrastes d’échelle étonnants.

Statue de David

Fresque de la chapelle Sixtine

Leonardo da Vinci se considérait lui-même comme un créateur universel : sculpteur, architecte, urbaniste, musicien, inventeur, peintre, etc. Il peignait avec une approche très sensible qui se détachait aisément des œuvres du Quattrocento. Il a réussit à concilier les lignes et les couleurs, tout en respectant des systèmes de perspectives dans les moindres détails.

La technique qu’il utilise porte le nom de sfumato. Cette technique vise à éliminer les lignes de contour qui délimitent les formes. Cette délimitation se fait, dans les œuvres de Da Vinci, par des transitions fluides entre les tons de couleurs, entre les zones d’ombre et de lumière. Sa peinture la plus connue reste sans doute La Joconde, d’ailleurs réalisée avec la technique du sfumato.

La Joconde

La musique est l’art dont l’évolution a été la plus tardive. En effet, les transformations dans les règles de compositions, les formes et les instruments ne se font qu’au 16 e siècle. Le renouveau de la culture musicale se fait également grâce à l’influence des contenus gréco-romains. Les instruments mis en valeur changent et le plus populaire devient le luth, souvent accompagnée de la harpe et de la flûte. La musique de la Renaissance fait le pont entre la musique médiévale et la musique baroque.

L’un des musiciens qui représente le mieux la musique de l’époque est Monteverdi. Après avoir reçu une formation humaniste, ce musicien et compositeur va composer des madrigaux (forme de chanson) dans lesquels les instruments de musique auront pour fonction principale d’accompagner la voix. De plus, Monteverdi compose également plusieurs drames lyriques qui proposent une toute nouvelle manière de raconter des histoires en chansons. Le drame lyrique est considéré comme l’une des premières formes de l’opéra.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Le style architectural de la Renaissance ne fait pas exceptions aux autres arts de l’époque et s’inspirait aussi de l’Antiquité. La nouvelle architecture est alors fondée sur des principes esthétiques <span class="text-highlight--secondary">abstraits</span> tels la <span class="text-highlight--secondary">symétrie</span> et les <span class="text-highlight--secondary">proportions</span>. Les architectes renoncent totalement au <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-art-gothique-notions-avancees-h1285">style gothique du Moyen Âge</a>, qui est alors jugé monstrueux, barbare, confus et désordonné. Pour élaborer les nouveaux principes, les architectes étudient les <a href="/fr/eleves/bv/geographie/rome-ville-patrimoniale-g1022#patrimoineurbain">monuments antiques de Rome</a>. Ces nouveaux principes sont :</p>

<ul>

<li>

<p>Le plan régulier : la façade doit être rectiligne et on favorise les angles droits;</p>

</li>

<li>

<p>L’égalité des travées et l’alignement des baies : les ouvertures doivent être de même taille espacées régulièrement, les baies doivent être au même niveau;</p>

</li>

<li>

<p>La symétrie : Les deux moitiés du bâtiment doivent être symétriques;</p>

</li>

<li>

<p>La proportion : toutes les parties sont en fait les multiples d’un module de base.</p>

</li>

</ul>

</body></html>

Le palais de Farnèse, élaboré par Michel-Ange, est un exemple parfait de bâtiment rectiligne, régulier et symétrique.

Le palais de Farnèse

Ces nouveaux principes s’expriment tant dans la construction des châteaux, des palais, des églises, des villas et des places publiques. Ces principes amènent aussi de nouveaux éléments dans les constructions, tel que :

- Les colonnes, qui sont remises à l’honneur, avec des codes de tailles et d’éléments décoratifs.

L’Hôpital des Innocents à Florence, réalisé par Brunelleschi.

L'Hôpital des Innocents

- La coupole, qui est réellement une nouveauté de l’époque.

La coupole de Florence est devenue le symbole de la ville et un trésor architectural. Elle a elle aussi été réalisée par Brunelleschi.

La coupole de Florence

- Les ornements qui doivent être des motifs géométriques ou naturalistes.

-

Les tambours, les dômes, les lanternes et les voûtes, qui respectent tous les nouveaux principes.

L’humanisme associe les connaissances et l’évolution de la société. Le partage des connaissances est donc extrêmement important dans la philosophie humaniste. C’est pourquoi le rapport à l’éducation va se modifier avec les humanistes. La formation humaniste doit non seulement favoriser l’apprentissage des langues anciennes, mais doit également rendre possible l’apprentissage des sciences nouvelles, la connaissance des traditions de l’Antiquité, une bonne culture générale, etc.

L’adage qui représente le mieux la philosophie humaniste par rapport à l’éducation est un esprit sain dans un corps sain. C’est pourquoi la forme physique prend tout autant d’importance dans la formation des futurs érudits. Cette éducation complexe et complète permet alors la formation d’un esprit fort qui prendra son destin en main. Voici une liste concrète des matières que le jeune élève devait apprendre et maîtriser : grec, latin, hébreu, connaissances des textes anciens, mathématiques, médecine et anatomie, astrologie, dessin, botanique, zoologie, géographie, sports et arts militaires, étude de la Bible, etc.

Le texte qui représente bien la vision optimiste de l’éducation se trouve dans Pantagruel, de Rabelais. En effet, le père de Pantagruel lui écrit une lettre dans laquelle il rappelle les matières qu’il doit maîtriser et l’importance de l’éducation.

La Renaissance est l’époque où les méthodes scientifiques se modifient et se développent considérablement. C’est pourquoi toutes les disciplines connaissent des améliorations notables. En effet, les méthodes de recherche se précisent, les résultats sont alors plus fiables et plus précis. On élabore d’ailleurs une théorie de la recherche basée principalement sur l’observation. Toutefois, cette observation se fait au moyen d’expérimentations organisées rationnellement et méthodiquement. Ce qui contribue à la fondation d’une méthode scientifique plus rigoureuse, plus près de celle de la science moderne.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Les mathématiques s’améliorent et se développent grandement grâce aux <span class="text-highlight--secondary">nouvelles méthodes de calculs numériques et algébriques</span>. C’est d’ailleurs à cette époque aussi que l’on met au point la <a href="/fr/eleves/bv/mathematiques/trigonometrie-et-relations-metriques-m1283">trigonométrie</a> et que l’on découvre les <a href="/fr/eleves/bv/mathematiques/la-fonction-logarithmique-m1151">logarithmes</a>. Certains mathématiciens créent aussi les bases du <span class="text-highlight--secondary">calcul intégral</span>.</p>

<p>Les mêmes progrès ont lieu dans les disciplines liées aux <span class="text-highlight--secondary">sciences naturelles</span>, de nombreux traités et encyclopédies paraissent sur l’anatomie humaine, la botanique et la chimie. Plusieurs inventions voient également le jour grâce aux nouvelles méthodes scientifiques: <a href="#imprimerie">imprimerie</a>, poudre à canon, montre, microscope, baromètre, etc. <span class="text-highlight--secondary">L’</span><span class="text-highlight--secondary">astronomie</span> est probablement la science qui a le plus évolué au cours de la période. Plusieurs scientifiques ont mené des recherches et des observations pour tenter de comprendre le système des planètes.</p>

</body></html>

L’Église contrôlait fortement l’émergence des nouvelles idées. Plusieurs découvertes ont d’ailleurs été jugées comme hérétiques, donc contre les Écritures. Dans cette situation, l’Église rejetait les théories proposées et a condamné quelques scientifiques et professeurs à mort. Le développement de la science était alors plus facile lorsqu’il respectait les dogmes de l’Église. Pourtant, certaines régions étaient moins strictes que d’autres et permettaient aux scientifiques de découvrir le monde en toute objectivité.

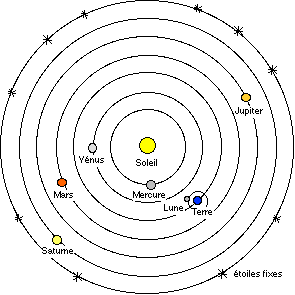

Ptolémée n’est pas un savant de la Renaissance. Il est effectivement né en Égypte autour de l'année 90. Il étudie entre autres l’astronomie, mais se consacre à l’étude de plusieurs disciplines dont les mathématiques, l’optique, la géographie, etc. D’ailleurs, il émet des théorèmes intéressants qui concernent la géométrie, les sinus et le nombre pi (|\pi|). Dans ses traités il étudie les cycles et les mouvements du soleil, de la lune et des autres astres. Le modèle de Ptolémée qui marquera longtemps le domaine scientifique est sans doute son modèle planétaire. Celui-ci est géocentrique, c’est-à-dire qu’il situe la Terre au centre de l’univers. Tous les astres et les planètes seraient en rotation autour, sur des orbites parfaitement circulaires.

Son modèle ressemble la celui d’Aristote, mais il lui ajoute les épicycles, les rotations que les planètes effectuent autour d’un plus petit axe. Cette théorie suppose que certaines planètes effectuent une rotation autour d’un cercle, qui lui-même serait en rotation sur l’orbite. Le modèle de Ptolémée n’est pas le seul à avoir existé pour expliquer le mouvement des planètes. D’ailleurs, bien avant lui, un autre savant émettait déjà l’hypothèse que la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil. Ce système était celui auquel les gens adhéraient au début de la Renaissance.

Le modèle de Ptolémée

Nicolas de Cues (1401-1464) est un théologien allemand, il est considéré comme le premier penseur de la Renaissance. Dans son ouvrage le plus marquant, La docte ignorance, de Cues explique comment et pourquoi l’Homme est incapable d’accéder à la vérité. La vérité est en effet insaisissable et indivisible. Une autre section de son texte s’attarde à l’astronomie. Dans cette section, de Cues remet en cause le modèle de Ptolémée et émet l’hypothèse du mouvement de la Terre. Cette remise en cause est la première qui ouvre la voie aux astronomes qui vont venir.

Copernic (1473-1543) est le premier astronome à proposer véritablement un modèle astronomique héliocentrique. Ce modèle s’oppose radicalement à celui de Ptolémée puisqu’il situe le Soleil au centre de l’univers. Les planètes seraient alors disposées autour du Soleil, selon le temps de la rotation. Sa théorie explique le mouvement apparent des planètes, démontre que la Lune est un satellite de la Terre et que l’axe de rotation de la Terre n’est pas fixe.

Modèle de Copernic

Toutefois, Copernic n’a publié ses théories que peu de temps avant sa mort. Il craignait en effet les réactions de l’Église. Dans son ouvrage, pour éviter le jugement négatif de l’Église, il présente également ses théories comme des hypothèses. L’Église a toutefois empêché quiconque d’enseigner le modèle de Copernic. Il y a d’ailleurs eu plus d’un siècle qui s’est écoulé avant que ses théories ne soient acceptées.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Galileo Galilei (<span class="text-highlight--primary">1564</span>-<span class="text-highlight--primary">1642</span>), mieux connu sous le nom de <span class="text-highlight--tertiary">Galilée</span> a effectué plusieurs recherches différentes au cours de sa vie : études sur la <a href="/fr/eleves/bv/sciences/la-gravitation-universelle-s1388">chute des corps</a>, principe de relativité du mouvement, invention de la lunette astronomique (son deuxièmemodèle grossissait 9 fois les objets), plusieurs découvertes sur les astres.</p>

<p>Ce sont d’ailleurs ces nombreuses découvertes par rapport à <span class="text-highlight--secondary">l’astronomie</span> qui lui ont valu une forte popularité. Toutefois, comme il était partisan du modèle de <span class="text-highlight--tertiary">Copernic</span>, plusieurs personnes ont condamné les idées de <span class="text-highlight--tertiary">Galilée</span>. En plus de confirmer les idées de <span class="text-highlight--tertiary">Copernic</span>, <span class="text-highlight--tertiary">Galilée</span> a également découvert 4 satellites de Jupiter, faite des découvertes intéressantes sur Vénus. De plus, pour prouver la théorie du mouvement de la Terre autour du Soleil, <span class="text-highlight--tertiary">Galilée</span> utilise les mouvements des marées. </p>

<p>Les théologiens continuent toutefois de juger ces idées comme <span class="text-highlight--secondary">hérétiques</span>. Le livre de <span class="text-highlight--tertiary">Copernic </span>est d’ailleurs mis à l’Index, on demande à Galilée de ne plus mentionner d’idées hérétiques. Avec l’approbation d’un nouveau pape, Galilée entreprend la rédaction d’un livre où il présente, de manière objective, tous les systèmes planétaires qui existent. Le nouveau pape change d’idée et désapprouve vertement le projet. <span class="text-highlight--tertiary">Galilée </span>subit un procès où il est reconnu coupable d’avoir défendu les idées de Copernic malgré l’interdiction. Galilée et ses idées ne sont réhabilités qu’en <span class="text-highlight--primary">1757.</span></p>

</body></html>

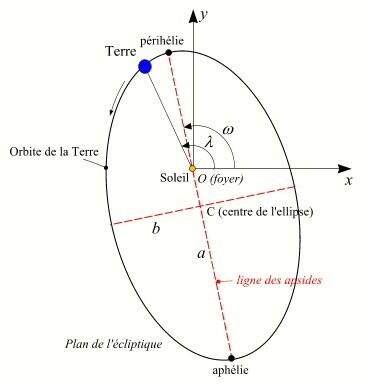

Johannes Kepler (1571-1630) est un astronome et un enseignant, partisan du système de Copernic. Il l’enseigne d’ailleurs à quelques classes. Son premier ouvrage traite des orbites planétaires. À cette époque, il les imagine parfaitement circulaires. Il subit quelques persécutions religieuses, mais ne subit pas autant de conséquences négatives que Copernic et Galilée. Il poursuit ses études et propose finalement deux lois liées au mouvement planétaire. Ces lois sont d’ailleurs connues sous le nom de lois de Kepler. Il élabore une troisième loi quelque temps plus tard. C’est dans une de ces lois qu’il présente maintenant les orbites comme des ellipses, dont l’un des foyers est occupé par le Soleil. Tous les ouvrages de Kepler constituent le matériel de base des astronomes pendant plus d’un siècle.

Schéma de l’orbite de la terre selon Kepler

La Réforme de l’Église catholique est issue d’un mouvement de contestation à l’intérieur de l’Église. Elle est maintenant considérée comme un bouleversement très important dans l’histoire du christianisme. Fondamentalement, on peut définir la Réforme comme un mouvement spirituel motivé par la recherche de la fidélité par rapport au vrai message biblique et non à la tradition et à la papauté.

Les idées de contestations prennent en partie leur origine dans la philosophie humaniste qui privilégiait le développement d’un esprit critique où l’on devait se faire une idée personnelle à partir des textes lus. À partir de ce principe, certains théologiens, qui étudiaient la Bible, ont constaté d’énormes différences entre les textes saints et ce qui était véhiculé par l’Institution. Outre la création d’un esprit critique plus développé, prône uneplus grande responsabilité de l’Homme face à son destin. La philosophie humaniste peut donc être considérée comme une prémisse à la Réforme.

Il faut toutefois ajouter que l’imprimerie favorise aussi ce mouvement vers les textes saints. En effet, ces derniers sont dorénavant plus accessibles, grâce au coût réduit et aux traductions disponibles. D’ailleurs, plusieurs théologiens vont également remettre en question les traductions officielles valorisées par l’Église.

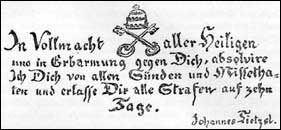

À la même époque, plusieurs congrégations et églises se battent pour récolter les dons des paroissiens. Pour résoudre ce problème, dès 1516, l’Église instaure le système des Indulgences.

Les Indulgences sont en fait des attestations de rémission de péchés qui sont émises en échange de certaines sommes d’argent. Les plus grands donneurs, les plus riches, sont alors pardonnés de tous leurs péchés grâce à ces attestations. L’Église retire beaucoup d’argent de ces Indulgences.

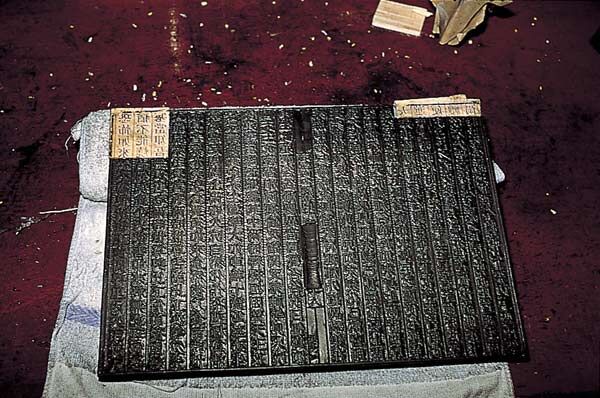

Un bon d’indulgence visant l’ensemble des gens qui visiteraient régulièrement une église. Cette manière d’attirer les fidèles aurait permis la construction du clocher de l’église.

Un bon d'indulgence

Il est intéressant de préciser que ces Indulgences ne visent pas que les péchés déjà commis, ils visent aussi les péchés à venir. Ce système devient alors une assurance contre l’enfer pour les mieux nantis. Ces indulgences ouvrent la voie à de forts questionnements sur les liens entre la classe sociale et la rémission des péchés d’une part, les liens entre l’argent, la possibilité d’acheter des péchés et la morale d’autre part.

Ce système crée beaucoup d’insatisfaction dans la population, plusieurs paysans se révoltent devant certaines escroqueries perpétrées par certains membres du clergé. De plus, ces Indulgences créent un état d’inquiétude par rapport à la mort : plusieurs fidèles ont peur de l’au-delà puisqu’ils n’ont pas les moyens de se payer suffisamment d’indulgences.

Pour compléter le tableau de la situation de frustration par rapport à l’Église catholique vient s’ajouter la critique des abus de l’Église. Plusieurs érudits critiquent vertement la corruption qui sévit dans le clergé, où les moines ayant fait vœu de chasteté vivaient dans l’opulence et où le Vatican menait une vie riche, opulente et arrogante. Les gens critiquaient également le fait que plusieurs membres du clergé étaient à la source de plusieurs scandales et que plusieurs d’entre eux avaient des mœurs douteuses. On remettait ainsi en question la papauté et sa justification.

Dans ce contexte où plusieurs aspects de l’institution religieuse étaient fortement remis en question, un théologien a réussi à exprimer la frustration qui naissait dans la société. Martin Luther (1483-1546) a d’abord commencé à se questionner sur la faible capacité de l’Église à répondre adéquatement aux questions. En effet, à cette époque l’Église répondait à toutes les interrogations avec des phrases telles «Faites confiance en votre Église.» De plus, la doctrine des Indulgences avait fortement contribué à créer un état où l’Homme craignait pour son salut.

Martin Luther

Luther se trouvait d’ailleurs dans cette situation. C’est en étudiant la Bible par lui-même qu’il rassure sa propre crainte. Il découvre ainsi que les textes de la Bible affirment en fait autre chose que l’Église : le salut est dans la foi et ne s’achète pas. Considérant l’impact que cette découverte a eu chez lui, Luther commence à enseigner sa vision du salut basé uniquement sur la foi. Il s’oppose ainsi radicalement aux Indulgences. Il affiche d’ailleurs sur la porte d’une église un texte comprenant 95 thèses sur les Indulgences

Par contre, Luther doit s’enfuir. Pendant son exil, il entreprend de traduire la Bible. Il utilise même la Bible pour démentir le pape, ce qui lui a valu d’être excommunié. Tout au long de sa vie, Luther a continué d’écrire des ouvrages qui développent et soutiennent sa doctrine. Les idées de Luther se sont rapidement propagées et quelques villes ont entrepris de rompre avec le catholicisme dans les années qui suivirent, dont Strasbourg et Genève. Genève, grâce aux actions de Calvin est d’ailleurs considérée comme la capitale spirituelle du protestantisme.

Les Réformateurs se donnaient pour mission de structurer et d’organiser la nouvelle Église autour des doctrines inspirées de Martin Luther. Calvin a d’ailleurs contribué à former l’image du protestantisme. La vision de Calvin était plus rigoureuse.

Jean Calvin

Calvin a reçu une éducation humaniste. Rapidement, il a adhéré aux idées de la Réforme, il s’est d’ailleurs installé comme pasteur à Genève. Il a organisé la vie morale et sociale de la ville en instaurant une discipline stricte et des idées conservatrices. Il fait d’ailleurs exiler plusieurs personnes qui se posaient comme des ennemis. Dans sa vision religieuse, l’Église devait avoir préséance sur les autorités civiles.

N’étant pas capable de retenir ces critiques et ces nouvelles idées, l’Église a convoqué le Concile de Trente. Ce concile devait être la solution pour contrer le mouvement de la Réforme. On appelle aussi cette réaction de l’Église la Contre-Réforme.

Représentation du Concile de Trente

Amorcé en 1545 dans la ville de Trente, plusieurs difficultés ont entravé le bon déroulement du concile : peste, pressions impériales, critiques des protestants et interruptions. Le Concile de Trente s’est donc conclu en 1563, soit 18 ans après son inauguration, et ce, avec une interruption ayant duré 10 ans. Malgré toutes ces difficultés, le Concile de Trente a servi à renouveler le crédit de la papauté tout en causant une remise en question du corps épiscopal. De plus, l’Église désire faire la guerre aux abus. Plusieurs décisions importantes se sont prises : certains textes ont été intégrés dans l’Ancien Testament, les Traditions étaient considérées comme des compléments aux Textes, les 7 sacrements importants ont été fixées, etc.

Depuis la Réforme, le protestantisme est une partie du christianisme et est complètement détachée du catholicisme. Il n’y a pas vraiment d’unité dans le protestantisme qui est plus défini comme un ensemble d’églises nationales ayant chacune leurs différences, et leur mode d’organisation. Le protestantisme réfute certains aspects du christianisme et considère que l’Écriture est la seule autorité religieuse possible. Elle est donc au-dessus de l’autorité du pape et des traditions. C’est la foi qui sauve l’Homme et le baptême rend tous les chrétiens égaux devant Dieu. Les Hommes ont d’ailleurs une plus grande autonomie par rapport à la Bible: on invite les Hommes à en faire leur lecture. C’est une foi plus individuelle et personnalisée.

L’anglicanisme est l’une des formes du protestantisme. L’anglicanisme est plus tempéré que le protestantisme. Cette église est surtout présente en Angleterre, au Canada, aux États-Unis et en Australie. L’anglicanisme se distingue par ses deux sacrements, de plus, le célibat ecclésiastique n’est pas obligatoire chez les anglicans.

La philosophie de la Renaissance s’exprime en deux facettes : la distinction avec l’être ancien et le développement d’une existence nouvelle. L’Homme entre dans l’ère de la connaissance de la nature et de la vie humaine. La philosophie n’est donc plus enfermée dans les barrières de l’Église. La pensée se centre sur l’Homme, qui n’est plus considéré comme un pécheur, mais comme infiniment grand. Les philosophes tentent aussi de conjuguer les idées antiques et le christianisme, toutefois, l’accent demeure mis sur l’individu.

L’humanisme et la méthode scientifique influencent beaucoup la philosophie de la Renaissance. Les inventions enlèvent le monopole de l’Église sur les savoirs et l’Homme développe une nouvelle forme de relation avec Dieu, une relation plus personnelle. Il doit alors trouver son salut dans sa propre piété. Plusieurs philosophes marquent l’époque : Montaigne, Descartes et Pascal.

Montaigne (1537-1592) ne se définit pas comme un philosophe, mais comme un analyste. Son objet d’étude est lui-même. Lorsqu’il écrit ses Essais, il veut surtout se découvrir lui-même. Sa philosophie se construit alors autour de la connaissance de soi. Le sage est ainsi celui qui se gouverne.

Michel de Montaigne

Montaigne fait confiance à l’humanité. Il utilise la méthode comparée pour étudier les divergences des caractères, des conceptions, des tendances et des nuances individuelles. Pour lui, la nature contient une profusion de phénomènes qui appellent des personnalités différentes. Montaigne met en évidence l’ignorance, beaucoup de choses sont encore à apprendre. Les écrits de Montaigne sont fortement marqués par du scepticisme : le doute face aux idées et aux connaissances. Montaigne se pose en faveur de la liberté de conscience, à la justice et au respect de l’Homme.

Descartes (1596-1650) est un philosophe ayant beaucoup travaillé sur les mathématiques. Il a construit une philosophie autour de la liberté de pensée. Selon lui, les idées fausses et l’ignorance sont des obstacles au progrès des connaissances, des techniques et de la morale. L’essentiel de sa philosophie est présenté dans Le Discours de la méthode . Dans toutes les sphères d’étude de Descartes, il utilise toujours la même méthode : le doute doit permettre d’atteindre la vérité. L’objet d’étude de la connaissance philosophique se situe dans les idées car c’est dans les idées que l’esprit connaît des choses.

René Descartes

Le but de la philosophie et de la science est l’atteinte de la vérité universelle. Cette conquête de la vérité est, selon Descartes, l’occupation la plus digne de l’Homme. Pour Descartes, il s’agit de donner la même raison et la même vérité à la philosophie qu’aux mathématiques. La pensée de Descartes s’appuie donc sur la raison: il faut juger et distinguer le vrai et cela se fait par la déduction et l’intuition. Les théories de Descartes s’appuient sur 4 préceptes: le doute méthodique (ne pas prendre une chose pour la vérité sans questionner), examiner toutes les parcelles d’une problématique , tout étudier pour ne rien omettre et construire ses connaissances du plus simple au plus complexe. C’est Descartes qui a affirmé : «Je pense donc je suis» où il affirme que la distinction de l’humanité se fait par un moi pensant.

Blaise Pascal (1623-1662) est un savant français qui a marqué l’histoire de la science par sa rigueur d’analyse et son sens de l’expérimentation. Il a beaucoup travaillé en mathématiques et en science. Tout au long de ses recherches, et surtout vers la fin de sa vie, il a développé des réflexions sur la religion et la philosophie. L’essentiel de son point de vue est exprimés dans Les Pensées. Pascal est également à la recherche de la vérité, mais cette vérité se trouve dans la spiritualité. Le pire ennemi de la foi, selon lui, c’est l’indifférence religieuse.

Blaise Pascal

L’Homme, obligé de se préoccuper de son salut, vit maintenant dans un inconfort dans lequel il est impossible de démontrer l’existence de Dieu, mais où il est tout aussi impossible de prouver son inexistence. Le but de Pascal en écrivant ses Pensées est de prouver à l’Homme les limites de sa raison afin qu’il se tourne vers Dieu. La pensée est effectivement incapable de rendre compte de la complexité du monde. Le recours à Dieu serait alors le seul moyen d’échapper à l’illusion et au désespoir.

L’imprimerie est un ensemble de techniques qui permettent de reproduire des textes et des illustrations en grande quantité. Ce procédé permet donc une distribution des textes à grande échelle. Bien avant l’imprimerie, plusieurs outils existaient tout de même pour pérenniser et diffuser les œuvres. Des scribes et des copistes passaient leur journée à reproduire des œuvres à la main. Le processus était coûteux et surtout très long. C’est pourquoi on cherchait à automatiser la copie. Plusieurs méthodes ont précédé le développement de l’imprimerie : la xylographie et la lithographie.

La xylographie était un procédé utilisé en Chine depuis le 12e siècle. Ce procédé consistait à utiliser des pièces de bois gravées. La lithographie reprenait le même principe à la différence près que l'on utilisait des pièces de pierre gravées. Le problème de ces deux méthodes était qu'il fallait tout recommencer en cas d'erreur.

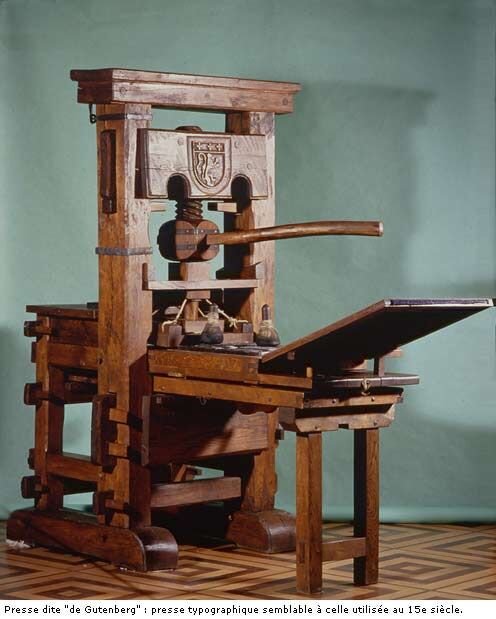

Le système d’impression qui a révolutionné la production des textes a été mis au point par Gutenberg. Contrairement aux deux procédés précédents, la méthode de Gutenberg utilisait un instrument rapide et souple. La presse à imprimer utilisait des caractères métalliques mobiles. Ces pièces étaient disposées dans des cadres de bois afin de former les mots et les lignes. Elles étaient également réutilisables et interchangeables. La même page pouvait ainsi être imprimée indéfiniment en très peu de temps.

Un modèle semblable a la presse de Gutenberg

La lecture devient une activité à bon marché, les livres sont fabriqués en plus grand nombre et coûtent moins cher. Plusieurs centres d’imprimerie sont créés dans les villes et les universités d’Europe . En 1455, il y avait 2 centres d’imprimerie, alors qu’en 1500 on en dénombrait 236. Entre 1450 et 1500, 30 000 titres sont imprimés en plusieurs exemplaires, dont une majorité d’ouvrages religieux. Plusieurs éditions sont également inspirées des idées humanistes : on publie des textes anciens en langue originale et en traduction, des manuels, des grammaires et des traités de sciences. Le tout premier livre imprimé est quand même la Bible.

L’imprimerie crée ainsi une nouvelle économie. Les réseaux de diffuseurs n’existent toutefois pas encore. Les imprimeurs et les lecteurs se rassemblent donc dans les foires de lecture. Les livres, dorénavant accessibles, servent de support aux nouvelles idées, qui se propagent plus rapidement. L’imprimerie est l’un des premiers exemples à démontrer les avantages de la mécanisation du travail manuel.