Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

Comme toute civilisation, le peuple perse est composé, à la souche, de différentes tribus. Au 9e siècle av. J.-C., la plupart de ces tribus vivaient grâce à l’agriculture, bien que quelques-unes fussent encore nomades, se déplaçant constamment pour trouver de la nourriture. Ces différentes communautés venues du nord (Russie actuelle) s’établirent autour du golfe Persique dans la région de l’Iran actuel. La tribu la plus puissante, les Hakhâmanick, fondèrent un royaume ayant comme suzerain (roi) Achéménès. Peu à peu, les tribus se joignirent au royaume pour former deux grandes régions : le royaume d’Ariaramnès et le royaume de Cyrus 1er.

Vers le 6e siècle av. J.-C., on distingue deux grands peuples dans la région : les Mèdes et les Perses. Non seulement ils partagent le même territoire, mais leur langue et leur culture sont très similaires. Les Grecs, ne pouvant d’ailleurs pas différencier les deux peuples, les nommèrent l’un comme l’autre Perses. Un siècle plus tard, le roi Cyrus II unifiera les deux royaumes et régnera sur les deux peuples en même temps (les Mèdes et les Perses).

Darius 1er succédera à Cyrus II et réorganisera l’empire maintenant unifié en différentes régions administratives appelées satrapies (un peu comme des provinces). Chaque satrapie doit payer un impôt au royaume (un tribut), paiement qui se fait en pièces d’or.

Darius 1er créera un code de lois répondant aux besoins de la plupart des régions de son empire. Il modernisera les voies de communication, aménageant des routes pour faire passer notamment des charriots et des chevaux, et il fera creuser un canal reliant le fleuve du Nil à la mer Rouge.

Le mausolée de Naqch-é Rustam est le tombeau de Darius 1er et de ses successeurs. Ce mausolée est situé près de Persépolis

L’Empire perse est une monarchie absolue à base religieuse, c'est-à-dire que le roi gouverne seul, au nom du peuple, mais tout en restant soumis aux lois des dieux. Darius 1er se fait un point d’honneur de respecter et d’accommoder les différentes populations et religions de son empire. Entre autres, les divinités d’Égypte et de Babylone sont honorées et on respecte les traditions locales de ces régions.

Darius 1er est un empereur (un roi qui gouverne plusieurs États) qui régna sur la Perse vers 500 av. J.-C. Il fait partie de la lignée des Achéménides. Il a succédé au roi Cyrus II et réorganisa l’empire en régions administratives. Darius 1er effectua une refonte complète du système de gouvernance en Perse. Il nomma les régions des satrapies. Chaque satrapie devait payer un impôt au roi (un tribut).

En retour, Darius 1er créa un code de lois qui protégeait ces régions, et fit moderniser les voies de communication. C’est sous son règne que fut creusé un canal entre le Nil et la mer Rouge. Il se montra conciliant avec son peuple, l’écouta et apporta des changements occasionnels à sa politique. Darius 1er respecta les différentes pratiques religieuses de la population ainsi que les traditions locales.

Il s’accommodait de la diversité qui existait dans son grand empire, mais ne tolérait pas les révoltes; il n’hésitait pas à envoyer rapidement son armée pour écraser tout début de contestation. Darius 1er mourut durant un combat qui opposait son armée au peuple égyptien qui commençait à se révolter. Il fut remplacé par Xerxès 1er.

Darius 1er, empereur perse vers 500 av. J.-C.

Perse est le nom que l’on donnait à l’actuel pays d’Iran, de la période antique jusqu’au début du 20e siècle. Plusieurs peuples ont cohabité en Perse, dont les Kurdes et les Persans. La Perse a connu une succession de dynasties au cours de l’Antiquité. L’une de ses dynasties a fondé l’une des plus étonnantes cités de l’époque : Persépolis.

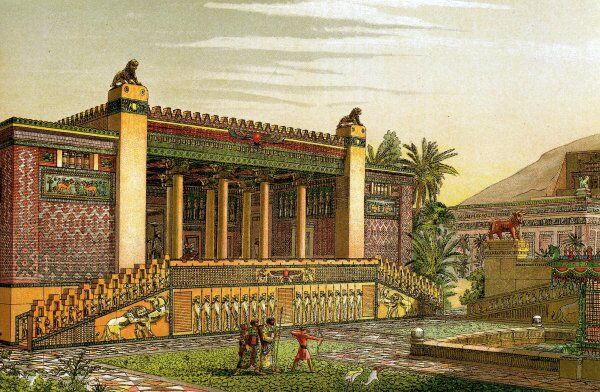

Capitale de l’Empire perse dans la province de Fars, Persépolis doit sa fondation au roi Darius 1er, en 521 av. J.-C. Il a créé cette cité à la gloire de l’Empire perse achéménide, civilisation qui peuplait cette région du Moyen-Orient. La construction de la cité se poursuivit sur deux siècles. La cité bénéficia des meilleurs artisans en sculpture, orfèvrerie et autres ornements.

Persépolis compte de nombreuses structures grandioses, des palais avec de grands escaliers, une immense place centrale et de longs murs ceinturant la cité. On entrait dans la ville par des portes monumentales et finement sculptées.

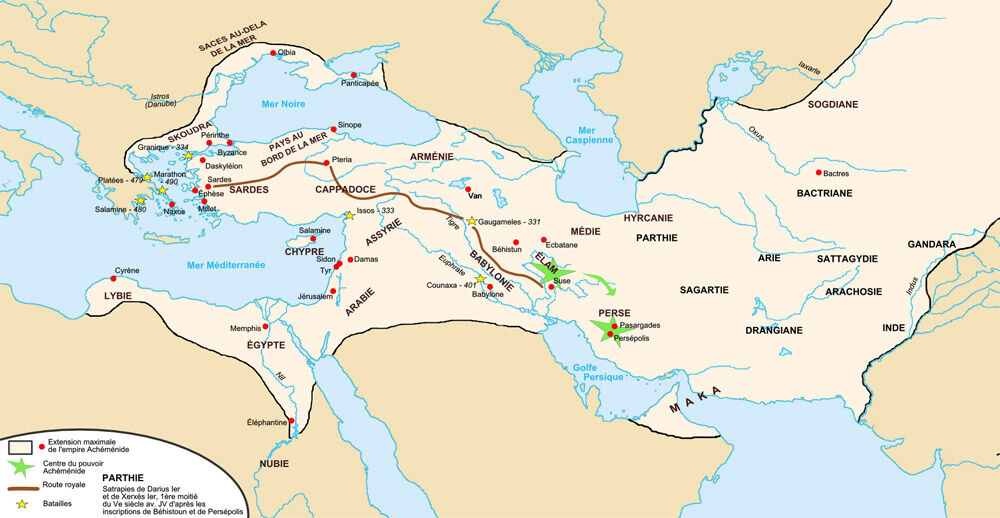

Empire achéménide (la Perse)

L’art et l’architecture de l’Empire perse sont uniques, mais ont été influencés par les régions environnantes d’Ionie, de Babylone ou d’Égypte. On note l’influence grecque dans le style ionique des colonnes des palais. Entre autres : l’Apadana, le plus grand palais, fort de ses 100 colonnes, pouvait accueillir 10 000 personnes; le Tachara ou palais de Darius, connu pour son originale asymétrie; le Tripylon, palais aux trois entrées; et le Hadish ou palais de Xerxès, surmonté de 36 colonnes de pierres et de bois.

Palais de Darius (le Tashara)

Un réseau de canalisations pour l’eau serpentait le sous-sol des palais, ce qui permettait d’évacuer l’eau et ainsi de protéger les fondations.

La cité de Persépolis fut détruite en partie par Alexandre le Grand en 331 av. J.-C.

En principe, l'éducation est ouverte à tous mais, seules les élites y ont réellement accès. Les jeunes Perses qui vont à l'école reçoivent une éducation qui les destine a devenir des soldats et des citoyens loyaux au roi. L'éducation est axée sur le développement physique et l'art militaire. On leur enseigne également les traditions perses ainsi que le droit.

L’Empire perse se voulait accommodant envers les différentes pratiques religieuses de son peuple. La plupart des Perses suivaient les écrits sacrés de l’Avesta qui comptait 21 livres (écrits en alphabet avestique). L’Avesta était un recueil de textes, poèmes et traités philosophiques faisant l’éloge de la bonne pensée et s’opposant à la mauvaise, choisissant la justesse et refusant l’erreur. Le dieu tout puissant s’appelait Ahura Mazdà. Les prêtres étudiaient la triple science : l'étiologie (étude des causes aux phénomènes), la liturgie (étude des textes sacrés) et le juridique (étude des lois humaines).