Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

La société romaine de l'Antiquité a duré plus de 2 000 ans. Au départ, elle n'était qu'un petit village dans la péninsule italienne. En 1 000 ans, ce village devient une métropole dominante qui impose sa vision à des millions de personnes autour de la mer Méditerranée. En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît, submergé par les armées « barbares ». L'Empire romain d'Orient durera encore 1000 ans, jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453.

La civilisation romaine n’a pas toujours été un empire. Elle a été une monarchie, une république pour finalement devenir un empire. Vers 800 av. J.-C., la région centrale de l’Italie se composait de plusieurs villages qui bordaient les rives d’un fleuve que l’on appelle le Tibre. Le Tibre est un fleuve dont la source se trouve près du mont Fumaiolo et qui se jette dans la mer Tyrrhénienne (partie de la mer Méditerranée). Cette région, très active au niveau commercial, s’est développée plus rapidement que les autres régions sur le territoire italien. Afin de favoriser et faciliter les échanges commerciaux, les villages se sont peu à peu regroupés et ont ainsi formé la cité de Rome.

Selon la légende, des frères jumeaux nommés Remus et Romulus, abandonnés encore bébé, sont sauvés par une louve qui les protège et les allaite jusqu’à la venue d’un berger qui les adopte. À l’âge adulte, les deux frères décidèrent de fonder leur ville (753 av. J.-C.) en fusionnant les quelques villages de la vallée du Tibre. Lors d’une violente dispute pour savoir qui des jumeaux contrôlera la ville, Romulus tue son frère. Romulus donnera ainsi son nom à la ville de Rome.

Seulement une demi-douzaine de rois ont gouverné la cité-État de Rome de 753 av. J.-C. jusqu’au dernier roi (Tarquin le superbe) en 509 av. J.-C. Les premiers rois de Rome n’étaient pas choisis en fonction de leurs lignées ou de leurs origines, mais plutôt de leurs vertus. Chaque roi a ajouté au moins un élément important à la cité (murailles, égouts, temples tels que le Temple de Jupiter, assèchement des marécages, etc.). Malgré ces accomplissements, les Romains ont finalement opté pour une république (participation des citoyens dans la gestion du pouvoir) plutôt que la monarchie et ses tyrans.

Au début du 5e siècle av. J.-C., les citoyens romains rejettent la monarchie, chassent le roi et instaurent la République romaine qui s’étendra de l’an 509 av. J.-C. jusqu’à 27 av. J.-C. On remplacera le roi par deux magistrats (souvent de riches citoyens), élus par le peuple. Ils doivent défendre les intérêts du peuple. On crée également un Sénat formé d’anciens magistrats. Le Sénat conseille les deux magistrats en chef et fait appliquer les lois. Les assemblées du peuple (les comices) élisent les magistrats et votent les lois. En temps de crise grave, un magistrat peut être nommé dictateur, c'est-à-dire qu’il détient tous les pouvoirs le temps de la crise. Les Romains, par crainte d’un retour à la monarchie, créeront dans leur système de gouvernance une séparation des pouvoirs entre le judiciaire (les comices qui votent les lois) et le législatif (les magistrats qui proposent les lois). Aussi, le mandat des magistrats se limitait à une seule année et ne se renouvelait pas.

Au début de l’ère républicaine romaine, Rome ne formait qu’une cité assez bien délimitée. Mais la puissance de son armée et le pouvoir politique et économique qu’elle détenait dans la région accélèrent son expansion. Bientôt, elle annexera les autres régions de l’Italie pour enfin conquérir des territoires extérieurs.

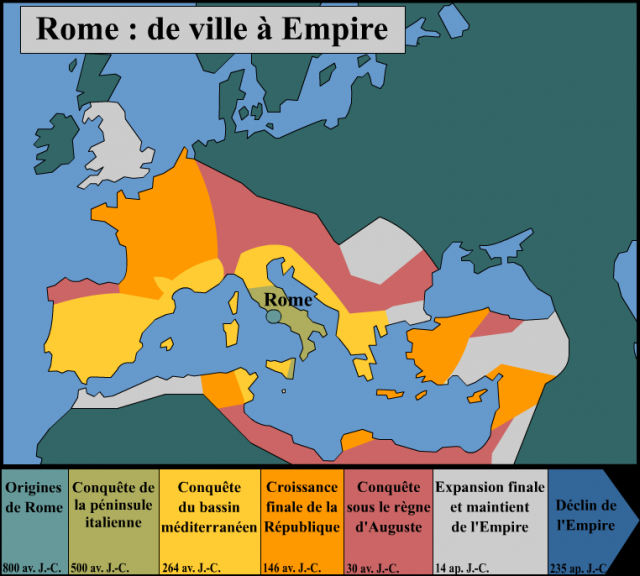

L'expansion romaine entre 800 av. J.-C. et 235

La puissante armée romaine veut s’étendre à l’extérieur de la péninsule italienne, elle jette son dévolu sur la Sicile, une grande île juste au sud du territoire romain. Vers 300 av. J.-C., Rome décide d’envahir la Sicile, mais une autre civilisation aussi puissante qu’elle a déjà pris pied en Sicile : Carthage. Ce peuple provient de l’Afrique, plus précisément d’une ville nommée Carthage. Il domine à cette époque presque toute la côte méditerranéenne du côté africain et une partie de l’Espagne. Pour tout peuple qui désire contrôler la mer Méditerranée, conquérir la Sicile est indispensable à la domination commerciale de la région. L’affrontement entre ces deux grands peuples semble inévitable : 264 av. J.-C. marque le début de plusieurs confrontations entre ces deux grandes armées que l’on appelle les guerres puniques.

Hannibal et les Carthaginois avec leurs éléphants

Trois grandes guerres puniques ont opposé les deux civilisations sur près de 100 ans. Hannibal, le chef de Carthage, a même réussi à faire passer 50 000 soldats, des chevaux et des éléphants dans les Alpes (chaine de montagnes enneigées séparant la France de l’Italie) pour pouvoir attaquer les Romains par le nord. Plusieurs années plus tard, en 148 av. J.-C., Rome décide à son tour d’attaquer Carthage et réussit à la détruire. Peu à peu, la civilisation romaine s’étendra sur toute la côte africaine, en Espagne et jusqu’en Gaule (France) et en Grande-Bretagne. Un des grands généraux qui fit tomber la Gaule se nomme Jules César. Ambitieux, grand général d’une intelligence tactique hors du commun et ayant une énorme soif de pouvoir, Jules César se fit nommer dictateur à vie. Il fut assassiné par son propre entourage politique qui croyait que César voulait se faire roi, en 44 av. J.-C.

La société romaine s’étendait maintenant sur un territoire trop vaste pour pouvoir l’administrer convenablement sous un régime républicain. La ville de Rome est devenue une immense métropole. Les différences entre pauvres et riches se font plus évidentes, le peuple ne peut plus voter des lois aussi facilement tant il est dispersé. Les règles ne peuvent plus être appliquées partout de façon identique sans affecter les coutumes et traditions de chaque région.

À la mort de Jules César, son petit-neveu et fils adoptif, Octave, prit le pouvoir absolu. Il était à la fois commandant de l’armée et consul, sans toutefois avoir été élu par les magistrats. Il se donna le nom d’Empereur Octave Auguste. Il détenait tous les pouvoirs : civil, militaire et judiciaire. Ce n’était plus les plébéiens qui votaient les lois, mais bien lui-même. L’empereur nommait les conseillers, les sénateurs et les magistrats. Octave Auguste a même créé le titre de gouverneurs de provinces qu’il contrôlait à partir de Rome. La République romaine n’existait plus, elle fit place aux débuts de l’Empire romain en 27 av. J.-C.

Il y a eu plus de cent empereurs romains depuis les débuts de l’empire (27 av. J.-C.) jusqu’à sa chute (en 476 de notre ère). Voici quelques empereurs romains importants : Auguste, Caligula, Néron, Hadrien, Marc Aurèle, Commode, Théodose 1er, Romulus Augustule.

Rome imposa sa culture sur tout le bassin méditerranéen; le latin comme langue officielle, y construisant des monuments, bâtissant des édifices similaires à ceux de la métropole, des routes pavées, des aqueducs et la culture de la vigne, entre autres.

Rome a favorisé les échanges commerciaux, comme l’importation de matériaux et de marchandises, avec ses provinces. Grâce à son système commercial, la métropole romaine s’est grandement enrichie. Les routes pavées aboutissaient habituellement à la capitale, au détriment des autres provinces. Ces routes étaient aussi un avantage pour l’armée qui devait se déplacer rapidement d’une région à l’autre. Plusieurs points de contrôle sur ces routes furent ajoutés, évitant ainsi les vols de marchandises.

Rome devient non seulement le centre économique, mais aussi intellectuel de l’Empire romain. Sous Auguste, on construira la première bibliothèque publique de Rome. Virgile, poète romain, écrira d’ailleurs une épopée sur les idées, croyances et traditions romaines dans une œuvre appelée l’Enéide. Rome multiplia dans ses régions comme dans les grandes villes des bibliothèques et des musées. Le citoyen cultivé (son esprit aguerri) semblait être une valeur fondamentale de l’Empire.

Sous Jules César et la République, Rome restait influencé principalement par l’art grec avec ses temples, ses colonnes doriques, ioniques, les amphithéâtres similaires à ceux d’Athènes, ainsi que des statues identiques. Par contre, dès les débuts de l’Empire romain (sous Auguste), le peuple s’intéressa moins aux bibliothèques et aux musées, mais découvrait le goût du spectacle (défilés, combat de gladiateurs, courses de chars, etc.). Auguste mit à la mode le spectaculaire, le Grand Cirque et ses jeux.

Vers la fin de l’Antiquité, l’Empire romain s’étend de la Grande-Bretagne, en passant par l’Espagne et toute la côte africaine bordant la mer Méditerranée, jusqu’aux plateaux du Moyen-Orient (Syrie actuelle). L’Empire est vaste et sa gestion est particulièrement difficile : les soldats romains ne sont plus assez nombreux pour garder une frontière si étendue. Les dépenses militaires de Rome sont maintenant trop élevées comparativement aux revenus qu’elle engendre et ses citoyens sont surtaxés. Le gouvernement ne peut plus assurer la sécurité de ses routes (comme autrefois à Rome) et plusieurs commerçants se font piller leurs marchandises. Les agriculteurs qui eux aussi, se font piller dans les champs se tournent vers les riches propriétaires terriens pour assurer leur sécurité en échange de leurs services (mains d’œuvres, outils, travaux chez le propriétaire, etc.).

Le territoire est si vaste que les citoyens dans l’ouest de l’Empire n’ont pas les mêmes besoins et ne vivent pas la même réalité que les citoyens vivant dans l’Est de l’Empire. Ce qui engendre une administration de plus en plus médiocre et enfin, le début de plusieurs guerres civiles. Pour toutes ces raisons, il était de plus en plus évident qu’une séparation de l’Empire en deux ou en régions devait s’effectuer.

Une guerre civile est une lutte armée opposant des citoyens d'un même État.

C'est ainsi qu'à la mort de l’Empereur Théodose 1er en 395 de notre ère, l’Empire sera partagé entre ses deux fils, Honorius (Empire d’Occident) et Arcadius (Empire d’Orient).

Empires romains d’Orient et d’Occident

Des peuples nomades venus du nord réussirent à pénétrer peu à peu l’Empire romain d’Occident. Pour s’en protéger, Rome décida de collaborer avec quelques peuples étrangers déjà sur son territoire et ainsi protéger l’Empire d’autres invasions barbares. Mais il était déjà trop tard : Rome ne contrôle plus réellement qu’une fraction de son immense empire. Plusieurs peuples qui vivaient à l’extérieur de l’empire (que les Romains appelaient barbares) profitent de la relative fragilité de Rome pour envahir le territoire.

Les peuples nomades venus du nord et qui refusent toute progression de l’Empire romain décidèrent d’attaquer les frontières de l’empire. On appelle ce grand mouvement offensif les grandes invasions germaniques ou invasions barbares. Les peuples qui occupaient le nord de l’empire partageaient des similitudes de langues et de coutumes. On regroupe ces peuples sous le nom de Germains, d’où le nom germanique.

Ce peuple germain occupait la région autour de la mer Noire au 2e siècle av. J.-C. Les Goths sont originaires de Suède : leur langue, le gothique s’apparente beaucoup au gutznik, dialecte suédois. En 332, les Goths s’installent près de la frontière de l’Empire romain et doivent combattre un autre peuple, les Huns, qui les repoussent à l’intérieur du territoire de l’Empire romain. Les Goths s’allient aux Romains et pour un temps, réussissent à freiner les Huns. Les Goths saisissent toute l’importance stratégique de leur présence à la frontière pour les Romains : sans eux, les autres peuples barbares pourraient facilement pénétrer sur le territoire de l’empire. Ils décident de pénétrer plus profondément dans le territoire romain. En 379, l’Empereur Théodose 1er déclare la guerre aux Goths, mais ceux-ci écrasent l’armée romaine.

Ce peuple est la branche occidentale des Goths. Tout comme eux, ils pénètrent l’empire et s’installent dans les Balkans. En 410, les Wisigoths vont jusqu’à piller la ville de Rome. Les Wisigoths s’étendront sur l’Italie, la France et l’Espagne. Ils perdront une grande bataille contre les Francs qui les obligeront à quitter la Gaule (France) pour s’installer plus au sud, en Espagne.

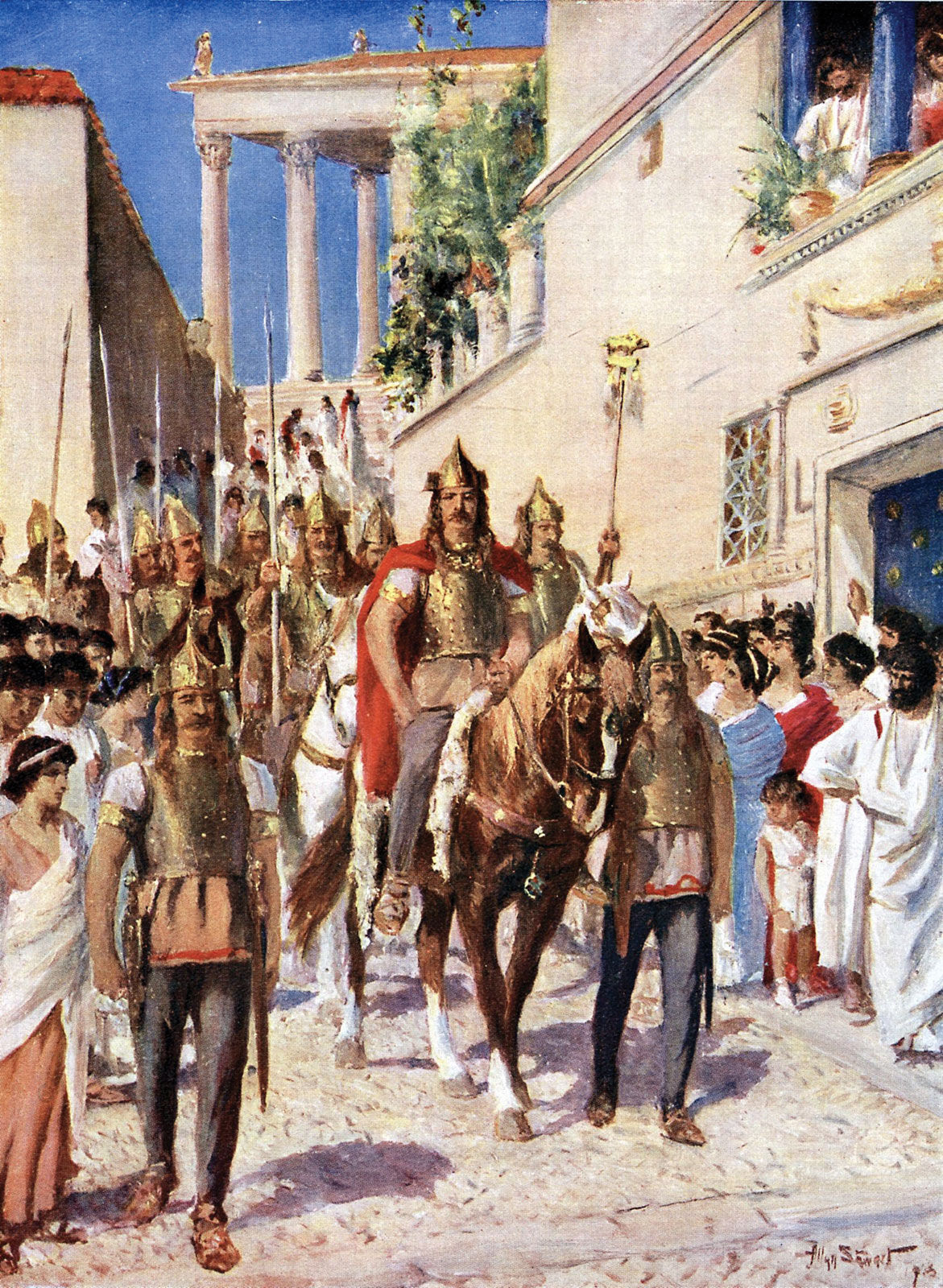

Les Wisigoths entrent à Rome

Vers 450, plusieurs tribus s’installent à l’ouest du Rhin, un fleuve en Gaule romaine. Ces barbares seront les premiers à s’installer en permanence sur le territoire de l’Empire. Ces différentes tribus qui s’installeront en Gaule, en Belgique et aux Pays-Bas formeront une confédération, c'est-à-dire une union de groupes organisés, et se nommeront les Francs (qui signifie libres en langue germanique). Le premier roi des Francs s’appelle Clovis 1er. Les Romains tentent une série d’assauts contre les Francs, sans véritable succès. C’est alors qu’ils optent pour un accord militaire : les Francs devront aider les Romains contre l’agression des Vandales (qui tentent de pénétrer l’Empire romain) en échange d’un droit de s’établir sur une partie de la Gaule. Les Francs survivront à l’Empire romain qui peu à peu, perdra ses batailles contre les peuples barbares.

Ces peuples germains, venus du nord de l’Allemagne, s’établirent sur l’île de Grande-Bretagne vers le 5e siècle. Les Angles donneront leur nom à la future Angleterre et aux Anglais et chasseront de l’île la tribu des Bretons, qui s’installera à son tour sur la péninsule ouest de la Gaule (Bretagne). Mais, bien d’autres tribus ont résisté aux Anglo-Saxons sur l’île (les Francs, les Frises, les Jutes, etc.).

Les Huns ne faisaient pas partie de la famille des peuples germains, ils auraient plutôt de multiples origines. Ils auraient été liés, entre autres avec le peuple turc. Les Huns étaient nomades (c'est-à-dire qu’ils se déplaçaient pour trouver leur nourriture) et parcouraient les steppes de l’Asie centrale à cheval. Ainsi, ils détenaient un avantage de vitesse et de hauteur lors de combats contre d’autres tribus. Plusieurs ont essayé de se défendre sans succès contre les rapides et déroutantes agressions des Huns (les Alains, les Goths, les Wisigoths, etc.) qui n’attaquaient jamais de front, mais plutôt encerclaient l’ennemi, utilisaient des flèches de feu et de longs sabres. Les Huns parcourraient donc les vastes plaines, subsistant de chasse et de cueillette, mais surtout s’accaparaient des trésors pillés aux peuples voisins.

Rien ne semble arrêter les Huns qui contrôlent presque toute l’Asie centrale (la Russie, la Turquie et l’Europe de l’Est). En 441, le chef Attila, fils du roi des Huns, demandera à chaque région soumise un tribut (impôt forcé par le vainqueur et payé par les vaincus) qui lui permettra de s’enrichir et de fonder un empire : l’Empire Hun. Attila, que l’on surnomme le fléau de Dieu, assassinera son propre frère (qui voulait partager l’empire avec lui) et s’attaquera enfin à l’Empire romain d’Orient, sans véritable succès. Vers 450, l’Empire d’Orient contre-attaque, le peuple Hun et Attila doivent reculer. Les Huns perdent une à une leurs régions au profit de l’Empire romain d’Orient. Attila meurt en 453, empoisonné.

Attila, roi des Huns

Tandis que l’Empire romain a été divisé en deux et que la partie ouest se fait dévaster par les peuples germaniques (les barbares saccageaient les villes et ruinaient ainsi l’économie), la partie orientale (l’Empire romain d’Orient) prospère. Rome a chuté (476) et la grande ville de la Méditerranée est maintenant Constantinople. L’Empire d’Orient survivra mille ans de plus que l’Empire d’Occident, jusqu'en 1453.

Voici les principales raisons :

- Contrairement à l’empire voisin qui reste saccagé, ruiné par les invasions barbares,l’Empire romain d’Orient s’enrichit constamment grâce aux Grecs, grands navigateurs, qui contrôlent le commerce de la mer. L’empire profite de ce commerce pour établir des liens économiques avec la côte africaine, l’Égypte et l’Inde.

- Les empereurs, dont Arcadius, Constantin 1er (qui donne son nom à la ville de Constantinople) et Comnène s’efforcent de combattre les injustices entre citoyens de différentes régions de l’Empire et ainsi éviter les révoltes. La population estime à son tour le gouvernement et respectera les institutions en place.

- Les barbares se font moins provocateurs; ils ont cessé le nomadisme et s’établissent peu à peu sur les rives du Danube (long fleuve qui traverse l’Europe). Ces peuples, nouvellement installés servent de remparts entre d’autres barbares envahisseurs et l’Empire d’Orient.

Aigle-emblème de l’Empire romain d’Orient