Vers la fin du 20e siècle, le Québec rencontre des transformations démographiques importantes qui amènent leur lot d’enjeux nouveaux. Effectivement, des changements se produisent dans la population : elle vieillit, elle se diversifie et les conditions de vie dans les communautés autochtones commencent à être médiatisées. Ainsi, le gouvernement doit prendre des décisions pour répondre à ces nouveaux besoins.

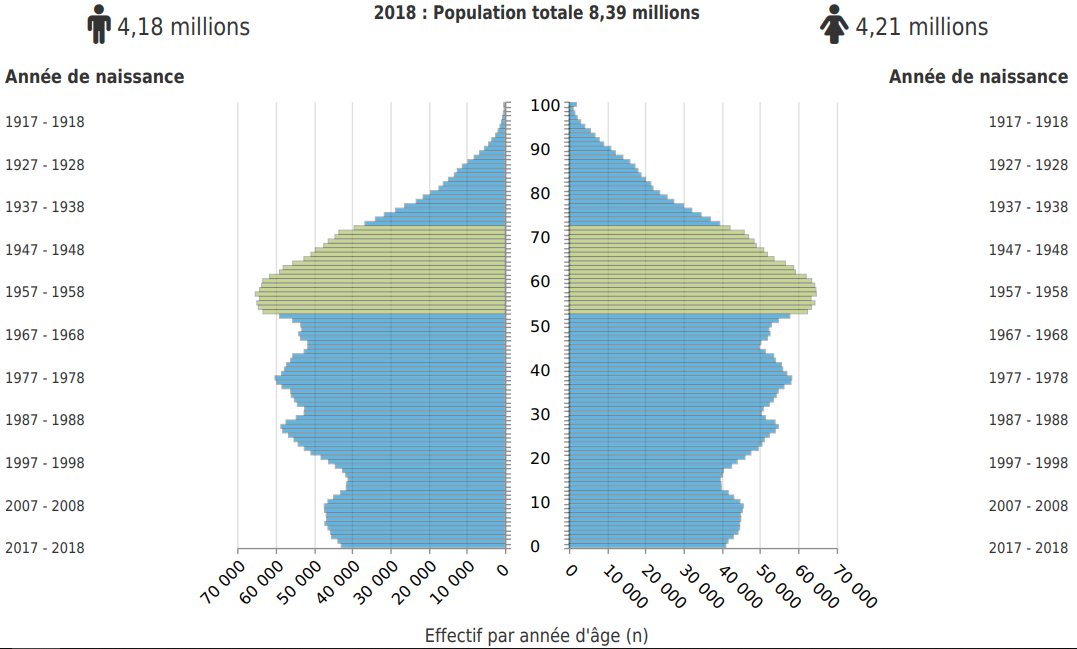

Dans les années 1980, les Québécois commencent à construire leur famille beaucoup plus tard qu’auparavant, et ce, pour plusieurs raisons. De plus, ils donnent naissance à beaucoup moins d’enfants que leurs ancêtres : la moyenne d’enfants par femme se chiffrant à 1,6 en 2015. Ce phénomène se nomme la dénatalité. Ceci fait en sorte que la proportion de personnes âgées au Québec devient supérieure à celle des plus jeunes.

Ce déséquilibre entre les générations est également favorisé par les nouvelles avancées scientifiques dans le domaine de la médecine. Cela fait en sorte que les Québécois vivent beaucoup plus longtemps qu’auparavant.

Le vieillissement de la population amène de nouvelles questions dans les débats publics. En effet, les citoyens les plus âgés de la société ont plusieurs besoins importants, notamment en santé. Le nombre de décès dépassant le nombre de naissances au Québec, le système de santé est de plus en plus sollicité.

De plus, comme dans plusieurs autres domaines d’emploi, il y a des problèmes de main-d’œuvre importants dans le domaine de la santé alors que les nombreuses retraites laissent des postes difficiles à remplacer par une population québécoise qui est de moins en moins nombreuse. Ainsi, il devient difficile pour le Québec d’assurer un service soutenu dans les hôpitaux dont la fréquentation est en hausse constante.

Pour contrer les effets du vieillissement de la population au Québec, l’État doit offrir de nouveaux programmes sociaux pour encourager les Québécois à fonder des familles plus nombreuses. Ainsi, depuis 1980, les différents gouvernements vont bonifier la politique familiale. Cette politique représente l’ensemble des mesures politiques prises afin de favoriser les familles et l’augmentation de la natalité au Québec. Voici quelques mesures adoptées qui font partie de la politique familiale :

- La subvention des services de garde, afin de faciliter la conciliation travail-famille des parents.

- Une aide financière aux parents, surtout ceux qui ont de bas revenus.

- Des mesures pour aider les familles avec des besoins particuliers (enfant handicapé ou avec des troubles d’apprentissage).

En 1997, le ministère de la Famille et de l’Enfance est créé. Cette même année, alors qu’elle en était la ministre, Pauline Marois lance une nouvelle politique pour favoriser les familles : elle fonde les centres de la petite enfance (CPE) qui permettent à tous les parents, s’ils le désirent, de faire garder leurs enfants en bas âge.

La politique familiale ne représente pas la seule mesure prise par les gouvernements pour renouveler la main-d’œuvre nécessaire à l’économie québécoise. Effectivement, le gouvernement du Québec mise également sur l’apport des immigrants pour parvenir à ses objectifs. Augmenter l’immigration permet au Québec de recevoir une main-d’œuvre nouvelle qui est en mesure de combler les lacunes démographiques de la province. Ces nombreux immigrants arrivent au Québec avec leur identité, une identité ethnoculturelle parfois bien différente de celle de la société d’accueil.

Ainsi, la population du Québec se diversifie grandement depuis les années 1980, occasionnant un nouveau défi pour le gouvernement : comment intégrer les immigrants adéquatement à la société québécoise? Ainsi, le gouvernement adopte des lois qui condamnent tout racisme et discrimination raciale au Québec.

En 1990, le gouvernement de Robert Bourassa dépose le programme Au Québec pour bâtir ensemble. Ce programme jette les bases d’une politique qui organise un Québec beaucoup plus inclusif. Entre autres, il stipule que la démocratie est une valeur fondamentale où la contribution de tous doit être favorisée. Aussi, la politique de Bourassa affiche le Québec comme une société pluraliste, c’est-à-dire qu’elle s’enrichit de la diversité ethnoculturelle.

Également, toujours pour faciliter l’intégration des immigrants, le gouvernement souhaite qu’ils apprennent le français. Ainsi, plusieurs programmes sont établis afin que les nouveaux arrivants puissent apprendre la langue d’accueil avec laquelle il sera plus facile d’intégrer le marché du travail et la société en général.

La situation démographique est bien différente dans les communautés autochtones. En raison d’un taux de natalité très élevé, la population est plutôt jeune. En 2011, 40 % des Autochtones étaient âgés de 24 ans ou moins. Ainsi, même si les Autochtones du Canada ont le taux de mortalité le plus élevé du pays, leur population est en forte croissance par rapport aux autres groupes démographiques.

Les conditions de vie sont toutefois assez difficiles dans certaines communautés autochtones. En effet, on y constate souvent de forts taux de chômage et des salaires très bas. Regroupées dans des réserves, les familles autochtones, généralement très nombreuses, s’entassent dans de petites maisons, souvent délabrées. De plus, à cause de l’éloignement de plusieurs villages, le prix des aliments est souvent très élevé. En plus du manque de ressources financières, cela peut entrainer plusieurs problèmes de santé chez les habitants. Par ailleurs, il y a un haut taux de décrochage scolaire. Malgré plusieurs mesures sociales mises en place, les défis demeurent très importants dans ces communautés.