Les processus par lesquels les différentes colonies vont acquérir leur indépendance sont variés. Dans certaines régions du monde, la lutte est pacifique et non-violente, tandis qu'à d'autres endroits la souveraineté va se gagner à la suite de conflits armés.

En effet, certains peuples colonisés utilisent le boycott et la résistance passive afin de lutter pour leur cause. C'est le cas en Inde, vers 1930, où un homme, appelé Gandhi, encourage la population à ne pas acheter des produits provenant de la métropole (le Royaume-Uni) et à ne pas payer leurs impôts. Parfois, ces moyens pacifiques sont suffisants afin d'acquérir l'indépendance. Cependant, d'autres colonies ont recours à la force. C'est le cas de l'Indochine qui utilisera la violence pour se défaire de l'emprise de la France pour créer, quelques années plus tard, trois États indépendants: Le Cambodge, le Vietnam et le Laos.

En 1955, les représentants de 29 pays africains et asiatiques se réunissent lors de la conférence de Bandung. Ces pays ont tous vécu le colonialisme et ont des difficultés financières. En fait, malgré le fait que la population de leur pays constitue la moitié de la population mondiale, leur économie ne représente que 8% de la richesse mondiale.

Gandhi est un érudit et un révolutionnaire indien qui a milité pour l'indépendance de l'Inde. Selon lui, l'Inde n'a pas à participer à la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de sa métropole : le Royaume-Uni. Il encourage la population à se rebeller, toujours de manière pacifique, et à lutter pour l'indépendance de l'Inde. À la suite d'un conflit armé à Calcutta, Ganghi entâme une grève de la faim afin de persuader son peuple de jeter les armes.

Aussi, il travaille à faire de l'Inde une société plus juste en prônant l'égalité entre les individus des différentes classes sociales. Bref, ce grand homme, qui a toujours eu une attitude d'acception et de tolérance par rapport aux différences entre les individus, a grandement contribué au mouvement pacifique de la décolonisation de l'Inde.

Ce politicien, poète et professeur est un personnage important dans la reconnaissance de la culture sénégalaise. Durant sa présidence au Sénégal, de 1960 à 1980, il a travaillé à faire de son pays un endroit plus juste, égalitaire et pacifique. Il rêvait d'une société où toutes les ethnies vivraient en harmonie. Senghor a aussi lourgement critiqué le système colonialiste et l'acculturation des peuples noirs d'Afrique.

Évidemment, les empires coloniaux se sont opposés au processus de décolonisation. Leurs colonies sont, pour eux, une source importante de revenus et une preuve de leur puissance militaire. Plusieurs actions, militaires ou non, sont mises en place par les empires coloniaux afin de garder leurs acquis.

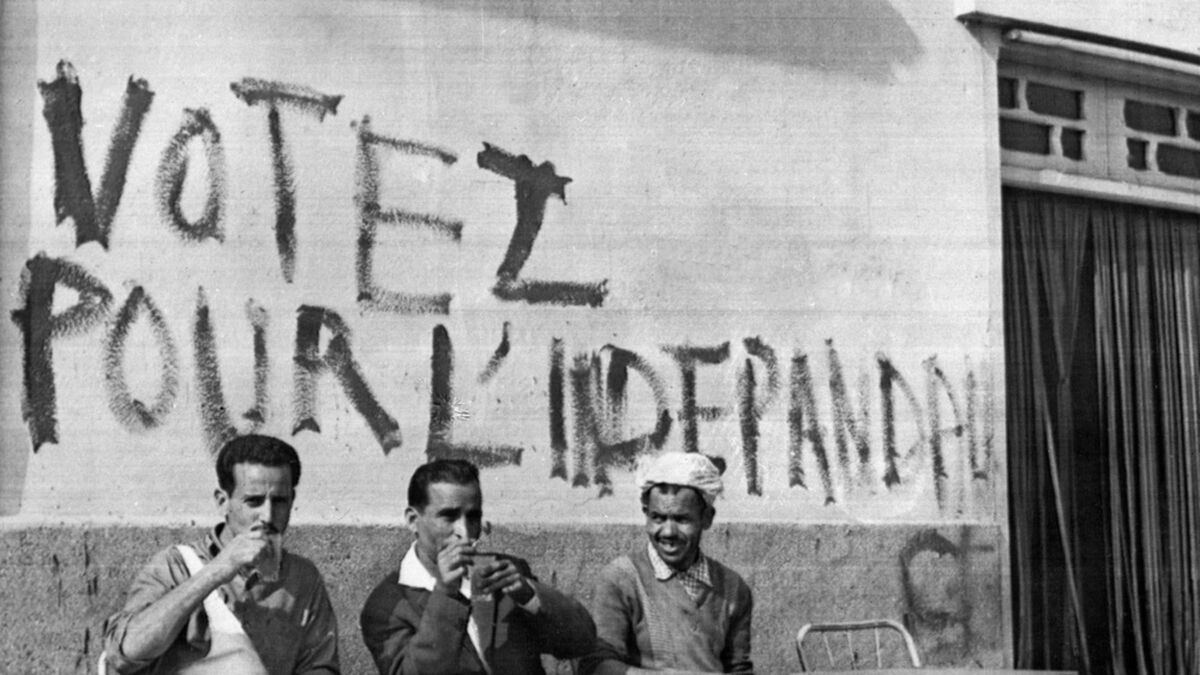

Par exemple, la France, risquant de perde ses colonies, déclare que tous les habitants du grand empire français sont égaux en libertés et en droits. Malgré cela, les colonies veulent l'indépendance. La France accorde pacifiquement l'indépendance au Maroc et au Sénégal, mais refuse de donner le même privilège à l'Indochine et à l'Algérie, où des combats militaires pour la souveraineté ont lieu.

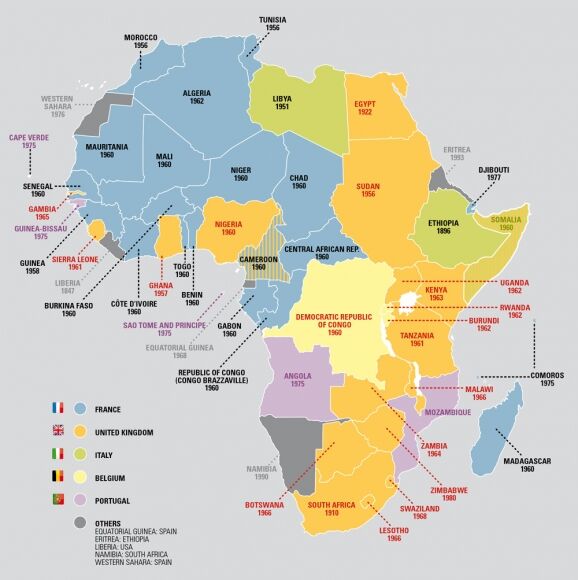

Grâce à leur lutte pour affirmer leur indépendance, plusieurs anciennes colonies deviennent des pays. La carte du monde va donc considérablement changer de visage durant le 20e siècle. On y constate l'existence de nouveaux pays qui sont en fait d'anciennes colonies. En 1960, afin d'éviter les conflits armés et la violence durant les processus de décolonisation, l'ONU (Organisation des Nations Unies) met en place une déclaration d'indépendance des colonies. Cette nouvelle mesure oblige les métropoles à négocier l'indépendance de leurs colonies de manière pacifique. Parmi les pays ayant obtenu leur indépendance, on compte plus d'une vingtaine de pays africains.