Au début du 20e siècle, le Canada s’inscrit fortement dans le mouvement mondial qu’est le libéralisme, ce qui attire plusieurs investisseurs.

Le libéralisme prône l’importance des libertés individuelles, politiques et économiques. Il est fortement encouragé par les riches industriels puisque l'État intervient peu dans les différents aspects de la société. Ce faisant, moins de lois sont mises en place pour restreindre leurs activités.

Également défendue par certains politiciens, cette idéologie marque le gouvernement fédéral de Wilfrid Laurier, qui respecte l’autonomie des provinces.

Le gouvernement fédéral de Wilfrid Laurier applique le libéralisme politique en respectant l'autonomie des provinces.

Ayant très peu de revenus, les gouvernements provinciaux demandent davantage d’argent du gouvernement fédéral. Cette situation s'explique notamment par leurs faibles pouvoirs fiscaux, c'est-à-dire leur capacité à prélever des taxes et des impôts. Ce besoin d'argent est dû aux nombreux travaux publics désirés par les provinces afin de se moderniser en pleine ère industrielle.

Voulant moderniser et développer le Québec, le gouvernement provincial de Lomer Gouin est partisan de l'autonomie provinciale.

Puisque Wilfrid Laurier prône l’autonomie des provinces, il accepte de verser de plus grosses sommes aux provinces afin que celles-ci puissent financer elles-mêmes leurs travaux publics.

Présentes dans plusieurs régions du Canada, les communautés francophones qui vivent à l’extérieur du Québec sont soumises à plusieurs difficultés au début du 20e siècle. En effet, plusieurs gouvernements provinciaux votent des lois qui restreignent leurs droits linguistiques.

Par exemple, le gouvernement ontarien vote, en 1912, le règlement 17 qui limite l’enseignement du français seulement aux deux premières années du primaire. Il souhaite ainsi soumettre l'entièreté de sa population à l'enseignement de la langue anglaise.

Plusieurs Franco-ontariens participent à des manifestations pour s'opposer au règlement 17. Sur l'écriteau, on peut lire « Nos parents paient les taxes scolaires ».

La situation des minorités franco-catholiques n’est guère mieux dans l’Ouest canadien alors qu’en 1916, l’enseignement du français devient interdit dans les écoles manitobaines, un droit qui était pourtant assuré lors de la fondation de la province.

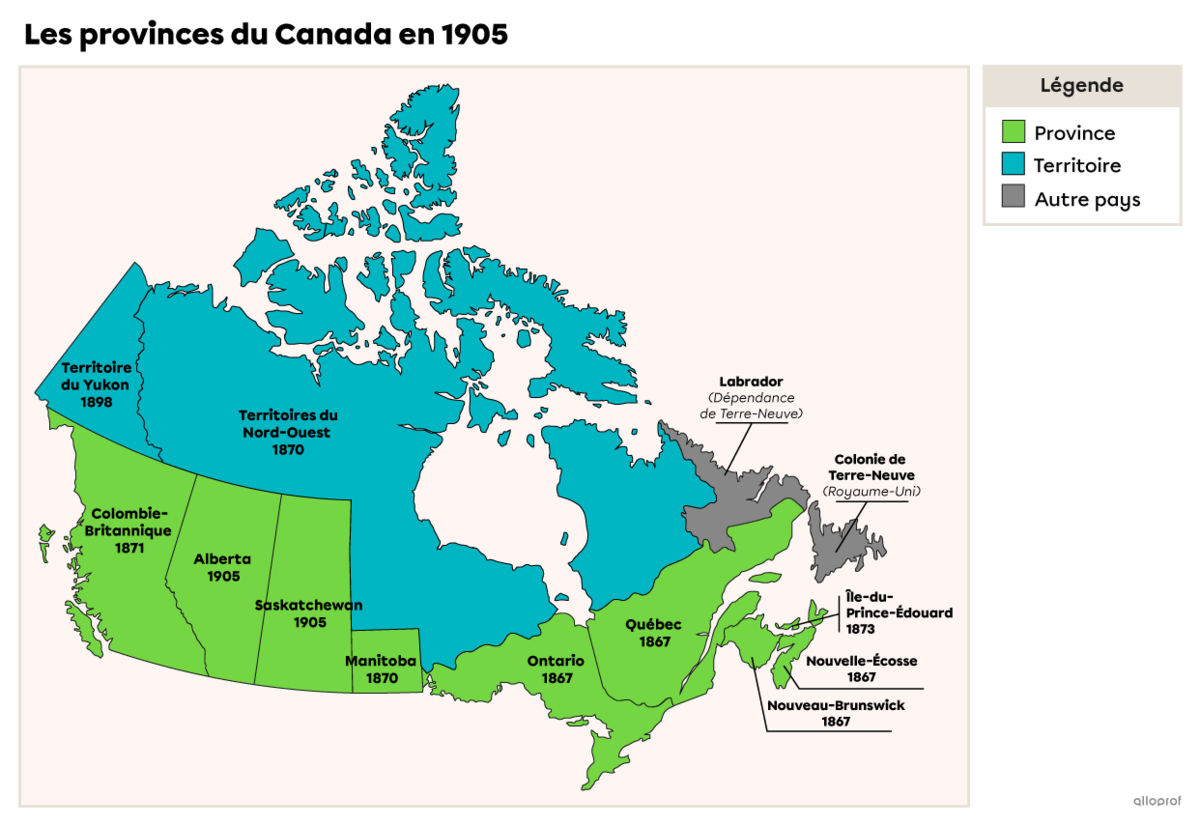

Le territoire canadien se transforme grandement à la fin du 19e siècle et au début du suivant. Effectivement, un territoire s’ajoute à la fédération canadienne en 1898. Le Yukon est créé puisqu’une forte population s’y installe à ce moment. Cette nouvelle population est largement composée de chercheurs d’or qui sont attirés par les gisements de ce métal précieux trouvés autour de la rivière Klondike qui serpente le Yukon.

À la fin du 19e siècle, plusieurs chercheurs d'or affrontent le grand froid du Nord canadien dans le but de s'enrichir : c'est la ruée vers l'or du Klondike.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p><span class="text-highlight--secondary">En 1905, les deux nouvelles provinces (l'Alberta et la Saskatchewan) rejoignent l’<a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-acte-de-l-amerique-du-nord-britannique-aanb-h1313">AANB</a></span>. La création de ces provinces est une conséquence de l’afflux d’immigrants venant s’installer dans les vastes terres de l’Ouest. Cette immigration s’inscrit dans <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-politique-nationale-h1315">la Politique nationale</a> de <span class="text-highlight--tertiary">John A. Macdonald. <span class="ms-rteThemeForeColor-2-5">Cette politique est</span></span>poursuivie par <span class="text-highlight--tertiary">Wilfrid Laurier</span>.</p>

</body></html>

En 1905, le territoire canadien se transforme avec l'ajout de deux provinces : l'Alberta et la Saskatchewan.

Le gouvernement fédéral continue sa politique d’assimilation des Autochtones au début du 20e siècle. Les enfants des Premières Nations sont alors envoyés dans des pensionnats. L’objectif est que les Autochtones abandonnent complètement leur culture pour s’intégrer pleinement dans la culture canadienne. Les conditions de vie dans ces pensionnats sont très difficiles puisque les Autochtones côtoient la violence et le mépris quotidiennement.

Installées plus au nord du territoire canadien, les communautés inuites entrent plus tardivement en contact avec la société canadienne. En 1939, la Cour suprême du Canada décrète que les Inuits sont considérés comme des « Indiens » au sens de la Constitution, ce qui signifie qu’ils relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral. Cependant, contrairement aux Premières Nations, les Inuits n'ont jamais été soumis à la Loi sur les Indiens. Ils ont néanmoins été soumis à des politiques d'assimilation et de tutelle du gouvernement fédéral.

Vivant dans les régions plus nordiques du Canada, la gouverne des populations inuites reste floue jusqu'en 1939.