Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit d'un complément pour les élèves désirant en savoir plus.

La préhistoire est divisée en trois périodes :

La préhistoire est généralement définie comme la période avant l’invention de l’écriture. Elle commence lors de l’apparition du genre humain et se termine aux débuts de l’écriture.

Il est très difficile pour les paléontologues de s’entendre sur une date d’apparition du genre humain puisque les informations pour le faire sont incomplètes. En effet, à tout moment, une nouvelle découverte peut apporter un nouvel éclairage sur ce que les spécialistes croient.

Le moment de l’apparition du genre humain varie beaucoup selon ce qui est identifié comme son élément déclencheur :

-

la séparation entre la lignée du chimpanzé et celle de l’humain : il y a 7 millions d’années (Rauscher, E., 2020);

-

l’apparition du genre Homo : il y a 2 millions d’années (Rauscher, E., 2020);

-

la fabrication d’outils : il y a 3,3 millions d’années (Hominidés, 2015).

Une majorité d’expert(e)s s’entend sur le fait que l'apparition du genre humain aurait eu lieu il y a 7 millions d'années. (Rauscher, E., 2020).

Le terme Homo désigne le genre humain réunissant les espèces Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, etc.

Le Paléolithique, qui signifie âge de pierre ancienne, est la première période de la préhistoire. Il débute avec l’apparition du genre humain et s’achève à des moments différents selon la région du monde.

Dépendamment des experts et expertes, la période Paléolithique est divisée en trois ou quatre sous-périodes.

Au Paléolithique, l’être humain est nomade. Il vit de chasse et de cueillette et se déplace en clan ou en tribu. On le définit comme un « chasseur-cueilleur ».

Pendant la période Paléolithique, le genre Homo évolue jusqu’à l’Homo sapiens, qui veut dire « être intelligent ». Leurs premières traces datent d’environ 300 000 ans, mais ils ne sont pas seuls (Mayer, 2017). Durant le Paléolithique, une espèce proche de l’Homo sapiens vit en même temps : l’homme de Néandertal. Cette espèce a disparu il y a 30 000 ans (Labelle, 2019). Tous les hommes et toutes les femmes modernes sont des Homo sapiens, peu importe la région où ils habitent ou la couleur de leur peau.

Bien que son espèce soit l’Homo sapiens, l’être humain moderne possède un faible pourcentage d’ADN qui provient de l’Homo neandertalensis (homme de Néandertal). Si tu veux en savoir plus sur le croisement de l’Homo sapiens et de l’homme de Néandertal, consulte l’article Pourquoi Néandertal a-t-il disparu et pas nous?

Cette période n’est pas reconnue par tou(te)s les paléontologues, certain(e)s l’incluant dans le Paléolithique inférieur. De plus, son début, qui marque également le début de la préhistoire, peut varier en raison de ce qui est considéré comme l’apparition du genre humain. C’est en partie pendant le Paléolithique archaïque que l’australopithèque a vécu. Cette espèce est considérée comme le premier bipède. Cette période se termine lorsque l’être humain commence à utiliser un outil qu’on appelle le biface.

Un bipède est un être qui se déplace sur deux pieds.

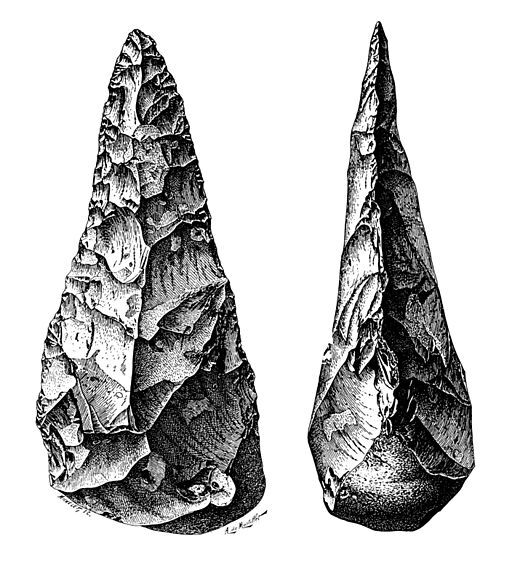

Au Paléolithique inférieur, l’être humain utilise des outils de pierre taillée comme le biface, notamment pour couper la chair de ses proies. C’est également pendant cette période que l’Homo erectus aurait acquis la maitrise du feu (Larané, 2020).

Source : Biface silex [Dessin], De Mortillet, A., fin du 19e siècle, Wikimedia commons, (URL). CC0 1.0.

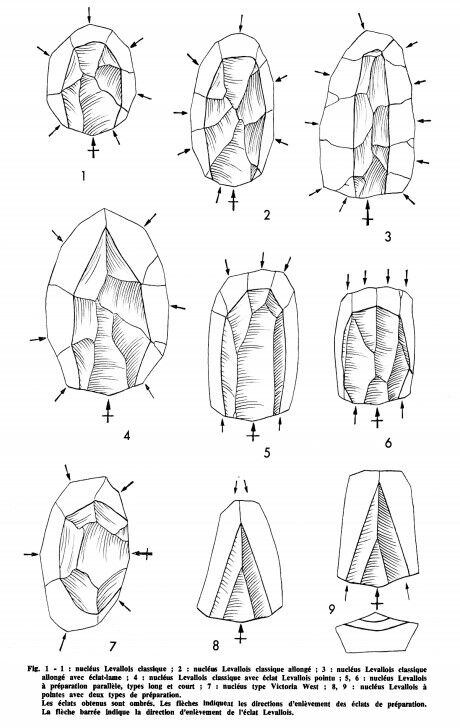

Au Paléolithique moyen, l’être humain utilise de plus en plus la pierre à éclats et moins le biface, jusqu’à arrêter d’utiliser ce dernier. La technique de la pierre à éclats, qui se développe, permet de fabriquer un outil spécifique et d’utiliser les autres petits éclats créés lors de la fabrication. La technique de la pierre à éclats demande plus de réflexion que la fabrication d’un biface. Selon l’usage désiré, la forme de l’éclat ne sera pas la même. Certains des éclats produits sont utilisés au bout de bâtons de bois pour fabriquer des lances. Cela facilite la chasse de gros animaux. En effet, l’homme de Néandertal, présent pendant le Paléolithique moyen, chasse des mammifères tels que le bison, le saïga, le renne, etc.

Cette période est marquée par les premières traces de spiritualité, relevées grâce à la découverte de sépultures humaines, ainsi que par la présence d’éléments esthétiques tels que des gravures sur des os qui auraient servi de bijoux.

L’image représente des éclats obtenus à l’aide d’une technique aujourd’hui appelée Levallois. Les éclats finaux, c’est-à-dire les morceaux qui sont utilisés pour différentes tâches, sont ombragés sur l’image. Pour obtenir ceux-ci, d’autres éclats doivent être enlevés. Les flèches montrent la direction des coups qui doivent être portés pour enlever ces différents éclats. La flèche barrée indique le dernier coup qui permet de détacher l’éclat final qui est utilisé comme outil.

Source : Bordes, 1980

Une sépulture est l’endroit où repose le corps d’une personne décédée.

Au Paléolithique supérieur, l’être humain perfectionne ses savoir-faire et fabrique des outils de plus en plus spécialisés pour accomplir différentes tâches. Les matériaux pour fabriquer les outils se diversifient. Ils peuvent être fabriqués en silex, en os ou encore en ivoire. C’est notamment durant cette longue période que l’aiguille à chas aurait été utilisée pour la première fois afin de coudre des peaux d’animaux pour en faire des vêtements.

Un chas est le trou d’une aiguille par lequel on passe le fil.

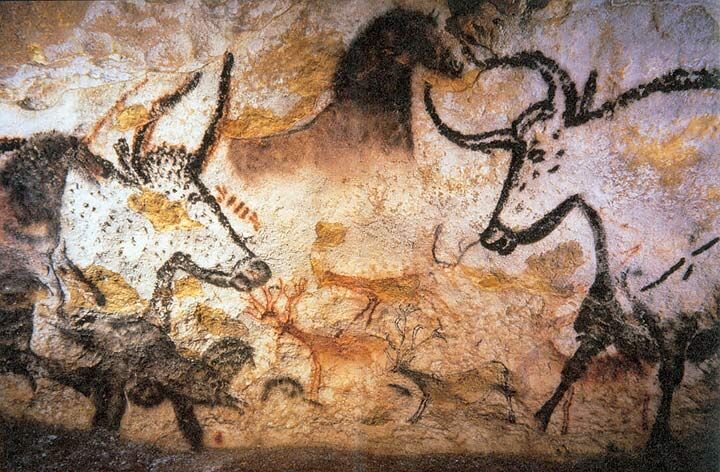

Du côté de l’art, des traces de créations artistiques correspondant au Paléolithique supérieur ont été retrouvées à différents endroits, par exemple, dans la grotte de Lascaux.

Des peintures d’animaux présentes dans la grotte de Lascaux en France.

Source : Aurochs, Horses and Deer [Peinture], Prof saxx, février 2006, Wikimedia commons, (URL). CC BY-SA 3.0.

Le Mésolithique signifie au milieu de l’âge de la pierre et correspond à la période comprise entre le Paléolithique (âge de la pierre ancienne) et le Néolithique (âge de la pierre nouvelle).

Cette période est considérée comme une période de transition entre le Paléolithique, où l’être humain vit majoritairement de la chasse et de la cueillette, et le Néolithique, où il commence à adopter l’agriculture et l’élevage.

Durant le Mésolithique, de manière générale, le climat est beaucoup plus chaud et la faune se modifie. Certains animaux, dont les mammouths, disparaissent. D’autres, comme les rennes, sont chassés par la chaleur vers le nord. Une faune de climat tempéré se développe en Europe et au Sud-Est asiatique (cerfs, chevaux, sangliers, etc.).

Les individus du Mésolithique développent des outils de chasse plus petits, mais plus pointus, comme la pointe de flèches. L’arc et les flèches semblent être l’arme la plus couramment utilisée durant cette période. La pêche se développe aussi avec l’utilisation d'un nouvel instrument, le burin, qui permet de tailler des hameçons dans l'os. De plus, la fabrication de filets, de harpons en bois, de harpons avec une pointe de pierre ainsi que de lanières de cuir permet une meilleure pratique de la pêche.

Le Néolithique est aussi appelé l’âge de la pierre nouvelle, en référence aux premières pierres polies (luisantes et douces) travaillées par l’être humain.

Cette période importante marque une rupture profonde dans l’organisation de la société humaine : certains individus vivant au Néolithique continuent de vivre de la chasse et de la cueillette en tant que nomades, mais ce qui diffère des périodes précédentes, c’est que d’autres individus commencent à produire leur nourriture. Ceux-ci y parviennent en maitrisant les techniques de l’agriculture et de l’élevage. Ces deux modes de vie ont coexisté durant tout le Néolithique. Cette période est donc une transition entre un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette et un mode de vie basé sur l’agriculture et l’élevage de bétail.

Plusieurs communautés commencent à élever des animaux tels que des moutons, des chèvres et des cochons. Elles se lancent aussi dans l’agriculture et plantent des céréales comme du blé et de l’orge. Certaines personnes de la communauté se spécialisent dans l’artisanat en fabriquant des poteries ou en pratiquant le tissage pour faire des vêtements ou encore des cordes. D’autres développent l’art du polissage de certaines pierres comme celle des haches polies.

« Reconstitution d’une hache avec son manche en bois et une gaine en bois de cerf » (Musée Fenaille, s.d.)

Source : Haches polies [Photographie], musée Fenaille, s.d. (URL). Droits réservés*

Des groupes ont choisi un territoire et s’y sont installés. C’est en grande partie en raison de l’agriculture, qui impose aux individus de rester plusieurs mois à un même endroit pour récolter les céréales, que ces groupes ont choisi un mode de vie sédentaire. C’est alors qu’ils ont développé la construction d’abris plus durables. Ces derniers définissent en partie leur mode de vie sédentaire, c'est-à-dire avoir un lieu d’habitation fixe et ne plus avoir à se déplacer pour trouver de la nourriture.

Bien que les groupes humains n’aient pas commencé l’agriculture et l’élevage partout en même temps, les expert(e)s s’accordent pour dire que la transition a débuté au Proche-Orient, plus précisément dans le Croissant fertile.

Bordes, F. (1980). Le débitage Levallois et ses variantes. Bulletin de la Société préhistorique française, 77(2), 45-49. https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1980_num_77_2_5242

De Mortillet, A. Biface silex [Dessin]. (Fin du 19e siècle). Wikimedia commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biface.jpg

Hominidés. (2015, 21 mai). Les premiers outils âgés de 3,3 millions d’années?. https://www.hominides.com/html/actualites/premiers-outils-3-3-millions-annees-925.php

Labelle, A. (2019, 18 juin). L’héritage génétique de l’homme de Néandertal se précise. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060582/homme-neandertal-genome-genes-humains

Larané, A. (2020, 26 aout). Paléolithique inférieur — Aux origines de l’humanité. Hérodote. https://www.herodote.net/Aux_origines_de_l_humanite-synthese-164.php

Mayer, N. (2017, 8 juin). Homo sapiens : l’Homme aurait 100.000 ans de plus qu’on ne le pensait. FuturaSciences. https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/homme-homo-sapiens-homme-aurait-100000-ans-plus-quon-ne-pensait-27053/

Musée Fenaille. (s.d.). Haches polies [Photographie]. https://musee-fenaille.rodezagglo.fr/chefs-doeuvres/haches-polies/ *Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].

Prof saxx. (Février 2006). Aurochs, Horses and Deer [Peinture]. Wikimedia commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_painting.jpg

Rauscher, E. (2020, 27 décembre). Quand l’homme est-il apparu?. Science&Vie. https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/d-ou-vient-l-homme-7817