Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

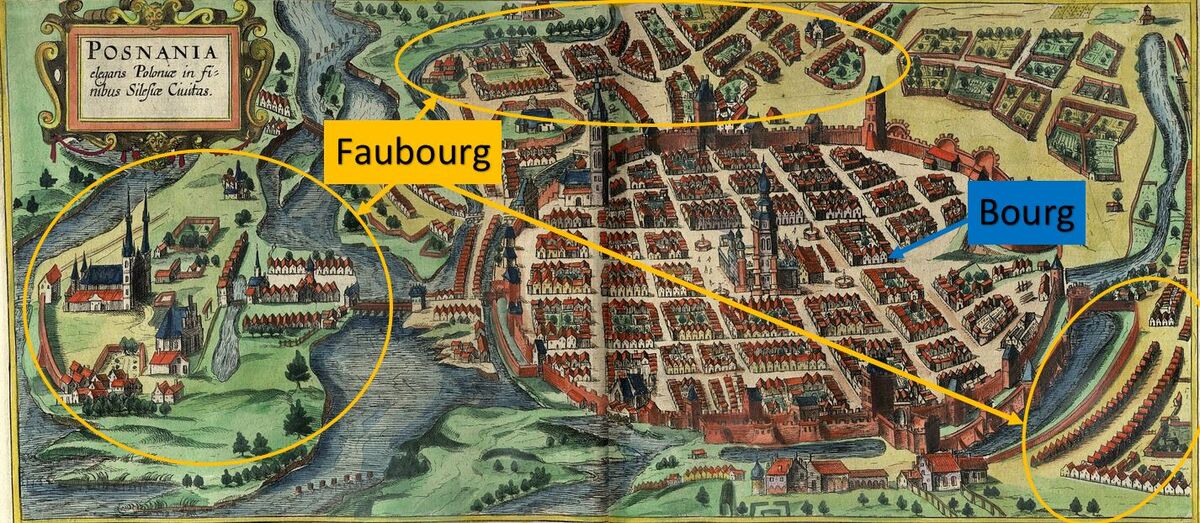

Un faubourg était un quartier situé en dehors des murs ou au-delà des portes d'une ville.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Les nouveaux quartiers, nommés <strong>faubourgs</strong>, se situaient près des lieux où se concentraient les activités commerciales, donc à proximité des marchés et des foires, mais aussi près des villes et des fortifications. Les marchands profitaient ainsi de la protection des murs. Plus tard, ces nouveaux quartiers furent réunis au sein des nouvelles enceintes qui étaient plus grandes. Les habitants des faubourgs, les <strong> <span class="text-highlight--secondary">bourgeois</span></strong>, profitaient alors des institutions de la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/les-communes-notions-avancees-h1052">commune</a>.</p>

</body></html>

Plan de la ville médiévale de Poznan en Pologne

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Les villes étaient principalement situées près des axes commerciaux : mers, fleuves, grandes routes, etc. Certaines étaient plutôt situées près des territoires agricoles les plus riches; il était alors plus facile d’écouler la production et d’avoir accès aux produits agricoles. Dans ces deux cas, le choix de l’emplacement de la ville était directement motivé par les activités commerciales et l’efficacité des échanges.<br>

<br>

Outre ces deux facteurs, certaines villes nées à l’époque gallo-romaine ont tout simplement poursuivi leur évolution puisque <span style="color:#000000;">l</span>es infrastructures, la population et les fortifications étaient déjà sur pied. Finalement, plusieurs villes ont été fondées autour de lieux importants tels que des <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-culture-medievale-en-occident-h1436#les-cathedrales">cathédrales</a>, des <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-culture-medievale-en-occident-h1436#les-monasteres">monastères</a> ou des places fortifiées.</p>

</body></html>

Graduellement, les villes s’agrandissaient avec de nombreuses nouvelles constructions et un nombre de plus en plus élevé d’habitants. Comme elles assumaient désormais un rôle économique de production de biens et d’échanges commerciaux, elles ont rapidement développé des activités liées aux secteurs secondaire (transformation des matériaux bruts) et tertiaire (vente, commerce, finances).

Les artisans avaient quitté les domaines seigneuriaux pour venir travailler dans les villes. Une nouvelle classe sociale est née de ce mouvement des artisans et des marchands vers les villes : la bourgeoisie. Bien que les bourgeois ne représentaient que 10% de la population totale de la ville, c’était eux qui en assuraient la vitalité économique, politique et sociale. Les villes n’étaient plus seulement le siège du pouvoir, elles étaient également le symbole d’une nouvelle richesse et le coeur de la vie artistique.

La création des universités et des collèges a également contribué à la transformation du visage urbain. Au 13e siècle, marchands, artisans, comtes, évêques, étudiants et mendiants évoluaient au coeur des nouvelles cités.

Selon leur taille, leur rôle et leur importance, les villes se divisaient en trois grandes catégories : les petites villes, les capitales de province et les métropoles. Les petites villes étaient celles où avaient lieu les marchés hebdomadaires. Situées plus près des activités agricoles, elles n’abritaient que quelques artisans. Les capitales de province hébergeaient de nombreux marchands et artisans en plus d’accueillir les agents des rois et des princes. Les métropoles étaient les centres urbains importants où habitait une très grande population. En plus, elles représentaient la force militaire d'un état où le roi habitait et un centre commercial majeur dans le Grand commerce. En bref, une métropole devait être une force politique, militaire et économique influente sur une vaste région.

Les travaux de construction et les chantiers occupaient souvent des terrains entiers dans la ville. Que ce soit pour la construction ou l’entretien des bâtiments, les villes comportaient souvent un immense chantier nécessaire à l'édification des châteaux, des fortifications, des portes, de la cathédrale, des palais, etc.

Les bourgs et les faubourgs hébergeaient les artisans et les marchands. Les petites maisons et ateliers remplissaient donc les rues et les places de la ville protégée. Dès le 13e siècle, les constructions en pierre remplaçaient les édifices en bois ou en torchis qui étaient trop fragiles et trop peu résistants en cas d’incendie.

Un bourg est une agglomération rurale moins importante que la ville où se tient ordinairement le marché des villages environnants. On parle généralement de bourg pour désigner une cité de taille intermédiaire entre le village et la ville.

D’ailleurs, à cette même époque, divers travaux d’urbanisme tentaient d'encadrer le développement urbain. Ces premiers règlements d’urbanisme visaient à espacer les îlots bâtis, à faire paver les rues, à gérer la distribution de l’eau et à se départir des ordures. Ces premiers règlements d'urbanisme visaient également à mettre en valeur les monuments, qu’ils soient religieux (églises, cathédrales, palais épiscopaux, couvents) ou profanes (beffrois, hôtel de ville, places publiques).

Les riches commerçants, les comtes et leur famille disposaient de grandes maisons à plusieurs étages. Ces maisons comprenaient plusieurs pièces spécialisées : cuisine, garde-robe, salle d’études, salles de réception, chapelle privée en plus des écuries et des tours. De plus, des jardins ornaient l'extérieur.

La richesse de la famille se voyait également par les éléments contribuant au confort de la maison tels que des foyers, des cheminées et des fenêtres. De plus, les conditions hygiéniques étaient supérieures dans ces maisons grâce au puits filtrant, au système d’évacuation des eaux usées et des latrines. Ces maisons étaient également richement décorées. Cette décoration s’inspirait des maisons italiennes : pavements multicolores, fresques peintes sur les murs, peintures qui ornaient les plafonds et les meubles. La plupart de ces décorations reproduisaient le blason familial.

Beaucoup plus petites que les maisons des commerçants, celles des classes populaires frôlaient l’insalubrité : pièces exiguës et mal aérées dont l’éclairage était assuré par des lampes à huile de mauvaise qualité et par des chandelles faites en graisse d’animal.

Les artisans séparaient généralement leur maison en deux pièces distinctes au rez-de-chaussée. La pièce donnant sur la rue servait d’atelier et de boutique alors que la pièce du fond était réservée à la vie familiale. Les pièces du haut étaient généralement occupées par les chambres et les ateliers d’artisans professionnels tels que des orfèvres (fabricants de bijoux).

Dans les maisons des gens plus riches, les bains se prenaient dans de grandes bassines de bois qui servaient également à la lessive. Pour les plus pauvres, il était possible d'utiliser les bains publics. Dès 1292, la ville de Paris en comportait déjà 26. Gratuits, ces bains assuraient une meilleure hygiène pour tous les habitants de la ville.

Un exemple de bain public

De plus, il était de mise de laver fréquemment les parties exposées (visage, cou, mains, bras) avant les repas ou à d’autres moments.

La vie citadine était souvent ponctuée par des fêtes et des foires au cours desquelles les citadins pouvaient regarder les musiciens ambulants, les jongleurs et les montreurs de bêtes. Ils pouvaient aussi consulter les diseuses de bonne aventure, participer à des jeux d’adresse, etc. Lors des grandes fêtes liées à la religion ou aux évènements royaux, les gens étaient conviés à partager un banquet, à regarder une procession et à danser.