Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

Aujourd’hui, le rôle de l’État s’est encore diversifié. La Nouvelle-France est devenue (en partie) le Québec d’aujourd’hui, avec un système démocratique basé sur le système anglais que l’on appelle régime parlementaire. Fondé en 1791, l’État québécois est l’un des plus anciens régimes parlementaires du monde. Le Québec a un système politique dit démocratique qui repose sur la participation des citoyens à la vie politique par l'élection de représentants.

L’État est donc composé d’une administration :

Elle collecte les impôts, effectue des recensements, gère la collecte et la distribution de la monnaie, etc.

L’État est doté d’institutions politiques :

Ce sont des groupes organisés d'hommes et de femmes qui ont pour but d'assurer le bon fonctionnement de l'action gouvernementale, de bien planifier et coordonner les missions que l'État se donne. Nous pouvons citer comme exemple l'Assemblée nationale, le conseil exécutif (le premier ministre et son cabinet de ministres) ainsi que les différentes commissions.

L'assemblée nationale du Québec

L’État est aussi doté d’une institution juridique :

C’est une organisation qui règle les conflits à l’intérieur de la société et qui s’oppose aux abus qu'un citoyen ou le gouvernement lui-même pourrait provoquer.

Le Québec est considéré comme une province autonome ayant son propre État. C'est-à-dire que le Québec a des pouvoirs réels sur sa population (comme la gouvernance, la gestion du territoire, la santé, l’éducation de ses citoyens, l’énergie telle que l’hydro-électricité, etc.) mais d’autres pouvoirs relèvent d’un autre palier, le gouvernement fédéral canadien. Le gouvernement du Canada a compétence sur l’armée, les relations internationales, le droit criminel, etc. Enfin, certaines compétences sont partagées entre les deux gouvernements, tels l’immigration, l’agriculture, les transports et les communications. Nous pouvons dire que le citoyen du Québec a deux paliers de gouvernement. Le Québec est une province faisant partie de la fédération canadienne (dix provinces et trois territoires).

L’État (en Amérique du Nord) est aussi formé de commissions scolaires :

La commission scolaire est un gouvernement local élu qui est responsable d’administrer les ressources humaines et matérielles dans les établissements scolaires et les centres de formation. Elle détient un pouvoir de taxation, un pouvoir juridique (faire ses propres règlements) et doit organiser des élections aux quatre ans puisqu’elle est une institution démocratique.

Tous les quatre ans donc, la population doit élire par suffrage universel les représentants de leur quartier que l’on nomme commissaires. Ceux-ci sont responsables d’administrer les commissions scolaires. Parmi les commissaires, les membres voteront pour choisir un président et un vice-président qui auront pour mission de présider le Conseil des commissaires et de communiquer sur une base régulière avec le ministère de l’Éducation. Au Québec, la création de commissions scolaires remonte à 1845. En 2007, on compte 72 commissions scolaires qui assurent l’éducation d’un million d’élèves québécois.

Publicité invitant les gens à voter.

La commission scolaire doit s’assurer que les élèves et les apprenants reçoivent les services éducatifs appropriés. Elle doit répartir de façon équitable les ressources entre ses établissements et ce, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque école. Enfin, elle a la responsabilité d’aider sa communauté et sa région par la mise en place de différentes activités ou services (comme la formation de la main-d’œuvre, les services de garde, etc.).

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

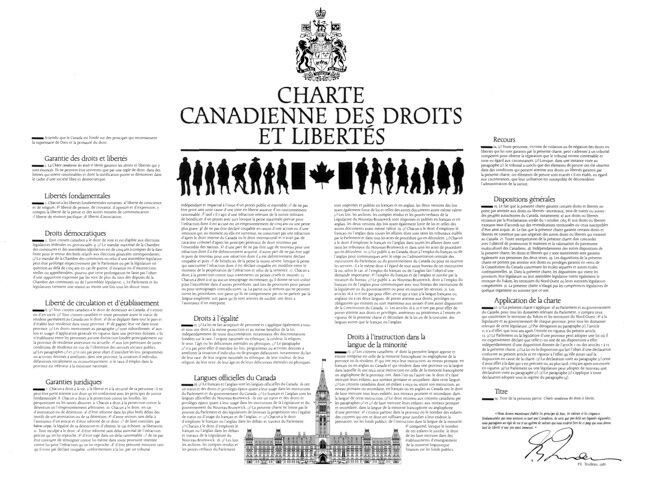

<html><body><p>Dans une <strong>démocratie </strong>comme celle du Québec, l’action politique est légitimée par le vote des <span class="text-highlight--secondary">citoyens</span>. Nos dirigeants politiques doivent décider des lois et règlements à venir en fonction de la volonté de la majorité des citoyens. En contre-partie, chaque citoyen a des <span class="text-highlight--secondary">droits </span>et des responsabilités vis-à-vis lui-même et vis-à-vis des autres. Ces droits et responsabilités ont été définis dans la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/histoire-des-droits-et-libertes-notions-avancee-h1074">Charte canadienne des droits et libertés</a>, datant de <span class="text-highlight--primary">1982</span>. </p>

</body></html>

La charte canadienne des droits et libertés

Voici les principaux points de cette charte :

Les droits et libertés des citoyennes et des citoyens du Canada :

- Liberté de pensée

- Liberté d’expression

- Liberté de religion

- Liberté de réunion pacifique

- Liberté de circulation et d’établissement

- Garanties juridiques (l’État assure la protection des citoyens)

- Droit à l’égalité

- Droits des peuples autochtones

- Droit d’accès au passeport

- Droit de se porter candidat à une élection

- Droit de vote aux élections

Les responsabilités des citoyennes et citoyens du Canada :

- Responsabilité de respecter les lois du Canada

- Responsabilité d’exprimer librement leur opinion en respectant les droits et libertés des autres

- Responsabilité de venir en aide aux autres membres de la communauté

- Responsabilité de respecter et de protéger le patrimoine et l’environnement

- Responsabilité d’éliminer la discrimination et l’injustice

- Responsabilité de voter aux élections

La Charte québécoise des droits et libertés de la personne a pour but d’affirmer et de protéger les droits et libertés de toute personne vivant au Québec. La Charte amène un rapport nouveau et plus harmonieux entre les citoyens et les institutions. La Charte québécoise a été adoptée en 1975 par l’Assemblée nationale et a force de loi. Aucune autre loi ne peut être contraire aux droits qui y sont énoncés.

La Charte est composée de plus de 130 articles de lois et annexes. Voici quelques éléments fondamentaux de sa constitution :

- tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

- tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

- le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;

- les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général.

Évidemment, les droits et libertés du citoyen québécois doivent rendre compte des droits et libertés des autres. Chacun a le devoir de vivre dans un esprit respectueux de soi et des autres.