La capitulation de Montréal, en 1760, marque le début du régime militaire. Celui-ci est une administration temporaire de la Nouvelle-France en attendant la fin de la guerre de Sept Ans et le traité de Paris, qui sera signé en 1763. Son but est de maintenir l’ordre dans la colonie en imposant diverses conditions à la population, comme celles de remettre leurs armes et de prêter serment d’allégeance au roi britannique.

Le 8 septembre 1760, le gouverneur général de la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud de Vaudreuil, et le major général de l’armée britannique, Jeffery Amherst, signent la capitulation de Montréal. En effet, Vaudreuil, considérant la supériorité en nombre des troupes britanniques et l’essoufflement de son armée, décide de rendre les armes. Il négocie cependant cette capitulation en imposant certaines conditions qui visent à protéger les droits des Canadiens. La reddition (capitulation) de Montréal marque la fin de la guerre de la Conquête.

Reddition de la Nouvelle-France en 1760 à Montréal

Source : Capitulation de Montréal en 1760 [Peinture], 1800, Histoires de chez nous, (URL).[1]

À la fin de l’année 1760, la guerre de la Conquête est terminée en Amérique du Nord. Or, jusqu’en 1763, la guerre de Sept Ans oppose encore la France et la Grande-Bretagne. En attendant que cette guerre se termine et que le sort de la Nouvelle-France soit fixé, un gouvernement provisoire est mis en place dans la colonie : le régime militaire (1760-1763). L’objectif de ce régime militaire est d’administrer la colonie et d’y maintenir l’ordre et le calme.

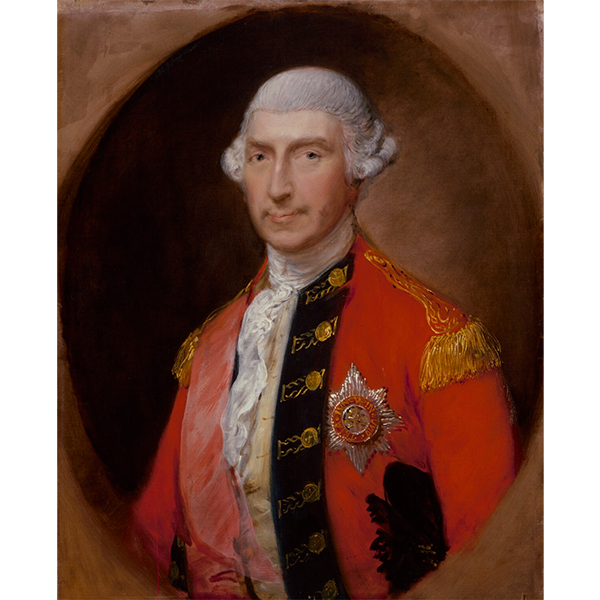

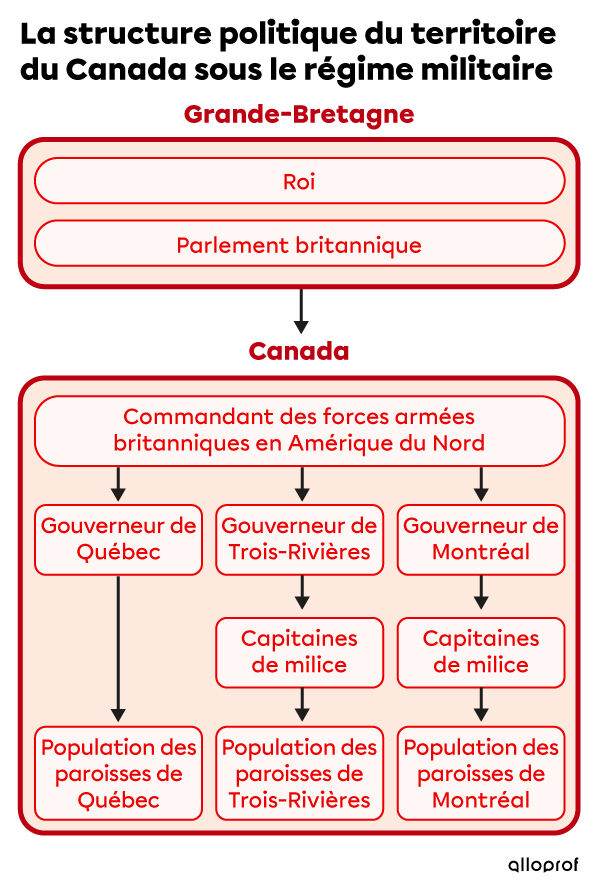

Durant le régime militaire, la colonie est dirigée par les autorités militaires britanniques sous les ordres du général Jeffery Amherst.

Comme sous le Régime français, les districts de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières sont toujours dirigés par des gouverneurs particuliers, mais ces derniers sont dorénavant des officiers militaires britanniques.

Source : Jeffery Amherst, 1st Baron Amherst [Peinture], Gainsborough, T., 1785, National Portrait Gallery, (URL).[2]

Une institution est une organisation encadrée par des règles et des lois qui joue un rôle précis dans la société. Ce rôle peut être de nature politique, sociale, économique, religieuse, etc.

Pour mieux comprendre ce qu’est une institution, tu peux regarder la vidéo C’est quoi… une institution?.

Peu de changements sont apportés aux institutions de la Nouvelle-France, ce qui permet à certains fonctionnaires de maintenir leur poste. Les capitaines de milice sont maintenus en fonction, puisqu’ils aident à faire le lien entre les autorités britanniques, qui sont anglophones et anglicanes, et la population, qui est francophone et catholique. Ils peuvent donc transmettre les ordres des autorités à la population.

Les Canadiens conservent plusieurs droits lors du régime militaire, notamment grâce aux conditions négociées par le gouverneur Vaudreuil lors de la capitulation de Montréal :

- ils sont autorisés à rester propriétaires de leurs terres et de leurs biens,

- ils ne seront pas déportés,

- la majorité des institutions françaises sont préservées et les lois civiles françaises s’appliquent toujours,

- les Canadiens conservent le droit de pratiquer la religion catholique et de s’exprimer en français.

Cependant, certaines conditions leur sont imposées. Tout d’abord, afin d’éviter toute rébellion, les Canadiens doivent remettre leurs armes. Ils doivent également prêter un serment d’allégeance au roi de Grande-Bretagne, George III, c’est-à-dire lui jurer fidélité et obéissance. Finalement, bien que les lois civiles françaises soient maintenues, les lois criminelles françaises sont remplacées par les lois criminelles anglaises.

L’attitude de tolérance des autorités britanniques envers la population canadienne est beaucoup influencée par le fait que le nombre de Canadiens sur le territoire est beaucoup plus grand que le nombre de Britanniques (soldats, marchands, etc.). Les autorités britanniques choisissent alors de ne pas bousculer les habitudes des habitants pour s’assurer de leur collaboration et maintenir la paix dans la colonie jusqu’à la fin de la guerre en Europe.

- Les lois civiles concernent les mariages, les divorces, les successions, la distribution des terres, la propriétés et le commerce.

- Les lois criminelles ont trait aux fraudes, aux agressions, aux homicides, aux vols et aux cas de haute trahison.

Avant la guerre de la Conquête, 60 000 personnes habitent la Nouvelle-France. Bien que la majorité de la population décide de rester dans la colonie conquise, environ 4 000 personnes décident de quitter la Nouvelle-France pour aller en France. La plupart d’entre eux sont des nobles, des officiers militaires, de grands marchands de fourrures et des administrateurs.

Peu de Britanniques immigrent dans la colonie. Seules quelques centaines de marchands et d’aventuriers britanniques arrivent, attirés par le commerce, notamment celui des fourrures.

- On parle d’émigration lorsqu’une personne quitte son pays (pays de départ) afin d’aller s’installer dans un autre pays (pays d’accueil) pour une période déterminée ou de manière permanente.

On parle d’immigration lorsqu’une personne arrive dans un pays étranger (pays d’accueil) pour s’y installer de manière temporaire ou définitive.

Pour mieux comprendre les concepts de migration, d’immigration et d’émigration, visionne la vidéo La migration.

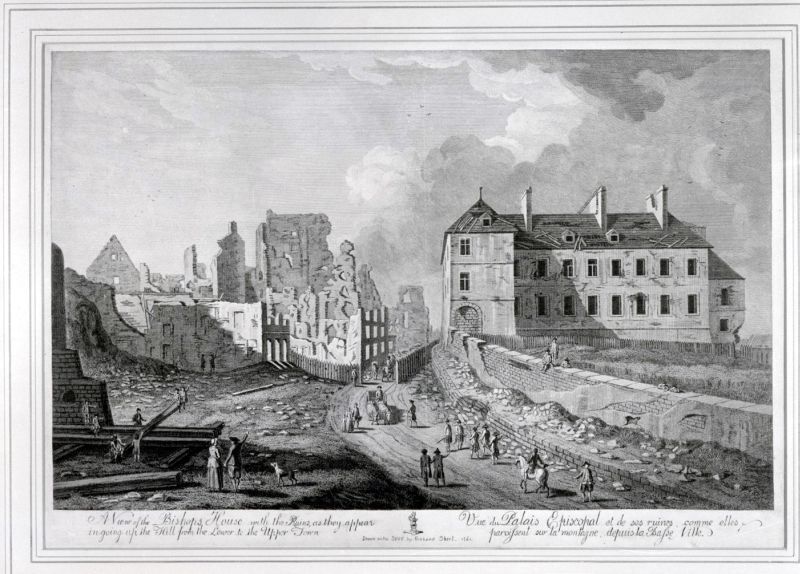

La guerre de la Conquête est très dure pour la Nouvelle-France. La région de Québec est particulièrement dévastée à la suite de cet important conflit. En effet, une partie de la ville est détruite et des villages sont complètement rasés.

Les habitants souffrent de famine, car une grande partie des récoltes a été brûlée. Les autorités britanniques doivent venir en aide aux habitants. La reconstruction est longue et coûteuse.

Source : Vue du Palais épiscopal et des ruines, comme elles paraissent sur la montagne, depuis la Basse-Ville, Québec [Gravure], Short, R., vers 1770, BANQ, (URL).[3]

Le régime militaire prend fin en 1763 avec la signature du traité de Paris ainsi que la mise en place de la Proclamation royale.

- (s.a.). (1800). Capitulation de Montréal en 1760 [Peinture]. Histoires de chez nous. (URL).

- Gainsborough, T. (1785). Jeffery Amherst, 1st Baron Amherst [Peinture]. National Portrait Gallery. (URL).

- Short, R. (vers 1770). Vue du Palais épiscopal et des ruines, comme elles paraissent sur la montagne, depuis la Basse-Ville, Québec [Gravure]. BANQ. (URL).