Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

Les villes ont commencé à apparaître dès l'avènement des premières civilisations humaines: Mésopotamie, Égypte, Inde, Chine, etc. Ces premières villes dépendaient de l’agriculture et de l’élevage pour subvenir aux besoins des habitants.

La concentration des activités commerciales a été possible dès que les réseaux de transport et les voies de communications ont été mis en places. Les marchands, les commerçants et les artisans empruntaient alors ces voies pour venir y écouler leurs produits. L’activité économique des villes naissait alors que les premières institutions administratives étaient créées pour gérer ce nouveau type d’espace, qui se distinguait grandement des milieux ruraux. Le même schéma de développement urbain a eu lieu plus un peu plus tard chez d’autres civilisations: Grecs, Romains, Arabes, etc.

Monuments datant de l’Antiquité à Athènes

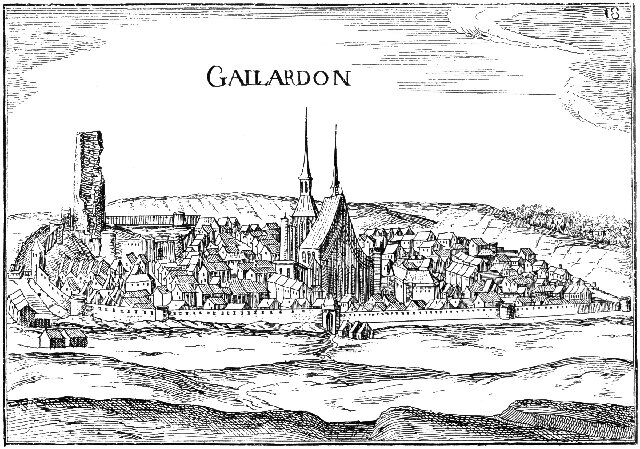

Après un déclin au début du Moyen Âge, les villes ont connu un nouvel essor dès le 11e siècle. Encore une fois, le développement urbain de l’époque était attribuable aux activités commerciales et aux échanges de marchandises entre les diverses régions d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie.

Gravure d’une ville au Moyen Âge

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>À cette époque, les villes telles que <a href="/fr/eleves/bv/histoire/constantinople-au-moyen-age-notions-avancees-h1055">Constantinople</a>, <a href="/fr/eleves/bv/histoire/bagdad-au-moyen-age-notions-avancees-h1054">Bagdad </a>ou <a href="/fr/eleves/bv/histoire/tombouctou-au-moyen-age-notions-avancees-h1056">Tombouctou </a>jouaient un rôle commercial et intellectuel important. Les marchés et les écoles étaient en effet deux activités majeures des plus grandes villes du <span class="text-highlight--primary">13<sup>e</sup> siècle</span>.</p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Les villes n'ont subi que très peu de modifications majeures entre le Moyen Âge et la fin du <span class="text-highlight--primary">18</span><sup class="text-highlight--primary"><span style="font-size:x-small;">e </span></sup> <span class="text-highlight--primary">siècle</span>. Par contre, dès les débuts de la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-industrialisation-et-ses-consequences-h1078">révolution industrielle</a>, les villes ont connu un développement sans précédent. Malgré les conditions difficiles qui attendaient les nouveaux citadins, la ville exerçait un grand attrait auprès de la population. En effet, les paysans quittaient les campagnes pour trouver de l’emploi dans les manufactures et les usines, créant ainsi une très importante vague d'<a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-urbanisation-au-19e-siecle-h1086#definitions">urbanisation</a>. À cette époque, l’urbanisation était directement liée aux innovations techniques: machines à vapeur, chaînes de montage, chemins de fer, etc. Au début du <span class="text-highlight--primary">20</span><sup class="text-highlight--primary">e</sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span>, 10% de la population mondiale habitait en ville.</p>

</body></html>

Paris, à l’ère industrielle

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

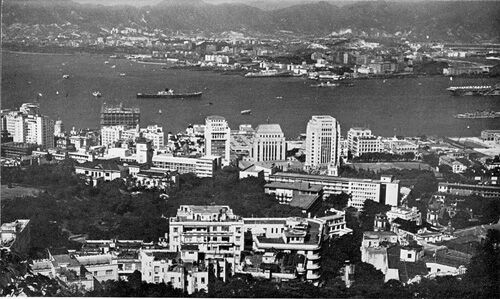

<html><body><p>Dès la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/apres-la-deuxieme-guerre-mondiale-h1100">fin de la guerre</a> et surtout à partir des années <span class="text-highlight--primary">1950</span>, toutes les villes du monde ont encore une fois connu une période d’urbanisation qui dépassait tout ce qui s’était déjà vu. Cette fois pourtant, le mouvement d’urbanisation était d’ordre planétaire et s’effectuait même, et surtout, dans les pays en voie de développement. Cette forte croissance urbaine est principalement due au développement des échanges économiques internationaux et à la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/decolonisation-notions-avancees-h1095">décolonisation</a>. Les agglomérations urbaines se développaient très rapidement, surtout en Asie, en Afrique et en Amérique latine.</p>

</body></html>

Hong-Kong, en 1960

Au début de cette période, en 1950, 30% de la population mondiale habitait en ville: on comptait d’ailleurs 46 grandes villes dans le monde. En 1995, cette proportion grimpait à environ 45%. Au début du 21e siècle, le nombre de personnes habitant en ville était plus grand que le nombre de personnes vivant en milieu rural, et ce, pour la première fois dans l’histoire. On dénombrait alors 187 grandes villes dans le monde. Les nouvelles villes étant situées dans les pays en développement.

Selon les estimations, cette tendance devrait se poursuivre et la proportion d’habitants en ville devrait encore augmenter. D’où l’importance de réfléchir à l’organisation des villes et à la résolution des problèmes qui y sont reliés. Aujourd’hui, la croissance urbaine est favorisée par la poussée démographique, l’exode rural, l’essor économique et les flux migratoires. Il n'est pas souhaitable que la croissance des villes soit trop rapide, puisque ce faisant, les infrastructures, l'offre du marché du travail et la disponibilités des logements seraient insuffisants.

La ville constitue la forme d’organisation sociale la plus complexe. Bien que très répandue comme milieu de vie, la ville n’en demeure pas moins une structure qui demande une planification constante, dont on oublie parfois l’importance. En effet, pour bien fonctionner, une ville ne doit pas seulement être le regroupement de plusieurs milliers de personnes habitant au même endroit. Pour que toutes ces personnes cohabitent en harmonie dans un milieu convenable, il faut doter la ville de plusieurs institutions, structures et services qui vont faciliter la vie des citadins, sans oublier que la ville doit aussi offrir des opportunités d’emploi pour occuper et faire vivre tous ses citoyens.

Aujourd’hui, définir ce qu’est une ville est une tâche beaucoup plus complexe qu’elle ne l’était pour le Moyen Âge. En effet, les villes médiévales se caractérisaient par la présence de plusieurs habitations autour d’une place centrale (château ou lieu de culte), avec un marché et des fortifications.

Aujourd’hui, tous les villages ont sensiblement la même structure que les villes. Il est donc quelque peu difficile de cerner précisément ce qui définit une ville. D’autant plus que d’un pays à l’autre ou d’une région à l’autre, les critères varient: superficie, nombre d’habitants, densité de population, constructions, économie, etc.

Une chose est sûre: la ville doit absolument être dotée de certaines structures: réseau routier, des bâtiments construits selon des normes (résidentiels, commerciaux et industriels), marchés d’alimentation, commerces, établissements d’enseignement, établissements de santé, etc. Pour se développer adéquatement, une ville se construit lentement au cours de plusieurs années d’évolution et d’agrandissements.

Les villes offrent généralement des services en plus grande quantité que dans les milieux ruraux :

- accès plus facile aux nouvelles technologies et aux progrès;

- plus grande offre de culture et de productions artistiques (musées, théâtre, opéras, galeries d’art, journaux, maison d’édition, cinémas, etc.);

- développement économique plus important;

- plus d’emplois dans les secteurs tertiaires;

- adaptation plus rapide aux changements sociaux;

- meilleure structure et plus de soutien à l’alphabétisation.

La densité de population élevée justifie cette plus grande offre de services. Comme plus de gens profitent des structures, celles-ci coûtent moins cher (moins de distance à parcourir) et desservent une plus grande partie de la population. En fait, pour le même coût, le même service dessert plus de gens en ville.

Parmi les éléments essentiels des villes, l’administration doit prévoir: le réseau routier, le réseau ferroviaire, le transport en commun, l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, l’approvisionnement en électricité et en gaz, des établissements scolaires, des établissements liés à la santé et un système de gestion des déchets (incluant les matières recyclables et compostables).

Les dirigeants doivent non seulement penser à offrir ces services, mais ils doivent également en planifier le développement, mettre sur pied et construire la structure et les bâtiments nécessaires en plus d'assurer un entretien convenable des différentes infrasctructures. Tous les services offerts en ville contribuent à y attirer de plus en plus d’habitants. Le principal défi de l’administration urbaine consiste justement à tenir compte de toutes les facettes de la vie en ville.

L’organisation politique des villes doit être suffisamment complexe pour que les services à la population soient offerts convenablement et qu’ils se développement parallèlement à la croissance de la ville.

Au Québec, les villes sont administrées par un maire élu. Ce dernier est assisté par divers groupes de conseillers responsables de gérer une partie de la ville ou un domaine particulier. Cette administration forme le gouvernement municipal qui s’assure de gérer adéquatement les ressources de la ville. Pour amasser son budget, les villes imposent des taxes qu'elles investissent ensuite dans les rues, le transport en commun, les parcs, les musées, les bibliothèques, les piscines, etc. Toutes les instances qui prennent les décisions municipales travaillent à l’hôtel de ville.

L’hôtel de ville de Montréal

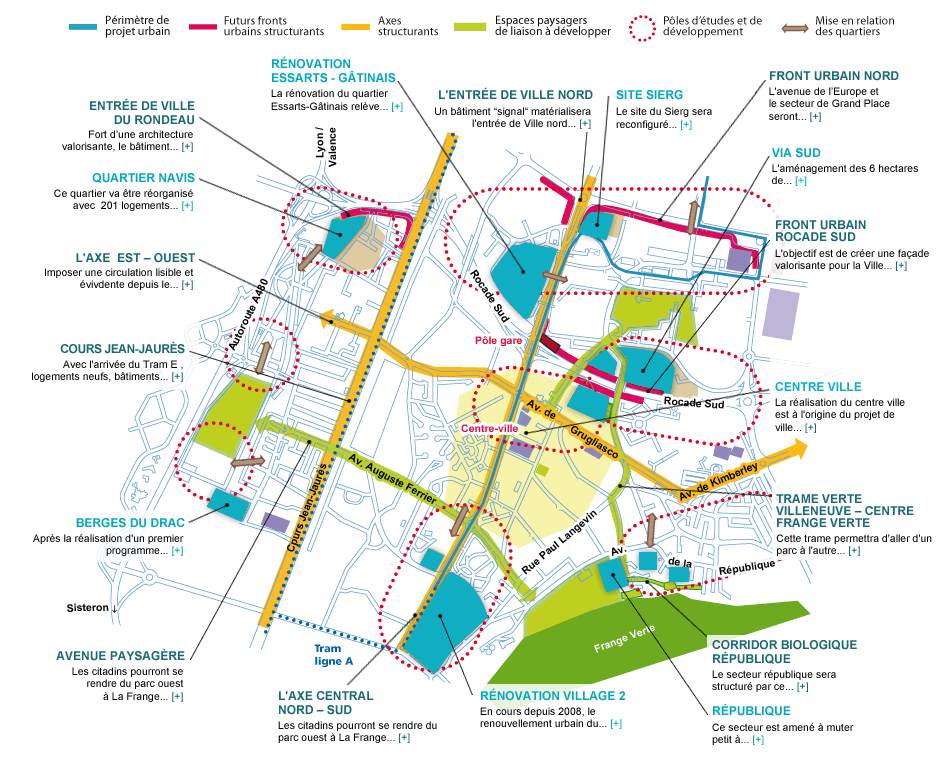

De plus, les villes se dotent souvent d’un plan d’urbanisme visant à préciser les modalités selon lesquelles les quartiers seront aménagés (rues, postes de police, casernes de pompiers, hôpitaux, écoles, parcs, zonages commerciaux, industriels et résidentiels). Les plans d’urbanisme incluent également le développement du transport en commun, la gestion des déchets, les collectes sélectives, le traitement des eaux usées, les égouts, les réseaux de distribution d’électricité, etc.

Plan d’urbanisme de la ville d'Échirolles en France

Toute cette planification sert à rendre la vie en ville plus simple et surtout à rendre le développement urbain cohérent et structuré. Les urbanistes travaillent aussi à rendre tous les services accessibles à l’ensemble de la population et ce, à distance de marche. Bref, pour que le fonctionnement de la ville soit harmonieux, il faut qu’il y ait:

- une bonne planification des services;

- des infrastructures efficaces et convenant aux besoins réels (ni trop grandes ou trop coûteuses, ni trop petites ou insuffisantes);

- des services bien organisés répondant aux besoins.

De plus, pour que le tout fonctionne bien à long terme, les dirigeants doivent songer à entretenir régulièrement leurs structures et à réévaluer leur offre de service en fonction de l’évolution de la ville et des besoins de la communauté.

Pour tous les services, l’administration peut également choisir entre une gestion publique ou encore confier la gestion à une entreprise privée. Dans certains cas, les villes optent aussi pour un partenariat entre le privé et le public: les infrastructures appartiennent à la ville et sont financées par le budget municipal, mais la gestion du service est confiée à une entreprise qui doit assurer le niveau de service exigé par l’administration à défaut de quoi elle perdrait son contrat.

En plus de devoir faciliter la vie de ses citoyens, le développement urbain doit également tenir compte de la croissance économique. En effet, même si les citoyens ont accès à tous les services, ils doivent également être en mesure d'y occuper un emploi. C’est pourquoi la croissance économique est importante. Ainsi, les villes doivent attirer ce qui produit la richesse: industries, commerces, sièges sociaux, bureaux administratifs, etc. Ces éléments vont contribuer à la prospérité économique, attirer plus de citoyens et participer au financement de la ville.

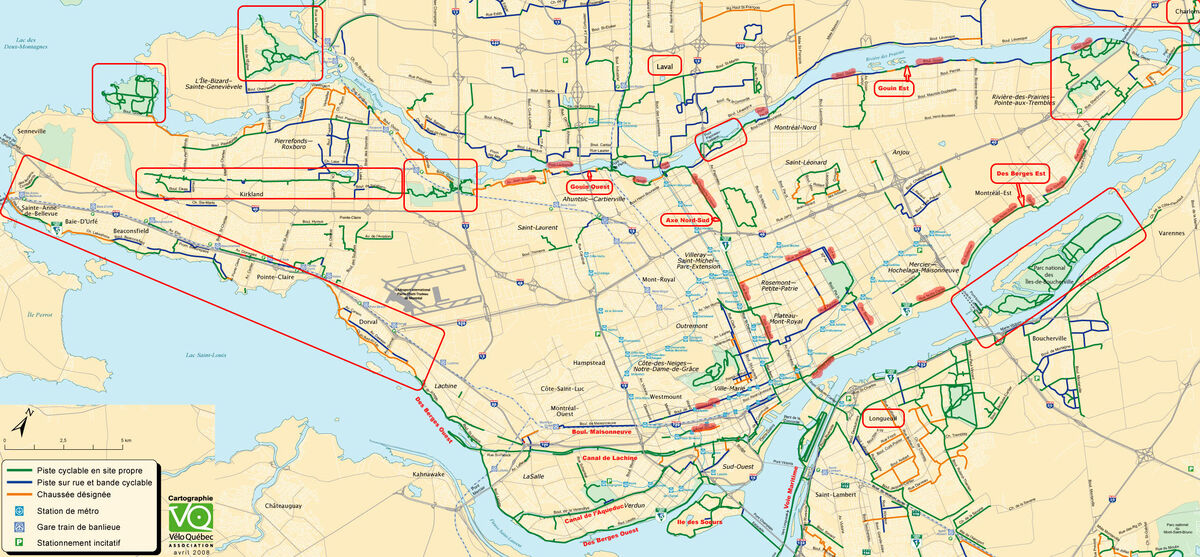

Au cours des dernières années, les préoccupations environnementales ont amené une émergence de courants visant à développer des nouvelles structures plus écologiques et moins énergivores. Plusieurs de ces initiatives impliquent de diminuer l’espace alloué à la voiture pour augmenter celui alloué aux piétons, cyclistes ainsi qu’au transport en commun.

Le réseau de pistes cyclables de la ville de Montréal

D’ailleurs, en ce qui a trait au transport en commun, plusieurs initiatives ont été prises pour varier les modes de transport offerts: renouveau du tramway, métro, voies réservées aux autobus et au covoiturage, autopartage, etc. Exemple de diminution de la place accordée à la voiture : ancien grand boulevard modifié afin de constituer une voie de tramway et une voie réservée aux autobus ainsi que la piétonisation de la partie centrale de la rue (à Bordeaux) :

Le tramway à Bordeaux

Une rue piétonnière à Bordeaux

Les technologies plus écologiques visent également à mettre en place des structures énergiques comme les panneaux d’énergie solaire ou encore des éléments pour augmenter la végétation en ville: parcs, espaces sans voiture, toits verts, etc. Les nouveaux plans d’urbanisme vont devoir tenir compte de ces réalités.

Toiture végétale qui contribue à rafraîchir et purifier l’air de la ville (Chicago, États-Unis)

D’ailleurs, au Québec, un organisme est dédié aux mesures liées au développement durable des villes et des campagnes. Vivre en ville s’inspire ainsi des expériences vécues à travers le monde pour proposer des pistes envisageables pour rendre la ville plus agréable et moins polluée.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Problèmes sanitaires liés à la gestion de l’eau et des déchetsDans certaines villes, surtout celles situées dans les pays en développement, la mise en place d’infrastructures et l’offre de services peuvent être insuffisantes. Répondre aux besoins essentiels des citoyens s’avère alors une situation problématique. Les difficultés reliées à l'approvisionnement en eau et à la gestion des déchets peuvent nuire à la santé publique et favoriser la propagation d’infections et de maladies graves. Certaines villes, comme <a href="/fr/eleves/bv/geographie/mexico-territoire-urbain-g1008">Mexico</a> et <a href="/fr/eleves/bv/geographie/sydney-territoire-urbain-g1010">Sydney</a>, éprouvent de grandes difficultés à dénicher suffisamment de sources d’eau potable alors que d’autres ont plus de difficultés à gérer les eaux usées et les déchets, comme <a href="/fr/eleves/bv/geographie/manille-et-les-risques-naturels-g1014">Manille</a>.<br>

<br>

Plus les villes sont grandes et prospères, plus la production de déchets sera grande et moins le réflexe de réutiliser et de recycler se développera facilement. C’est pourquoi les villes actuelles doivent trouver des solutions pour mieux gérer la collecte de déchets, réduire la production des ordures à la source et surtout, trier convenablement les déchets.</p>

</body></html>

Des compartiments différents permettent de trier les déchets

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Le lieu vers lequel les déchets sont envoyés est également un choix important. S’il est trop près des habitants ou s’il est surchargé, les risques pour la santé des habitants sont plus élevés. D’un autre côté, plus le site d’enfouissement est éloigné, plus le transport de déchets aura un coût élevé. Les pays en développement se voient également confrontés à un manque de logements et de structures d’accueil. Plusieurs citoyens s’entassent donc dans les <a href="/fr/eleves/bv/geographie/definitions-reliees-au-territoire-urbain-g1001#metropole-megapole-bidonville">bidonvilles</a> et les taudis, lieux où les conditions hygiéniques présentent de grands risques pour la santé.</p>

</body></html>

Un bidonville, Manille

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Dans les pays riches, les enjeux sont différents, mais tout aussi importants. Plusieurs grandes villes d’Occident éprouvent également d’énormes difficultés à s’approvisionner en eau. C’est le cas de <a href="/fr/eleves/bv/geographie/new-york-territoire-urbain-g1009">New York</a>. Par ailleurs, plusieurs métropoles doivent également gérer de graves problèmes de pollution dont <a href="/fr/eleves/bv/geographie/le-territoire-agricole-du-japon-g1048">Tokyo</a> et <a href="/fr/eleves/bv/geographie/beijing-pekin-ville-patrimoniale-g1023">Beijing</a>.</p>

<p>Le développement des moyens de transport en commun, comme les trains de banlieue et les autobus express, ont de leur côté causé en partie <a href="/fr/eleves/bv/geographie/definitions-reliees-au-territoire-urbain-g1001#etalementurbain">l’étalement urbain</a>. Les <a href="/fr/eleves/bv/geographie/definitions-reliees-au-territoire-urbain-g1001#ville-et-banlieue">banlieues</a>, moins densément peuplées, rendent les services offerts moins rentables et éloignent les gens de leur lieu de travail. Parmi les autres problématiques vécues dans les villes, on retrouve aussi les pénuries de logement, les problèmes de drogue, de violence, le taux de chômage, la qualité de l’air, la surconsommation et le transport.</p>

<p> </p>

</body></html>

Tous les problèmes vécus par les villes devront être gérés adéquatement puisque rien n’indique que les gens vont quitter massivement les villes. Toutes les villes doivent donc trouver des solutions adéquates pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

Dans cette optique, plusieurs villes mettent sur pied des groupes de citadins qui participent à l’amélioration de leur quartier. Vivant quotidiennement dans ces quartiers, les gens qui forment ces groupes sont les mieux placés pour connaître les besoins de leur milieu et profiteront eux-mêmes de ces changements.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Dès sa fondation en <span class="text-highlight--primary">1608</span>, la ville de Québec était surtout dédiée à la traite de fourrures. Pendant ses premières années d’existence, le taux de croissance de la population était par conséquent très bas. En <span class="text-highlight--primary">1627</span>, on dénombrait seulement 72 habitants à Québec. Les mesures prises par <span class="text-highlight--tertiary">Louis XIV</span> ont permis d'améliorer la situation: nomination d'un intendant, envoi de colons, etc. La population de Québec a ainsi augmenté à 2 000 habitants en <span class="text-highlight--primary">1663</span>, avant de passer à 4 500 en <span class="text-highlight--primary">1670</span>. Lors de la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-vie-dans-la-province-de-quebec-1760-1791-h1156">Conquête</a>, la ville abritait 7 000 habitants.</p>

</body></html>

Dès le début du régime britannique, Québec prit une nouvelle vocation commerciale. La construction de navires et les activités portuaires étaient en hausse. Ces nouvelles activités attiraient encore plus de citadins, faisant passer le nombre d’habitant de 10 000 en 1800 à 60 000 en 1861.

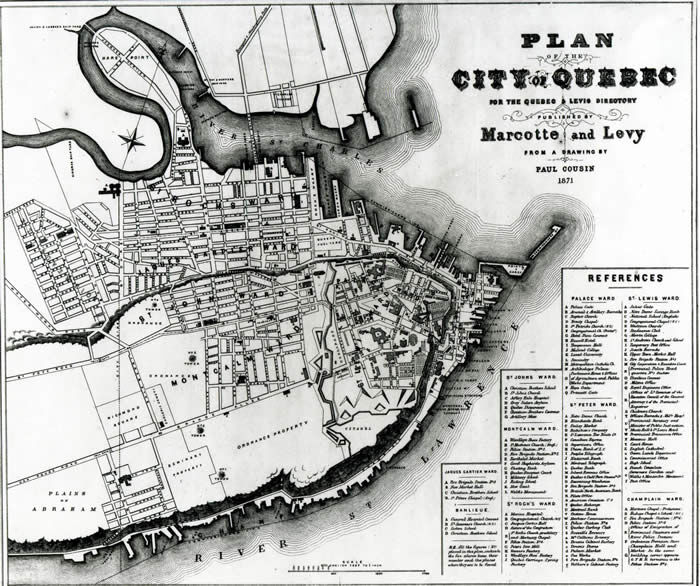

Plan de Québec en 1871

Cette hausse rapide du nombre d’habitants à Québec a obligé les dirigeants à mettre en place de nombreux services comme un meilleur service d’aqueduc, des égouts, le prolongement de certaines rues et la création de nouvelles artères, la construction d’escaliers, de trottoirs, la mise en place d’un système d’éclairage nocturne des rues, la création de services de police et de pompiers.

Au début de la révolution industrielle, plusieurs manufactures de chaussures et de vêtements se sont installées à Québec. Les marchandises produites étaient alors uniquement destinées au marché local. La construction du chemin de fer desservant la rive nord dès 1879 et la modernisation du port firent en sorte qu’à la fin du 19e siècle, la ville de Québec attirait de plus en plus d’industries.

Le port de Québec, au 19e siècle

Cette augmentation du nombre d’industries a eu un grand impact sur la démographie puisque le nombre de citadins ne cessait de s’accroître. En 1901, 69 000 habitants vivaient à Québec. Plusieurs nouveaux quartiers se développaient en périphérie, alors que les vieux quartiers étaient encore plus densément peuplés. En 1931, la population de Québec atteignait les 130 600 habitants.

Cette période a également marqué une importante francisation de la population alors que la ville avait repris son statut de capitale provinciale. Peu à peu, Québec devenait une ville culturelle et touristique importante, en plus de constituer un centre religieux tout aussi important. Tous les services et les commerces de la région étaient concentrés dans la capitale.

C’est à cette époque que la ville a mis sur pied de nouvelles institutions telles que l’hôtel de ville, le château Frontenac, l’édifice Price, les plaines d’Abraham et le parc Victoria.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Pendant la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/les-crises-economiques-et-les-periodes-de-croiss-h1120">crise économique</a> des années <span class="text-highlight--primary">1930</span>, la présence d’industries dans la ville a considérablement chuté. Heureusement, pendant ce temps, les commerces et les services offerts ont continué de se développer. Pendant la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-deuxieme-guerre-mondiale-h1099">Deuxième Guerre mondiale</a> et les années qui ont suivi (entre <span class="text-highlight--primary">1939 </span>et <span class="text-highlight--primary">1954</span>), 500 entreprises commerciales se sont installées à Québec. À cette époque, la moitié de la main d’oeuvre travaillait alors dans le domaine tertiaire alors que la proportion qui travaillait en manufacture constituait le quart de la population active.</p>

</body></html>