Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

La ville de Tombouctou est située au Mali juste au sud du Sahara sur une boucle effectuée par le fleuve Niger. Cet emplacement fait de cette ville le point de jonction entre le désert du Sahara et le fleuve, entre une zone désertique et une région fertile. C’est pourquoi Tombouctou a, dès les débuts de son histoire, été le point de rassemblement des peuples nomades du désert et des peuples sédentaires du fleuve Niger.

Situation géographique de Tombouctou

Afin de faciliter les échanges commerciaux, plusieurs canaux relient aussi la ville de Tombouctou au port fluvial de Kabara. L’activité commerciale dans la région de Tombouctou a toujours été forte et prospère. Plusieurs centaines de caravanes et de chameaux y passaient chaque année.

Le port de Kabara aujourd’hui

Anciennement surnommée Tombut, Tombouctou a été fondée à la fin du 11e siècle par les Touareg. À cette époque, cette ville naissante servait plutôt de campement près des rives du Niger puisque sa fonction était de faciliter le commerce transaharien. Dès le 12e siècle, peu de temps après sa fondation, Tombouctou était déjà le point central de tous les caravaniers de l’Afrique du Nord, du Sahara et des oasis de la région. La prospérité de Tombouctou s’appuyait surtout sur le commerce du sel, des étoffes et de l’or. La prospérité naissante de la ville commençait déjà à attirer l’élite et les érudits. Tombouctou devenait peu à peu le coeur de la vie intellectuelle, en partie grâce à la construction d’une première mosquée.

Dès la première moitié du 15e siècle, plusieurs manuscrits étaient importés et recopiés pour garnir les bibliothèques des érudits. Ces mêmes érudits rédigeaient également des ouvrages pour enseigner ce qu’ils connaissaient. Ils écrivaient ainsi des ouvrages de droit, d’études coraniques, de traditions, de théologie et de langue arabe.

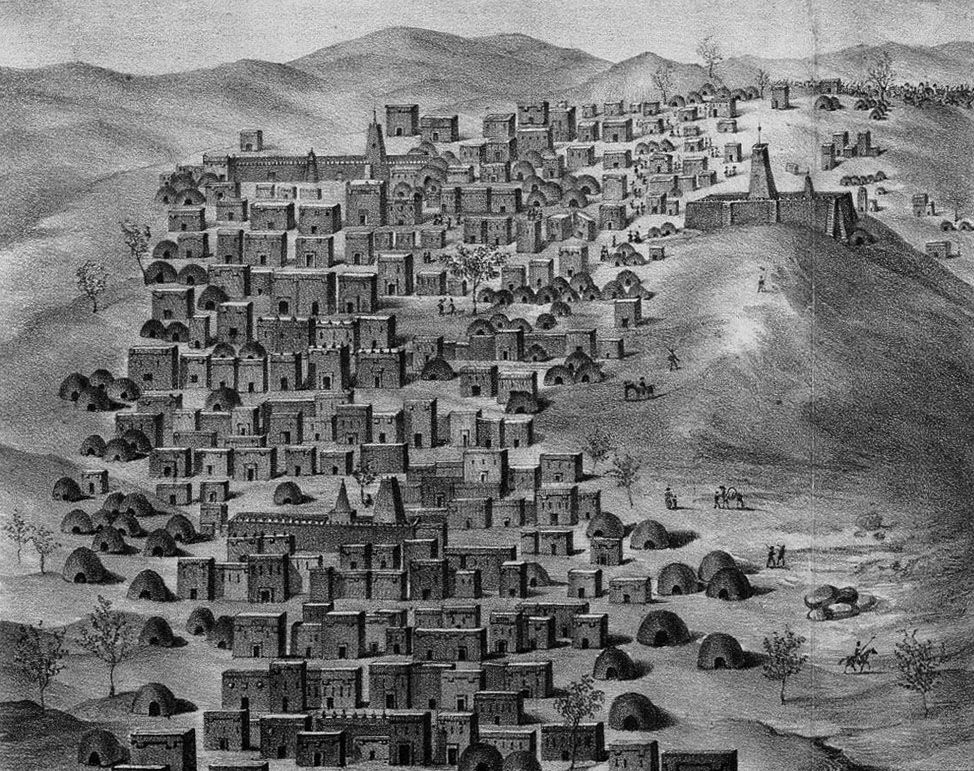

Tombouctou au Moyen Âge, vers le 11e siècle

Peu à peu, Tombouctou s’imposait comme métropole culturelle et religieuse. Près de 180 écoles étaient alors réparties dans la ville. Les jeunes fréquentaient ces écoles avant de choisir un professeur privé avec lequel ils poursuivaient leurs apprentissages (comme apprendre le Coran, lire, écrire, traduire, etc.) liés à différents domaines : la théologie, l'astronomie, le droit, etc.

C'est en 1468 que Tombouctou a atteint son apogée commercial, culturel, religieux et intellectuel. C’est pendant cette période que le style architectural typique de Tombouctou s’est imposé : murs massifs à la base qui s’effilent vers le haut, peu d’ouvertures, fenêtres aux étages seulement. Au 15e siècle, le rayonnement international était aussi attribuable à l’université de Sankoré. À l’époque, la ville abritait 100 000 habitants et comptait environ 25 000 étudiants.

L’université de Sankoré

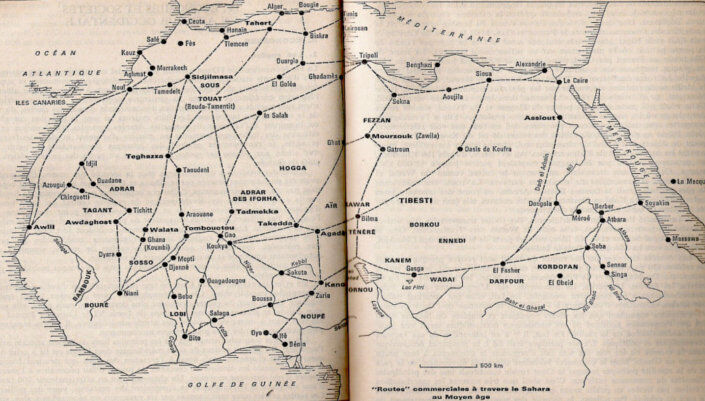

Les activités commerciales atteignirent également leur sommet grâce aux nombreux échanges qui s’effectuaient à Tombouctou. En effet, ces échanges commerciaux impliquaient des marchandises provenant de partout : désert, savane, forêt, nord de l’Afrique, sud de l’Afrique, Europe, etc.

Du Maghreb et du Sahara, les caravaniers rapportaient du sel, des épices, de la soie, du cuivre et de l’étain. Des régions du sud arrivaient les noix de kola, l’or, l’ivoire, les plumes d’autruche et les esclaves. Les artisans collaboraient eux aussi à la prospérité de leur ville en fabriquant des objets de valeur tels que des colliers, des armes, des harnais et des objets en or et en argent, sans oublier les nombreux manuscrits qui faisaient la réputation de Tombouctou.

Avec ses trois grandes mosquées, Tombouctou était le centre de la propagation de l’islam en Afrique. Tous les voyageurs de l’époque entendaient parler de cette grande capitale. Léon l’Africain a d’ailleurs visité Tombouctou au 16e siècle. Comme la ville était interdite aux chrétiens, peu d’Occidentaux avaient réussi à y entrer. Le premier témoignage fut rapporté en 1828 par René Caillié qui avait réussi à y entrer en se faisant passer pour un voyageur afghan.

Tombouctou, vu par René Caillé

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Après quelques séries de difficultés vécues au <span class="text-highlight--primary">17</span><sup class="text-highlight--primary"><span style="font-size:x-small;">e</span></sup> et au <span class="text-highlight--primary">18</span><sup class="text-highlight--primary"><span style="font-size:x-small;">e</span></sup><span class="text-highlight--primary"> siècles</span>, <strong>Tombouctou </strong>a connu une renaissance intellectuelle au <span class="text-highlight--primary">19</span><sup class="text-highlight--primary"><span style="font-size:x-small;">e</span></sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span>. La tradition d’édifier de grandes bibliothèques ne s’était pas perdue et s’est poursuivie jusqu’au <span class="text-highlight--primary">20</span><sup class="text-highlight--primary"><span style="font-size:x-small;">e</span></sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span>. La population actuelle est diversifiée : Arabes d’origine marocaine, <a href="/fr/eleves/bv/geographie/l-agriculture-au-sahel-g1050#touaregs">Touaregs</a>, Mandingues, <a href="/fr/eleves/bv/geographie/l-agriculture-au-sahel-g1050#peuls">Peuls</a>. Tombouctou est également surnommée la ville des 333 saints ou encore la perle du désert. Malheureusement, le patrimoine historique et architectural de Tombouctou est actuellement <a href="/fr/eleves/bv/geographie/l-agriculture-au-sahel-g1050#desertification">menacé par l’avancée du désert</a>.</p>

</body></html>

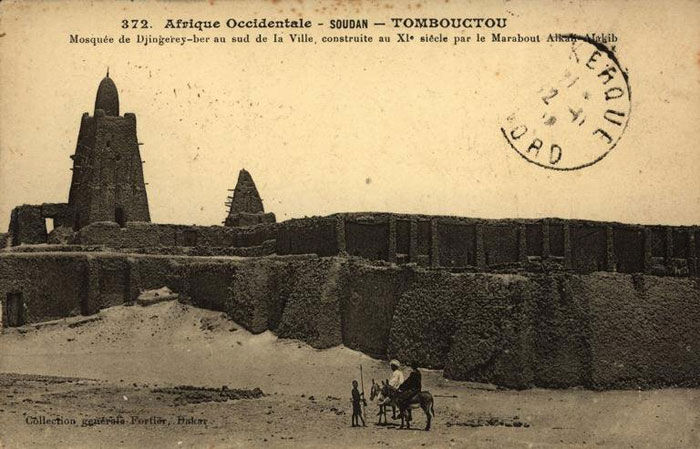

La mosquée Djingareiber, patrimoine de Tombouctou

Au 13e siècle, l’Empire du Mali, ou l’Empire mandingue, fut fondé par Soundjata Keita. L’autorité de ce souverain s’étalait du Ghana jusqu’à l’océan du côté occidental de l’Afrique. Les petits royaumes de l’empire étaient dirigés par des chefs qui assuraient la chasse, la capture et la revente d’esclaves.

Tous ces chefs avaient signé une charte selon laquelle l’esclavage de traite était interdit. La charte donnait aussi le droit à tous les hommes de pratiquer une activité économique de leur choix. Peu à peu, la société de l’Empire du Mali s’est tournée vers le travail de la terre, le commerce et la guerre.

Entre 1235 et 1255, l’Empire du Mali s’est lancé à la conquête de nouveaux territoires. Les divers successeurs au pouvoir ont continué d’agrandir l’empire. L’Empire du Mali a atteint son apogée pendant le règne de Kanku Musa entre 1307 et 1332. Après avoir effectué un pèlerinage à La Mecque, Kanku Musa a ramené plusieurs savants qui ont répandu l’islam à Tombouctou et dans tout l’empire. C’est à cette époque qu'il a commandé la construction de la première mosquée de Tombouctou.

Kanku Musa

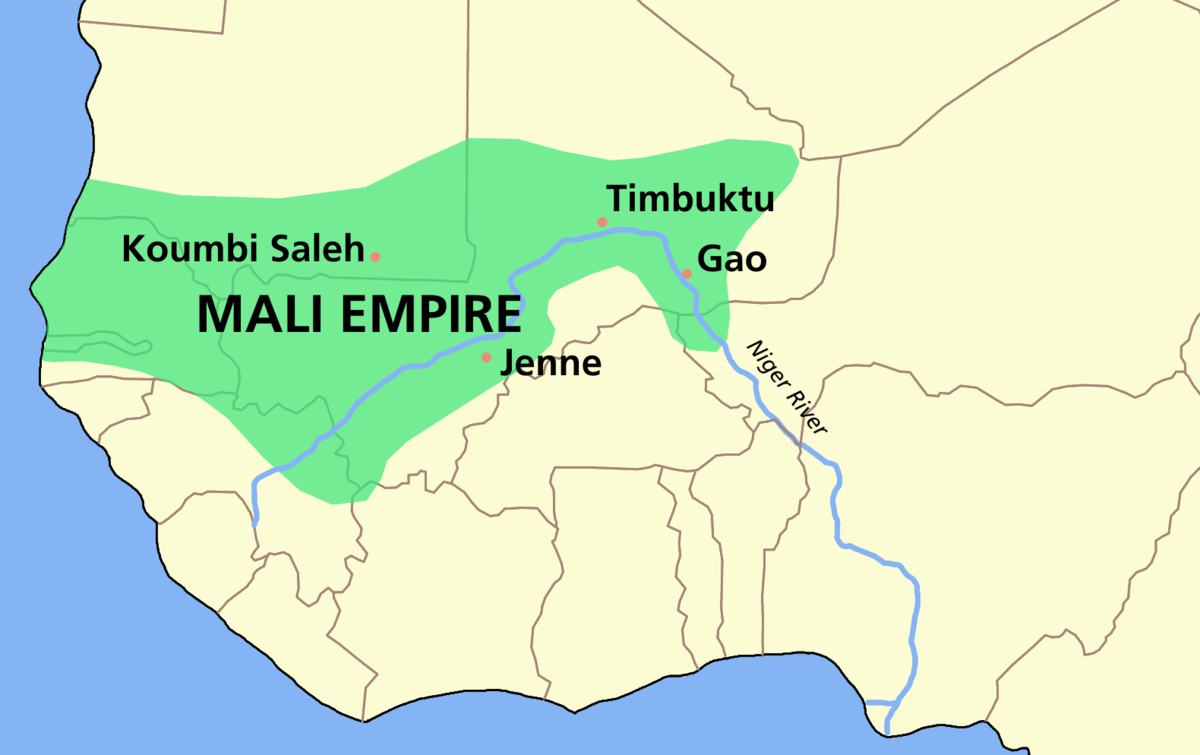

Pendant le règne de Kanku Musa, le territoire de l’Empire du Mali couvrait une vaste zone entre l’océan Atlantique, Takedda, la zone forestière, les zones salines et le Sahara. Tout ce territoire, couvrant plus d’un million de kilomètres carrés à son apogée, a fortement contribué à la richesse de l’empire grâce aux sources de richesse que furent les mines d’or et de sel.

Le territoire de l’Empire du Mali

La province principale était Mandé (d’où le nom de Mandingue), là où il y avait une ville importante du nom de Nyani. Cette ville possédait un quartier économique, un quartier royal fortifié, un village central et de nombreux villages périphériques.

La prospérité de l’Empire du Mali fut forte grâce à la variété des activités économiques : agriculture, élevage, exploitation minière, artisanat et commerce. L’agriculture a profité des terres fertiles bien irriguées par le fleuve Niger. Les cultures étaient variées et sélectionnées en fonction du type de sol : mil, riz, fonio, coton. Se joignaient aux produits agricoles les produits de l’élevage, de la cueillette, de la pêche et de la chasse.

L’élevage variait selon les régions. Au Sahel et au Sahara, les gens élevaient des chameaux pour le transport des marchandises. Partout dans l’empire, on élevait également des bovins, des ovins et des caprins. L'élevage des chevaux était réservé aux nobles seulement : c’était une activité de prestige qui servait à la cavalerie pour l’expansion et la défense du territoire.

Les exploitations minières furent la source de la réputation de richesse de l’Empire du Mali et de sa capitale, Tombouctou. Les principales ressources minières étaient le sel et l’or qui étaient alors utilisés comme monnaie. L’empire possédait aussi quelques mines de cuivre. Toutes ces mines étaient fortement surveillées. Les employés qui y travaillaient étaient des hommes libres ou des esclaves.

Les artisans étaient regroupés selon leur spécialité. Non nobles, les groupes d’artisans représentaient les forgerons, les potiers, les bijoutiers, les cordonniers, etc. Les artisans travaillaient aussi le cuir, le bois et la céramique.

Source importante de prospérité, le commerce dans l’Empire du Mali était florissant tant à l’intérieur de l’empire que dans l’importation et l’exportation.

Le commerce intérieur assurait la répartition des produits de l’agriculture, de la cueillette, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat. Le poisson fumé et les tissus étaient des marchandises importantes du commerce intérieur. Les routes sécuritaires assuraient la libre circulation des produits, tant dans l’axe nord-sud que dans l’axe est-ouest. La principale voie commerciale restait quand même le fleuve Niger. La sécurité des routes était assurée par une armée bien organisée tandis que le transport était encadré par des groupes spécialisés.

Les commerçants exportaient leurs marchandises vers le bassin de la Méditerranée. Ils y exportaient l’ivoire, les plumes d’autruche, la noix de cola, les cotonnades, les esclaves et les produits artisanaux. Du Nord, l’Empire du Mali importait du sel, des produits manufacturés (étoffes, bijoux, armes, armures, cuivre, céramique, livres) et des produits de luxe pour la clientèle aisée.

Les routes commerciales de l’Afrique au Moyen Âge

Très hiérarchisée, la société de l’Empire du Mali divisait les classes sociales en fonction de leur rôle et de leur importance. Au sommet de la hiérarchie se trouvaient les horons (les nobles). Ils étaient suivis des maîtres de la parole et des artisans eux-mêmes divisés en sous-groupes : forgerons, cottoniers. Au bas de la pyramide sociale se trouvaient les esclaves et les serfs.

Le pouvoir était assuré par l’empereur et ses ministres. Ces derniers étaient assistés par des gouverneurs qui géraient une partie du territoire. Le pouvoir religieux était incontestable. On attribuait des qualités magiques à l’empereur. Ce dernier était associé à tous les grands cultes religieux de l’empire et était responsable de la sérénité du royaume.

Le pouvoir politique était laïc. Toutes les religions se côtoyaient. D’ailleurs, la présence de plusieurs religions a occasionné la mise en place d’un système judiciaire double en fonction de la religion. L’armée était aussi divisée en deux corps : un corps au nord de l’empire et un autre au sud. Tous deux possédaient une section d’infanterie et une cavalerie. Tous les guerriers étaient formés physiquement et moralement par des sociétés d’initiation ou par des associations de chasseurs.

Après la mort de Kanku Musa, l’Empire du Mali a vécu des périodes d’instabilité politique : insubordination, problèmes de succession, vol du trésor impérial, révoltes, etc. Au même moment, les menaces externes planaient de plus en plus fortement sur l’Empire mandingue. Peu à peu, le territoire de l’Empire du Mali se rétrécit. Après les conquêtes des Mossis (1333) et des Touaregs (1430), l’Empire Songhaï a pris possession du territoire.

Le royaume Songhaï fut fondé vers la fin du 6e siècle. La capitale, Kukya, devint la ville de Gao en 1010.

Le royaume s’est enrichi grâce au passage des caravanes, jouissant des mêmes avantages géographiques que l’Empire du Mali. La croissance du royaume fut considérablement ralentie par la prospérité grandissante de l’Empire du Mali. En effet, le royaume Songhaï fut assujetti aux Mandingues au début du 14e siècle.

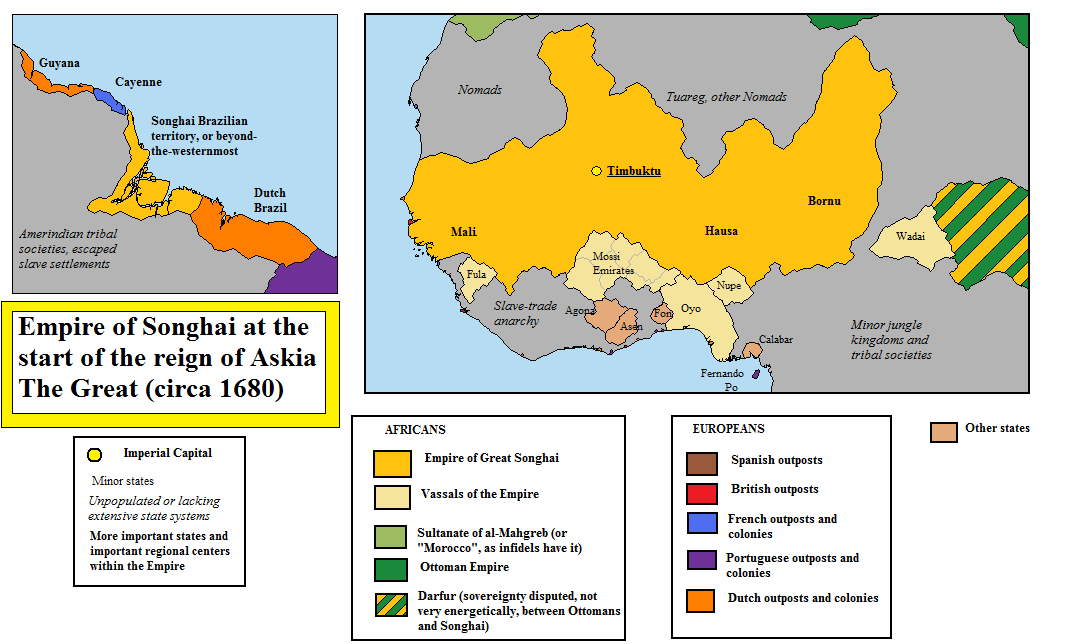

L’indépendance des Songhaïs fut acquise en 1375 par la dynastie des Sonni. Le dirigeant Ali Ber, guerrier, engagea une vaste conquête territoriale. Ali Ber n’était pourtant pas favorable aux activités des commerçants et des érudits de Tombouctou. C’est pourquoi la dynastie fut détrônée par la famille Askia qui prit le contrôle. C’est pendant le règne de Mohammed Askia, entre 1493 et 1529, que l’Empire Songhaï atteint son apogée.

En 1492, l’Empire Songhaï a pris le contrôle de la ville de Tombouctou, s'assurant ainsi la mainmise sur les principales sources de richesses de la région. Les Songhaïs contrôlaient désormais toutes les routes commerciales. Peu de temps après, Mohammed Askia accédait au trône et étendait son pouvoir.

Mohammed Askia

Mohammed Askia a étendu son pouvoir principalement en créant un système d’impôts, une armée de métiers ainsi qu’une marine de guerre. Les Askias appuyaient leur pouvoir sur l’islam. La prospérité de l’empire dépendait des routes commerciales transahariennes, de l’or et du sel de Tombouctou.

Carte de l’Empire Songhaï à son apogée

Après la mort de Mohammed Askia, il y eut d’énormes problèmes de succession qui ont mené à des luttes intestines. Ces luttes avaient considérablement affaibli l’empire lorsqu’il fut pris d’assaut par les troupes marocaines. C’est en 1591 que les envahisseurs marocains ont pris le contrôle de Tombouctou et de Gao. La prise de ces deux villes, symboles de richesse et de prospérité, marqua la chute et la fin de l’Empire Songhaï.