Les relations trophiques font référence aux relations alimentaires entre les vivants d'un même écosystème.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Dans tout <a href="/fr/eleves/bv/sciences/la-dynamique-des-ecosystemes-s1193">écosystème</a>, on distingue 3 niveaux trophiques, aussi appelés niveaux alimentaires : les <a href="#le-niveau-trophique-des-producteurs">producteurs</a>, les <a href="#le-niveau-trophique-des-consommateurs">consommateurs</a> et les <a href="#le-niveau-trophique-des-decomposeurs">décomposeurs</a>.</p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Ce niveau est représenté par les végétaux, les algues et le phytoplancton. Ils sont le premier maillon de la majorité des <a href="/fr/eleves/bv/sciences/les-chaines-alimentaires-les-pyramides-alimentai-s1195">chaînes alimentaires</a> qui existent sur la planète. Ils captent la lumière du Soleil et, grâce à la photosynthèse, utilisent cette énergie rayonnante afin de transformer la matière inorganique (eau, sels minéraux et dioxyde de carbone) en matière organique.<br>

<br>

Tous les producteurs sont capable de fabriquer eux-mêmes la nourriture dont ils ont besoin pour vivre. Pour cette raison, on les qualifie d’<strong>autotrophes </strong>(du grec <em>auto</em> qui signifie seul et <em>trophos</em>, nutrition). Les autres niveaux trophiques sont plutôt qualifiés d'<strong>hétérotrophes </strong>puisqu'ils ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes leur nourriture; ils se nourrissent de matière organique déjà existante. </p>

</body></html>

Ce niveau est représenté par tous les organismes vivants qui se nourrissent d'autres organismes vivants pour survivre. On distingue plusieurs niveaux de consommateurs, qui peuvent aller jusqu'à trois ou quatre dans certains écosystèmes.

Les herbivores, organismes qui se nourrissent de végétaux, donc des producteurs, sont des consommateurs de premier ordre ou des consommateurs primaires.

Le lapin est un exemple de consommateur primaire.

Les animaux qui se nourrissent d’animaux herbivores sont des consommateurs de deuxième ordre ou des consommateurs secondaires. On les appelle aussi carnivores de premier ordre.

Le lynx, dont l'une des proies est le lièvre, est un exemple de consommateur secondaire.

Les animaux qui se nourrissent d’animaux carnivores sont des consommateurs de troisième ordre ou des consommateurs tertiaires. On les appelle aussi carnivores de deuxième ordre.

Le loup, dont l'une des proies est le lynx, est un exemple de consommateur tertiaire.

Certains consommateurs se nourrissent à la fois de végétaux et d'animaux. Ce sont des animaux omnivores. Ceux-ci interagissent avec plusieurs niveaux trophiques à la fois.

Un ours peut, selon les circonstances, se nourrir de baies, de racines, d'insectes, de poissons et de petits mammifères. Il interagit donc avec des producteurs, des consommateurs primaires et des consommateurs secondaires.

Ce niveau est représenté par les organismes vivants qui puisent leur énergie de la décomposition de la matière organique morte (feuilles mortes, bois mort, cadavres d'animaux, etc.) ou des déchets organiques provenant des organismes vivants (excréments, restes d'aliments, etc.). Ils transforment la matière organique en matière inorganique qui est alors disponible pour les producteurs.

On distingue deux types de décomposeurs. D'abord, il y a les détritivores, comme la blatte et le ver de terre, qui se nourrissent uniquement de détritus. Ensuite, il y a les transformateurs, comme les champignons et les bactéries, qui transforment complètement la matière organique en matière inorganique.

Les vers de terre sont un exemple de décomposeurs.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

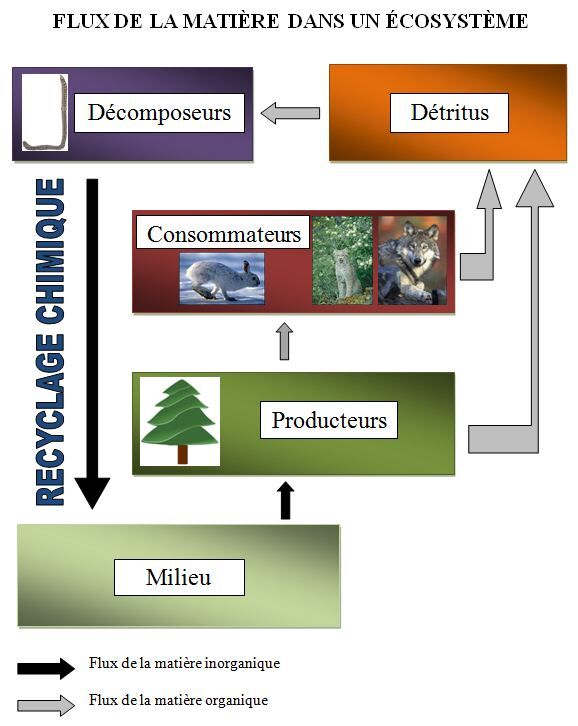

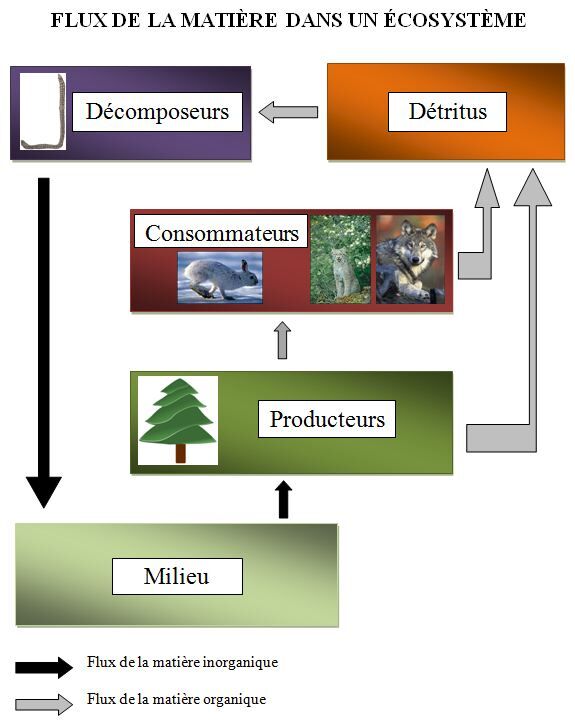

<html><body><p>Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ; telle est la loi de la <a href="/fr/eleves/bv/sciences/sciences-la-conservation-de-la-matiere-s1042">conservation de la masse </a>énoncée par Lavoisier. La matière dans un <a href="/fr/eleves/bv/sciences/la-dynamique-des-ecosystemes-s1193" title="/s1193.aspx">écosystème</a> suit aussi cette importante loi.</p>

<p>À titre d'exemple, le lièvre d’Amérique, herbivore, mange le feuillage du sapin baumier. La matière contenue dans ce feuillage est alors transférée au lièvre. Le lynx du Canada, carnivore primaire, absorbera aussi la matière lorsqu’il mangera le lièvre d’Amérique. Le loup, carnivore secondaire, absorbera lui aussi la matière lorsqu’il dévorera le lynx du Canada. Le loup produira des excréments à partir de cette matière. Ajoutons que les aiguilles du sapin baumier deviendront des débris en tombant au sol. Les vers de terre transformeront alors ces excréments et ces débris en <a href="/fr/eleves/bv/sciences/les-mineraux-s1333">éléments minéraux</a> qui pourront être absorbés de nouveau par le sapin baumier. La matière passe donc sans cesse d’un état à un autre. La matière est toujours en circulation dans un écosystème. </p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

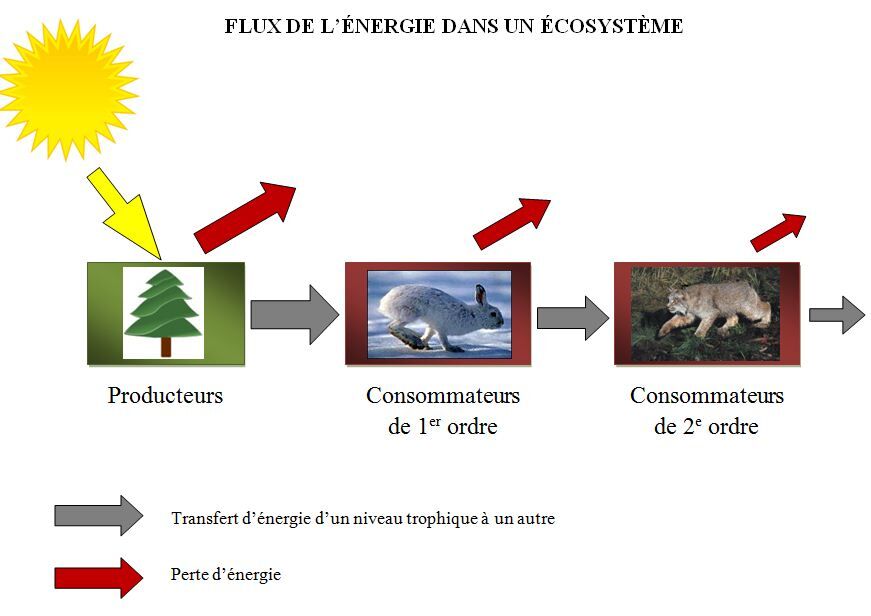

<html><body><p>L’énergie circule aussi dans un écosystème. La lumière du Soleil est la toute première source d’énergie. Ce sont les <a href="/fr/eleves/bv/sciences/les-chaines-alimentaires-les-pyramides-alimentai-s1195">organismes autotrophes</a> qui transforment l’énergie lumineuse du Soleil en énergie chimique par le biais de la photosynthèse. Les consommateurs peuvent alors profiter de cette énergie. Le lièvre d’Amérique emmagasine l’énergie produite par le sapin baumier lorsqu’il le consomme. Le lièvre perd une partie de cette énergie sous forme de déchets et sous forme de chaleur. Le lynx profite de l’énergie contenue dans le lièvre lorsqu’il le mange. À son tour, le lynx perd une partie de cette énergie sous forme de déchets et de chaleur. Le transfert d’énergie se poursuit ainsi de suite.</p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Il faut donc <strong>continuellement</strong> approvisionner un <a href="/fr/eleves/bv/sciences/la-dynamique-des-ecosystemes-s1193">écosystème</a> en énergie, car l’énergie d’un écosystème n’est pas recyclée. Il y a toujours une perte d’énergie d’un niveau trophique à un autre.</p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Les flux de matière et d'énergie sont souvent représentés par des schémas appelés <a href="/fr/eleves/bv/sciences/les-chaines-alimentaires-les-pyramides-alimentai-s1195">pyramides alimentaires</a> ou pyramides écologiques. </p>

</body></html>

Le recyclage chimique est le processus naturel de transformation de la matière organique en matière inorganique par les décomposeurs.

À chaque maillon de la chaîne alimentaire, il y a des déchets de matière inorganique qui s'accumulent dans le milieu. Les décomposeurs vont donc rendre disponibles les nutriments essentiels présents dans la matière organique afin que les producteurs puissent les utiliser. Le recyclage chimique est étroitement lié à plusieurs cycles biogéochimiques comme celui du carbone, de l'azote et du phosphore.