Tu as peut-être déjà connu des adultes dans ton entourage qui ont perdu leur emploi. Du jour au lendemain, ces personnes perdent souvent le seul revenu qui leur permettait de subvenir à leurs besoins de base : se loger, se nourrir, se vêtir, etc. Heureusement, le Canada s’est doté d’un programme d’assurance-emploi, longtemps appelé assurance-chômage. Celui-ci permet aux individus d’avoir un revenu d’appoint pendant un certain temps afin de combler leurs besoins essentiels pendant qu’ils cherchent activement du travail .

Toutes les personnes salariées cotisent à ce programme par le biais de retenues sur leur paie pour le programme d’assurance-emploi. Tu as peut-être même commencé à y contribuer si tu as un emploi. Voyons ce qu’est la réalité du chômage, ce que le gouvernement canadien offre comme programme, quels sont les critères qui font qu’on est admissible ou pas, et quelques exemples concrets de personnes qui vivent cette situation

D’après Statistiques Canada, 262 600 personnes étaient au chômage au Québec en juillet 2017. Devant une telle statistique, on peut se demander : comment définit-on le chômage? Quels en sont les différents types? Comment en calcule-t-on le taux?

Le chômage désigne une période pendant laquelle une personne est sans emploi, mais qu’elle est apte à travailler et cherche activement un emploi.

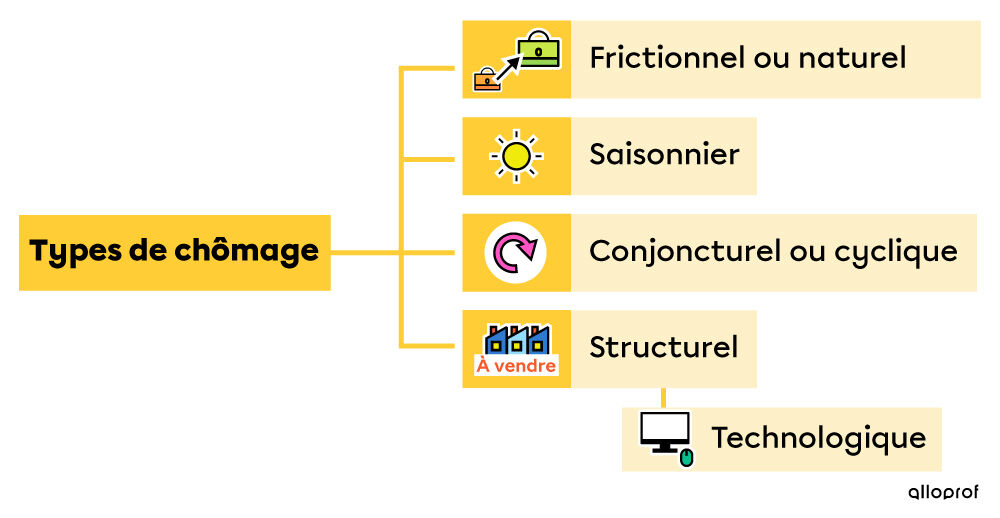

Il existe différents types de chômage : frictionnel, saisonnier, conjoncturel (ou cyclique), structurel et technologique.

Le chômage frictionnel résulte du départ volontaire d’une personne pour chercher un autre emploi (mieux rémunéré, plus proche de chez elle, etc.). Dans cette situation, la personne ne peut pas bénéficier du programme de prestations régulières d’assurance-emploi.

Le chômage saisonnier est lié à des secteurs de l’économie qui dépendent des saisons. C’est le cas du secteur touristique, par exemple, où les emplois diminuent à l’automne pour mieux reprendre au printemps. C’est également le cas du secteur de la pêche.

Le chômage conjoncturel ou cyclique est directement lié à l’économie. Lorsqu’elles vivent des difficultés économiques, certaines entreprises procèdent à des suppressions de postes. Ce peut être le cas d’une entreprise qui a vu ses ventes diminuer grandement et qui doit congédier temporairement certains membres de son personnel.

Le chômage structurel survient quand un type d’emploi n’est plus sollicité. Les personnes affectées par ce type de chômage doivent souvent réorienter leur carrière et travailler dans un autre domaine. C’est parfois l’occasion d’aller chercher une nouvelle formation dans un secteur plus actif. Par exemple, ce peut être le cas d’un travailleur en usine dont l’entreprise a fermé toutes ses opérations au pays. Les autres entreprises du genre ont, pour la plupart, aussi quitté la région. Il n’y a donc pas de possibilité de retrouver un emploi similaire. Cette personne peut profiter de cette occasion pour réorienter sa carrière.

Le chômage technologique survient lorsque le travail d'une personne est remplacé par la technologie. Par exemple, l’arrivée des guichets automatiques a réduit de beaucoup le nombre de caissières dans les banques. L’achat d’une nouvelle machine dans une usine pourrait aussi faire en sorte qu’un travail n’a plus à être accompli par un(e) employé(e). Ce type de chômage est considéré comme un sous-type du chômage structurel.

Tous ces types de chômage sont pris en compte dans le calcul du taux de chômage. Celui-ci varie selon les régions, les secteurs économiques, l’âge des chômeur(-se)s , etc. Il se calcule de la façon suivante :

|\dfrac{\text{Population au chômage}}{\text{Population active}}\times 100=\text{Taux de chômage}|

-

La population active est l’ensemble des personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) qui sont aptes à être sur le marché du travail, qu’elles travaillent ou non.

-

Une prestation est une allocation (montant d’argent) versée à une personne.

-

La prestation d’assurance-emploi est une somme d’argent versée à un individu qui a perdu son emploi.

Les prestations régulières d’assurance-emploi sont attribuées aux personnes qui ont perdu leur emploi sans en être responsables et qui sont en recherche d’emploi. Le chômage frictionnel ne permet donc pas de se qualifier pour ce genre de prestation. Les prestations régulières diffèrent de celles données aux personnes qui bénéficient de prestations de maladie et de compassion. Comme son nom l’indique, la prestation de maladie permet aux travailleur(-se)s malades de bénéficier d’un revenu, alors que la prestation de compassion peut être touchée par une personne dont un proche est malade au point de risquer de perdre la vie.

Il est possible d’avoir droit à ces prestations régulières si les conditions suivantes sont respectées :

-

avoir occupé un emploi assurable, c’est-à-dire un emploi reconnu par l’Agence du revenu du Canada,

-

avoir perdu son emploi sans en être responsable,

-

ne pas avoir travaillé et ne pas avoir reçu de salaire pendant au moins sept jours consécutifs depuis les 52 dernières semaines,

-

être prêt(e) et disposé(e) à travailler et être capable de le faire en tout temps,

-

chercher activement du travail (et en garder des traces).

Pour avoir accès aux prestations régulières d'assurance-emploi, il faut aussi avoir travaillé un nombre d'heures suffisant, soit entre 420 et 700 heures. Celles-ci doivent avoir été complétées durant les 52 semaines précédant le début de la demande d'accès aux prestations ou depuis la dernière période de prestation. C’est ce qu’on appelle la période de référence : ce nombre d’heures assurables varie en fonction du taux de chômage de la région où la personne au chômage habite. Plus le taux de chômage est élevé, plus le nombre d’heures requis diminue. Plus le taux de chômage est faible, plus le nombre d’heures demandé pour bénéficier du programme est élevé.

Les heures assurables désignent le nombre d’heures de travail qui permet d’avoir accès à des prestations régulières d’assurance-emploi.

| Taux régional de chômage | Nombre d’heures |

|---|---|

| 6 % ou moins | 700 |

| 6,1 % à 7 % | 665 |

| 7,1 % à 8 % | 630 |

| 8,1 % à 9 % | 595 |

| 9,1 % à 10 % | 560 |

| 10,1 % à 11 % | 525 |

| 11,1 % à 12 % | 490 |

| 12,1 % à 13 % | 455 |

| Plus de 13 % | 420 |

Par conséquent, une personne qui travaille dans une région dont le taux de chômage est de 15 % doit avoir travaillé 420 heures pour pouvoir profiter du programme, alors qu’une personne qui réside dans une région où le taux est de 4 % aura besoin d’en avoir cumulé 700.

Il est toutefois possible d’être exclu(e) du programme dans les situations suivantes :

-

avoir quitté volontairement son emploi sans justification,

-

avoir été congédié(e) pour inconduite,

-

être sans emploi en raison d’une participation à un conflit de travail,

-

être en congé pour compenser une période durant laquelle la personne a travaillé plus qu’à l’habitude. Par exemple, une personne peut s’entendre avec son employeur pour travailler 40 heures par semaine au lieu de 35 et ainsi accumuler des heures en surplus. Lorsqu’elle prendra congé pour reprendre ces heures, cette personne ne peut pas demander de prestations d’assurance-emploi.

Une fois admise au programme, différents facteurs permettent de déterminer le montant versé et la durée pendant laquelle une personne recevra les prestations.

Le montant que la personne peut toucher représente 55 % de la rémunération de base hebdomadaire (par semaine) qu’elle recevait normalement comme salariée. Toutefois, une personne ne peut pas recevoir plus de 573 $ par semaine pour ses prestations (2020).

Par exemple, si une personne qui gagne normalement 800 $ par semaine perd son emploi et se qualifie au programme de prestations régulières d’assurance-emploi, elle aura droit à 800 × 0,55 = 440 $. Par contre, une autre personne qui gagne normalement 1 500 $ par semaine n’aura pas droit à 55 % de son revenu, puisque cela excéderait la prestation maximale de 573 $, étant donné que 1 500 × 0,55 = 825 $.

Pour ce qui est du nombre de semaines maximal durant lesquelles on peut toucher les prestations, on s’appuie sur le nombre d’heures qui ont été travaillées et le taux de chômage de la région. Plus le nombre d’heures travaillées est grand, plus le nombre de semaines de chômage autorisées est grand lui aussi. Aussi, plus le taux de chômage dans une région est élevé, plus le temps alloué pour se trouver un nouvel emploi est grand. Pour comprendre le détail de cette logique, tu peux consulter la page web suivante : Assurance-emploi et prestations régulières - Montant que vous pourriez recevoir

Voyons deux exemples concrets qui nous permettent de déterminer le montant de la prestation et la durée maximale de la période de chômage.

Alex vient de perdre son emploi comme boucher dans un supermarché. Son contrat a pris fin abruptement, car son employeur connait des baisses de revenu importantes depuis un certain temps. Alex a travaillé pendant 35 semaines à 40 heures par semaine et gagnait 17,19 $ de l’heure. Alex habite une région dont le taux de chômage est de 9,5 %.

Le type de chômage qu’Alex vit est conjoncturel (ou cyclique).

Nombre d’heures assurables :

1 400 heures

(35 semaines × 40 heures)

Montant de la prestation hebdomadaire :

378,18 $

(40 heures × 17,19 $ × 55 %)

Nombre de semaines admissible :

32 semaines

Yohanna a perdu son emploi comme couturière, car l’entreprise pour laquelle elle travaillait a fermé. D’ailleurs, elle travaillait dans la dernière manufacture de couture des alentours, car toutes les autres ont été fermées dans les dix dernières années. La plupart de ces entreprises ont été relocalisées au Mexique. Elle habite une région avec un faible taux de chômage de 5 %. Yohanna travaillait 35 heures par semaine au taux horaire de 15 $. Elle travaillait pour cette entreprise depuis les 45 dernières semaines.

Le type de chômage que Yohanna vit est structurel.

Nombre d’heures assurables :

1 575 heures

(45 semaines × 35 heures)

Montant de la prestation hebdomadaire :

288,75 $

(35 heures × 15 $ × 55 %)

Nombre de semaines admissible :

29 semaines