<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Lors de la colonisation française, au <span class="text-highlight--primary">17</span><sup class="text-highlight--primary">e</sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span>, l’agriculture n’en est qu’à ses débuts. Il n’y a pas suffisamment de colons pour défricher des terres et personne ne prend l’initiative de cultiver le territoire. Les premières initiatives se font vers <span class="text-highlight--primary">1617</span>, mais ce ne sont que de petites cultures et de petits élevages de bétail. La colonie ne subvient pas d’elle-même à ses besoins alimentaires. En échange de monopoles de <a href="/fr/eleves/bv/histoire/les-activites-economiques-en-nouvelle-france-h1142#traitefourrures">traite de fourrures</a>, plusieurs marchands s’engagent à installer des colons sur les terres. En dépit des conseils de <span class="text-highlight--tertiary">Jean Talon</span>, intendant du roi, en matière de nouvelles méthodes agricoles et malgré l’introduction de nouvelles cultures (chanvre, houblon), la commercialisation des produits agricoles demeure encore difficile. Ces nouvelles cultures parviennent à peine à subvenir aux besoins locaux, sauf pour ce qui est de la production de blé qui connaît une légère croissance.<br>

<br>

Au <span class="text-highlight--primary">18</span><sup class="text-highlight--primary">e</sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span>, après <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-guerre-de-la-conquete-1754-1760-h1153">la conquête du territoire par les Anglais</a>, plusieurs marchands anglais s’installent dans le but de commercialiser les produits agricoles. La culture est assurée par les francophones et par les immigrants écossais et irlandais. De nombreux immigrants arrivent de la Nouvelle-Angleterre et s’installent dans les Cantons-de-l’Est. Les dirigeants britanniques ont l’intention d’augmenter considérablement la production de blé des fermes québécoises. Ils publient même des recommandations et des nouvelles techniques agricoles dans les journaux et fondent également une société d’agriculture à Québec.<br>

<br>

Au <span class="text-highlight--primary">19</span><sup class="text-highlight--primary">e</sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span>, la production du blé reste faible, les sols sont épuisés et la population augmente plus rapidement que ne le fait la production agricole. Non seulement le commerce ne fonctionne pas, mais en plus, le Bas-Canada doit importer des produits agricoles du Haut-Canada pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. Comme le taux de pauvreté augmente et qu’il y a trop d’enfants à nourrir sur les terres, plusieurs familles quittent le milieu rural pour s’installer en ville. C’est le début de <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-premiere-phase-industrielle-1850-1896-h1177">l’industrialisation</a> et de <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-urbanisation-au-19e-siecle-h1086#urbanisation">l’urbanisation</a>. De nouveaux territoires à coloniser sont ouverts, mais on n’y pratique pas l’agriculture commerciale.<br>

<br>

À la fin du <span class="text-highlight--primary">19</span><sup class="text-highlight--primary">e</sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span>, les fermiers cessent la production de blé pour se tourner vers l’industrie laitière. Peu à peu, cette industrie devient la principale activité agricole du Québec. Tout près des <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-premiere-phase-industrielle-1850-1896-h1177#arriv%C3%A9echemindefer">chemins de fer</a>, plusieurs laiteries, fromageries et beurreries ouvrent leurs portes. À l’époque, les effets de l’industrialisation se font ressentir autant en ville qu’en campagne avec la mécanisation des pratiques traditionnelles. L’industrie laitière bénéficiera des avancées techniques en utilisant de nouvelles machines dans les champs et dans les usines de transformation.<br>

<br>

C’est au <span class="text-highlight--primary">20</span><sup class="text-highlight--primary">e</sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span> que l’économie québécoise passe d’une économie agricole à une économie industrielle. Ce changement radical est causé par les nouvelles exploitations minières, l’industrie forestière et la popularité de l’hydroélectricité. De plus, en <span class="text-highlight--primary">1920</span>, les terres du Québec sont épuisées et il manque de fonds pour assurer une meilleure agriculture. C’est pourquoi l’Union catholique des cultivateurs voit le jour en <span class="text-highlight--primary">1924</span>. Pendant la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/les-crises-economiques-et-les-periodes-de-croiss-h1120#crise1929">crise économique</a>, les fermiers effectuent majoritairement un retour à l’agriculture non commerciale. Les revenus des fermiers, pendant la crise, ont chuté davantage que les revenus des citadins. La <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-deuxieme-guerre-mondiale-h1099">Deuxième Guerre mondiale</a> marque définitivement le retour à l’agriculture commerciale. Comme la productivité des fermes augmente, le nombre de fermes diminue, mais la taille moyenne de celles-ci augmente.<br>

<br>

Tout au long de cette évolution, les habitants avaient construit des bâtiments qui font désormais partie de l’histoire du Québec. Au Québec, plus de 500 bâtiments ont été reconnus comme faisant partie du patrimoine : maison, églises, moulins, etc. Ces constructions patrimoniales reflètent une partie de l’histoire du Québec et permettent de tracer un portrait de ce que fut la vie rurale à une autre époque.</p>

</body></html>

La colonisation au Québec a été marquée par deux régimes : le régime français et le régime anglais. Ces deux régimes avaient leur propre mode d’exploitation des terres agricoles. C’est pourquoi on retrouve au Québec des terres divisées selon ces deux modes d’exploitation qui visaient l’organisation de la colonisation et du partage des terres. Le régime français fonctionnait avec des seigneuries. Celles-ci étaient formées de longues bandes de terres étroites et perpendiculaires au cours d’eau. À l’intérieur de ces seigneuries, pour diviser les terres octroyées aux colons, on traçait des rangs. Ces rangs permettaient à tous les colons d’avoir accès au cours d’eau. Aujourd’hui, les rangs sont les principales voies de circulation des zones développées en seigneuries.

Les seigneuries de la Nouvelle-France

Au cours de la colonisation française, quelque 220 seigneuries ont été octroyées, principalement sur les rives du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal ainsi que sur les rives des principaux affluents du Saint-Laurent (Chaudière, Richelieu, Gaspésie). Le régime britannique fonctionnait en cantons (ou en townships). Dès la Conquête, les Anglais ont aboli le système des seigneuries pour implanter celui des cantons. Le canton est une portion de territoire de forme carrée, contrairement au long rectangle de la seigneurie. Ce canton était ensuite subdivisé pour être distribué aux cultivateurs.

Aujourd’hui, les cantons sont particulièrement visibles en Estrie (aussi appelée les Cantons-de-l’Est). Les formes des terres cultivées et des terrains diffèrent de celles des autres régions puisque cette région s’est développée au cours du régime britannique. C’est d’ailleurs dans les Cantons-de-l’Est que les immigrants de la Nouvelle-Angleterre s’étaient installés.

Les divisions représentent les cantons dans l’Estrie

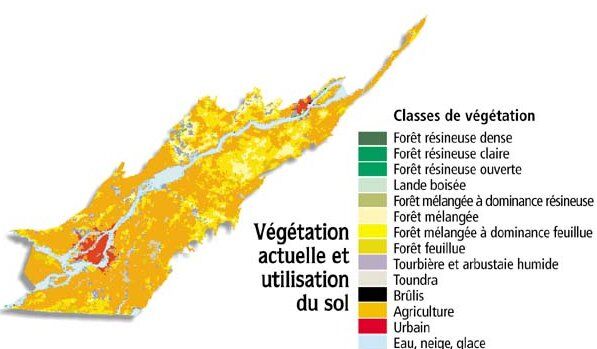

L'espace agricole national ne représente que 2% du territoire québécois, qui est de plus de 1 700 000 kilomètres carrés. Les terres les plus fertiles du Québec se situent majoritairement sur les rives du fleuve Saint-Laurent. En effet, les basses terres du Saint-Laurent constituent la principale zone agricole québécoise. Cette région est formée de vastes plaines couvertes de roches sédimentaires et d’anciens dépôts marins. Les sols, grâce à ces résidus, sont donc extrêmement fertiles et se prêtent bien à l’agriculture. De plus, le climat y est doux et les espèces animales et végétales qu’on y trouve sont très diversifiées.

Les basses terres du Saint-Laurent

Outre les basses terres du Saint-Laurent, les territoires agricoles s’étendent au sud de la région de Montréal, jusqu’à la frontière américaine, englobant ainsi la Montérégie et les Cantons-de-l’Est. Les autres régions agricoles se situent près des grands cours d’eau : Saguenay, Lac-Saint-Jean, rivière Gatineau, etc.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>La région la plus fertile du Québec est également celle où l’urbanisation s’est le plus développée. Les plus grandes villes du Québec se situent effectivement à l’intérieur de ces zones fertiles : Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Le territoire occupé par les villes est inutilisable pour l’agriculture. <a href="/fr/eleves/bv/geographie/definitions-reliees-au-territoire-urbain-g1001#la-croissance-urbaine">L’étalement urbain</a>, surtout dans la région de Montréal, menaçait certaines terres agricoles. En effet, l’augmentation de la population et l’étalement du territoire des <a href="/fr/eleves/bv/geographie/definitions-reliees-au-territoire-urbain-g1001#ville-et-banlieue">banlieues</a> grugeaient de plus en plus sur les terres fertiles. L’alimentation de la population québécoise ainsi que l’économie de la province dépendent de la production agricole. Il fallait donc s’assurer de conserver les terres fertiles pour la culture et l’élevage.<br>

<br>

Pour parvenir à conserver ces terres, le gouvernement québécois a mis sur pied, en <span class="text-highlight--primary">1978</span>, la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) et a mis en application la <em>Loi sur la protection du territoire agricole</em>, qui est devenue en <span class="text-highlight--primary">1997</span>, la <em>Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.</em></p>

</body></html>

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté est l’un des peintres les plus connus du Québec. Né à Arthabaska, dans les Cantons-de-l’Est en 1869, ce peintre s’est fait reconnaître pour ses nombreux paysages et ses scènes paysannes du Québec. De la même région que Wilfrid Laurier, alors premier ministre du Canada, Suzor-Côté a reçu plusieurs commandes de cet homme. Sa renommée a fait en sorte qu’il fut accueilli dans diverses sociétés artistiques de renom, avant sa mort en 1937. Ses œuvres, inspirées du mouvement impressionniste, se trouvent dans plusieurs musées canadiens.

Retour des champs (1903) de Suzor-Côté

Lorsque l’on parle de production agricole, on inclut généralement tout ce qui est issu de la culture et de l’élevage. L’élevage inclut le bétail (bovins, porcs, volaille) et les cultures aquatiques (pisciculture, aquaculture). Lorsque l’on parle de l’industrie agroalimentaire, on désigne ainsi toute l’industrie liée à la transformation des aliments (céréales, produits laitiers, boissons, etc.).

La production agricole québécoise en 1997, en pourcentage de la superficie municipale

La principale industrie agricole du Québec est la production laitière incluant l’élevage et la transformation. Cette industrie est présente dans presque toutes les régions du Québec. Bien que le nombre de fermes laitières ait diminué, la totalité de la production a augmenté, c’est donc dire que, depuis les années 1960, les fermes sont plus grosses et plus productives. La région laitière au Québec est le Centre-du-Québec.

Outre cette industrie, plusieurs éleveurs participent grandement à la production agricole du Québec. Les productions dominantes sont celles reliées aux bovins (un peu partout au Québec : Bas-Saint-Laurent, Capitale nationale, Mauricie, Gaspésie et Outaouais), à la volaille (Mauricie, Lanaudière, Montréal) et aux porcs (Estrie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches). D’autres productions se développent dans plusieurs régions du Québec. C’est entre autres le cas du Bas-Saint-Laurent qui est la principale région productrice d’ovins (moutons et agneaux).

La culture s’est principalement développée autour des céréales et des fourrages. Les régions situées dans les basses terres du Saint-Laurent sont les plus actives dans ce secteur : avoine, blé, maïs, orge, soya, etc. On compte aussi plusieurs autres types de production : miel (Estrie), pommes (Montérégie), pommes de terre (Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie), arbres de Noël (Estrie), fruits et légumes (Laurentides, Centre-du-Québec).

On retrouve sur le marché plusieurs produits du terroir. Ces produits désignent généralement les produits transformés de manière artisanale et traditionnelle. Les produits du terroir font partie des activités économiques et touristiques liées à l’agriculture. En effet, les adeptes de l’agrotourisme vont généralement aimer découvrir les produits traditionnels et en ramener comme souvenirs. Ces produits incluent entre autres confitures, produits de l’érable, fromage, charcuterie, vinaigres et huiles.

Après toutes ces années d’agriculture commerciale et industrielle, il n’est pas étonnant de constater les impacts environnementaux découlant de ces pratiques. Plusieurs produits nocifs pour l’environnement se trouvent dans la terre et dans l’eau à cause des activités liées à l’agriculture. C’est le cas des engrais chimiques, des pesticides et des contaminants naturels du fumier utilisé comme engrais. Les terres sont tellement saturées de ces produits qu’elles n’arrivent plus à les absorber. Ces produits se retrouvent alors dans les rivières et les cours d’eau.

De plus, l’agriculture intensive et industrielle participe grandement à l’appauvrissement et à l’érosion des sols. Cette érosion augmente la distribution des produits toxiques dans les nappes souterraines et dans les cours d’eau. Actuellement, l’agriculture est la principale source de pollution diffuse au Québec. Cette pollution se concentre dans les basses terres du Saint-Laurent et dans les affluents du fleuve (Yamaska, L’Assomption, Maskinongé et Chaudière).

Les productions qui créent le plus de pollution sont celles reliées à l’élevage du bétail. En effet, les animaux en croissance ont besoin de beaucoup d’énergie avant d’être aptes à la consommation. De plus, les animaux produisent une quantité phénoménale de déchets organiques. Les élevages de bétail, en particulier les élevages porcins, causent le plus de désagréments. De manière générale, le fumier est utilisé comme engrais sur les terres. Toutefois, la production de fumier dépasse largement les besoins en engrais. Résultat : le phosphore et l’azote contenus dans le fumier se retrouvent dans les cours d’eau, menaçant les réserves d’eau potable.

Plusieurs avenues sont empruntées par les producteurs afin de diminuer les atteintes au milieu. Certains producteurs se tournent vers l’agriculture biologique. D’autres vont plutôt opter pour l’amélioration de leurs installations. C’est le cas de certains producteurs de porcs qui vont filtrer et purifier une partie du fumier de porcs. De cette manière, l’eau reçoit moins de déchets toxiques. Deux projets sont en cours pour assécher le fumier et le revendre en tant qu’engrais naturel. Sous cette forme, l’engrais sera plus propre et surtout, plus facile à exporter.