Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

Un artefact est un objet qui fut produit et utilisé par des hommes pour exercer l’une de leurs activités quotidiennes : chasse, pêche, alimentation, fabrication d’outils, agriculture, etc. Les artefacts ont une valeur patrimoniale importante et permettent d’étudier et de comprendre des objets liés au passé.

Exemples d'artefacts

Les artefacts peuvent être faits de plusieurs matériaux : pierre, métal, céramique, os, bois, etc. L’étude des artefacts permet de mieux comprendre le mode de vie des hommes du passé.

Trouver des artefacts représente un apport important en Histoire, mais encore faut-il les analyser pour en tirer le plus d’informations possible. Deux méthodes existent pour étudier les artefacts : l’analyse par observation conventionnelle et l’analyse en laboratoire.

L’analyse par observation s’effectue en trois étapes.

- Tout d’abord, il faut faire une description précise de l’artefact : lieu exact de découverte, matériaux, type d’objet (vaisselle, outil, etc.) et sa fonction précise (cuisine, pêche, chasse, etc.). Cette étape est essentielle pour associer correctement l’artefact à un lieu, une époque, etc.

- Ensuite, il faut préciser les traitements à effectuer si l’artefact n’est pas identifiable ou s’il est trop abîmé pour être bien étudié. Avant d’entreprendre le nettoyage ou tout autre traitement de conservation, il faut isoler l’artefact et effectuer des prélèvements.

- Finalement, il faut établir une documentation précise sur l’artefact, en se basant sur les différentes collections et les répertoires déjà existants pour situer l’artefact trouvé par rapport aux autres.

L’analyse des matériaux en laboratoire vise à découvrir des aspects qui ne sont pas visibles lors de l’analyse par observation ou lorsque cette analyse s’avère insuffisante. L’analyse en laboratoire peut ainsi permettre d’identifier le lieu de fabrication de l’artefact, les techniques de façonnage employées et son utilisation précise. Les méthodes d’étude en laboratoire sont variées (microscope, analyse chimique). Tout comme pour l’analyse par observation, les résultats de laboratoire doivent être comparés aux résultats obtenus et notés dans les différents répertoires d’objets similaires.

Cette méthode d’interprétation vise à noter toutes les caractéristiques de l’artefact, situer l’objet dans son contexte et en trouver la signification.

Exemple d'artefact

Il est possible de résumer la méthode en cinq grandes questions :

- Quoi ? De quel objet s’agit-il ? Quelles sont ses propriétés (matériaux et fabrication) ? Quels outils étaient nécessaires à sa fabrication ? Est-ce une reproduction ? Pourquoi cet objet a-t-il été conçu ? Comment était-il utilisé ?

- Où ? Où cet artefact a-t-il été produit ? Où était-il utilisé ?

- Quand ? Pour établir le parcours temporel de l’artefact, il y a trois questions. Quand a-t-il été produit ? Quand fut-il utilisé ? Quand fut-il retrouvé ?

- Qui ? Par qui l’objet a-t-il été produit ? À qui servait-il ? Qui l’a conservé ? Qui l’a retrouvé ?

- Pourquoi ? Quelle est la signification de l'artefact ?

Après avoir répondu à toutes ces questions, il convient de réfléchir à la signification de l’artefact : lier les réponses trouvées aux connaissances connexes à un ensemble plus vaste d’artefacts, lier ces réponses aux connaissances sur le contexte historique et social de la fabrication et de l’utilisation. On peut tenter de définir quelle valeur était attribuée à l’artefact par son fabricant et son utilisateur.

Finalement, pourquoi faudrait-il conserver l’artefact ? Quelle importance a-t-il par rapport à l’histoire locale, régionale, nationale ou internationale ?

L’observation peut aider les historiens et les archéologues à dater les objets trouvés. Toutefois, des méthodes plus précises existent pour éviter les erreurs. La méthode relative consiste à estimer l’âge d’un objet par rapport aux couches du sol. Si ce sol est formé de différentes strates, les strates plus profondes vont contenir des objets issus d’un passé plus lointain. Au contraire, les couches situées plus près de la surface vont contenir des objets plus récents.

Il est ainsi possible d’établir la date d’un artefact en fonction de la strate où il a été trouvé et en fonction des autres objets trouvés dans la même strate du sol. Cette méthode est utile au cours de la fouille. Par contre, si les historiens souhaitent établir une date plus précise, il existe deux méthodes plus rigoureuses qui permettent de dater des objets : la datation par le radiocarbone et la datation par le potassium-argon.

La datation par le radiocarbone, celle du Carbone 14, est utile pour dater les matériaux organiques : bois, charbons, os. Par contre, cette méthode ne peut calculer que la date de la mort de ces matériaux. La datation par le potassium-argon permet de dater précisément les roches volcaniques. On ne peut dater que l’âge du minerai et non l’âge de l’objet.

Issue d’une technique précise, la fresque est une peinture murale qui a été réalisée sur un enduit encore frais. Cette méthode précise permet de fixer les pigments de couleur de manière durable. C’est pourquoi plusieurs fresques sont encore bien visibles aujourd’hui.

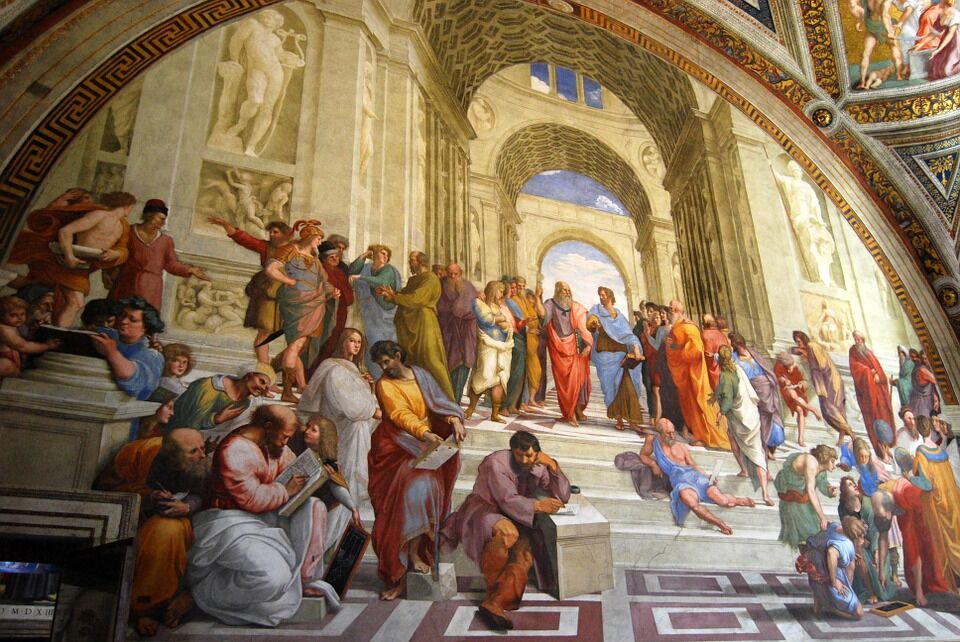

Exemple de fresque

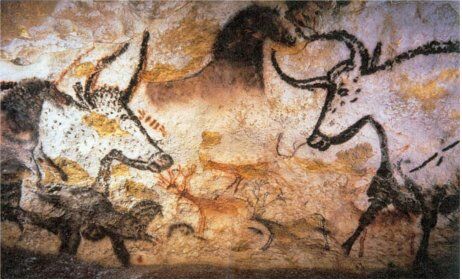

C’est une technique très ancienne dont les premiers exemples sont issus des peintures rupestres, dont celles des grottes de Lascaux. On estime d’ailleurs que ces peintures datent de 18 000 à 15 000 av. J.-C.

L’une des fresques de la grotte de Lascaux

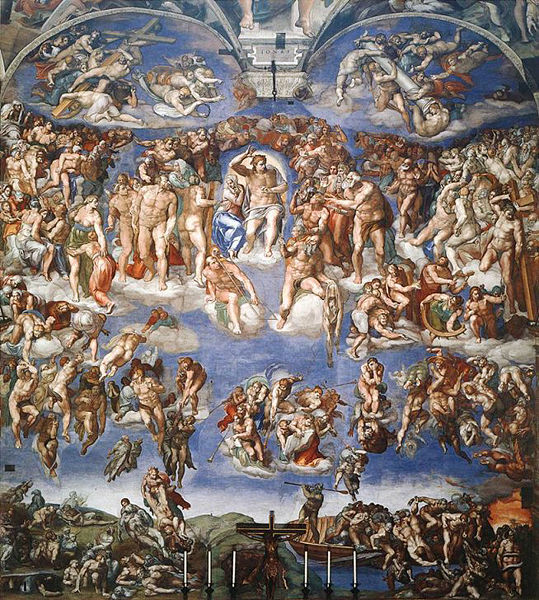

Les premières véritables fresques, réalisées avec la technique et l’utilisation de la chaux, sont estimées à 1800 av. J.-C. Plusieurs exemples de fresques de plusieurs époques différentes peuvent encore être admirés aujourd’hui comme les hypogées de l’Égypte, les tombeaux d’Érutrie et Pompéi. En Europe, l’apogée de la fresque survient au Moyen Âge et à la Renaissance, principalement en Italie. Les exemples les plus connus furent réalisés par les peintres de la Renaissance, dont fait partie Michel-Ange.

La fresque du Jugement dernier, de Michel-Ange

Plusieurs fresques se situent également en France, dont au Château de Fontainebleau et au Château de Versailles, ainsi que dans plusieurs églises romanes.

Fresques décorant le plafond du Château de Fontainebleau

Fresque du 12e siècle ornant une église romane

L’étude de la fresque a plusieurs utilités :

- Établir une date de création et étudier le contenu de la fresque.

- Dater la fresque sera possible en étudiant la technique utilisée, les pigments de couleur et l’état de la fresque.

- Il est possible d’analyser son contenu : personnages, paysages, action, etc. Cette analyse permettra de comprendre des éléments liés au mode de vie de l’époque ou encore aux valeurs de l’époque.