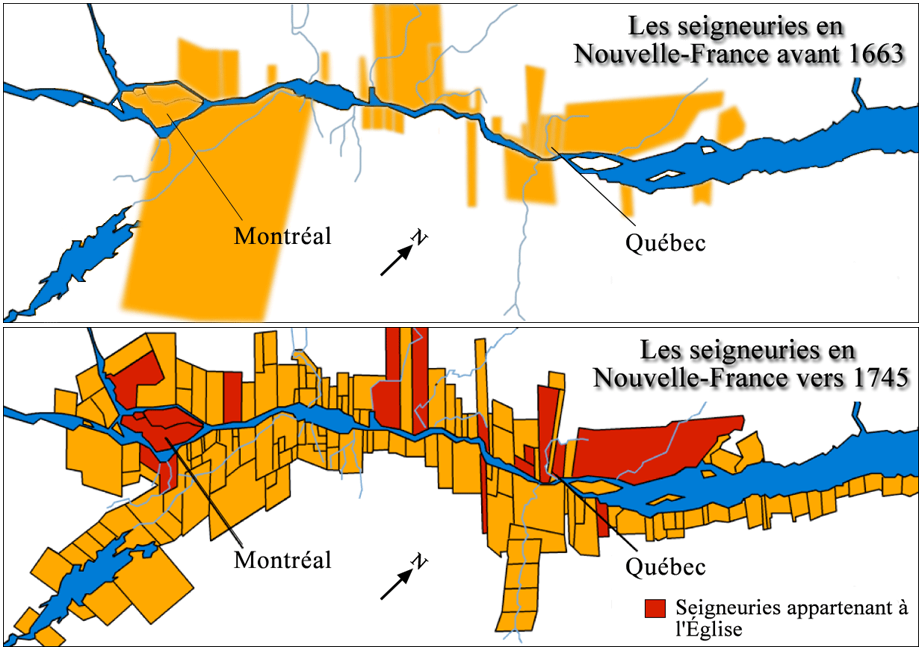

Jusqu'en 1760, les principales villes de la Nouvelle-France sont Québec, Montréal et Trois-Rivières. Une grande partie de la population de la Nouvelle-France (environ une personne sur quatre) habite dans l'une de ces trois villes au début du 18e siècle. Même si la majorité de la population habite dans les milieux ruraux, c'est tout de même dans les villes que se prennent les décisions concernant la colonie. L'occupation du sol se fait le long du Saint-Laurent, toujours selon le système seigneurial instauré par la France.

La ville est la région décisionnelle de la colonie, c'est donc à cet endroit que l'on peut trouver les édifices administratifs ainsi que la résidence de l'intendant et du gouverneur général. C'est aussi dans les villes que la justice est rendue et que les châtiments sont appliqués.

C'est en ville que les églises, les écoles et les hôpitaux sont construits. C'est là également que l'on trouve les cabarets, lieux populaires chez les citadins qui souhaitent s'amuser, entre autres, en y jouant au billard ou aux quilles.

Les villes ne se limitent pas qu'à des fonctions administratives; elles sont aussi le centre des activités commerciales et artisanales de la colonie. La place publique en est le cœur. Les artisans et les commerçants y vendent leurs produits tous les vendredis (et tous les mardis dans la ville de Québec). Les crieurs publics y font les annonces officielles du gouverneur et de l'intendant à la population. De plus, c'est sur la place publique que les sentences de justice sont appliquées.