En 1763, la Grande-Bretagne signe le Traité de Paris, ce qui met fin à la guerre contre la France. Parmi les gains britanniques, on compte l'obtention de plusieurs colonies, dont la Nouvelle-France, qui devient la Province de Québec. Toutefois, malgré les gains coloniaux, cette guerre s'est avérée couteuse. Le roi George III et le parlement britannique vont voter, au cours des années suivantes, plusieurs lois cherchant à taxer davantage les habitants des colonies britanniques afin de renflouer les coffres de l'État.

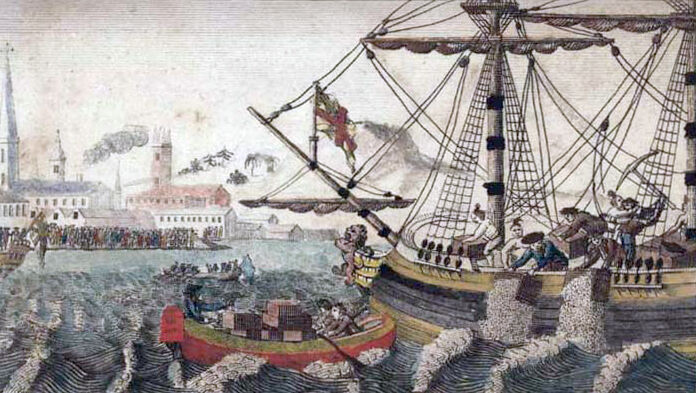

Ces nouvelles taxes imposées par la Grande-Bretagne sur des produits tels que les timbres, le sucre et le thé sont très mal reçues par les Treize colonies. Celles-ci jugent que ces taxes ne sont pas justifiées puisque ce sont des élus britanniques, et non originaires des colonies, qui les ont votées. Leur slogan est « No Taxation Without Representation » (« Pas de taxes sans représentation »). Malgré plusieurs pétitions et manifestations, Londres persiste. En 1773, le Boston Tea Party, évènement pendant lequel des manifestants jettent des caisses de thé britannique à la mer, fait finalement réagir les autorités de la métropole.

Représentation du Boston Tea Party

À la suite du Boston Tea Party, le gouvernement britannique décide de restreindre les pouvoirs des élus coloniaux par le biais de lois qu'il nomme les « Coercive Acts » (« lois coercitives »). Les élus des Treize colonies vont plutôt leur attribuer un autre nom : les « Intolerable Acts » (« lois intolérables »). Parmi ces lois intolérables, il y a l'Acte de Québec de 1774 qui accorde le territoire de la vallée de l'Ohio aux Canadiens alors que celui-ci était fortement convoité par les Treize colonies.

Pour plusieurs colons, ces lois représentent la goutte qui fait déborder le vase. Des conflits armés opposant l'armée continentale des Treize colonies à l'armée impériale éclatent en 1775. Jusqu'en 1783, Les Treize colonies affrontent l'armée britannique pour obtenir leur indépendance. Il s'agit de la révolution américaine.

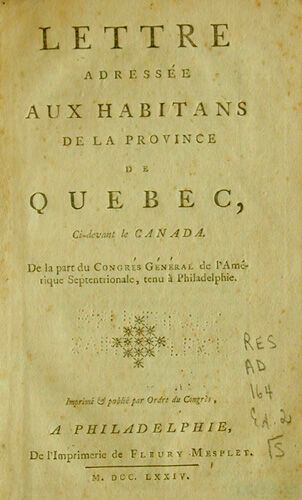

Opposés à l'armée britannique, considérée comme la plus puissante au monde, les représentants des Treize colonies cherchent de l'aide. En 1774, des copies d'une lettre rédigée par le Congrès général des Colonies-Unies sont acheminées de Montréal jusqu'à Québec pour inciter les Canadiens à se joindre au mouvement révolutionnaire.

Copie de la lettre rédigée par le Congrès général des Colonies-Unies

à l'intention des habitants de la Province de Québec

Inspirée par des idées libérales mises de l'avant par des philosophes européens de l'époque, cette lettre encourage les Canadiens à réclamer, eux aussi, le respect des droits individuels et la démocratie. Les Treize colonies proposent même à la Province de Québec de devenir le quatorzième membre de leur Congrès général.

Parmi les marchands britanniques, certains sont tentés par cette proposition. Certaines conditions de l'Acte de Québec, telles que le retour des lois civiles françaises, sont mal reçues. Cependant, la crainte de perdre les rapports commerciaux avec la Grande-Bretagne en fait reculer plusieurs.

Chez les Canadiens, c'est l'inverse. Les concessions de l'Acte de Québec font en sorte que les francophones ne souhaitent pas se joindre à la révolte. De plus, le clergé catholique, très influent chez les Canadiens, s'est allié aux autorités britanniques. L'Église menace donc ceux qui se joindraient à la révolte de leur refuser des sacrements et de les excommunier.

Une autorité religieuse peut excommunier l'un de ses fidèles, c'est-à-dire qu'elle peut le retirer de la communauté afin qu'il ne fasse plus partie du groupe religieux.

Mis à part certains individus partis défendre l'un ou l'autre des camps sur une base volontaire, la majorité des habitants de la Province de Québec ne se joint pas à la cause des Treize colonies. Pour diverses raisons stratégiques, George Washington, chef de l'armée révolutionnaire, envoie deux troupes militaires : une pour attaquer Montréal et une autre pour attaquer Québec.

L'armée de Richard Montgomery passe par le lac Champlain et par la rivière Richelieu pour se rendre jusqu'à Montréal. Bien que plusieurs forts protègent cette voie maritime, Montgomery gagne toutes ses batailles et prend possession de Montréal en novembre 1775. Carleton, le gouverneur de la Province de Québec, fuit pour Québec pendant la nuit. Bien que la majorité de la population ne s'oppose pas à l'occupation, les relations entre les Canadiens et les Américains sont tendues et les deux camps se méfient de plus en plus l'un de l'autre.

Le fort Chambly, l'une des fortifications prises par Montgomery et son armée alors qu'ils descendent la rivière Richelieu en 1775

Presque un mois plus tard, le 6 décembre, le général Benedict Arnold et son armée tentent de prendre Québec. La ville étant bien fortifiée, la tentative échoue et l'envahisseur doit se contenter de l'assiéger pour ensuite attendre les renforts de l'armée de Montgomery. Toutefois, ce dernier meurt le 31 décembre 1775 lors d'une attaque neutralisée par les miliciens canadiens menée par Carleton.

Mort de Montgomery lors de la bataille du 31 décembre 1775

Les défenses tiennent bon jusqu'au printemps 1776. En juin, 36 navires britanniques transportant 9 000 hommes arrivent en renfort. Dans les jours qui suivent, d'autres navires sont envoyés. Ne pouvant rivaliser et constatant que la prise de la Province de Québec est un objectif irréaliste, les troupes américaines se replient afin de poursuivre la lutte contre la Grande-Bretagne sur leur propre territoire.