La période de prospérité qui commence en 1896 contribue grandement à la mise en place de la deuxième période d'industrialisation au Canada. Les industries se diversifient et de nouvelles techniques sont créées comme la production d'hydroélectricité. Au cours de cette nouvelle phase d'industrialisation, des entreprises prendront une envergure jamais vue auparavant.

Le capitalisme est un régime économique et social qui s'appuie sur la propriété privée des moyens de production. Une grande importance est accordée à la recherche de profit ainsi qu'à ceux et celles qui détiennent le capital (l'argent). Le capitalisme encourage aussi l'initiative des individus et la concurrence entre les entreprises.

Selon cette idéologie, ce ne sont pas les travailleurs qui font le plus d’argent, mais plutôt les propriétaires des entreprises. La concurrence entre les entreprises est très présente, chaque propriétaire désirant faire plus de profits que ses concurrents.

Lors de la deuxième phase d'industrialisation, le système du capitalisme de monopole s'installe. Dans ce mode de pensée, l'objectif est de posséder le monopole dans un secteur afin de faire le plus de profits possible. Une compagnie contrôle ainsi une très grande part ou même la totalité du commerce d'un produit, d'une ressource ou d'une forme d'énergie. Elle peut ainsi contrôler la fabrication et la vente du produit ainsi que fixer son prix, puisqu'aucun concurrent n'est là pour offrir un meilleur prix. Ce type de capitalisme est observable dans les domaines de l’hydroélectricité et des pâtes et papiers.

Pour arriver à obtenir le monopole, les entreprises utilisent habituellement deux méthodes : le rachat ou la fusion. Afin d'avoir une plus grande part de marché, certaines entreprises achètent leurs concurrents directs afin de limiter la compétition. À l'inverse, d'autres compagnies décident plutôt de s’unir afin d'avoir davantage d'importance sur le marché. Par exemple, la fusion entre les compagnies que sont la Montreal Gas Company et la Royal Electric Company permet à ces dernières de devenir la Montreal Light, Heat and Power. Comme cette compagnie est très un grand joueur avec peu de compétiteurs, elle a un grand contrôle sur le prix du gaz et de l’électricité.

Une page publicitaire de la Montreal Light, Heat & Power, qui est née à la suite de la fusion de deux entreprises qui cherchaient à se partager un monopole.

Source : Publicité de la compagnie vantant la capacité de Montréal Light Heat & Power Consolidated à fournir l’électricité et le gaz à la population de Montréal [Extrait de journal], Montreal Light, Heat and Power, 1926, Wikimedia Commons. (URL).[1]

S'inspirant des valeurs du libéralisme économique, l'État permet à des entreprises privées d'avoir accès aux ressources naturelles de la province en échange d'un montant d'argent. Pour encourager les investisseurs à s'installer sur le territoire, le gouvernement met en place différentes mesures. Par exemple, il diminue les tarifs douaniers et offre des subventions aux entreprises. Le gouvernement contribue également à la création de différentes infrastructures telles que des routes et des chemins de fer.

Pour le gouvernement québécois, le libéralisme économique est un moyen de stimuler l'économie de la province. En effet, le fait d’attirer des entreprises au Québec permet de créer de nouveaux emplois pour les travailleurs, mais également de générer des revenus pour l'État. En effet, puisque les entreprises utilisent les ressources sur le territoire, elles doivent verser de l'argent au gouvernement pour son exploitation. Par conséquent, le gouvernement du Québec fait d'importants revenus grâce aux nouvelles industries et aux compagnies qui s'installent dans la province.

-

Selon le libéralisme économique, l’État devrait intervenir au minimum au sein de l’économie et des échanges commerciaux. Le libre-échange est une mesure qui abolit tout ce qui met un frein au commerce, comme les tarifs douaniers. Le libéralisme économique s’oppose directement au protectionnisme.

-

Les capitaux sont les biens ou les montants d’argent possédés par une personne, une entreprise ou un État. Les capitaux peuvent notamment servir à effectuer des investissements.

Les capitaux investis lors de la deuxième phase d’industrialisation proviennent majoritairement de compagnies américaines, même si plusieurs investisseurs proviennent toujours du Royaume-Uni.

Comme les entreprises américaines ont un plus grand pouvoir d'achat, ce sont souvent elles qui s'installent sur le territoire pour en extraire les ressources. Elles sont surtout intéressées par les secteurs des mines, de l'hydroélectricité et des pâtes et papiers qui sont très recherchés aux États-Unis et qu'on retrouve en abondance sur le territoire québécois.

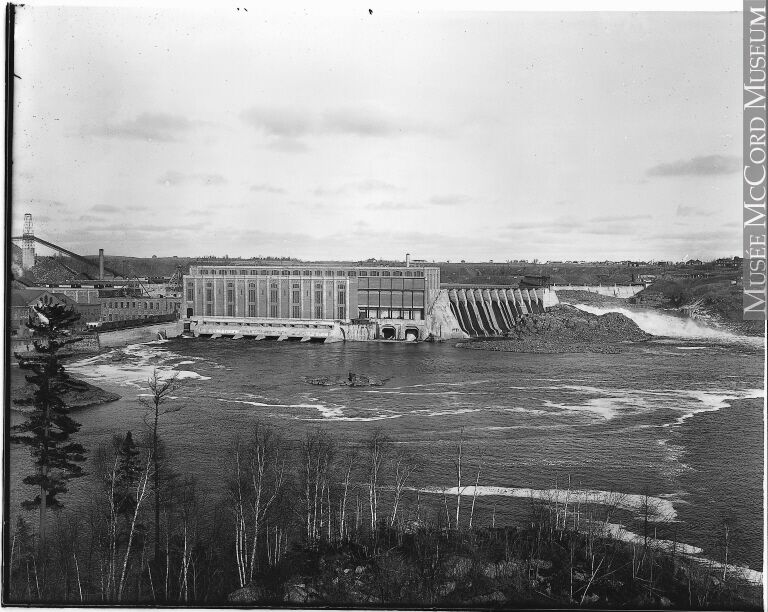

Un barrage de la Shawinigan Water and Power Company, fondée en grande partie avec des capitaux américains

Source : Vue d’ensemble de la Shawinigan Water and Power Co., Shawinigan, QC, 1917 [Photographie], Wm. Notman & Son, 1917, Musée McCord Stewart, (URL). [2]

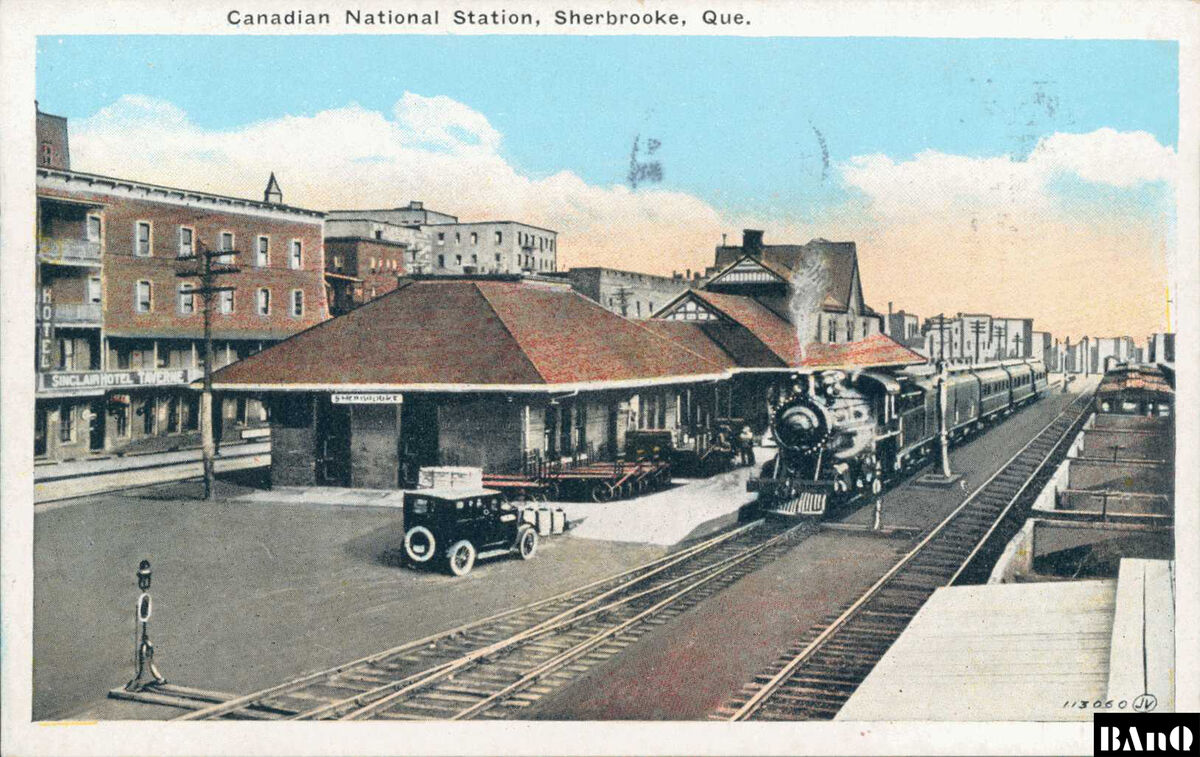

Les nombreux investissements étrangers aident le gouvernement, qui a pour objectif la création d'usines, d'emplois et de nouvelles infrastructures dans la province. Le principal intérêt des entreprises dans la construction d'infrastructures est de faciliter l'accès aux ressources naturelles. De plus, cela leur permet de les transporter vers les usines et de les exporter. Les routes, les chemins de fer et les réseaux de transport de l'hydroélectricité ont ainsi été développés entre autres grâce aux capitaux étrangers.

Cependant, l'arrivée d'entreprises étrangères désavantage souvent les entreprises canadiennes-françaises qui n'ont pas les moyens de rivaliser avec elles.

Comme les États-Unis partagent une frontière avec le Canada et que plusieurs investisseurs sont américains, ce pays devient un important allié commercial. Le Royaume-Uni est également un partenaire économique important pour le Canada. C'est principalement vers ces deux pays que le Canada exporte ses matières premières et ses produits finis. Au Québec, les exportations provenant du secteur agricole demeurent importantes, mais elles sont graduellement remplacées par celles du secteur manufacturier.

Le chemin de fer du Canadien National en 1920

Source : Station du Canadien National, Sherbrooke, Québec [Photographie], (s.a.), vers 1920, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). *Droits réservés [3]

Le Canada varie également ses importations en faisant des ententes avec d'autres pays afin de répondre aux demandes de la population (comme le sucre antillais) et des industries (comme la bauxite pour les alumineries). Des produits finis sont aussi importés d’Europe et des États-Unis afin d’être vendus au Canada.

Attention! Une erreur s'est glissée dans cette vidéo à 5 min 22 s. Le droit de voter aux élections fédérales est accordé aux femmes en 1918.

- Montreal Light, Heat and Power. (1926). Publicité de la compagnie vantant la capacité de Montréal Light Heat & Power Consolidated à fournir l’électricité et le gaz à la population de Montréal [Extrait de journal]. Wikimedia Commons. (URL).

- Wm. Notman & Son. (1917). Vue d’ensemble de la Shawinigan Water and Power Co., Shawinigan, QC, 1917 [Photographie]. Musée McCord Stewart. (URL).

- (s.a.). (vers 1920). Station du Canadien National, Sherbrooke, Québec [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL). *Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d’auteur dans le cadre d’une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].