La deuxième phase d’industrialisation commence au Canada à la toute fin des années 1890 et prend toute son ampleur au début du 20e siècle. L’utilisation de nouvelles ressources et de nouvelles sources d’énergie, en plus de l’apparition de nouveaux secteurs industriels, est ce qui distingue cette phase de la première phase d’industrialisation. La structure économique de cette époque est basée sur le capitalisme de monopole. Les échanges commerciaux sont importants.

En possédant une importante quantité de ressources naturelles, le Québec profite de cette deuxième phase d’industrialisation. Des ressources telles que la forêt, les minerais et les cours d’eau sont exploitées, ce qui permet le développement de plusieurs industries. Finalement, ces industries créent plusieurs emplois à travers la province.

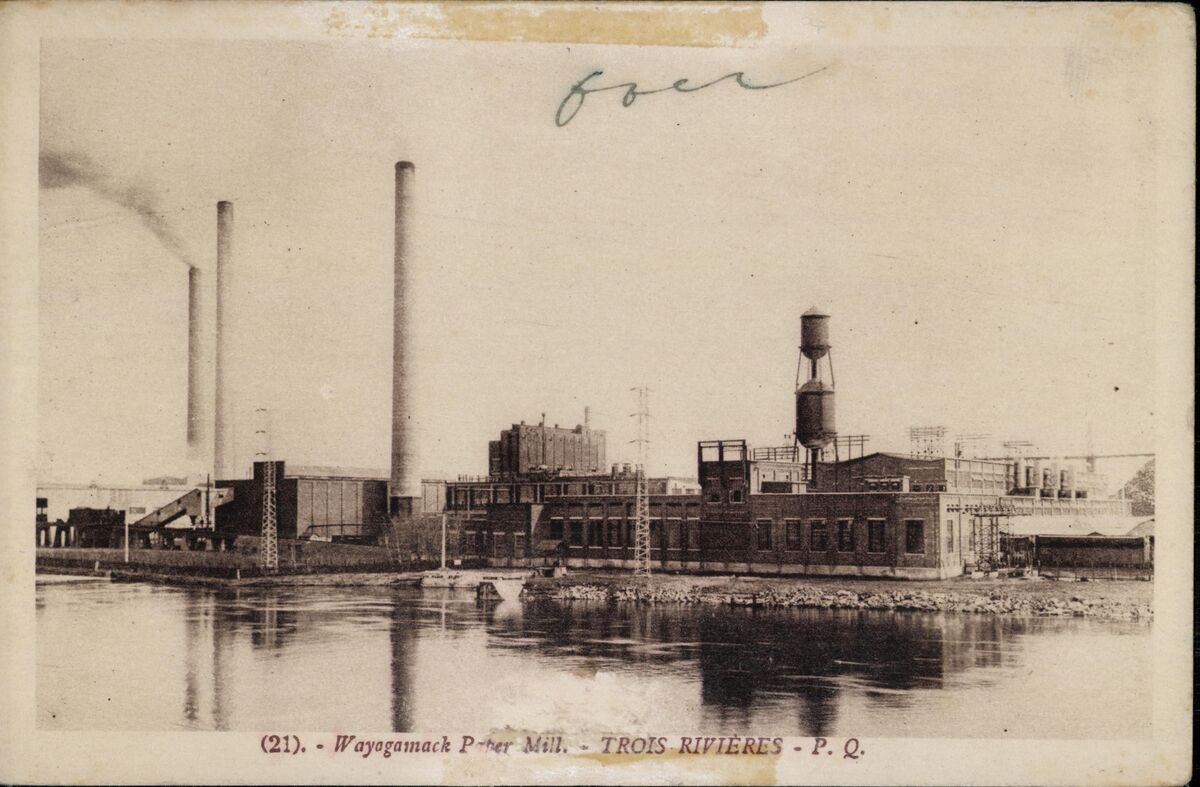

Dans les années 1900, les journaux imprimés représentent la principale source d’information de la population. En conséquence, la demande en papier est très importante tant au Canada qu’aux États-Unis. Ainsi, plusieurs compagnies américaines et canadiennes s’installent au Québec pour s’approvisionner en produits forestiers, nécessaires à la production de papier, afin de répondre à la demande. Contrairement à la première phase d’industrialisation, l’exploitation forestière se concentre maintenant plus dans le domaine des pâtes et papiers que dans celui du bois de construction.

Source : Wayagamack Paper Mill, - Trois-Rivières - P.Q. [Photographie], A. Héroux, (s.d.), Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL).[1]

Les régions forestières telles que la Mauricie, l’Outaouais et le Saguenay attirent grandement les industries des pâtes et papiers. En effet, leurs forêts sont composées d’épinettes, un bois idéal pour la fabrication de ces produits. Rapidement, le Québec devient le plus grand exportateur et producteur international de papier.

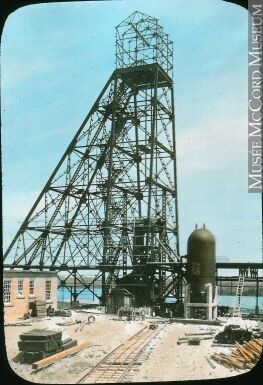

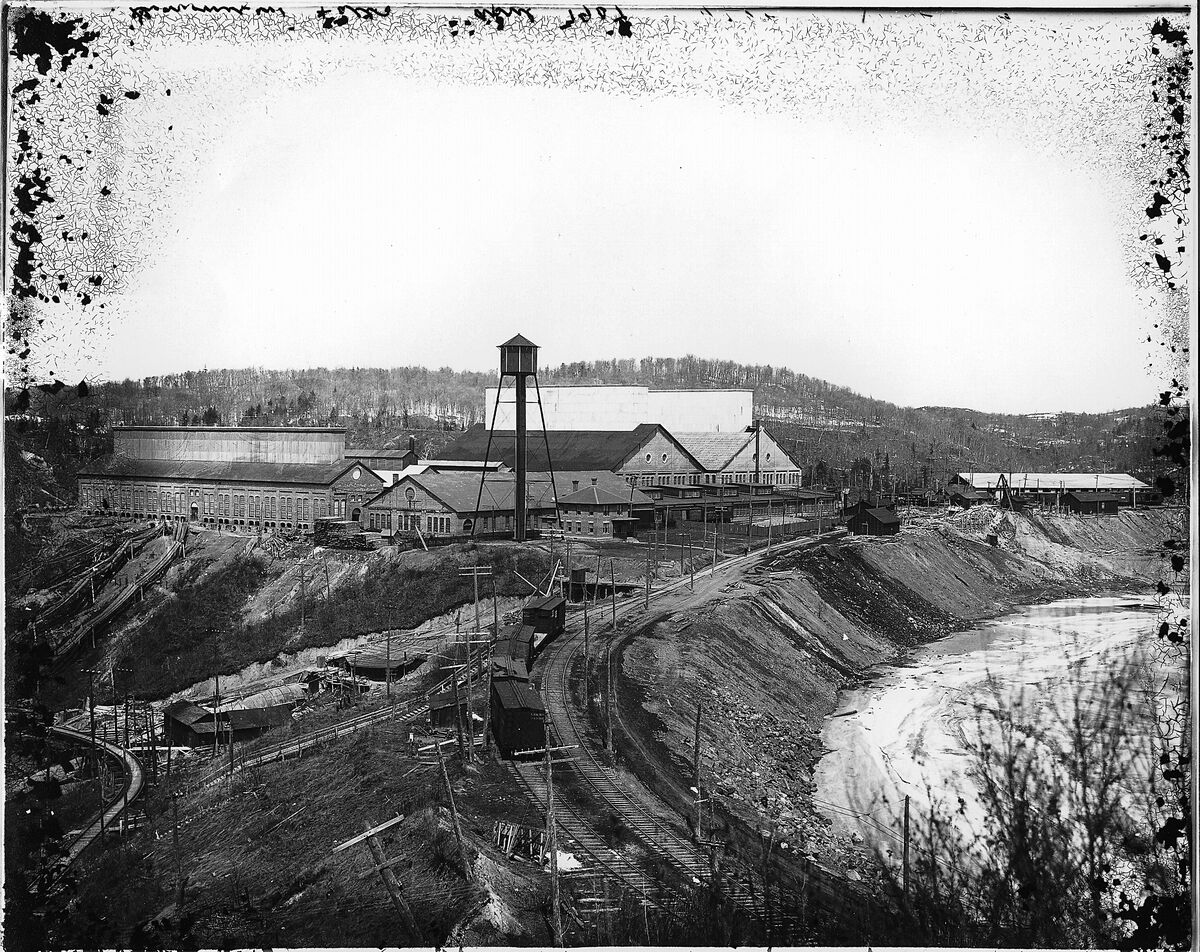

À la fin des années 1920, la création de diverses industries mène à une hausse de la demande pour différents métaux et minerais. Rapidement, l’or, le fer, le cuivre, l’argent et l’amiante attirent des compagnies désirant les exploiter. Ces métaux servent souvent pour le transport de l’électricité et pour la création de divers produits.

L’industrie minière se développe en peu de temps dans certaines régions du Québec. C’est le cas pour les Cantons-de-l’Est et l’Abitibi, qui connaissent un important boum minier. Dans ces régions, des villes sont construites près des mines pour faciliter l’embauche de main-d’œuvre. Des chemins de fer et des ports sont également créés afin de transporter les ressources extraites des mines vers les grandes villes, là où elles subissent une première transformation. Par la suite, ces ressources sont exportées principalement vers l’Europe et vers les États-Unis.

Source : Puits principal, mine Horne, fonderie Noranda, QC, vers 1926 [Photographie], (s.a.), vers 1926, Musée McCord Stewart, (URL).[2]

Source : Carrière d'amiante, Thetford Mines, QC, vers 1928 [Photographie], (s.a.), vers 1928, Musée McCord Stewart, (URL).[3]

Entre 1898 et 1929, le Québec construit plus d’une cinquantaine de barrages hydroélectriques sur différentes rivières de son territoire afin de profiter de l’énergie générée par celles-ci. Ces barrages sont situés majoritairement dans les régions du Saguenay, de l’Outaouais, de la Mauricie et près du fleuve Saint-Laurent.

Les barrages hydroélectriques coûtent très cher à construire et il y a peu de Canadiens français qui ont assez d’argent pour investir dans ces constructions. Les capitaux pour la construction de ces barrages proviennent donc principalement de compagnies canadiennes-anglaises et d’investisseurs américains.

Source : Beauharnois Construction Co [Photographie], Compagnie aérienne franco-canadienne, vers 1930-1931, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL).[4]

Les centrales hydroélectriques alimentent les villes et elles attirent différentes industries. En effet, comme ces industries commencent à utiliser l'électricité pour plusieurs de leurs machines, leur proximité avec la centrale diminue les coûts de transport de cette énergie. Par exemple, plusieurs industries de pâtes et papiers et d’aluminium s'installent dans la région de la Mauricie pour profiter de la proximité avec la centrale hydroélectrique.

Cependant, il y a également des conséquences négatives à la construction de ces installations hydroélectriques. Celles-ci causent fréquemment l’inondation de différentes parties du territoire. Ces inondations ont des répercussions sur la faune, mais aussi sur les habitants de la région, qui sont souvent des membres de nations autochtones. Ces communautés doivent alors se déplacer si elles ne veulent pas être inondées et leur mode de vie en est affecté.

En plus des industries liées à l’exploitation des ressources naturelles, la deuxième phase d’industrialisation mène à la mise en place d’industries métallurgiques et de produits chimiques. Ces types d’industries sont construits près des barrages hydroélectriques puisqu’ils ont besoin de beaucoup d’énergie afin de fabriquer ou de transformer leurs produits.

Dans le cas des industries métallurgiques, les alumineries deviennent de plus en plus importantes. Celles-ci s’installent principalement dans des régions avec un grand potentiel hydroélectrique pour satisfaire leurs besoins en énergie. Les alumineries s’installent donc principalement au Saguenay et en Mauricie.

Source : Aluminerie, Shawinigan, QC, 1909 [Photographie], Wm. Notman & Son, 1909, Musée McCord Stewart, (URL).[5]

De leur côté, les industries chimiques produisent différents éléments, dont du plastique à l’aide du pétrole, mais également des produits pour les secteurs de l’industrie textile et des pâtes et papiers. Considérant leurs besoins et pour bien répondre à la demande, plusieurs industries chimiques s’implantent à proximité de Montréal.

Dans les années 1900, l’Ouest canadien se développe rapidement grâce à l’immigration. Les nouveaux colons ont alors besoin de produits afin de s’installer convenablement sur ce nouveau territoire. Cette hausse de la demande permet à différentes industries, dont celles du textile, de la construction et de l’alimentation, de continuer à se développer.

L’augmentation de l’agriculture commerciale fait en sorte que la transformation de divers produits agricoles devient de plus en plus populaire. Par exemple, avec l’industrie laitière, de nouvelles fromageries et de nouvelles laiteries sont créées à travers la province. Il en va de même pour la production de céréales qui permet la création de plusieurs boulangeries.

Source : Troupeau de vaches laitières de l'Ouest à l'heure de la traite, Man., vers 1922 [Photographie], (s.a.), vers 1922, Musée McCord Stewart, (URL).[6]

Les manufactures sont également de plus en plus nombreuses et diversifiées pour répondre à la demande. Dans ces industries, ce sont surtout des biens pour la vie courante qui sont créés. Avec l’arrivée de l’électricité, certains biens sont grandement recherchés comme les grille-pains électriques, les radios et les ampoules. Avec l’arrivée des voitures, les manufactures produisent également divers moteurs.

La Première Guerre mondiale a un effet important sur l’économie canadienne. En effet, le déclenchement du conflit fait en sorte que les investisseurs américains délaissent les industries canadiennes et québécoises pour se concentrer sur celles des États-Unis. Néanmoins, les industries canadiennes fonctionnent à plein régime pour répondre à la demande du front, ce qui limite les pertes économiques.

Pour respecter les demandes de production du gouvernement, les industries délaissent la fabrication de biens pour les citoyens et se concentrent sur les produits nécessaires à la guerre. Parmi les biens produits, les usines fabriquent des uniformes pour les soldats, des armes et des moyens de transport.

Comme les hommes sont partis à la guerre, les usines manquent rapidement de main-d’œuvre. Les différentes industries se tournent alors vers les femmes.

Source : File:Ammunition Factory NGM-v31-p326 [Photographie], American Press Association, 1917, Wikimedia Commons, (URL).[7]

La guerre entraine une forte demande dans tous les secteurs, dont l’agriculture. Pour produire davantage, de nouvelles terres sont défrichées, ce qui permet d’avoir un plus grand territoire agricole. Toutefois, la majorité des produits issus de l’agriculture commerciale sont envoyés au front et non aux citoyens.

-

A. Héroux. (s.d.).Wayagamack Paper Mill, - Trois-Rivières - P.Q. [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL).

-

(s.a.). (vers 1926). Puits principal, mine Horne, fonderie Noranda, QC, vers 1926 [Photographie]. Musée McCord Stewart. (URL).

-

(s.a.). (vers 1928). Carrière d'amiante, Thetford Mines, QC, vers 1928 [Photographie]. Musée McCord Stewart. (URL).

-

Compagnie aérienne franco-canadienne. (vers 1930-1931). Beauharnois Construction Co [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL).

-

Wm. Notman & Son. (1909). Aluminerie, Shawinigan, QC, 1909 [Photographie]. Musée McCord Stewart. (URL).

-

(s.a.). (vers 1922). Troupeau de vaches laitières de l'Ouest à l'heure de la traite, Man., vers 1922 [Photographie]. Musée McCord Stewart. (URL).

-

American Press Association. (1917). File:Ammunition Factory NGM-v31-p326 [Photographie]. Wikimedia Commons. (URL).