Une crise économique mondiale éclate en 1873 et le Canada n'est pas épargné. Malgré la fin du Traité de réciprocité avec les États-Unis en 1866, ces derniers continuent de vendre leurs produits au Canada. Comme leurs prix sont très bas, les entreprises canadiennes ne sont pas en mesure de rivaliser avec eux.

De plus, en raison de la crise, la chute du prix des matières premières qu'on observe à travers le monde affecte le Canada. Les secteurs du blé et du bois, qui sont très importants pour l'économie canadienne, sont durement touchés. La classe bourgeoise manque de capitaux et ne peut donc pas lancer de nouveaux projets. Les salaires diminuent et plusieurs personnes perdent leur emploi.

Forcé de démissionner après un scandale en 1873, John A. Macdonald cherche à regagner son poste de premier ministre alors que la crise économique fait rage. Lors des élections de 1878, il propose une politique tarifaire qui, selon lui, permettra à l'économie canadienne de se redresser face à la crise.

Pour ce faire, il souhaite aider les industries canadiennes en constituant un marché intérieur, créant ainsi des débouchés pour leurs produits. Sa stratégie, inspirée du protectionnisme, lui permet de gagner son élection. L'année suivante, il met en place la Politique nationale.

Source : John A. Macdonald [Photographie], Notman Studio, 1872, Bibliothèque et Archives Canada, (URL)[1].

Le protectionnisme est une politique dans le cadre de laquelle l'économie locale est encouragée, entre autres en achetant des produits locaux. Pour ce faire, les tarifs douaniers sont grandement augmentés afin de volontairement faire augmenter le cout des produits étrangers. Ainsi, le prix des produits locaux devient très compétitif, favorisant les industries du territoire. Le protectionnisme s'oppose au libre-échange.

Le marché intérieur fait référence à l'ensemble des produits achetés ou vendus à l'intérieur d'un pays.

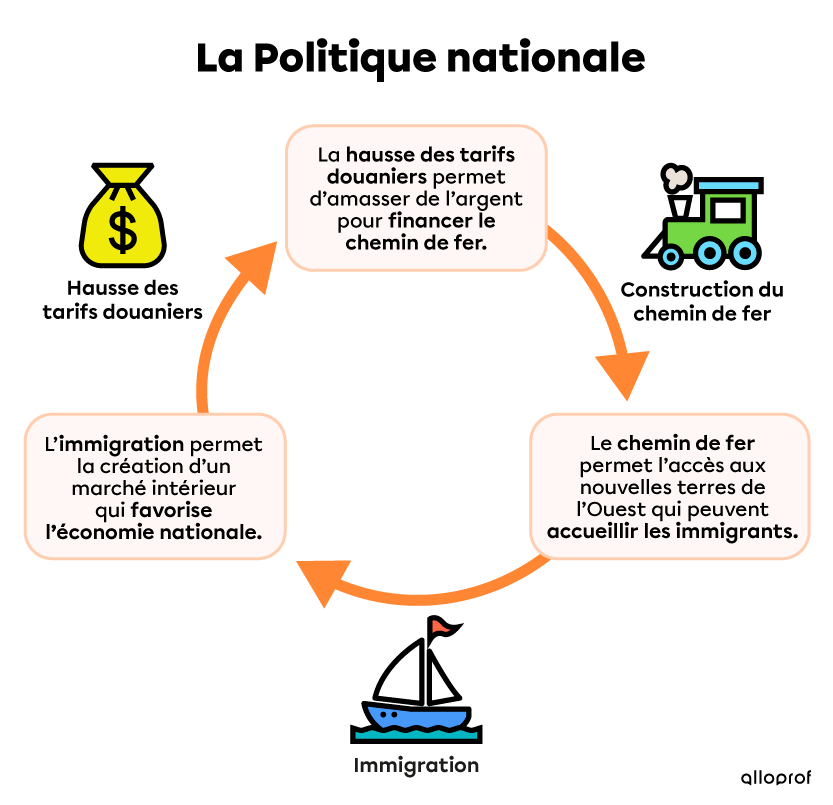

La Politique nationale de Macdonald se base sur trois éléments :

-

l'augmentation des tarifs douaniers,

-

la création d'un chemin de fer,

-

l'arrivée d'immigrants.

Alors que les importations américaines sont très importantes, l’augmentation des tarifs douaniers décourage les consommateurs canadiens. La population se tourne alors vers les produits fabriqués au pays, puisqu’ils sont maintenant moins chers que les produits américains. Cette hausse de la demande permet la création d'industries et d'emplois.

L'argent récolté par les frais de douanes permet en plus la construction du chemin de fer. Celui-ci facilite les échanges commerciaux entre les provinces sur le territoire. De plus, sa mise en place permet d'accéder à de nouvelles terres dans l'Ouest que le gouvernement prévoit céder à des immigrants européens.

La Politique nationale incite ainsi plusieurs Européens à s'installer au Canada dès 1880. Il faut donc les accueillir convenablement. À l'aide du chemin de fer, de nouveaux villages sont créés dans l'Ouest canadien pour répondre à la demande. Grâce à l'immigration et à la colonisation de l'Ouest, le nombre de consommateurs augmente sur le territoire, ce qui aide les industries. Cependant, l'arrivée de nouveaux colons cause des tensions entre les peuple métis vivant déjà sur le territoire et le gouvernement canadien. Les Métis craignent de perdre leurs terres, leur culture et leur mode de vie.

Les différents éléments constituant la Politique nationale ont donc des relations entre eux. Ensemble, ils stimulent le marché intérieur canadien et, par le fait même, l'économie du pays.

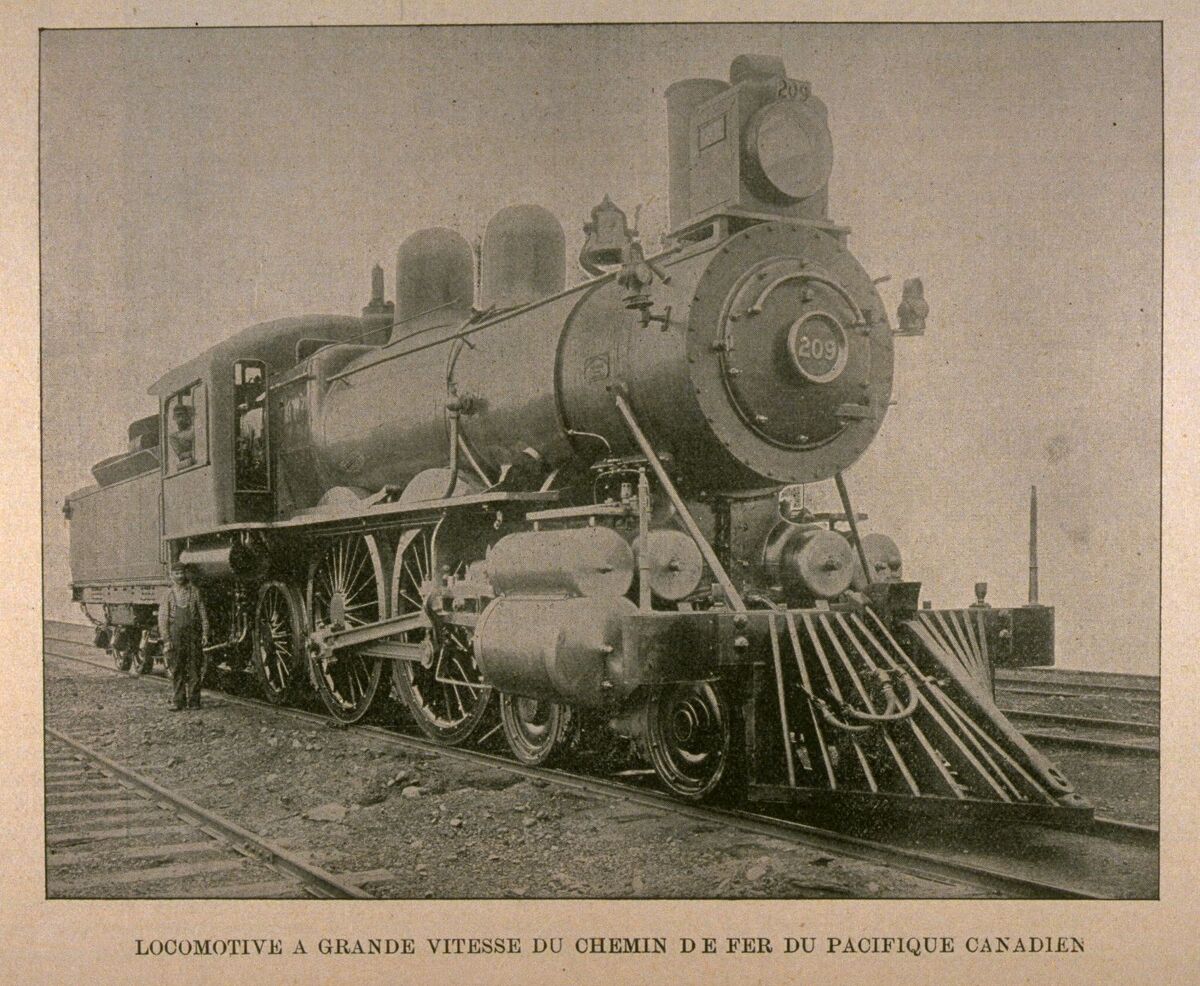

L'idée du chemin de fer mise de l'avant par la Politique nationale reprend un projet déjà lancé quelques années plus tôt. En effet, la province de la Colombie-Britannique exigeait la construction d'un chemin de fer transcontinental pour se joindre à la fédération. C'est pourquoi, dès 1871, la construction est entamée afin de répondre à cette demande. Le contrat est confié par le gouvernement à la compagnie du Canadien Pacifique.

Source : Locomotive à grande vitesse du Chemin de fer du Pacifique Canadien [Photographie], (s.a.), 1899, 30 septembre, Bibliothèque et archives nationales du Québec, (URL)[2].

Cependant, en 1873, le scandale du Pacifique éclate. On découvre que le premier ministre John A. Macdonald a reçu une somme d'argent importante de la part du propriétaire de la compagnie du Canadien Pacifique lors des élections. En échange de ce montant, Macdonald s'était engagé à accorder le contrat de la construction du chemin de fer à la compagnie. Face à ce scandale, Macdonald se voit forcé de démissionner.

La construction du chemin de fer est temporairement arrêtée en 1874 en raison de la crise économique qui fait rage, mais le projet redémarre en 1881. La Politique nationale contribue grandement au relancement du projet.

Le travail est difficile et dangereux. Alors que 15 000 immigrants chinois ont été recrutés pour travailler sur cet important chantier, plus de 600 meurent pendant la construction du chemin de fer. Malgré les conditions difficiles, leur salaire n’est pas élevé.

Ce long travail s’achève en 1885. Le chemin de fer relie alors Montréal à Vancouver. Dans les années qui suivent, le développement du réseau ferroviaire devient de plus en plus important. Alors qu'en 1867 on compte environ 3 600 kilomètres de chemin de fer, au début des années 1900, il y en a plus de 28 000.

Source : The great Canadian route to and from the ocean, Intercolonial Railway of Canada safety, comfort, iron bridges … [Affiche], American Bank Note Co, vers 1880, Bibliothèque et archives nationales du Québec, (URL)[3].

- Notman Studio. (1872). John A. MacDonald [Photographie]. Bibliothèque et Archives Canada, (URL).

- (s.a.). (1899, 30 septembre). Locomotive à grande vitesse du Chemin de fer du Pacifique Canadien [Photographie]¸. Bibliothèque et archives nationales du Québec, (URL).

- American Bank Note Co. (vers 1880). The great Canadian route to and from the ocean, Intercolonial Railway of Canada safety, comfort, iron bridges … [Affiche]. Bibliothèque et archives nationales du Québec, (URL).