<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>La Grande Dépression qui sévit durant les années <span class="text-highlight--primary">1930</span> est la crise économique la plus grave du <span class="text-highlight--primary">20</span><sup class="text-highlight--primary">e</sup><span class="text-highlight--primary"> siècle.</span> Elle met en lumière les faiblesses du <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-deuxieme-phase-d-industrialisation-capital-h1179#le-capitalisme-de-monopole">système capitaliste</a> et du <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-economie-coloniale-1840-a-1848-h1603#liberalisme-economique">libéralisme économique</a>. En effet, alors que la crise s'éternise, de plus en plus de critiques commencent à considérer que le libéralisme économique est à l'origine de la crise. Dans ce contexte, <span class="text-highlight--secondary">plusieurs nouvelles idéologies sociales, politiques et économiques</span> gagnent en popularité à travers le monde.</p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Les conséquences économiques et sociales de la Grande Dépression affectent la politique canadienne et québécoise. Une partie des Canadiens<span class="text-highlight--secondary"> rejette les partis politiques traditionnels comme les libéraux ou les conservateurs</span>. Effectivement, plusieurs citoyens leur reprochent d'être responsables de la crise et de ne pas trouver de solutions efficaces afin de s'en sortir. Ainsi, <a href="/fr/eleves/bv/histoire/le-socialisme-et-le-communisme-h1394">de nouveaux partis socialistes, communistes</a> et même <a href="/fr/eleves/bv/histoire/le-fascisme-h1399">fascistes</a> émergent pendant la Grande Dépression dans le but de provoquer des changements importants dans leur société. Toutefois, ces nouveaux partis restent marginaux.</p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>En <span class="text-highlight--primary">1936</span>, le désir d'une réforme et de changements encourage les Québécois à élire un nouveau parti politique : l'<span class="text-highlight--secondary"><a href="/fr/eleves/bv/histoire/le-gouvernement-duplessis-1944-1959-h1189">Union nationale</a>,</span> dirigée par <span class="text-highlight--tertiary">Maurice Duplessis</span>. Cette élection marque une rupture avec les partis traditionnels.</p>

</body></html>

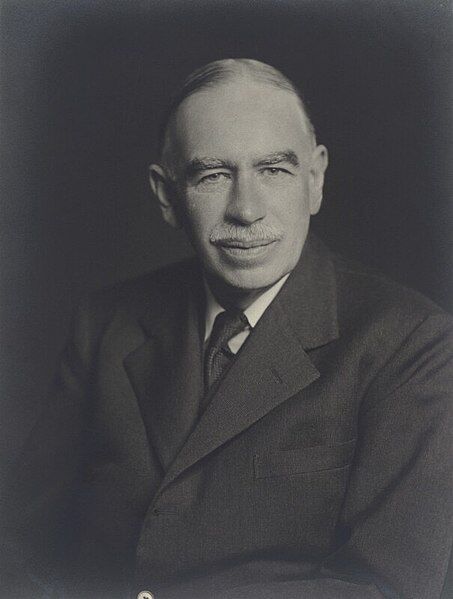

Devant l'ampleur de la crise, l’économiste britannique John Maynard Keynes propose un nouveau système économique appelé le keynésianisme. Celui-ci est basé sur le capitalisme, mais accorde un rôle plus important à l’État. Ce système économique donne naissance à un courant de pensée : l’interventionnisme.

Le capitalisme se caractérise par des cycles économiques de croissance et de ralentissement. Selon la théorie du libéralisme économique, durant les périodes de crise, les salaires et les prix devraient baisser avant de se stabiliser naturellement, sans que le gouvernement ait besoin d’intervenir.

Cependant, Keynes soutient que cette façon de faire n’est pas la meilleure façon de procéder. Il propose plutôt que l’État intervienne afin de diminuer et de prévenir les irrégularités du système capitaliste. Ainsi, l’État serait en mesure de stabiliser l’économie en favorisant la consommation et en relançant l’emploi et la production puisqu'il serait plus présent.

Certains gouvernements provinciaux commencent alors à intervenir dans l’économie et dans le domaine social afin de se sortir le plus rapidement possible de la Grande Dépression et d’éviter qu’une crise aussi catastrophique ne se reproduise.

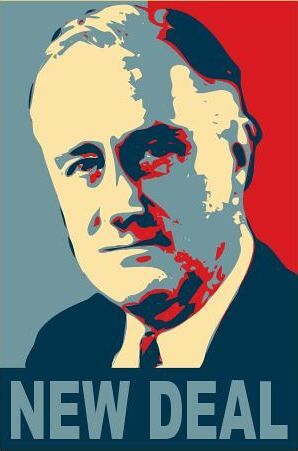

Aux États-Unis, le président Franklin Delano Roosevelt applique l’idéologie keynésienne lorsqu'il met en place le programme New Deal pour combattre les effets de la Grande Dépression. Le New Deal, mis en place de 1933 à 1938, sert à lutter contre la pauvreté, le chômage, les faillites d’entreprises et les mauvaises conditions de travail des ouvriers. Une assurance-chômage ainsi qu'un salaire minimum sont instaurés et une limite de 40 heures de travail par semaine est imposée. De plus, le gouvernement de Roosevelt finance de grands travaux publics comme des routes, des barrages hydroélectriques et des ponts afin de créer de nouveaux emplois. Par exemple, le célèbre Golden Gate Bridge de San Francisco a été construit pendant cette période.

Dès 1930, pendant la Grande Dépression, le premier ministre canadien Richard B. Bennett applique des idées keynésiennes pour redresser l'économie. Par exemple, il donne en moyenne 30 millions de dollars par année aux provinces pour financer des travaux publics et aider financièrement les chômeurs. De plus, pour mieux contrôler le système financier et monétaire du Canada, il crée la Banque du Canada en 1935.

Également en 1935, dans le cadre d'une élection fédérale, Bennett s'inspire du New Deal américain de Roosevelt pour soumettre son propre plan de relance économique. Il utilise la radio, un média très populaire à l'époque, pour publiciser son projet. Entre autres, il promet une assurance-chômage, une assurance maladie et un salaire minimum obligatoires.

Le Québec et plusieurs autres provinces s'opposent à ces réformes puisqu'elles agissent sur des compétences provinciales et non fédérales. Bennett perd les élections fédérales de 1935 et son New Deal canadien ne verra pas le jour.