Les membres du tiers état, surtout les bourgeois, souhaitent améliorer leur sort et pouvoir accéder à des postes importants dans l'administration royale. Cette situation, qui provoque déjà le mécontentement du peuple, s'envenime avec la crise financière et la crise agricole qui frappent la France.

Symbole de la Révolution française

Pour faire face à la crise financière, le roi de France de l'époque, Louis XVI, convoque une assemblée générale où les représentants de chaque ordre (noblesse, clergé et tiers état) se rencontrent. On appelle cette réunionles États généraux. Ils débuteront le 5 mai 1789. Afin de se préparer à cette importante rencontre, le roi demande à ses citoyens de mettre par écrit leurs demandes et leurs suggestions. Toutes ces idées sont écrites dans des livres qu'on appelle les cahiers de doléances. On y critique le fait que seuls les membres du tiers état paient des impôts et on demande que les membres des deux autres ordres en paient également. Évidemment, cette proposition, malgré qu'elle soit appuyée par le roi, n'est pas acceptée par la noblesse et le clergé. Tout est en place pour que le peuple se révolte.

L'ouverture des États généraux en 1789

Tout au long des États généraux, des émeutes et des manifestations éclatent un peu partout en France. Le tiers état revendique une société plus juste. Ses représentants, les bourgeois, se voyant refuser leurs demandes par la noblesse et le clergé, décident de tenir une réunion en dehors des États généraux. Elle aura lieu le 17 juin 1789. Ils y concluent une entente: ils resteront ensemble tant qu'ils n'auront pas doté la France d'une nouvelle constitution qui supprimera les privilèges de la noblesse et du clergé. Cette nouvelle assemblée constituante, portée par les valeurs humanistes des philosophes des Lumières, représente une menace pour le pouvoir du roi et pour l'Ancien Régime.

Lors du serment du jeu de paume, les représentants du tiers état forment une assemblée constituante.

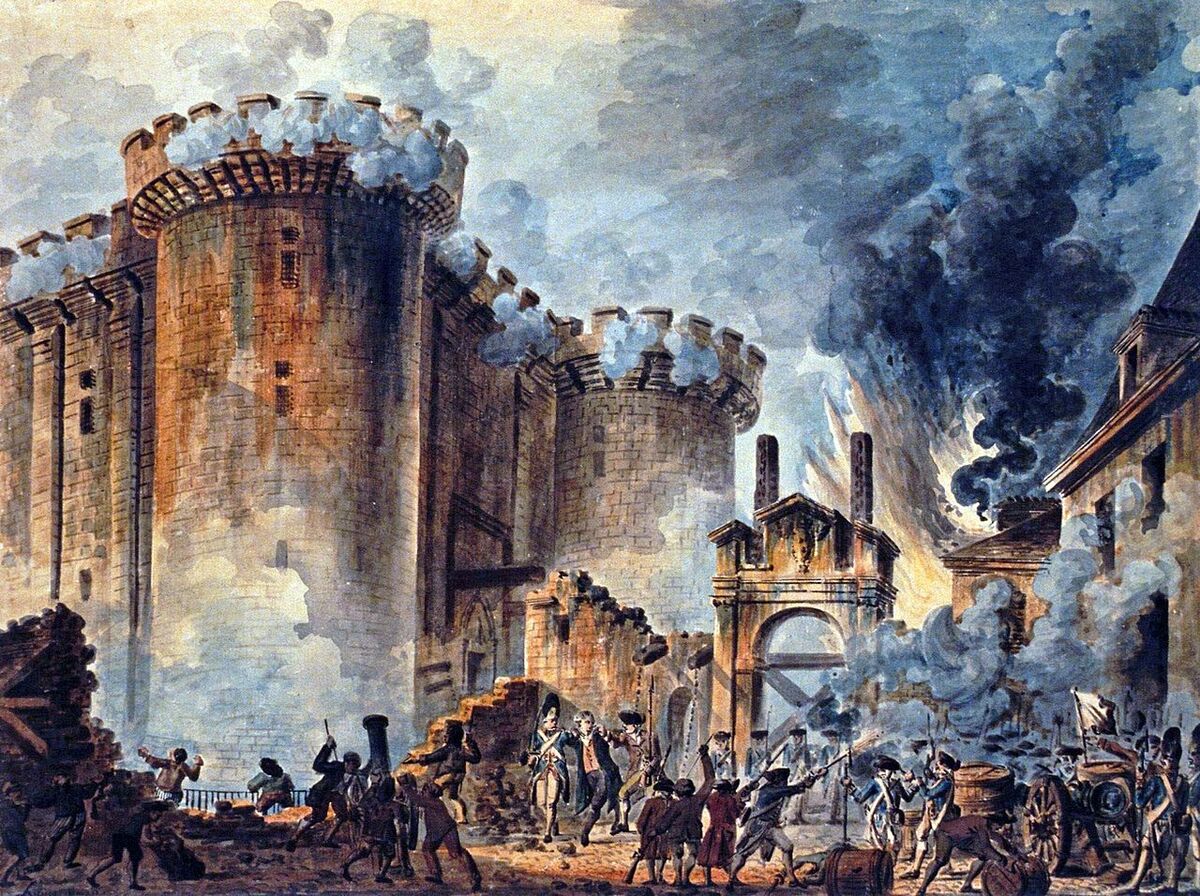

Des émeutes ont lieu depuis le début des États généraux, mais le 14 juillet 1789 marque un tournant dans l'histoire de la France. Durant cette journée, des membres du tiers état attaquent et prennent possession de la prison de la Bastille. Cet acte est très représentatif. Bien qu'il n'y ait que peu de prisonniers à l'intérieur de cette prison, elle est un symbole du pouvoir absolu du roi qui peut enfermer qui il veut, sans procès.

La prise de la Bastille

À partir de cet évènement, rien ne va plus. Le 4 août 1789, les députés, sous la pression du peuple français, n'ont d'autre choix que d'abolir les privilèges de la noblesse et du clergé. Le 26 août de la même année, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte officiel protégeant les libertés de tous et de chacun, est mise en place. C'est la fin de l'Ancien Régime. Un peu plus tard, la monarchie absolue est remplacée par une monarchie constitutionnelle le 3 septembre 1791. Toutefois, Louis XVI tente de garder des pouvoirs pour lui seul. Finalement, la monarchie tombe et Louis XVI est guillotiné en janvier 1793.

L'exécution de Louis XVI en 1793

La monarchie constitutionnelle est remplacée par une république. Ce changement ne se fait pas sans heurt. En 1793, certains révolutionnaires, dont Maximilien de Robespierre, créent le Comité du salut public. Les révolutionnaires n'hésitent pas à utiliser la violence pour condamner les personnes qui s'opposent ou qui sont soupçonnées de s'opposer à la République. C'est le début d'une période appelée la Grande Terreur. La Révolution qui était censée apporter la liberté et l'égalité au peuple est maintenant source de peur, de violence et de pauvreté. Les membres du Comité du salut public, ainsi que d'autres révolutionnaires, sont exécutés à leur tour. La France se retrouve donc dans un état d'instabilité politique et financière, ce qui permettra à Napoléon Bonaparte et à son armée de prendre le pouvoir en 1799. Cet évènement marque la fin de la République.

Napoléon Bonaparte

On donne le nom de sans-culottes aux révolutionnaires qui proviennent de la population de Paris. Souvent de petits commerçants ou des artisans, ils sont appelés ainsi puisqu'ils refusent de porter la culotte qui est portée par les nobles, car elle est vue comme un symbole de la monarchie.

Condorcet, qui est mathématicien, homme politique et philosophe, siège à l'Assemblée législative à partir de 1791. Il a écrit des livres et des articles à l'intérieur desquels il défend les droits, notamment celui du droit de vote des femmes.

Nicolas de Condorcet (1743-1794)

Les impacts de la Révolution sur la société française sont remarquables. D'abord, inspirés par les idées des Lumières, les représentants du tiers état ont contribué à l'abolition de l'Ancien Régime. L'idée qu'une personne est plus importante et a plus de privilèges qu'une autre parce qu'elle est née dans le bon groupe social est révolue. Les citoyens deviennent libres. Ils sont également égaux devant la justice et possèdent le droit de vote.

Bataille impliquant Napoléon Bonaparte

De plus, la séparation des pouvoirs, une idée des humanistes de la Renaissance, est appliquée en France. Ces droits sont protégés par un document: la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Même si elle a été violente à bien des égards, la Révolution française a éliminé l'idée que certains citoyens ont plus de droits que d'autres. Ils sont tous libres et égaux.