Nouvellement élu en 1960, le gouvernement libéral de Jean Lesage souhaite miser sur la culture afin d’affirmer l’identité québécoise. C’est pour cette raison que le ministère des Affaires culturelles est créé en 1961. Plusieurs subventions sont distribuées afin d’appuyer financièrement les artistes québécois dans la création de leurs œuvres. Ces mesures ont provoqué de nombreux changements dans le milieu artistique québécois.

Avec ce soutien, le milieu des arts a pu contribuer aux changements de la Révolution tranquille.

La culture québécoise connait une grande effervescence entre 1960 et 1970. Le cinéma, le théâtre, la musique, la littérature et la peinture sont tous des exemples d’arts qui ont contribué à l’affirmation de l’identité québécoise par la richesse de sa culture. Ces créations explorent de nouvelles manières de faire. Elles présentent le quotidien des personnes, elles mettent de l’avant des préoccupations sociales et des questionnements identitaires de leur époque. Voici quelques exemples de créations artistiques québécoises.

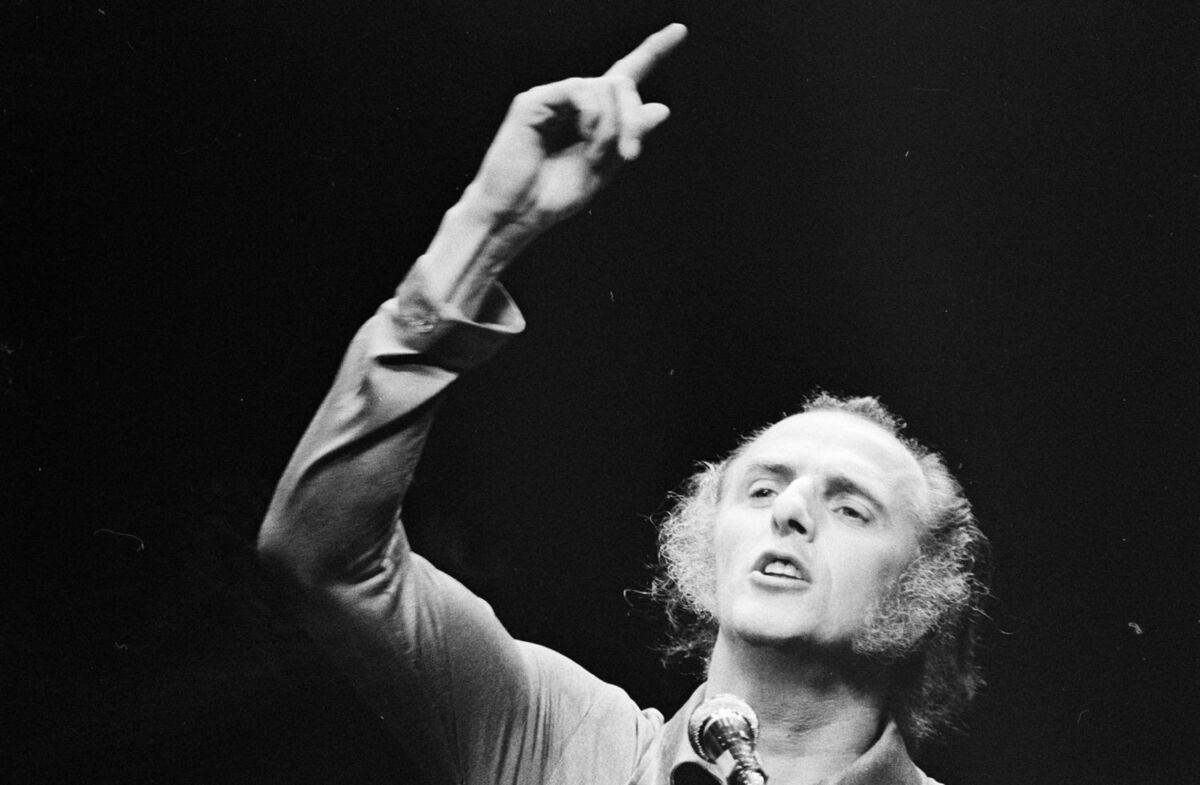

La chanson d’expression française a remporté un large succès au Québec où de nombreux jeunes artistes émergents chantaient l’amour qu’ils portaient à leur province et à leur identité. Ces jeunes auteurs-compositeurs québécois sont appelés « chansonniers » et plusieurs grands noms de la chanson québécoise ont émergé de cette nouvelle vague artistique :

- Gilles Vigneault,

- Pauline Julien,

- Robert Charlebois,

- Claude Léveillé,

- etc.

Gilles Vigneault a été un acteur important de l’émergence de la chanson d’expression française au Québec.

Source : Gilles Vigneault [Photographie], Desilets, Antoine, 1960-1976, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). CC BY-NC-ND[1]

La relation privilégiée qu’entretient le Québec avec la France a largement contribué à l’émergence de la chanson d’expression française, et ce, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la province.

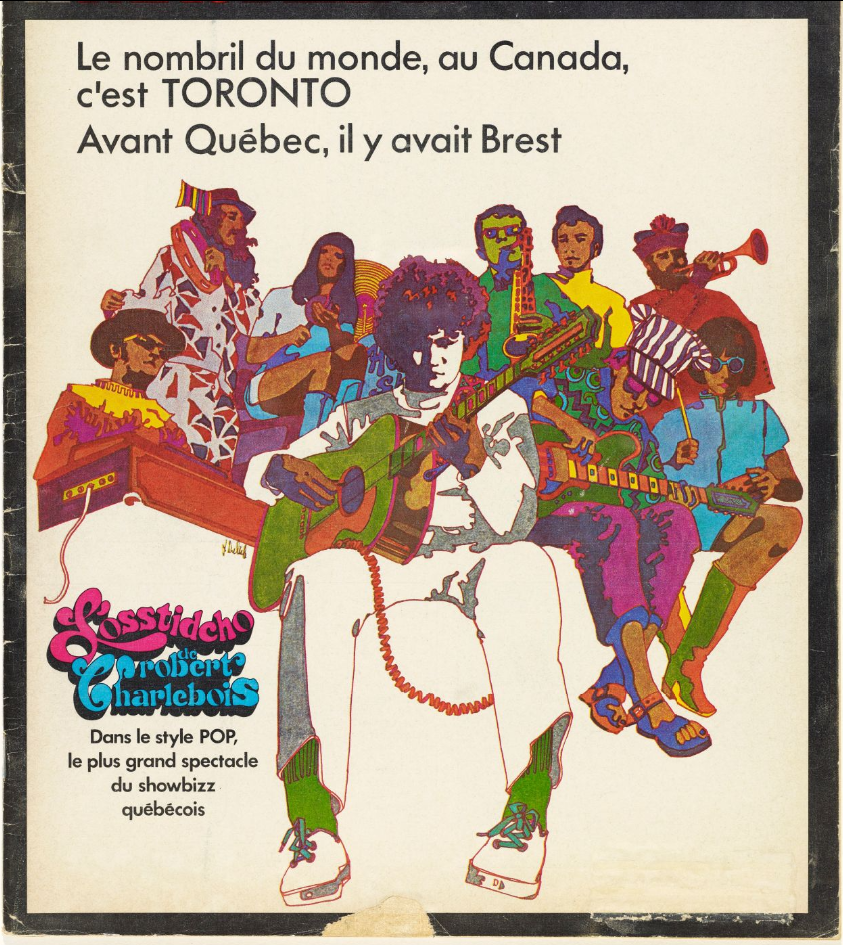

L’Osstidcho est un spectacle présenté à Montréal en 1968. Il a réuni de nouveaux artistes comme Yvon Deschamps et Robert Charlebois. Cet évènement a été très populaire et a marqué un moment important pour la culture québécoise. Il a exploré de nouvelles manières de faire en mélangeant l’humour, la chanson et le théâtre de manière audacieuse. L’Osstidcho est ainsi devenu un symbole de la contreculture de l’époque.

Source : « Première page », Le magazine Maclean [Image], Delisle, Jacques, novembre 1968, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). Droits réservés*[2]

La contreculture est un mouvement qui s’oppose aux valeurs et aux traditions de la société établie. Elle propose de nouvelles façons de penser et de vivre.

Michel Tremblay s’est démarqué en créant, en 1968, l’une des pièces les plus marquantes de cette époque : Les Belles-sœurs. Cette pièce de théâtre est la première à utiliser le joual, un langage qui est spécifique à la culture québécoise et qui n’était pas utilisé auparavant sur scène.

Source : Michel Tremblay lors du Salon du livre de Montréal 2017 à la Place Bonaventure [Photographie], Châteauneuf, Lëa-Kim, 2017, 17 novembre, Wikimedia Commons, (URL). CC 4.0 BY-SA[3]

Le cinéma québécois de cette période explorait souvent les enjeux et les changements sociaux.

Le film Pour la suite du monde est un documentaire unique dans lequel la vie et les traditions d’une communauté isolée du Québec sont montrées. Ce film, lancé en 1962, a été réalisé par Michel Brault et Pierre Perrault. On y voit une façon de vivre qui était en train de disparaitre. Ce film a permis aux Québécois de se voir à l’écran, de réfléchir à leurs racines et à leur identité alors que la société changeait très vite. Il a aussi marqué l’émergence d’un cinéma québécois authentique, capable de raconter ses propres histoires et de montrer la réalité de sa population.

Source : Pour la suite du monde [Image], Office national du film du Canada, (s.d.), (URL). Droits réservés* [4]

La Révolution tranquille a profondément transformé la littérature québécoise. Les auteurs ont commencé à explorer de nouvelles thématiques, s’éloignant des traditions pour dépeindre la société moderne.

Le recueil de poésie L’homme rapaillé (1970), écrit par Gaston Miron, est un livre très important de la Révolution tranquille. Ce livre est devenu un symbole fort de l’identité québécoise. À travers ses poèmes, Miron exprime le désir d’un peuple de se rassembler, de se comprendre et de s’affirmer. Il parle des luttes passées, de la force de la langue française et de l’espoir pour l’avenir du Québec. L’homme rapaillé a donné une voix puissante au mouvement nationaliste et culturel de l’époque, aidant les Québécois à prendre conscience de leur propre histoire et de leur valeur.

Source : Gaston Miron [Photographie], Desilets, Antoine, 1960-1970, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). CC BY-NC-ND[5]

L’État québécois, pour soutenir l’émergence de ces nouveaux mouvements artistiques, investit dans les lieux de diffusion pour faciliter l’accès du public à ces nouvelles œuvres. Ainsi, plusieurs salles de spectacles voient le jour. De plus, plusieurs œuvres modernes sont incluses dans les infrastructures publiques.

Le gouvernement veut rendre l’art plus accessible à tous, par exemple en intégrant des œuvres originales dans des lieux comme le métro de Montréal. Également, devenant de plus en plus populaires, des technologies telles que la radio et la télévision permettent de diffuser les nouvelles créations artistiques québécoises auprès d’un public de plus en large.

Inaugurée en 1963 à Montréal, la Grande Salle de la Place des Arts (aujourd’hui appelée Salle Wilfrid-Pelletier) permet à de nombreux artistes de se produire devant un large public.

Source : Place des Arts, Montréal [Photographie], Jeangagnon, 11 août 2012, Wikipedia. (URL). CC 3.0[6]

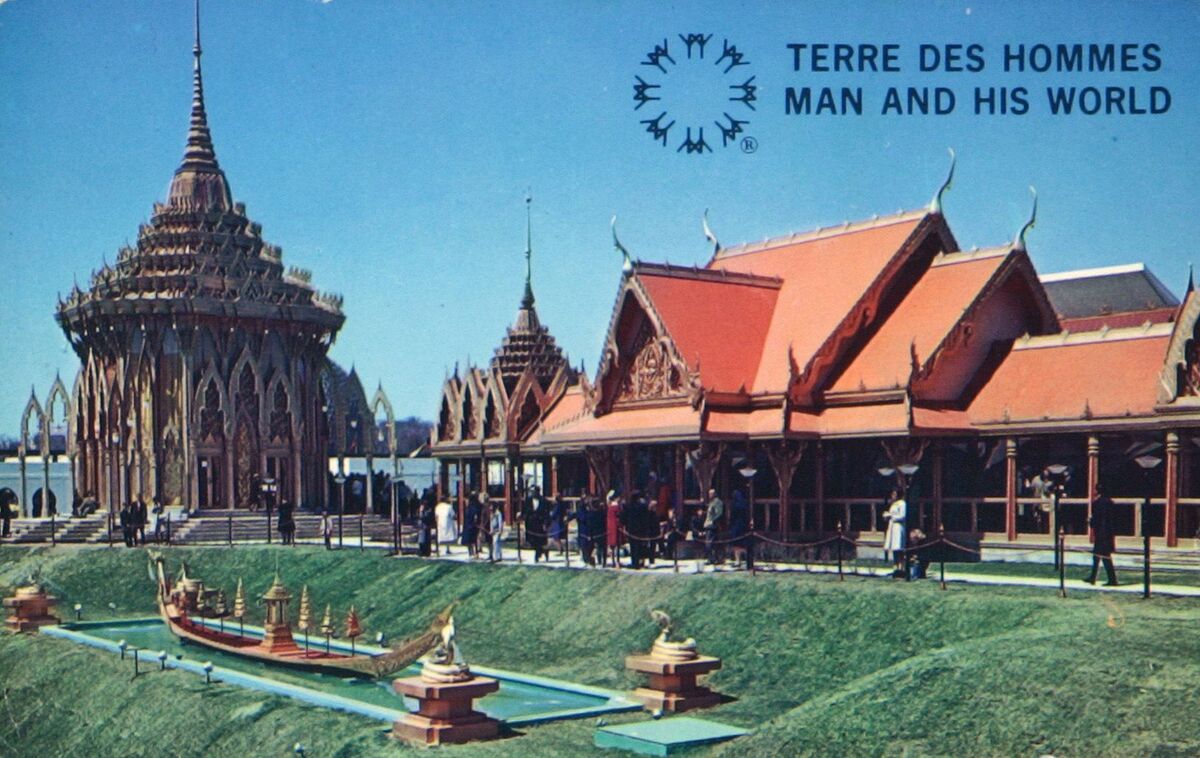

L’Expo 67 était une grande Exposition universelle qui a eu lieu à Montréal en 1967. Sous le thème « Terre des Hommes », elle a attiré des millions de visiteurs du monde entier et a présenté les avancées de nombreux pays. Cet évènement a été très important pour le Québec et sa culture : il a montré au monde entier le dynamisme et la modernité de Montréal et de la société québécoise. L’Expo 67 a permis au Québec de s’ouvrir sur la scène internationale et d’affirmer fièrement son identité propre et sa capacité d’organiser de grands évènements.

On voit sur l’image le Pavillon de la Thaïlande, le Pavillon de la Tchécoslovaquie et le Pavillon de l’Ontario.

Source : Expo 67 à Montréal : Terre des Hommes [Photographie], Les Messageries de Presse Benjamin Ltée, 1967, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL) Droits réservés* [7]

- Desilets, Antoine. (1960-1976). Gilles Vigneault [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL). CC BY-NC-ND

- Delisle, Jacques. (novembre 1968). « Première page », Le magazine Maclean [Image]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL).*

- Châteauneuf, Lëa-Kim. (2017, 17 novembre). Michel Tremblay lors du Salon du livre de Montréal 2017 à la Place Bonaventure [Photographie]. Wikimedia Commons, (URL). CC 4.0 BY-SA

- Office national du film du Canada. (s.d.). Pour la suite du monde [Image]. (URL).*

- Desilets, Antoine. (1960-1970). Gaston Miron [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). CC BY-NC-ND

- Jeangagnon. (2012, 11 août). Place des Arts, Montréal [Photographie]. Wikipedia. (URL). CC 3.0

- Les Messageries de Presse Benjamin Ltée. (1967). Expo 67 à Montréal : Terre des Hommes [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL).*

*Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d’auteur dans le cadre d’une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].