<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

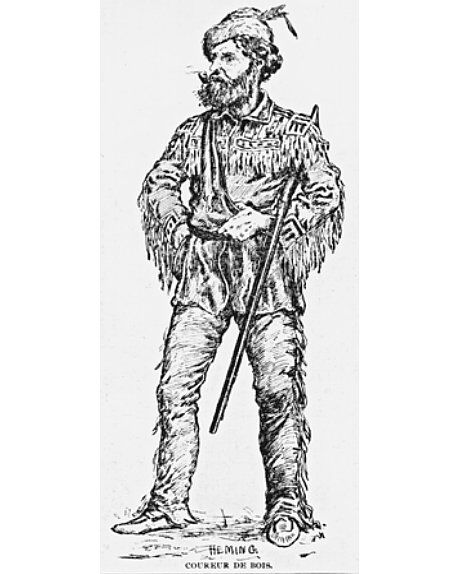

<html><body><p>En <span class="text-highlight--primary">1663</span>, <span class="text-highlight--secondary">le commerce des fourrures est toujours l'activité économique la plus lucrative de la Nouvelle-France</span>. Comme <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-guerre-et-la-diplomatie-autochtones-au-17-e-s-h1518">la Huronie a été détruite en <span class="text-highlight--primary">1650</span></a>, les Français n'ont d'autre choix que d'aller chercher directement les fourrures dans la région des Grands Lacs. C'est à partir de ce moment que <span class="text-highlight--secondary">le coureur des bois</span> fait son apparition. Celui-ci jouera un rôle important dans le commerce des fourrures en Nouvelle-France.</p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Comme les habitants de la Nouvelle-France sont libres de pratiquer le métier de leur choix et que le commerce des fourrures est plus rentable que le travail de la terre, <span class="text-highlight--secondary">plusieurs abandonnent leur ferme</span> pour se consacrer à la traite des fourrures. Cette situation inquiète le tout nouveau gouvernement royal. En effet, ce mouvement des habitants vers les bois va à l'encontre de <a href="/fr/eleves/bv/histoire/la-croissance-de-la-population-sous-le-gouvernemen-h1521">son plus grand souhait : voir grandir le nombre d'habitants de la colonie</a>. </p>

</body></html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>En <span class="text-highlight--primary">1676</span>, pour empêcher ce déplacement massif de colons vers les bois, les autorités de la colonie décident de leur interdire la traite des fourrures. Toutefois, <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-adaptation-des-colons-en-nouvelle-france-h1523">l'esprit d'indépendance</a> des Canadiens qui provient, entre autres, des contacts avec les Autochtones, les amène à <span class="text-highlight--secondary">défier ces ordres et à continuer d'effectuer ce commerce payant</span>. C'est pourquoi, en <span class="text-highlight--primary">1681</span>, <span class="text-highlight--secondary">les autorités décident de distribuer des permis accordant le droit à la traite des fourrures<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">.</span></span> On nomme ces permis <span class="text-highlight--secondary"><em>congés de traite</em></span>. Encore une fois, les colons contournent ce système en vendant illégalement des fourrures aux Britanniques et à des contrebandiers.</p>

</body></html>

- La compagnie

- Le marchand

- Le voyageur

- L'Autochtone

L'implantation du système des congés de traite modifie un peu la manière dont se fait le commerce des fourrures. À partir de 1681, les autorités de la colonie attribuent vingt-cinq permis de traite à des marchands ou à des officiers militaires. Chaque permis donne la possibilité à trois voyageurs de partir en forêt. Ces voyageurs se dirigent vers la région des Grands Lacs pour échanger des objets contre des fourrures aux Autochtones de la région. Ces fourrures sont alors rapatriées en ville pour être ensuite exportées vers la métropole. Une fois arrivées en France, elles sont gérées par les compagnies.

| Rôles des agents de traite des fourrures | |

|---|---|

| Différents agents de traite | Rôles des différents agents de traite |

| Compagnie en France |

|

| Marchands en Nouvelle-France |

|

| Voyageurs |

|

| Autochtones |

|