Le nationalisme est un courant de pensée dont l'objectif est de faire la promotion et/ou la défense d'une nation.

Avec les tensions politiques des années 1830, l'idée du nationalisme devient très politisée. Le Parti canadien qui devient le Parti patriote défend la nation canadienne et l'idée d'un Bas-Canada indépendant fait son chemin. Après 1840, l'aspect culturel de la nation canadienne-française est très important (langue, religion). On parle alors de survivance de la nation. Après 1867, des tensions entre Canadiens anglais et Canadiens français (rébellions des Métis, crise de la conscription de 1917, etc.) ravivent le nationalisme canadien-français, qui se caractérise par une distanciation à l'égard de l'Empire britannique.

Au Québec, parmi les défenseurs de la nation canadienne-française, se trouve Honoré Mercier, premier ministre du Québec entre 1887 et 1891. Il est l'un des défenseurs de l'autonomie du Québec au sein du Canada. En 1885, il prononce un discours nationaliste au Champ-de-Mars, en lien avec la pendaison de Louis Riel, chef des rébellions métisses.

Au début des années 1900, un autre ardent nationaliste canadien-français est l'abbé Lionel Groulx. Historien et professeur, il prône un nationalisme plus conservateur, qui est tourné vers la famille et le travail de la terre. Ces idées sont véhiculées dans des journaux comme Le Nationaliste et la revue L'Action nationale.

Lionel Groulx est beaucoup préoccupé par la préservation de la langue française et de la religion catholique. Il publie en 1922 un roman, L'appel de la race, dans lequel il prône un idéal catholique et rural.

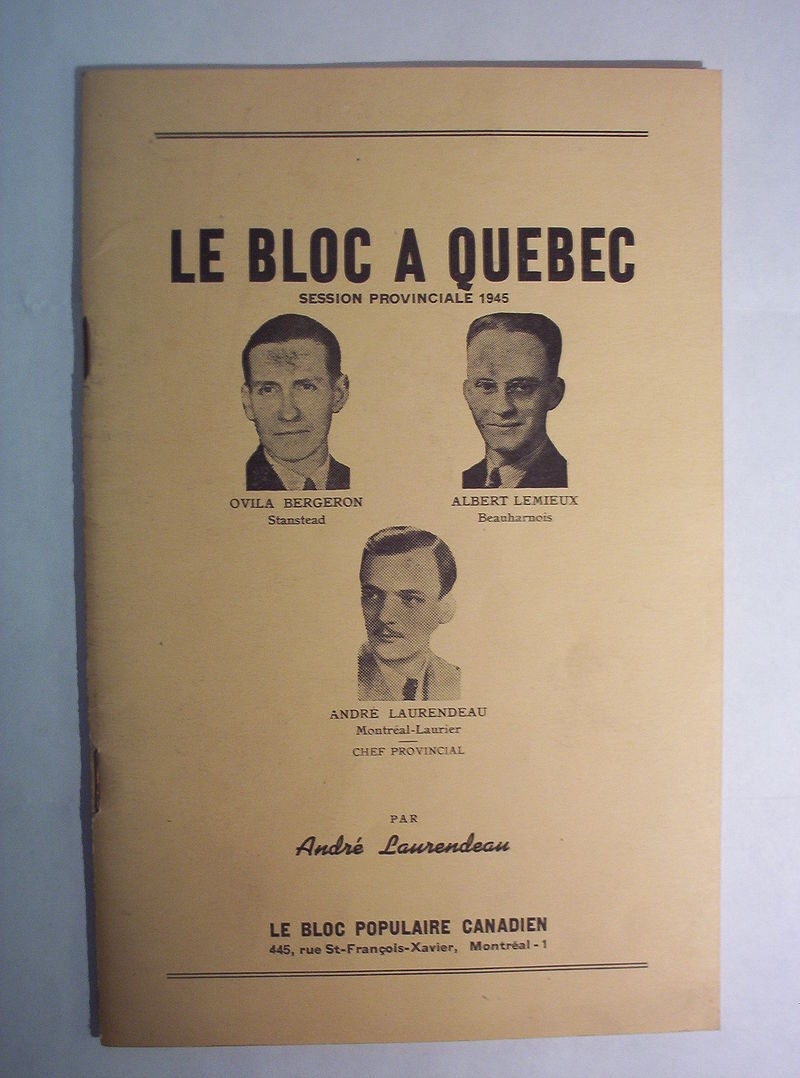

Un parti politique provincial et fédéral, le Bloc populaire canadien, milite également pour l'indépendance du Canada par rapport au Royaume-Uni et l'autonomie du Québec dans le Canada. Fondé par des opposants à la conscription en 1942, il est actif jusqu'en 1947, année où son chef de la section provinciale, André Laurendeau, démissionne.

Brochure de la section québécoise du Bloc populaire canadien, en 1945