Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Suite à <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-essor-urbain-et-commercial-h1318">l’essor urbain et commercial</a>, les habitants des villes ont commencé à vouloir défendre leurs propres intérêts et à gouverner leur cité par eux-mêmes. Alors qu’ils étaient assujettis au pouvoir seigneurial, les citadins étaient considérés comme des sujets du seigneur, au même titre que les paysans et les vassaux.<br>

<br>

Toutefois, les habitants des villes, de plus en plus riches, ne voulaient pas se soumettre aux mêmes règles que les paysans, puisqu’ils ne vivaient pas de la même manière. Selon eux, les règles et le fonctionnement de la ville devaient se décider par ses habitants.</p>

</body></html>

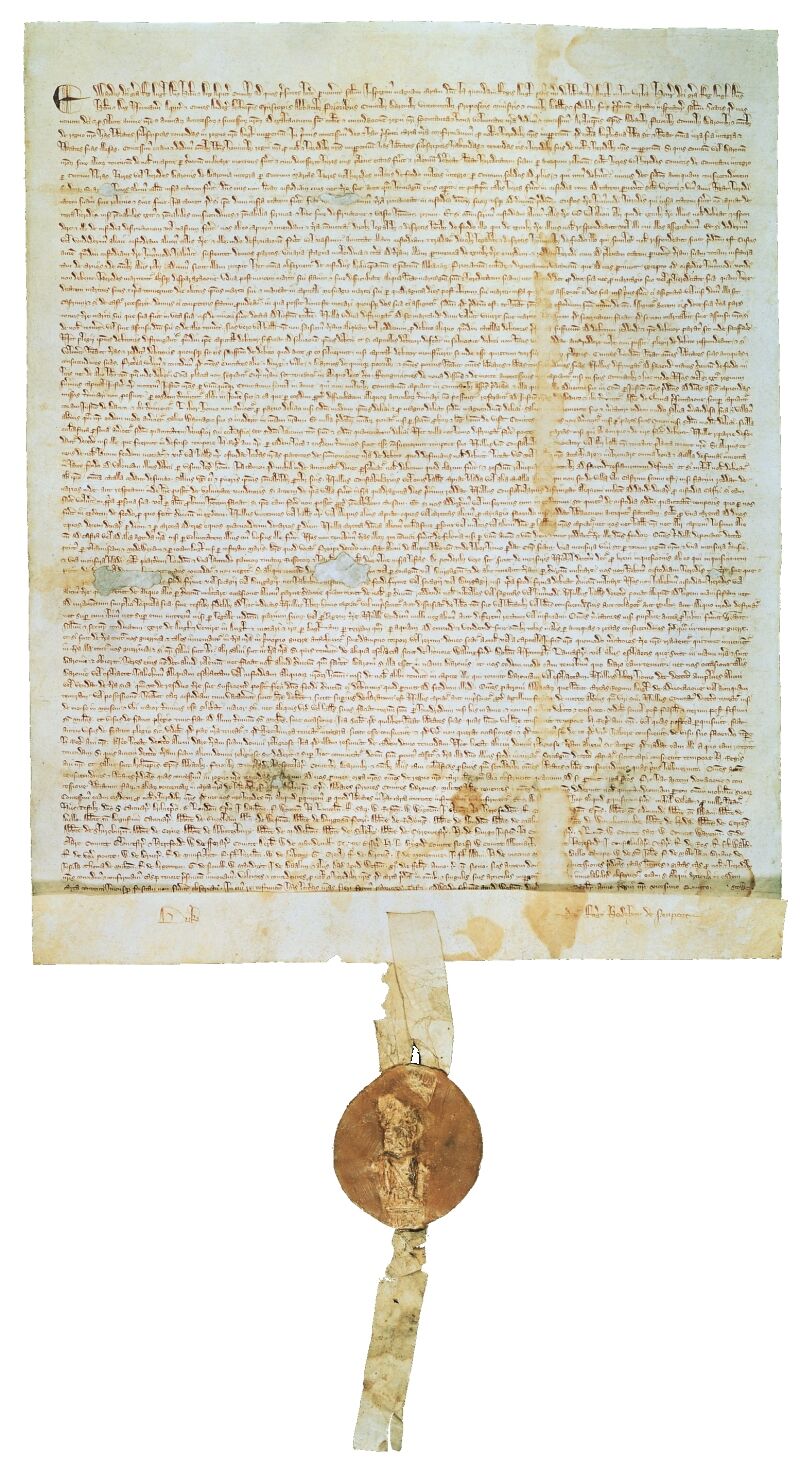

La grande charte (la Magna Carta) en 1215 a pour effet de limiter le pouvoir du roi

Plusieurs villes ont alors commencé à réclamer des droits au seigneur ou au roi, dont le droit de gouverner de manière autonome. Le roi et les seigneurs ont accédé aux demandes de la communauté citadine, celle-ci devenant progressivement plus importante que les seigneuries.

Les habitants des villes se sont donc associés entre eux afin de gérer les affaires de la ville, indépendamment du seigneur. Les premières villes autonomes, qui prirent le nom de communes, s’appuyaient réellement sur un pouvoir partagé par toute la population.

Plusieurs seigneurs ont alloué des droits et des responsabilités aux villes. Ces droits concernaient la gestion des terres, la défense de la muraille, la construction des nouveaux immeubles et le contrôle des marchandises. Par l’octroi de ces droits, les citadins avaient ainsi une totale liberté de gestion de ses intérêts.

Les communes votaient des lois et décidaient de leur fonctionnement. Puisqu’elles avaient obtenu l’autonomie, elles devaient assurer la gouvernance de la ville ainsi que toutes les fonctions associées au gouvernement. Les citadins avaient dorénavant le droit de voter pour élire leurs représentants et leurs magistrats, le droit de décider des règles internes de la cité et de déterminer la charge fiscale. Dans certaines régions, les communes se voyaient offrir encore plus de droits tels que: posséder une armée, élire un gouvernement local, battre la monnaie, gérer la politique tant interne qu’externe.

En offrant la direction de la ville à toute la population, les communes furent gérées en oligarchie, dans laquelle les bourgeois et le seigneur partageaient le pouvoir. Rapidement, les communes prirent plus de pouvoir et devinrent de réelles puissances politiques et sociales.

Montbrison au Moyen Âge

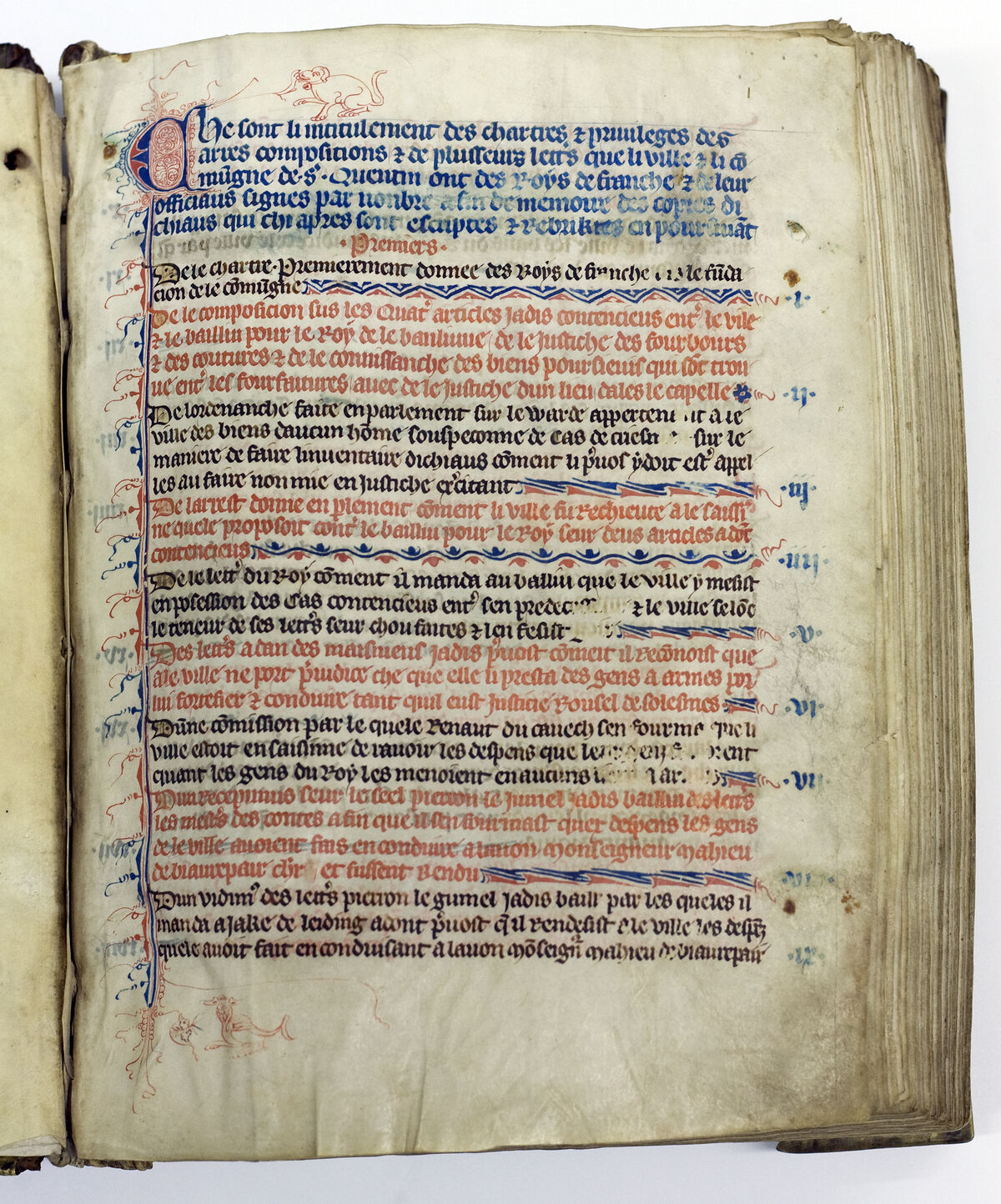

Les citadins faisaient le serment de se prêter assistance et conseil afin de toujours assurer la paix et la sécurité dans leur commune. Ce serment trouvait sa source dans la charte communale, qui décrivait le fonctionnement de la commune. Le but premier était de supprimer les conflits afin de vivre dans la paix. Les citadins et le nouveau pouvoir communal devaient instaurer un ordre social régulier dans lequel la solidarité et la fraternité régnaient. Quelques communes ont même créé des caisses communales afin de mieux financer les œuvres charitables et la fonction publique. La charte communale était composée de plusieurs statuts. Ces derniers établissaient les institutions dont la commune devait se doter.

La charte communale de Saint-Quentin, datant de 1195

La première institution créée fut l’assemblée des citoyens. Comme son nom l’indique, elle regroupait l’ensemble de la population de la ville. Dans certaines communes, l’assemblée des citoyens fut remplacée par un conseil large, formé d’une centaine de notables. Les notables profitaient alors d’une place plus importante dans la hiérarchie communale. Plus facile à rassembler, ce conseil avait le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant la commune.

Suivant l’évolution des communes, le conseil large fut également remplacé par un autre groupe, encore plus restreint : le collège des échevins (ou des consuls). Dirigé par le maire, ces échevins devaient s’acquitter de responsabilités précises tel que le commerce, les salaires, la justice, la navigation, etc. Les échevins étaient élus par la population. Bien que tous les citoyens pouvaient se présenter aux élections, c’était majoritairement des riches bourgeois qui occupaient ces postes.

En plus des conseils élus pour prendre les décisions, les communes devaient organiser et gérer deux autres institutions essentielles : la milice, pour protéger la ville, et le système de justice.

Les grands bourgeois, par leur richesse et leur forte implication politique, se dotaient de pratiquement tous les pouvoirs dans la commune. Ils étaient au-dessus de la hiérarchie sociale. Qu’ils soient notables ou non, les grands bourgeois étaient considérés comme les meliores, c’est-à-dire les meilleurs de la société. Bien que les communes se définissaient comme des entités politiques égalitaires, le réel pouvoir ne se trouvait qu’entre les mains des meliores. Les plus pauvres n’avaient non seulement aucun pouvoir, mais n’avaient pas réellement le droit de contredire ou de nuire aux décisions prises par les bourgeois.

Le serment d’égalité de la commune concernait plutôt une égalité politique entre les seigneurs et le pouvoir communal, donc les bourgeois. Le contrôle et l’administration de la ville étaient assurés par le patriciat : les riches familles de la commune. Le patriciat prenait toujours des décisions qui l’avantageaient: règlementation, taxes, loyer, etc.

La charte de franchise était un acte par lequel un seigneur offrait à l’ensemble des sujets de la seigneurie les droits liés à la commune. Par exemple, la charte de franchise de la commune de Moudon, en Suisse, établissait les règles suivantes :

- Droit et obligation du seigneur de conserver les droits et les coutumes des habitants;

- Respect de la part des bourgeois des droits et de l’honneur du seigneur;

- Interdiction d’arrêter quelqu’un dans les limites de la ville, sauf si c’est un brigand, un traître, un meurtrier ou un criminel.

Il est difficile de décrire précisément les règles et le fonctionnement des communes puisqu’aucune d’entre elles ne fonctionnait réellement de la même manière. Il y a tout de même des différences notables entre les communes situées plus au nord du continent et celles plus au sud (sud de la France et Italie).

Les communes du sud valorisaient des valeurs et un mode de vie plus près de ceux de l’Antiquité romaine. L’élite urbaine était variée puisque formée de seigneurs, de marchands et d’évêques. Les villes du sud avaient leur propre seigneur et leurs chevaliers. Les décisions liées à la commune étaient prises en accord avec l’évêque et les représentants de la population. Ces consuls étaient élus par les citoyens.

Les communes situées plus au nord avaient une culture plus près des valeurs médiévales. D’ailleurs, leurs élites étaient surtout formées de seigneurs et de membres du haut-clergé. Ces communes étaient également intégrées dans le monde seigneurial, mais profitaient d’une charte offerte par le seigneur.

Fondée en 1161, la commune d’Avignon est un exemple typique de commune du sud. Ville commerciale, Avignon était alors l’une des villes les plus riches et puissantes du sud de la France.

La commune était présidée par un évêque, mais ce dernier était soumis à l’autorité de huit consuls. Ces consuls étaient élus pour une durée d'un an par la population. Le président et les consuls étaient aidés par des juges et des maîtres. Lorsque des décisions importantes devaient être prises, toute la population était rassemblée.

Dès le 14e siècle, plusieurs conflits ont éclaté à l’intérieur des communes entre les artisans et les dirigeants: le pouvoir économique s’opposait alors au pouvoir politique. Les artisans et la population plus pauvre, ne détenant que très peu de pouvoir, ont critiqué fortement les abus des communes, soulevant des conflits et des confrontations. À l’intérieur même des communes, plusieurs conflits naissaient également. En effet, les riches familles se disputaient entre elles pour prendre le contrôle de la ville et de ses richesses.

Les paysans, au même moment, commençaient à se révolter contre ces abus. Leur situation ne s’était pas du tout améliorée entre le joug des seigneurs et la domination des bourgeois. De plus, les communes se livraient de chaudes luttes entre elles pour prendre le contrôle du commerce ou du territoire.

Dans certains cas, ce sont les rois et les seigneurs qui ont repris le contrôle des communes. Cette reprise de pouvoir par la monarchie signifiait une perte des droits et des systèmes politiques mis en place. Les rois et les seigneurs désiraient mettre fin à l’instabilité grandissante. Cet assujettissement massif des communes, des villes et des campagnes aura permis aux rois de reprendre le contrôle de leur territoire et d’affermir leur pouvoir central.

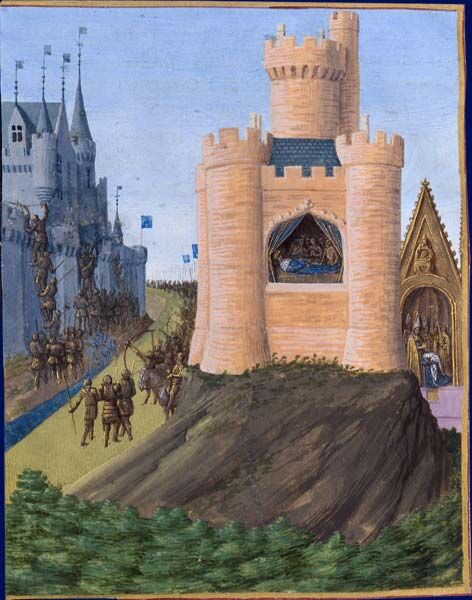

Le siège d’Avignon

La commune d’Avignon est un exemple de cette réalité. Après avoir été assiégée par l’armée du roi de France, celle-ci a perdu son autonomie. Le roi a remis l’autorité au comte et il mit fin à tous les pouvoirs communaux en 1251. L’exemple d’Avignon représente bien le déclin des communes au Moyen Âge.