Les syndicats ont été reconnus officiellement en France en 1884. Au départ, l’Église se positionnait surtout du côté de la haute bourgeoisie. Toutefois, plusieurs penseurs catholiques constataient eux aussi les conditions de travail des ouvriers. C’est pourquoi de nombreux syndicats étaient liés à la religion. En France, de nombreux syndicats chrétiens ont vu le jour. À partir de ce moment, les ouvriers ont réussi à améliorer leur sort et leurs conditions de travail : loi sur l’hygiène et la sécurité, repos hebdomadaire, retraite, etc.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

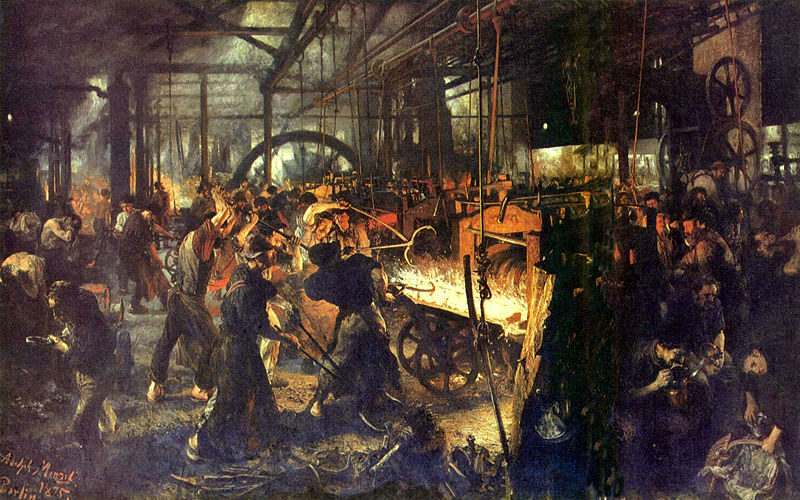

<html><body><p>Tout comme pour l’émergence des idéologies sociales et équitables,<span class="text-highlight--secondary"> les conditions misérables des ouvriers ont stimulé la création de mouvements syndicalistes</span>. Après la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/revolution-francaise-notions-avancees-h1075">Révolution française</a>, le <a href="/fr/eleves/bv/histoire/mouvements-de-pensee-ideologies-et-doctrines-1-h1219#liberalisme">libéralisme économique</a> mis en place empêche les ouvriers de se regrouper et de défendre leurs intérêts. Au début du <span class="text-highlight--primary">19</span><sup class="text-highlight--primary">e</sup><span class="text-highlight--primary"> siècle</span>, <span class="text-highlight--secondary">les ouvriers n’ont pas le droit de s’associer en syndicats</span>. Pour obtenir ce droit, les ouvriers ont dû manifester et se révolter comme lors de la <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-industrialisation-en-france-notions-avancees-h1080#communeparis">Commune de Paris</a>. Les mouvements ouvriers sont nés lors de la <a href="/fr/eleves/bv/monde-contemporain/l-industrialisation-et-ses-consequences-h1078">révolution industrielle</a>, alors que les conditions de travail étaient éprouvantes et qu’aucune loi ne légiférait le travail exigé par les employeurs.</p>

</body></html>

Les ouvriers furent fortement influencés par les théories de Marx et d’Engels et la critique socialiste. Les ouvriers amorçaient alors une véritable lutte contre les employeurs bourgeois et contre l’État, qui tentait de réprimer les révoltes ouvrières.

Cette vision du syndicalisme comme une lutte sociale entre deux groupes distincts a marqué toute l’histoire et la philosophie du syndicalisme. Les liens entre les revendications ouvrières et la politique étaient alors très forts et associés à la lutte des classes décrite par Marx. Les premières associations de travailleurs visaient une transformation sociale et ouvrière importante, menant à la dictature du prolétariat. Par exemple, en France, les révoltes des ouvriers sont directement liées aux bouleversements sociaux et politiques qui sont survenus après la Révolution française.

Il faut préciser que les droits des travailleurs étaient inexistants à l’époque, les associations de travailleurs étaient même interdites par la loi. Les seuls moyens dont les ouvriers disposaient étaient alors les révoltes, les émeutes et les manifestations violentes. Les ouvriers ont dû imposer leurs exigences par la force. De plus, en raison de l’absence de programmes sociaux gouvernementaux, les syndicats ont dû lutter pour l’obtention de protection sociale : soins aux familles, maladies, retraites, éducation, accident de travail, etc.

La critique socialiste de Marx et Engels a amorcé un combat syndical marqué par la lutte des classes. Les syndicats, dans cette vision socialiste, étaient directement liés et dépendaient des partis politiques. Plusieurs syndicats en France, en Allemagne et en Angleterre ont vu le jour avec ces objectifs. Plus tard, les syndicats ont fait les distinctions entre les objectifs socialistes et les visées communistes.

D’un autre côté, plusieurs syndicats sont nés avec des visées plus anarchiques. L’anarcho-syndicalisme souhaitait ainsi non seulement mettre fin au capitalisme, mais refusait également la dictature du prolétariat. En fait, les anarchistes souhaitaient lutter en faveur de la liberté totale des individus. Ces deux axes théoriques ont fourni les connaissances et les moyens d’action pour les syndicats, ce qui a favorisé leur essor dès 1880.

Dès 1791, une loi entrait en vigueur et interdisait toute forme d’association dans le monde du travail. Au début de la révolution industrielle, les ouvriers devaient se soumettre aux conditions de travail existantes, sans aucun moyen de les améliorer. Quelques corporations de secours mutuel sont peu à peu apparues et les ouvriers ont entrepris des moyens de pression tels que les grèves, les bris de machine et les manifestations. Toutefois, la répression policière freinait toujours les mouvements en place.

Au fil des ans, les mouvements vont se diviser en deux tendances : les groupes revendicateurs et les groupes désirant gérer les besoins sociaux. Au même moment, le droit de grève fut accordé et les chambres syndicales étaient tolérées. Ce n’est qu’en 1884 que les syndicats furent officiellement légalisés. Des tensions divisaient pourtant encore les différents groupes d’ouvriers. Certains désiraient des syndicats directement liés aux partis politiques (influence du marxisme), alors que d'autres souhaitaient la création de syndicats dissociés des partis politiques.

Les négociations entre ces deux branches ont mené à un accord, créant ainsi la Confédération générale du travail (GCT). Cette confédération, inspirée des théories anarchistes et révolutionnaires, a véritablement fait naître les grandes luttes syndicales du 20e siècle en France, influencées par la révolution russe. Après la Première Guerre mondiale, les syndicats développent un nouvel état d’esprit : la négociation avec l’État. Plusieurs grandes grèves ont marqué le territoire français dont la grève générale des cheminots en 1920.

Le monde syndical, toujours divisé entre les socialistes et les communistes, voit émerger de nouveaux mouvements, tels que les syndicats chrétiens. Le vent a radicalement tourné pour les syndicats en 1936 avec l’élection du parti de gauche du Front populaire. La classe ouvrière a réalisé la force qu’elle pouvait mettre en oeuvre : plusieurs mouvements de grève générale touchèrent l’ensemble de la France. L’accord de 1936 a mené à l’amélioration des conditions de travail des ouvriers par la reconnaissance de plusieurs droits et lois du travail : début de la semaine de 40 heures, instauration de congés payés, conventions collectives, etc. L’État, lors des négociations, n’a pas organisé la répression, mais jouait le rôle de médiateur entre les ouvriers et les employeurs. Ces grandes innovations ont marqué le début du syndicalisme de masse en France.

Voici la liste que quelques acquis syndicaux en France, depuis 1884 :

- 1884 : Loi autorisant la création des syndicats;

- 1892 : Interdiction du travail de nuit pour les femmes;

- 1906 : Loi pour le repos obligatoire de 24 heures par semaine;

- 1910 : Loi pour la retraite paysanne et ouvrière;

- 1919 : Loi limitant la journée de travail à 8 heures et la semaine de travail à 48 heures;

- 1930 : Début de l’assurance sociale;

- 1932 : Début de l’allocation familiale;

- 1936 : Hausse générale des salaires, semaine de 40 heures, congés payés pour 2 semaines par année, convention collective reconnue;

- 1945-1947 : Création de comités d’entreprise, sécurité sociale, grille salariale, droit de grève dans la constitution;

- 1950 : Loi pour un salaire minimum garanti;

- 1956 : 3 semaines de congés payés par année, fonds de solidarité pour les vieux travailleurs;

- 1968 : 4 semaines de congés payés par année;

- 1971 : Paiement mensuel des salaires;

- 1974 : Accès à un chômage de 90 % en cas de licenciement économique;

- 1982 : Semaine de 39 heures, 5 semaines de congés payés par année, retraite à 60 ans;

- 2000 : Semaine des 35 heures;

- 2008 : Projet : abolition de la loi des 35 heures pour permettre les heures supplémentaires.

Un syndicat est une association dont le but est de défendre les droits et les intérêts des travailleurs auprès de l'employeur.

Rappelons que les syndicats sont des associations de personnes unies par des objectifs communs, tant professionnels qu’économiques. Le syndicat a donc pour tâche de défendre ses membres auprès des dirigeants d’entreprises et des patrons. Les revendications peuvent toucher les salaires, les conditions de travail, les assurances, les congés payés, les heures de travail, etc. Les syndicats se distinguent entre eux par leur nature (association de métier, groupe lié à un seul employeur, centrale syndicale) et par leur mode d’action. Alors que certains syndicats misent sur la collaboration entre leurs membres et les employeurs, d’autres groupes syndicaux sont plutôt influencés par des ambitions révolutionnaires ou anarchiques.

Les employeurs et les employés sont liés par un contrat : la convention collective. Cette dernière décrit les relations de travail et les engagements de l’employeur par rapport aux congés payés, aux salaires, aux règles d’ancienneté, à la permanence et aux prestations sociales.

La convention collective définit également le cadre de travail pour les employés : horaires, tâches à effectuer. La convention collective a une durée limitée, afin de permettre des modifications régulièrement (entre 2 et 4 ans en moyenne).

Dans tous les cas et pour toutes les revendications, les moyens d’action des syndicats sont les mêmes : négociation, grève, manifestations. Les négociations sont la première étape que les syndicats doivent effectuer auprès des employeurs. Les deux partis tentent alors de trouver des ententes et des compromis entre les exigences des travailleurs et celles des employeurs. Lorsque les négociations échouent, les employés peuvent déclencher une grève. Ils cessent alors toute activité pour faire pression sur leurs patrons. Pendant une grève, les travailleurs organisent souvent des manifestations qui servent à faire connaître leurs revendications au public. Les manifestations publiques sont souvent utilisées pour dénoncer les abus d’un employeur et ainsi faire pencher l’opinion publique du côté des employés.

Toutefois, l’opinion publique peut également être négative si la grève et la manifestation nuisent au fonctionnement de la société comme ce sera le cas lors d'une grève de médecins ou des transports. Les employeurs ont souvent eu recours à de nouveaux employés, appelés briseurs de grève, pour effectuer les tâches abandonnées par les grévistes. Par contre, dans plusieurs pays, comme au Canada, il est interdit aux employeurs de recourir aux briseurs de grève. Cette interdiction a été imposée pour éviter que la grève des employés n’ait aucun impact. Lorsque les négociations piétinent, les employeurs peuvent eux-mêmes décider de fermer l’entreprise. Le lock-out permet alors aux patrons de faire pression sur leurs employés.

Il existe également des confédérations syndicales internationales, comme la Confédération syndicale internationale (CSI), qui visent l’amélioration générale des conditions de travail et de vie des travailleurs et de leur famille. De plus, ces associations font également la lutte pour le respect des droits humains et syndicaux. Les luttes syndicales actuelles sont nettement différentes entre les pays riches et les pays en voie de développement. C’est pour cette raison que les syndicats internationaux servent à faire le lien entre les acquis des travailleurs des pays plus développés et les requêtes des travailleurs des pays en voie de développement.