À la fin du 19e siècle, le visage de l’Europe est principalement marqué par les grandes puissances coloniales de la France et du Royaume-Uni. Forte de sa révolution industrielle, l’Allemagne, qui est alors un empire, accumulait des richesses et visait une place aux côtés des puissances européennes. La production industrielle allemande commençait à égaler celle de l’Angleterre. À l’époque, les grands États combattaient pour le contrôle des nouveaux territoires colonisés en Afrique. Plusieurs territoires ont d’ailleurs été la source de conflits entre la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

L’Europe, avant ces tensions politiques, vivait dans un climat d’harmonie, de paix et de croissance économique. C’est pour cette raison que cette époque, de la fin du 19e au début du 20e siècle, fut surnommée la Belle Époque. C’est dans ce climat de tension que l’Empire allemand a amorcé une politique mondiale, visant à occuper une place de plus en plus importante sur le plan international. Comptant plus de 60 millions d’habitants, alors que la France et le Royaume-Uni n’en comptaient chacun que 40 millions, l’Allemagne pouvait atteindre ses ambitions.

Tous les pays européens ont misé sur la force des sentiments nationalistes, encourageant la population à développer la fibre patriotique et le nationalisme. Chez les Français, ce désir était encore plus fort. En effet, depuis la défaite de 1871, vis-à-vis de l'Allemagne, le territoire français avait perdu l’Alsace-Lorraine, annexé à l’Empire germanique. Les Français rêvaient alors de reprendre ces territoires.

La tension politique étant de plus en plus palpable, l’Allemagne a proposé une alliance militaire à l’Empire austro-hongrois, en 1879. En 1881, l’Italie a rejoint ces deux pays, formant ainsi la Triple-Alliance. Guillaume II, empereur germanique, visait ainsi l’isolement politique de la France dans une Europe en tension. De son côté, la France voit l’alliance italienne comme une trahison puisqu’elle avait aidé l’Italie à s’unifier. Réagissant rapidement, les autorités de la République française s’allient avec la Russie tsariste en 1891, et ce, malgré l’appréhension des Français face au régime autocratique des tsars russes.

En 1904, la France et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord d’alliance, mettant de côté toutes les anciennes rivalités coloniales et guerrières. La France, la Russie et le Royaume-Uni formaient ainsi la Triple-Entente. La majorité du territoire européen est alors divisé en deux camps distincts. L’Allemagne, qui souhaitait isoler la France, s’est retrouvée coincée entre la France et la Russie.

Les dirigeants des pays européens sentaient la menace augmenter et voyaient les possibilités d’une guerre. L’Allemagne de Guillaume II a alors misé sur le développement d’une vaste marine militaire qui visait à concurrencer avec la force maritime britannique. La politique du Reichstag, entrée en vigueur en 1913, visait l’amélioration du matériel militaire et l’augmentation radicale des effectifs.

La France a accentué la force de son armée en misant sur le culte de la force militaire et l’extension du service militaire obligatoire de 2 à 3 ans. L’idée d’un conflit avec l’Allemagne accentue la détermination des Français à reprendre possession de l’Alsace-Lorraine.

- La France entretenait des rapports tendus avec l’Allemagne depuis la défaite de 1871 et avec l’Autriche depuis des centaines d’années. Les rivalités coloniales en Afrique n’ont fait qu’accentuer ces tensions. Son alliance avec la Russie relevait d’une intention purement politique : intimider la force allemande.

- La Russie de Nicolas II venait de souffrir des défaites lors des tentatives d’expansion du territoire en Extrême-Orient. Les armées du tsar ont été freinées par les Japonais. Le tsar voulait alors réunifier son pays et visait la conquête de l’Empire ottoman, alors de plus en plus affaibli par les guerres dans les Balkans. La Russie espérait alors obtenir le contrôle d’Istanbul. Les Russes soutenaient la Serbie dans ses ambitions d’indépendance.

- L’Empire austro-hongrois était prospère, mais commençait à connaître plusieurs revendications nationales des divers peuples qui occupaient le territoire.

- L’Empire allemand souhaitait occuper un rôle mondial de plus en plus important, d’où la concurrence amorcée avec le Royaume-Uni concernant la puissance maritime. Ses politiques expansionnistes visaient également à éviter l’éclatement de l’empire. L’Allemagne jouissait alors d’une forte influence sur les dirigeants turcs.

- L’Italie souhaitait de son côté obtenir des concessions territoriales en France et dans les provinces austro-hongroises. Récemment unifiée, l’Italie ne constituait pas une force militaire majeure.

- L’Empire ottoman n’avait que bien peu d’influences et avait perdu une grande partie de sa puissance politique. Cet empire possédait les Balkans et était incapable d’assurer la stabilité du territoire.

En 1908, insatisfaits par la gestion du sultan, de jeunes Turcs se sont révoltés et ont pris le pouvoir. La Révolte des Jeunes Turcs a alors été menée avec l’ambition de ralentir le déclin de l’Empire ottoman. En 1912, la première guerre dans les Balkans a eu lieu.

L’Empire ottoman perdait la Libye et les Bulgares s’installaient à Istanbul. Une autre guerre a eu lieu en 1913 dans les Balkans. Les Jeunes Turcs ne sont pas parvenus à sauver l’empire, alors au bord de l’effondrement. Tous les pays européens ont alors des visées territoriales sur les possessions ottomanes.

L’Empire austro-hongrois possédait les terres de la Bosnie. L’héritier du trône d’Autriche, François Ferdinand, est alors en visite en Bosnie. Le 28 juin, à Sarajevo, l’héritier et sa femme sont assassinés par un jeune nationaliste serbe.

Rapidement, tous les dirigeants se sont sentis concernés par cet évènement. L’Autriche a immédiatement soupçonné la Serbie d’avoir organisé cet assassinat. L’Autriche souhaitait également diminuer la puissance des Serbes dans les Balkans. L’Allemagne, alliée de l’Autriche, lui a alors conseillé de faire preuve de fermeté et de réagir fortement à cet affront. Les deux puissances alliées avaient pleinement conscience du risque de guerre, mais ce risque était jugé limité. D’ailleurs, l’Allemagne était convaincue que la Russie n’allait pas apporter son soutien aux Serbes.

Le 23 juillet, l’Autriche a envoyé un ultimatum à la Serbie. L’une des clauses de cet ultimatum impliquait que les autorités autrichiennes pourraient participer à l’enquête liée à l’assassinat. Cet ultimatum a été immédiatement refusé par la Serbie. Sentant les risques de guerre s’accentuer, le Royaume-Uni s’est proposé à trois reprises, soit chaque jour entre le 25 et le 27 juillet, comme médiateur. Cette tentative fut vaine puisque l’Autriche a officiellement déclaré la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914.

Cette déclaration de guerre a entraîné une succession d’alliances et de déclarations de guerre. Le 29 juillet 1914, la Russie, avec le soutien de la France, envoyait ses troupes militaires en Serbie. Le 1er août, l’Allemagne déclarait la guerre à la Russie avant de déclarer la guerre à la France le 3 août.

L’Allemagne a amorcé ses invasions militaires en Belgique. Ce pays était alors neutre dans le conflit. La neutralité était assurée par le Royaume-Uni. Voyant que l’Allemagne violait de plein gré la neutralité belge, le Royaume-Uni a dû intervenir et est entré en guerre le 4 août. Les dirigeants britanniques se sont également engagés dans le conflit pour assurer un meilleur équilibre des forces et combattre la menace allemande. Dès que le Royaume-Uni a déclaré la guerre, les autorités canadiennes ont assuré la participation canadienne au conflit.

La Grande Guerre s’amorçait. Tous les pays sont alors convaincus qu’elle sera de courte durée et que les enjeux se régleraient rapidement. Tous les peuples désiraient défendre leur pays et leur nation. La France n’a pas hésité à impliquer 4 millions d’hommes (soit l’équivalent de 10 % de sa population totale). L’Angleterre a également envoyé 2 millions d’hommes au front.

Après avoir envahi la Belgique en violant la neutralité, les armées allemandes se dirigeaient graduellement vers le nord de la France et vers Paris. Le plan d’invasion allemande a fonctionné comme prévu en neutralisant rapidement les forces françaises et en les encerclant, forçant les armées françaises et britanniques à reculer vers Paris.

Les soldats français étaient concentrés en Alsace-Lorraine. L’armée allemande les a facilement contournés, ayant ensuite accès à toute la France. L’avancée allemande a ralenti lorsque les Français ont combattu efficacement pour la défense de leur capitale. Le front allemand s’est vu forcé de reculer, en décembre, voyant son plan de bataille mis en échec pour la première fois depuis le début de la guerre. Le front, stabilisé et pratiquement immobile, formait un long trait de 750 kilomètres de long. Ce fut le début de la guerre de tranchées où les soldats se réfugiaient dans les tranchées creusées dans la terre. Ils tentaient de prendre avantage sur les soldats ennemis, eux aussi camouflés et protégés par les tranchées.

Au même moment, en septembre, le front russe avançait sur les Allemands, grâce aux chemins de fer. Les Allemands ont tout de même réussi à prendre les territoires polonais. Sur le front Est, les conquêtes allemandes s’effectuaient facilement. Les soldats allemands étaient favorablement accueillis par les peuples alors persécutés et négligés par le régime tsariste. Ces conquêtes causaient une baisse de motivation chez les soldats russes.

De leur côté, les Autrichiens ont obtenu gain de cause sur certains territoires avant d’être vaincus par les Serbes et les Russes. En août 1914, le Japon entre en guerre contre l’Allemagne après lui avoir demandé de retirer tous ses navires de guerre des mers d’Asie. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne rehaussait le blocus maritime sur l’Allemagne. En octobre 1914, l’Empire ottoman se battait contre la Russie. Les Ottomans bloquaient les détroits afin de mettre fin au ravitaillement des armées russes. Le 2 novembre 1914, la Russie déclarait la guerre à la Turquie, suivie de la France et de la Grande-Bretagne. Ces deux pays ont ensuite envoyé leurs armées dans le golfe Persique.

En mai 1915, attirée par des conquêtes territoriales possibles, l’Italie, alors restée neutre dans le combat, se joint aux armées de la Triple-Entente (France, Russie, Angleterre). Les combats se poursuivaient, mais le front demeurait immobile. La guerre de position impliquait de nouvelles armes et l’artillerie y jouait un rôle fondamental. L’assaut des tranchées se faisait avec les baïonnettes, les canons, les gaz asphyxiants et les chars d’assaut. Toutes ces nouvelles armes, produites en série dans les usines, conféraient un visage nouveau à une première guerre impliquant plusieurs grandes puissances mondiales.

Le 22 avril 1915, les soldats allemands ont utilisé une arme chimique, pour la première fois dans l’Histoire. En envoyant des nappes de chlore sur les tranchées, les soldats souffraient de brûlure des yeux et des voies respiratoires. Pendant tout le reste de la guerre, les armes chimiques et les gaz furent abondamment utilisés par les deux camps. Certains gaz assuraient la mort des soldats ennemis en une vingtaine de secondes. En octobre 1915, la Bulgarie est entrée en guerre, aux côtés des Allemands. Sa participation a collaboré à l’écrasement de la Serbie.

Durant les années 1915 et 1916, les combats se sont poursuivis, mais le front restait immobile. Pour les soldats des tranchées, la guerre s’éternise. Les conditions difficiles de la vie dans les tranchées, les morts qui s’accumulaient à un rythme effréné et le manque de considération des dirigeants face aux vies perdues faisaient monter la pression et la frustration dans les rangs de l’armée, et ce, dans tous les camps.

Les conditions difficiles dans les tranchées confrontaient les soldats à des maladies, au froid, aux poux et à l’angoisse. Les combats n’évoluaient pas et la situation politique stagnait. Tous ces facteurs ont contribué à l’exacerbation des soldats. Plusieurs mutineries ont lieu. En Italie, les Autrichiens et les Allemands ont attaqué par surprise, provoquant la fuite et la débandade. Les soldats désertaient et le moral de l’armée était au plus bas. C’est après ces évènements que les armées françaises et britanniques ont apporté un réel support aux Italiens : renforts, coopération et formation tactique.

Sur le front russe, les soldats désertent l’armée et pillent les terres. L’armée se décomposait, surtout après la révolution de février 1917. Le conflit a alors pris une allure différente : les démocraties s’opposaient aux monarchies. L’instabilité politique en Russie augmentait les mouvements contestataires au sein de l’armée. Plusieurs mutineries sont réprimées par des exécutions. Des camps bolcheviques russes exigeaient la fin immédiate de la guerre. Leur chef, Lénine, était alors en exil en Suisse. Souhaitant la fin de la guerre pour éviter une défaite possible, les Allemands ont favorisé le retour de Lénine en Russie.

Début 1917, les Allemands ont repris leur guerre sous-marine. Leur but était d’affamer l’Angleterre pour affaiblir leur armée. Les autorités allemandes ont également incité le Mexique à entrer en guerre avec les États-Unis. Apprenant cela, le gouvernement américain a déclaré la guerre à l’Allemagne, le 2 avril 1917. L’arrivée des troupes américaines a augmenté les difficultés allemandes sur le front Ouest. Plusieurs pays d’Amérique latine ont suivi les États-Unis en déclarant la guerre à leur tour. Les renforts de l’Amérique furent un poids significatif pour la suite de la guerre.

Fin octobre 1917, Lénine a pris le pouvoir par un coup d’État. Il a ensuite instauré sa dictature et a mis immédiatement fin aux combats. La Russie était le premier État à mettre en place un régime totalitaire communiste où les libertés et les droits individuels disparaissaient au profit des valeurs morales bonnes pour la nation. Lénine garantissait le bonheur pour tous, à condition que tous obéissent aveuglément aux règles.

Les communistes de l’époque associaient d’ailleurs la guerre avec le capitalisme. Selon eux, le capitalisme menait directement à la guerre : la soif de pouvoir et de profits ne pouvait mener qu’aux conflits. La société communiste pourrait remédier à cette situation. C’est pourquoi le communisme devint de plus en plus populaire dans la population. Le 26 novembre 1918, les bolcheviques ont proposé l’armistice. Les négociations n’ont toutefois pas abouti, freinées par les ambitions d’indépendance de l’Ukraine. Les Allemands en ont profité pour lancer une offensive sur le front Est. Ayant atteint leurs buts à l’est, les armées des empires centraux ont alors concentré leurs troupes à l’ouest. Ils durent quand même laisser des soldats à l’est pour assurer les gains.

Le 8 janvier 1918, le président américain Wilson a émis une déclaration dans laquelle il précisait 14 points qu’il entendait faire respecter, parmi lesquels se trouvaient la liberté de navigation, la naissance de nouveaux états et la création de la Société des Nations (SDN), ancêtre de l'ONU.

Par le Traité de Brest-Litovsk, signé le 3 mars 1918, les Allemands et les Autrichiens ont assuré leur victoire sur le front russe et ont pu se diriger vers l’ouest. En mars 1918, les Allemands bombardaient Paris. Les Français, aidés des Américains, ont riposté en juillet 1918, forçant la retraite des soldats allemands. L’équilibre des forces était assuré par la présence des Américains et par l’arrivée de plusieurs armements fabriqués en série (chars, avions, artillerie).

Le 29 septembre 1918, la Bulgarie signait l’armistice. Le lendemain, l’Empire ottoman faisait de même. L’Empire austro-hongrois perdait ainsi ses points de défense au sud et perdait le contact avec les Allemands. L’Italie et l’Empire austro-hongrois signaient à leur tour le 3 novembre. Ce fut également la fin de l’Empire d’Autriche qui s’est désintégré avec les indépendances de plusieurs peuples : tchèques, hongrois, croates, slovènes.

Pendant ce temps, les idéologies communistes se répandent en Europe de l'Est. En Allemagne, les grèves, les soulèvements et les tentatives d'instaurer un gouvernement similaire à celui de la Russie se multiplient. Craignant de voir le mouvement révolutionnaire parvenir à ses fins, les gouverneurs et les militaires ont convaincu Guillaume II d’abdiquer. Le 11 novembre, il signe une déclaration d'abdication qui met fin à la guerre. L'Allemagne est proclamée république, mettant fin à l’Empire germanique. L’empereur d’Autriche, Charles 1er, a abdiqué le 13 novembre. Le traité de paix de Versailles est officiellement signé le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces du château de Versailles.

La Première Guerre mondiale a causé de nombreux chocs, tant chez les soldats, les civils que chez les politiciens.

Ce fut d’abord le premier conflit impliquant autant de nations et de vies humaines. L’escalade des alliances et de la tension internationale avaient pris tout le monde par surprise. Aucune puissance ni aucun dirigeant n’ont tenté d’y mettre fin, laissant les plus grandes puissances du monde se déclarer successivement la guerre.

Les pays entrés en guerre étaient tous convaincus que la guerre ne serait que de courte durée. Personne ne s’attendait à ce qu’elle dure quatre ans et personne ne pouvait prédire qu’elle serait aussi meurtrière. Les populations de tous les pays perdaient confiance en leurs dirigeants qui n’étaient pas capables de mettre fin à la guerre. Les gouvernements censuraient d’ailleurs les informations pour éviter de perdre le peu de confiance qu’ils avaient de la population. Plusieurs images des tranchées ne furent pas montrées aux gens.

Outre qu’elle impliquait plusieurs nations, la Grande Guerre a causé un émoi international lorsque les soldats ont dû combattre avec des armes nouvelles et des techniques de combat plus violentes. En effet, la présence de l’artillerie et de l’aviation a changé les méthodes traditionnelles de combat. Les armes utilisées étaient très meurtrières et les tranchées imposaient une torture psychologique aux soldats.

L'armement se modernise : baïonnettes, grenades à main, gaz toxiques, lance-flammes et bombardements aériens. Les soldats se confrontaient au corps à corps et tentaient de passer d’une tranchée à l’autre sous le tir des mitraillettes.

Dès 1916, les chars d’assaut furent utilisés de plus en plus fréquemment. Combinés avec les forces aériennes, les chars d’assaut imposaient une force difficile à arrêter. Aucun lieu n’était alors réellement protégé, même les villes et les lieux publics.

Dès septembre 1914, les soldats ont dû aménager des tranchées pour s’y protéger. L’aménagement et l’amélioration des tranchées sont des tâches qui ont duré jusqu’à la fin de la guerre. Sur le front, les tranchées étaient la seule protection possible face aux obus et aux balles. Sillons creusés dans la terre par les soldats, les tranchées s’avéraient toutefois inefficaces contre les torpilles et les gaz.

C’est pour cette raison que l’aménagement des tranchées incluait souvent des abris et des niches dans les parois. Plusieurs tranchées étaient plus complexes et incluaient un réseau de communication, des parapets, des murs de béton, des barbelés et des pièges. Les soldats des tranchées devaient non seulement combattre les tirs des ennemis, mais devaient également survivre dans la boue, le froid et l’humidité. Les murs pouvaient en tout temps s’effondrer et s’écrouler. Le sol mou rendait tous les déplacements plus lents et plus éprouvants.

Les veilleurs de nuit devaient toujours être à l’affût des troupes ennemies et des bombardements. Les tranchées étaient parallèles à la ligne ennemie et servaient à la fois de protection et de camouflage. Elles étaient reliées entre elles par des boyaux, perpendiculaires à la ligne de front, qui servaient à la circulation des hommes et du matériel. La zone entre les tranchées des différents camps était surnommée le No man’s land.

La mobilisation de milliers d’hommes a causé la séparation de nombreux couples et de nombreuses familles, les privant du soutien dont ils avaient besoin dans les moments difficiles. Les soldats mouraient souvent seuls et leurs familles ne connaissaient pas l'étendue de leurs souffrances. De plus, les familles apprennent parfois la nouvelle de ces décès des semaines plus tard, ce qui rend leur deuil encore plus difficile à supporter.

Toutes les difficultés vécues pendant la guerre réduisaient le sentiment patriotique dont les armées avaient pourtant franchement besoin pour vaincre. La population a connu pour la première fois de massives pertes de vies humaines et l’attente anxieuse des nouvelles venant du front. La guerre a fait de nombreuses veuves et beaucoup d’orphelins.

Pendant la guerre et les quelques années qui ont suivi, les jeunes hommes n’étaient plus très nombreux dans la population, faisant grandement baisser le taux de natalité. Plus concrètement, les civils étaient affectés par la violence des soldats pendant les invasions : bombardements, exécutions, viols, pillages, prise d’otage, saccages, etc. Les civils étaient vulnérables et n’avaient pas de plan d’évacuation efficace. Plusieurs bâtiments publics et richesses artistiques furent délibérément détruits par les troupes ennemies.

Plusieurs villes ont vu leur patrimoine être détruit pendant cette guerre. Les destructions avaient alors pour but de gêner les troupes ennemies et de ralentir la reprise de la vie civile. Les paysages étaient dévastés : les routes, les maisons, les puits, les villages, l’artisanat, les industries, les installations agricoles et les jardins étaient complètement détruits par les raids aériens. Ces raids aériens ont éliminé la distinction entre les espaces militaires et les espaces civils. Les lieux non armés n’étaient plus protégés. Les bombardements aériens, à distance, ont également augmenté radicalement le nombre de victimes et la capacité de destruction. Sur plusieurs aspects, la guerre a pris une nouvelle définition, jusqu’alors inconnue.

Le traité de paix fut signé dans la Galerie des Glaces, de Versailles. 27 pays alliés y étaient représentés contre les Allemands, jugés dès la fin de la guerre comme les responsables de son déclenchement.

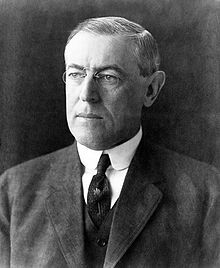

Quatre négociateurs ont rédigé le traité de paix : Georges Clémenceau (France), David Lloyd George (Royaume-Uni), Thomas Woodrow Wilson (États-Unis) et Vittorio Orlando (Italie). Tous se méfiaient des communistes de la Russie et de l’Europe centrale. C’est pour cette raison que les Russes ont été mis à l’écart des négociations de paix. Pour cette exclusion, la Russie a refusé de rembourser les sommes empruntées à la France pendant la guerre.

Les États-Unis, sortis vainqueurs de la guerre, sont forts économiquement, contrairement à tous les autres pays. Les buts de Wilson visent surtout le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la création de nouveaux États indépendants. Les Anglais avaient l’œil sur les colonies allemandes en Afrique et sur les marchés intérieurs.

Toutes les difficultés vécues pendant la guerre réduisaient le sentiment patriotique dont les armées avaient pourtant franchement besoin pour vaincre. La population a connu pour la première fois de massives pertes de vies humaines et l’attente anxieuse des nouvelles venant du front. La guerre a fait de nombreuses veuves et beaucoup d’orphelins.

L’Allemagne, reconnue comme véritable coupable, est sortie perdante des négociations. En signant le traité, le gouvernement allemand reconnaissait sa responsabilité dans le déclenchement du conflit et devait respecter les clauses du traité.

- Le territoire allemand était amputé de 8 % de sa superficie, ce qui représentait 10 % de la population. L’Alsace-Lorraine a été remise à la France, deux villes ont été offertes à la Belgique et les provinces de l’Est ont servi à la création de la Pologne.

- Le gouvernement perdait aussi le contrôle des colonies africaines et asiatiques. Les colonies d’Afrique étaient reprises par la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. Les provinces chinoises étaient remises au Japon, ce qui a valu de nombreuses protestations du gouvernement chinois qui a quitté les négociations en mai 1919.

- Le traité impliquait également que l’Allemagne devienne un état démocratique et républicain. Les autorités s’engageaient à livrer l’ex-empereur Guillaume II et autres responsables haut placés qui furent jugés comme criminels de guerre.

- Pour s’assurer que l’Allemagne ne tenterait pas à nouveau d’envahir ses pays voisins, les négociateurs ont imposé une armée limitée à 100 000 volontaires, sans avoir le droit de disposer de matériel militaire.

- L’Allemagne a également perdu ses brevets d’invention. Les mines de charbon furent exploitées au profit des pays alliés.

- Finalement, l’Allemagne devait assurer les frais de réparations financières et matérielles. La somme fut fixée en 1921 à 269 milliards de marks or. Cette somme représentait plus d’un an du revenu national allemand.

L’un des économistes-conseillers a démissionné après cette annonce. Il avait effectivement suggéré que la somme ne dépasse pas 60 ou 70 milliards pour permettre la reconstruction de l’Allemagne et éviter des crises économiques européennes. Ce à quoi Clémenceau avait répondu : « L’Allemagne paiera! »

Le traité de Versailles impliquait également la création d’une Société des Nations qui aurait pour tâche de régler les conflits futurs. Plusieurs clauses du traité ne furent appliquées qu’en partie. Mais, le Traité de Versailles a stimulé un fort sentiment d’humiliation et de ressentiment pour le peuple allemand. Sans armée, sans mines de charbon, sans colonie et avec une immense dette à payer, la république d’Allemagne n’avait pas les moyens de reconstruire le pays et son économie.

Le pays, incapable de rembourser la somme exigée, fut aux prises avec de nombreuses crises économiques et politiques. Ces crises et le ressentiment de la population ont suscité des évènements ayant mené à la Seconde Guerre mondiale.

Rédigé en français et en anglais, le Traité de Versailles fut le premier traité international depuis 1714 dont le français n’était pas la seule langue officielle. Depuis ce temps, l’anglais est devenu la langue officielle des négociations et des traités internationaux.

La Grande Guerre a causé près de 11 millions de morts sur le front occidental et a causé des blessures rendant plus de 6 millions de personnes invalide, sans compter les victimes de la grippe espagnole et celles du rationnement pendant et après la guerre.

Les campagnes, les villes et les villages étaient en ruines. Tout était à reconstruire alors que les pays européens s’étaient endettés auprès des États-Unis. Ces derniers furent les grands vainqueurs de la guerre, même si leur participation directe fut relativement limitée. Leur monnaie prenait graduellement la place de la livre sterling comme monnaie internationale. Les pays européens, pauvres et en ruines avaient perdu leur influence sur le plan international, au profit des États-Unis.

La guerre a causé la chute des quatre grands empires occidentaux (Empire germanique, Empire austro-hongrois, Empire ottoman, Russie tsariste), provoquant ainsi la chute de la monarchie.

Le visage de l’Europe a changé au sortir de la guerre avec la création de nouveaux états : Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Autriche, Hongrie; la reconstitution de la Pologne avec des territoires de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Hongrie et de la Russie. Plusieurs conflits ethniques sont apparus dans ces nouveaux états puisque plusieurs peuples y vivaient avec leurs langues, religions, cultures et coutumes qui ne s’accommodaient pas nécessairement.