À la fin du 19e siècle, plusieurs tensions sont présentes en Europe. Des rivalités se créent entre de grandes puissances puisque certaines d'entre elles convoitent les mêmes territoires. Cela mène à une forte montée de l'armement dans les pays touchés et les sentiments nationalistes prennent de plus en plus d'ampleur. Dans ces circonstances, certaines alliances se créent et, graduellement, deux blocs opposés se forment. D'un côté, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Italie constituent la Triple-Alliance et de l'autre, la France, la Russie et le Royaume-Uni composent la Triple-Entente.

La Triple-Alliance et la Triple-Entente sont les deux blocs opposés lors de la Première Guerre mondiale.

L'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale est l'assassinat par un rebelle serbe de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie lors de son passage à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie déclare alors la guerre à la Serbie qui sera appuyée par la Russie. Par la suite, les différents alliés se mobilisent les uns après les autres. En 1914, la guerre est déclarée entre la Triple-Alliance et la Triple-Entente.

Même s'il se trouve de l'autre côté de l'océan, le Canada est également affecté par le conflit. En effet, puisque le Canada est une colonie britannique et qu'il n'a pas de pouvoir sur sa politique extérieure, il doit appuyer le Royaume-Uni en temps de guerre.

Lorsque le conflit éclate, l'industrialisation transforme la manière traditionnelle de faire la guerre. Les pays participants doivent s'assurer d'avoir suffisamment de ressources, mais également d'équipements pour pouvoir à la fois attaquer et se défendre. Alors que certains pensent que la guerre sera rapide, celle-ci devient de plus en plus longue et les ressources commencent à manquer. Automatiquement, les puissances européennes se tournent vers leurs colonies respectives afin de les aider à s'approvisionner et à remporter le conflit. Les colonies doivent alors fournir des ressources matérielles et humaines pour contribuer à l'effort de guerre et soutenir leur métropole.

Les puissances européennes avaient colonisé de nouveaux territoires afin d'obtenir des matières premières à faible prix. Lors de la Première Guerre mondiale, l'approvisionnement provenant des colonies représente un enjeu stratégique majeur.

Les colonies du Royaume-Uni ne font pas exception. Lorsque la métropole entre en guerre, le Dominion du Canada se doit d'emboiter le pas. Si l'envoi de soldats est facultatif, le Canada a le devoir d'envoyer des ressources matérielles afin de supporter la métropole. Souhaitant montrer son support à la cause du Royaume-Uni, le premier ministre Robert Borden décide d'envoyer des soldats en Europe.

Au début du conflit, l'armée canadienne n'est composée que d'un peu plus de 3 000 soldats et la marine ne possède que deux navires. Compte tenu de la situation, des centres de recrutement ouvrent un peu partout sur le territoire et réussissent à réunir 32 000 volontaires en quelques semaines grâce à l'engouement de la population.

Robert Borden, du Parti conservateur, est le premier ministre fédéral lors du déclenchement du conflit en 1914.

Un premier départ a lieu à peine deux mois après la déclaration de guerre. Les soldats s'entrainent d'abord en Angleterre avant de rejoindre le front en France en décembre 1914. Les combats se déroulent dans la boue sur un front pratiquement immobile. Les Canadiens, souvent utilisés comme troupes de choc par les généraux britanniques, se forgent une bonne réputation malgré les lourdes pertes.

Sur le front, les soldats allemands sont bien situés et défendent solidement leur position. Les opposants doivent trouver des stratégies d'attaque qui obligeraient les Allemands à abandonner leur emplacement. Dans chaque camp, les gains sont minimes et les pertes sont de plus en plus importantes. Les troupes canadiennes sont réunies le 9 avril 1917 à Vimy avec des troupes britanniques et réussissent à remporter une bataille importante.

La bataille de Vimy de 1917 représente une victoire importante pour les soldats canadiens.

Au Canada, au début de la guerre, la population appuie la métropole. On offre d'ailleurs davantage de pouvoirs au premier ministre fédéral afin qu'il dirige plus efficacement la participation militaire au conflit. Le gouvernement crée alors la Loi des mesures de guerre qui lui permet de prendre plus de décisions en temps de guerre. C'est grâce à cette disposition que le gouvernement fédéral se permet d'instaurer des impôts et de nouvelles taxes afin de financer la guerre.

C'est au cours de ce conflit que le premier ministre met en place le ministère des Forces armées outre-mer. Ce ministère a pour objectif de faciliter l'administration et la gestion des troupes sur les champs de bataille et d'augmenter l'autonomie des dirigeants canadiens par rapport aux dirigeants britanniques. Ainsi, les soldats canadiens sont sous la responsabilité du Canada et non sous celle du Royaume-Uni.

Au départ, l'effort de guerre attire beaucoup de volontaires. Le chômage diminue puisque plusieurs chômeurs s'engagent dans l'armée. En 1915, Borden promet l'envoi de 250 000 hommes en Europe pour soutenir le Royaume-Uni. En 1916, ce nombre augmente à 500 000. Considérant que la population canadienne compte alors 8 millions d'habitants, enrôler autant d'hommes représente un défi de taille.

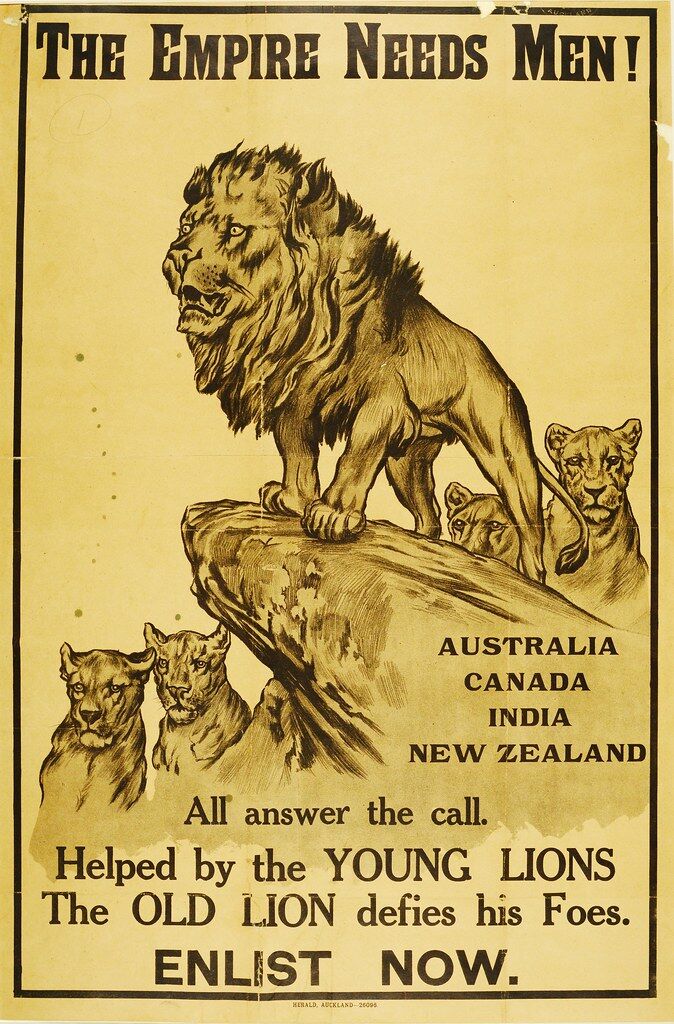

De nombreuses affiches de propagande sont distribuées afin de convaincre les hommes de s'enrôler pour se battre dans le conflit. Sur celle-ci, le Royaume-Uni est représenté comme un lion plus âgé qui est appuyé par des lions plus jeunes, les colonies.

Peu à peu, l'engouement s'essouffle. Alors qu'ils étaient nombreux à s'engager au début du conflit, les volontaires se font de moins en moins nombreux à travers le pays. De plus, plusieurs Canadiens français refusent de participer au conflit puisqu'ils ne ressentent qu'un faible sentiment d'appartenance envers le Royaume-Uni. Afin de respecter son engagement, le premier ministre propose d'instaurer la conscription.

La conscription est l'enrôlement obligatoire de tous les citoyens masculins considérés en âge de participer aux combats. Dans certains cas, les appelés demanderont d'être exemptés pour différentes raisons (comme un problème médical). D'autres vont également se cacher dans des camps ou des greniers pour éviter l'enrôlement obligatoire.

Les Canadiens français manifestent leur désaccord et certains vont jusqu'à déclencher des manifestations et des émeutes. Selon eux, le Canada participe déjà amplement à la guerre en fournissant la nourriture et les munitions et il n'est pas nécessaire d'envoyer davantage d'hommes.

Henri Bourassa et Wilfrid Laurier deviennent alors les porte-paroles des Canadiens français contre la conscription. Ils soutiennent que les Canadiens ne devraient pas avoir à se battre pour le Royaume-Uni. Les Canadiens anglais perçoivent ce refus des Canadiens français comme un affront à la Couronne britannique. La crise de la conscription fait monter les tensions entre les anglophones et les francophones et provoque une rupture importante au sein de la population canadienne.

Une manifestation anti-conscription a lieu à Montréal le 24 mai 1917.

La lutte entre les gens en faveur de la conscription et ceux en désaccord s'amplifie lors des élections. Pour augmenter les appuis à la conscription, Borden offre le droit de vote aux soldats canadiens qui se trouvent à l'étranger, aux femmes mariées à des soldats et à celles qui travaillent pour l'armée en tant qu'infirmières. Cette proposition fonctionne puisqu'il est réélu en 1917.

Le 1er janvier 1918, la conscription est officiellement en vigueur. Plusieurs exemptions sont incluses comme pour les agriculteurs qui doivent produire de la nourriture pour l'armée. Cependant, plusieurs de ces exemptions sont levées au cours de l'année pour envoyer plus de soldats au combat.

En 1915, le budget militaire du gouvernement est égal au total des dépenses de l'année 1913. Le gouvernement a besoin de trouver de nouvelles sources financières pour payer les dépenses liées à la guerre et pour stimuler l'économie. Il émet alors des obligations (les obligations de la Victoire) aux contribuables. En les achetant, les citoyens prêtent de l'argent au gouvernement afin de payer les dépenses liées à la guerre. Le montant investi ainsi que les intérêts seront redonnés par le gouvernement au citoyen qui en a acheté après la fin de la guerre.

Plusieurs campagnes publicitaires sont mises en place pour encourager les gens à se procurer des obligations de la victoire.

Il n'y a pas que des hommes qui sont envoyés au front. En effet, près de 3 200 femmes canadiennes sont déployées en Europe, mais elles n'ont pas le droit de participer aux combats. Elles servent plutôt l'armée à titre d'infirmières militaires.

Au pays, il faut assurer la production dans les usines afin d'appuyer l'effort de guerre en fournissant des biens tels que des uniformes et des munitions au front. Cependant, puisqu'une portion importante des hommes en âge de travailler ont été déployés en Europe, les femmes sont invitées à contribuer en travaillant dans les usines à leur place. Dans plusieurs secteurs, les femmes comblent les emplois laissés vacants par les hommes partis au combat.

Des femmes produisent des munitions dans une usine pour contribuer à l'effort de guerre.

Des infirmières militaires

D'autres femmes vont contribuer à l'effort de guerre à partir de leur maison. Ces femmes sont invitées à adopter différentes mesures afin de diminuer la consommation de divers produits dans leur foyer. Tout d'abord, un rationnement est imposé par le gouvernement. Chaque famille se voit attribuer un nombre de timbres pour se procurer certains produits au marché. Des aliments comme le sucre, les œufs, la viande, le chocolat et le café sont limités afin d'envoyer le plus de ressources possible au front. En plus de limiter les achats, le gouvernement met en place plusieurs politiques de réduction des déchets et de réutilisation de différents produits. Ces politiques ont pour objectif de limiter la production de nouveaux objets pour envoyer le plus de ressources aux soldats.

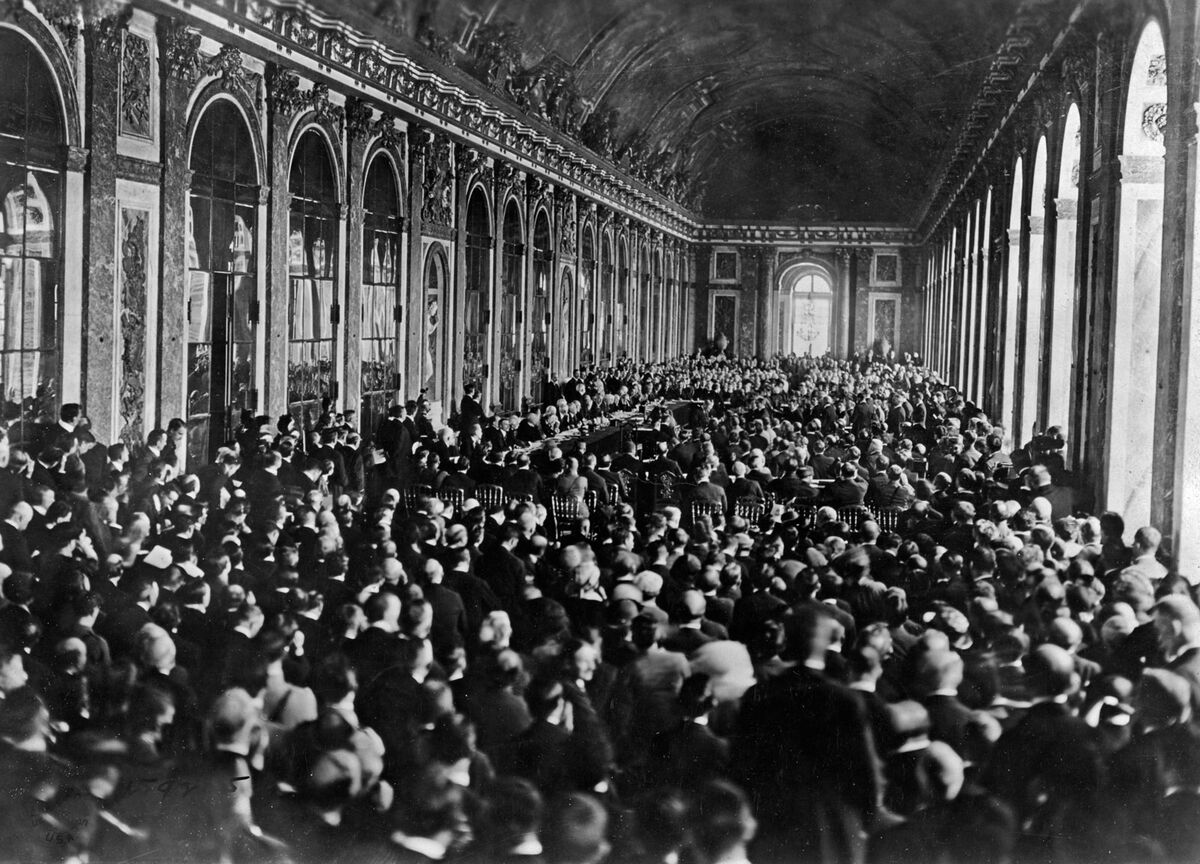

La dernière bataille à laquelle les troupes canadiennes participent a lieu le 11 novembre 1918. Le 28 juin 1919, la guerre prend officiellement fin lors de la signature du Traité de Versailles. Au total, 60 661 soldats canadiens auront laissé leur vie sur les champs de bataille et beaucoup de survivants reviennent blessés et en état de choc.

Pour les soldats qui reviennent au pays après les combats, la vie peut s'avérer difficile. Certains récupèrent leurs emplois, mais ce n'est pas le cas pour tous. Cela s'explique par la diminution de la production après la fin de la guerre. Certains vétérans reçoivent des terres de la part du gouvernement ainsi que des formations afin d'accéder à un nouvel emploi. Cependant, les soldats autochtones ne peuvent bénéficier de l'aide gouvernementale.

Avec la signature de l'armistice, les grandes puissances européennes décident de créer la Société des Nations (SDN), ancêtre de l'Organisation des Nations Unies actuelle. L'objectif de la SDN est d'éviter un autre conflit international en prônant les échanges diplomatiques entre les représentants de différents pays. Le Canada y obtient un siège séparé du Royaume-Uni, symbole de reconnaissance de son autonomie.

Signé le 28 juin 1919, le Traité de Versailles marque la fin du conflit et la défaite de l'Allemagne face à la Triple-Entente.

La Société des Nations a pour objectif de promouvoir la communication entre les pays afin d'éviter un autre conflit mondial.