Les interventions de la communauté internationale dans une zone de tensions ou de conflits ne sont pas toujours militaires. Elles peuvent également être diplomatiques. C’est le cas, notamment, des conventions, des traités et des accords internationaux. Ceux-ci peuvent avoir différents buts :

-

mettre fin à un conflit armé;

-

protéger des groupes plus vulnérables (ex : les populations civiles) des conséquences d’un conflit armé;

-

réglementer les armes et les actes permis en temps de conflit;

-

etc.

Les accords de paix, eux, viennent souvent après une longue période de conflit, lorsqu’une partie semble l’avoir emporté et qu’un ou plusieurs acteurs acceptent la défaite. Un accord de paix dans lequel ils doivent faire des concessions au groupe gagnant (céder le pouvoir, des ressources naturelles, etc.) est alors établi.

Dans cette fiche, les termes conventions, traités et accords seront utilisés comme synonymes.

Ce n’est pas facile de faire en sorte que les parties d’un conflit se rencontrent et signent un accord pour mettre fin à une tension ou à un conflit. Pour que cela puisse avoir lieu, il faut que les parties se réunissent dans un lieu neutre et qu’elles aient la volonté d’arriver à une solution par la négociation. Pour faciliter ce processus, la communauté internationale peut choisir un lieu neutre et peut également servir de médiateur pour aider le dialogue.

Les accords ne mettent pas toujours officiellement fin à un conflit. Ils peuvent parfois simplement établir un compromis temporaire ou à long terme. Par exemple, c’est le cas d’un cessez-le-feu durant une période déterminée.

Un cessez-le-feu est un arrêt temporaire des combats et des hostilités entre des adversaires en temps de guerre. Pour être réellement efficace et respecté par les groupes impliqués dans un conflit, un cessez-le-feu peut passer à travers un processus de négociations, pour ensuite être officialisé sous forme d’accord.

Certains accords diplomatiques ont été très importants dans l’histoire, même s’ils n’ont pas toujours permis d’éviter de nouveaux affrontements. C’est le cas, notamment, des accords d’Oslo (1993) et des accords de paix de Dayton (1995).

|

Date |

Signature le 13 septembre 1993 |

|---|---|

|

Conflit |

Conflit israélo-palestinien de 1948 à aujourd’hui |

|

Acteurs du conflit |

|

|

Causes du conflit |

C’est un conflit très complexe avec des causes multiples. Les frontières entre la Palestine (territoire arabe) et Israël (territoire juif) sont sources de conflit, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale après laquelle Israël a été créé (1948) sur le territoire de la Palestine et où de nombreux juifs ont immigré. L’ONU a proposé en 1947 de séparer le territoire en deux : un État arabe et un État juif, et Jérusalem en zone internationale (donc n’appartenant officiellement à aucun des deux États). Le projet est cependant rejeté et des violences éclatent. |

|

Implication de la communauté internationale |

De janvier à août 1993, des réunions secrètes entre les deux parties ont lieu à Oslo, en Norvège (territoire neutre). |

|

Effets des accords |

Les accords établissent un processus qui permettrait aux Palestiniens d’avoir plus d’autonomie dans les territoires israéliens. Les accords impliquent le retrait progressif de l’armée israélienne des territoires palestiniens, occupés depuis 1967. |

|

Réussite ou échec? |

Le président israélien, Yitzhak Rabin, est assassiné le 4 novembre 1995, pendant une manifestation pour la paix, par un Israélien extrémiste opposé aux accords d’Oslo. Cet assassinat a eu un impact négatif sur le processus de paix israélo-palestinien et a aggravé les différends entre laïcs et religieux. Dans les deux parties, autant chez les Palestiniens que chez les Israéliens, plusieurs n’acceptent pas ces accords. Les affrontements ayant repris par la suite, ces accords sont considérés comme un échec. |

Pour en savoir plus sur le conflit israélo-palestinien et les accords d'Oslo, consulte les liens suivants :

|

Date |

Signature officielle le 14 décembre 1995 |

|---|---|

| Conflit | Guerre civile de Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995 |

| Acteurs du conflit |

|

| Cause du conflit | En 1992, après un référendum, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance face à la Yougoslavie. Les Croates et les Bosniaques de Bosnie sont en accord avec cette déclaration, mais les Serbes de Bosnie ne le sont pas. Ces derniers déclarent alors l’indépendance d’une République serbe de Bosnie. Des violences éclatent entre les trois groupes et font des dizaines de milliers de morts. Il s’agit d’un des conflits les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale. |

| Implication de la communauté internationale | Ces accords sont négociés et signés à Dayton, dans l’Ohio, aux États-Unis (terrain neutre). Le président des États-Unis de l’époque, Bill Clinton, agit comme médiateur lors de la signature des ces accords. Les accords ont été signés par le président de la Serbie, le président de la Croatie et celui de la Bosnie-Herzégovine. |

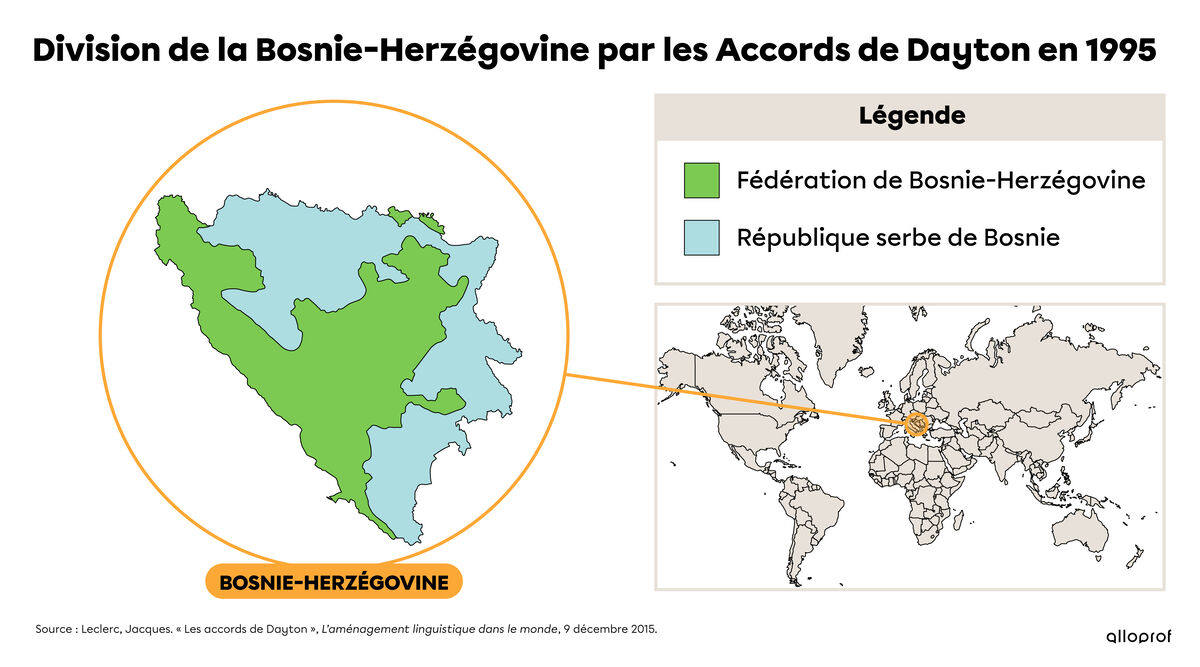

| Effets des accords | Les accords de Dayton séparent la Bosnie-Herzégovine en deux territoires de dimensions quasi-égales entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie. Cette dernière est un territoire faisant partie de la Bosnie, qui a sa propre politique interne, mais qui est représenté par la Bosnie lors de ses relations avec d’autres États. |

| Réussite ou échec? | Ces accords permettent de mettre fin à la guerre civile de Bosnie-Herzégovine. Cependant, des tensions sont encore présentes entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie. L’État a quelques difficultés, puisque la communication entre les deux parlements est très difficile. Ces accords sont donc à mi-chemin entre la réussite et l’échec. |

Pour en savoir plus sur les suites des accords de Dayton, consulte ce site :

Après les Accords de Dayton, la municipalité de Brčko, en Bosnie-Herzégovine, est divisée en deux. Environ la moitié appartenait à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’autre partie, à la République serbe de Bosnie. Rapidement la cohabitation et le territoire en lui-même deviennent des sources de tensions et conflits. Pour régler la situation, l’ONU décide, en 1999, de faire de cette municipalité un district autonome des deux camps.

Il arrive que certains emploient le nom Bosnie pour parler de la Bosnie-Herzégovine, mais les deux termes réfèrent au même État dont le nom officiel est Bosnie-Herzégovine.

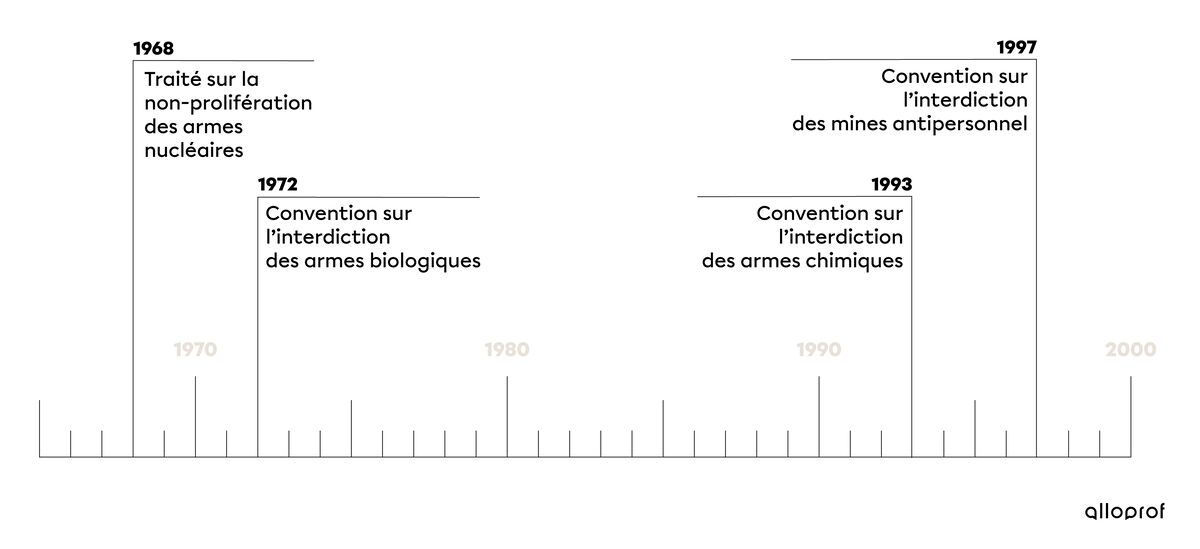

Il y a des conflits depuis longtemps dans le monde. Mais au fur et à mesure que les armes se sont développées, la communauté internationale a dû faire face à de nouvelles questions, l’une d’entre elles étant : doit-on permettre l’utilisation de toutes les sortes d’armes? L’arme nucléaire, entre autres, pose un problème de taille : si tous les pays la possédaient et qu’une guerre nucléaire éclatait, cela pourrait mener à la destruction de toute forme de vie sur la planète. Voici donc 4 traités ou conventions qui sont en lien avec les préoccupations concernant l’utilisation de certains types d’armes lors de conflits armés.

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) établit que les pays possédant l’arme nucléaire (États-Unis, URSS, Royaume-Uni, France et Chine) s’engagent à ne pas diffuser la technologie aux pays qui ne la possèdent pas. Les pays qui ne possédaient pas l’arme nucléaire avant 1967, quant à eux, s’engagent à ne pas en fabriquer et à ne pas chercher à s’en procurer. Une grande majorité des États a ratifié le traité. Trois ont refusé : Israël, Inde et Pakistan. La Corée du Nord s’est retirée du TNP en 2003.

Pour en savoir plus : Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

La Convention sur l'interdiction des armes biologiques (bactéries ou virus) engage les parties qui l’ont signée à ne jamais mettre au point, fabriquer, stocker ou acquérir des agents microbiologiques ou biologiques à des fins militaires ET des armes ou de l’équipement destinés à la confection d’armes biologiques.

Texte intégral disponible ici : Convention sur les armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines

La Convention sur l’interdiction des armes chimiques interdit toutes les armes biologiques et prévoit une vérification internationale de la destruction de celles-ci. En effet, elle interdit la fabrication, le stockage et l’usage des armes chimiques et elle oblige leur destruction.

Texte intégral disponible ici : Convention sur l'Interdiction des Armes Chimiques

La Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel interdit totalement l’utilisation, la production et le stockage des mines terrestres antipersonnel. Les mines antipersonnel sont des engin explosifs cachés sous terre qui se déclenchent lorsqu’une personne ou un véhicule passe dessus. Ces mines ont été grandement utilisées durant les guerres modernes. Encore aujourd’hui, certaines mines qui ont été posées durant des guerres, qui n’ont pas été déclenchées et qui ont été laissées sur le terrain explosent et font des victimes.

Pour en savoir plus : Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel

Vidéo : La Colombie est l'un des pays les plus minés au monde

Ensuite, souvent, les conflits armés n’ont pas lieu en affrontement direct entre deux armées sur un champ de bataille dans les plaines d’un territoire éloigné. Ils se passent généralement dans les villes où il y a de la population civile. Les conflits impliquent également des soldats blessés, des prisonniers de guerre, etc. Ce ne sont pas des objets, ce sont des personnes qui ont des droits et ce, même en temps de guerre. De ce fait, ces droits doivent être définis. C’est ce qu’ont fait les Conventions de Genève de 1949.

En 1949, 59 États participent à une conférence à Genève, en Suisse. D’autres États et certaines organisations internationales comme l’ONU y assistent. Cette conférence mène à la rédaction de quatre conventions (traités internationaux) qui établissent les bases du droit international humanitaire (DIH). Le DIH est la branche du droit international qui réglemente les conflits armés. On y définit les droits et les obligations des parties et également les droits des populations qui sont touchées par ces conflits. Chacune des quatre Conventions de Genève a un but qui lui est propre :

- la première Convention de Genève protège les militaires blessés ou malades sur terre en temps de guerre,

- la deuxième Convention de Genève protège les militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre,

- la troisième Convention de Genève établit les droits et les conditions de détention des prisonniers de guerre,

- la quatrième Convention de Genève protège les civils qui vivent sur des territoires en situation de conflits.

Comme mentionné précédemment, il arrive que des traités de paix ne soient pas respectés ou qu’il soit tout simplement impossible d’arriver à un accord après des négociations. Les pays sont souverains, ils sont donc maitres chez eux et la communauté internationale ne peut pas obliger un État à signer ou à respecter un accord. L’exemple de la Corée du Nord, qui s’est retirée du traité sur la prolifération de l’arme nucléaire en 2003, le prouve bien. Rien n’oblige un État à respecter ses engagements.

Bien sur, la communauté internationale peut toutefois faire des pressions politiques ou économiques sur un État pour tenter d’orienter ses actions, mais encore une fois, il n’y a aucune garantie de réussite.

Un État ou la communauté internationale ne peut pas forcer un autre État à faire quoi que ce soit en raison du principe de souveraineté. Toutefois, ils sont en mesure d’utiliser différents types de pressions et de sanctions pour parvenir à leurs fins ou encore montrer leur désaccord envers les actions d’un État. Le tableau ci-dessous en donne quelques exemples.

La souveraineté est le pouvoir absolu d’un État à se gouverner lui-même en faisant ses propres lois et en les faisant respecter sur son territoire. Un État souverain est indépendant, c’est-à-dire qu’il ne peut être soumis à aucun autre État ou institution.

À noter qu’une sanction (ou une pression) peut être mise en place par un seul État ou encore par des organisations internationales comme l’ONU, ce qui implique qu’elle soit mise en place par tous les États membres de l’ONU.

|

Pressions ou sanctions politiques |

|

|---|---|

|

Pressions ou sanctions économiques |

|

|

Pressions ou sanctions militaires |

|

Si tu veux en savoir plus sur les sanctions mises en place sur d’autres États par le Canada, tu peux consulter ce site : Régimes de sanctions imposés par le Canada.

On peut toujours se poser la question : ces sanctions sont-elles efficaces? Pour en savoir plus, consulte cet article : Les sanctions internationales sont-elles efficaces?

Un embargo est une mesure politique et diplomatique visant à faire pression sur un autre pays en interdisant aux autres pays de faire des échanges commerciaux (importation et exportation) avec celui qui subit l’embargo.

Suite à la guerre du Koweït (invasion du Koweït par l’Irak), dans les années 1990, un embargo (commercial, financier et militaire, entre autres sur les armes) est imposé à l’Irak (alors dirigé par Saddam Hussein) par l’ONU (sous forte demande et pression des États-Unis). Cette sanction a des conséquences énormes sur la population qui sombre alors dans une intense pauvreté due à un effondrement économique (l’exportation du pétrole, alors interdite, était au cœur de l'économie irakienne). En raison de l’embargo, le PIB de l’Irak a chuté de moitié et des usines ont dû fermer leurs portes. Une hausse de la mortalité infantile est même observée durant cette période. L’embargo a pris fin en 2003, mais certaines sanctions sont tout de même restées pendant des années.

En janvier 2020, le président des États-Unis, Donald Trump, menace l’Irak de lourdes conséquences économiques (parce que le parlement irakien avait voté pour l’expulsion des soldats américains en sol irakien après qu’ils aient tué un général iranien en sol irakien). Cela a pour but de faire pression sur le politique mais, encore une fois, c’est probablement la population qui ressentira les effets d’un potentiel effondrement économique que ces sanctions pourraient engendrer.

Consulte cet article sur l’embargo libyen : Paris suspend sa participation à une mission de l'OTAN en Méditerranée

Ladouceur, Maude et coll. Globe, 2014.