La bioaccumulation se définit comme l'accumulation d'un contaminant dans les tissus d'un organisme vivant à la suite de son absorption à partir de son milieu de vie ou de sa consommation de proies contaminées. Il y a bioaccumulation quand un organisme absorbe un contaminant plus vite qu'il ne l'élimine.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Les <a href="/fr/eleves/bv/sciences/les-contaminants-et-le-seuil-de-toxicite-s1201">contaminants</a> relâchés dans l'environnement par les humains, comme les pesticides ou les métaux lourds, peuvent s'accumuler dans les écosystèmes et nuire à la santé des organismes vivants dans ce milieu. Ces substances potentiellement toxiques sont absorbées par les organismes et s'accumulent dans les tissus musculaires. Ainsi, le simple fait de vivre dans un milieu pollué, comme dans un cours d'eau ayant une haute teneur en métaux lourds, peut être fatal pour plusieurs individus.</p>

<p>Il existe deux types de bioaccumulation.</p>

</body></html>

La bioconcentration est l'absorption d'un contaminant et son accumulation dans les tissus des organismes vivants à la suite d'un contact direct avec le milieu environnant.

La bioconcentration est une forme de bioaccumulation directe: il n'y a pas d'intermédiaire entre le contaminant et l'être vivant, puisque ce dernier absorbe directement le contaminant qui est présent dans son milieu.

Les organismes aquatiques filtreurs, tels que les moules et les huîtres, filtrent l'eau pour se nourrir. Ainsi, ils absorbent une très grande quantité de contaminants, qui s'accumulent dans leur corps. Éventuellement, la concentration de contaminants dans leur système dépasse celle du milieu aquatique dans lequel ils évoluent.

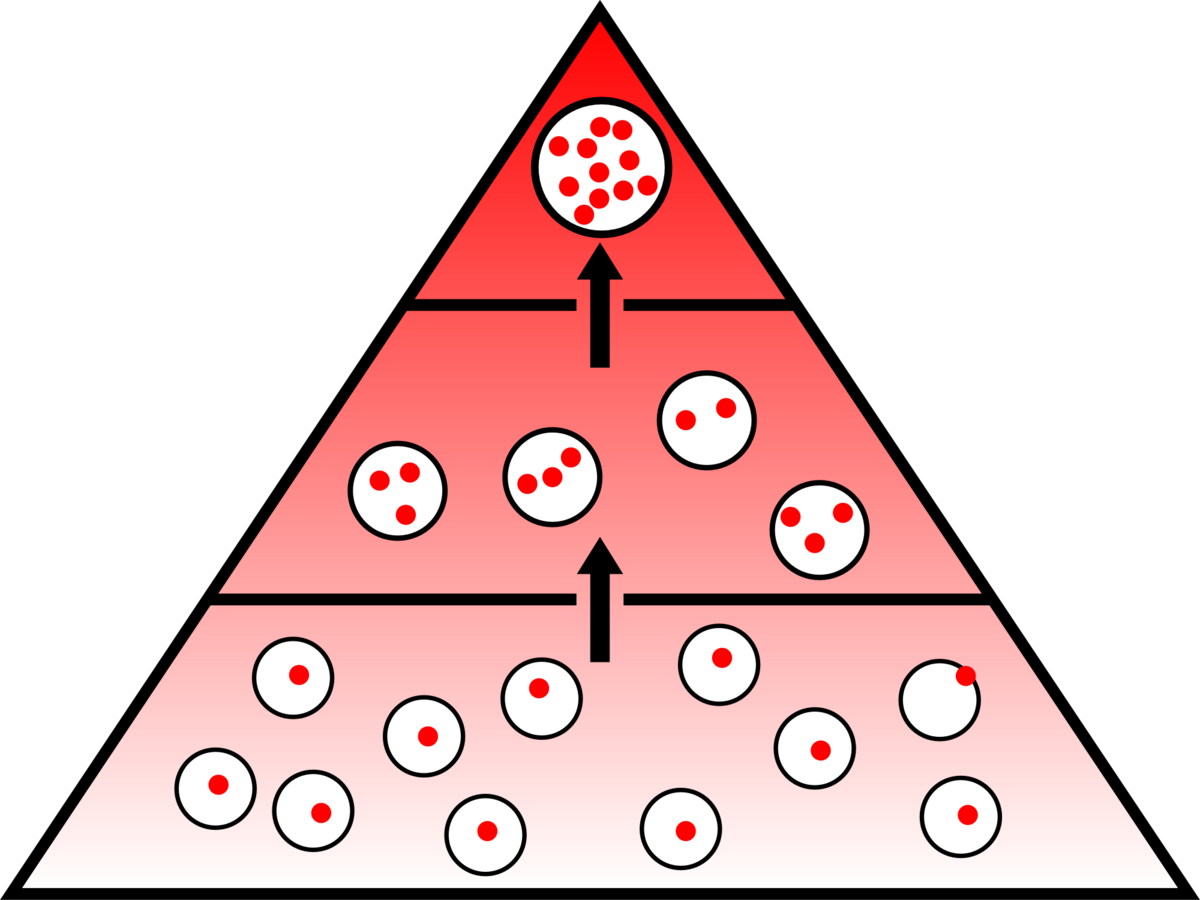

La bioamplification est l'absorption d'un contaminant et son accumulation dans les tissus des organismes vivants à la suite de l'ingestion d'espèces du niveau trophique précédent.

La bioamplification est une forme de bioaccumulation indirecte: l'absorption des contaminants se fait par la présence d'intermédiaires. Lorsque des organismes contaminés de niveaux trophiques inférieurs sont mangés, ils vont passer les contaminants à leur prédateur. Il en résulte ainsi une augmentation de la concentration des contaminants au fur et à mesure que l'on monte dans les niveaux trophiques.

Ainsi, dans un milieu contaminé, tous les niveaux trophiques sont affectés. Les producteurs (premier niveau), puisant les nutriments nécessaires à la transformation de la matière inorganique en matière organique, vont accumuler les contaminants présents dans leur milieu.

Les consommateurs primaires (deuxième niveau), en plus d'absorber les contaminants en vivant dans un milieu pollué, vont aussi accumuler les polluants que les producteurs avaient eux-mêmes absorbés.

Il en va de même pour les consommateurs secondaires et tertiaires (niveaux supérieurs), tous accumulant les contaminants absorbés précédemment par leurs proies. Ce phénomène fait que souvent les individus au sommet de la chaîne alimentaire, comme les gros poissons, les oiseaux de proie et les mammifères carnivores (béluga, être humain, etc.), possèdent une concentration de contaminants qui dépasse le seuil de toxicité.

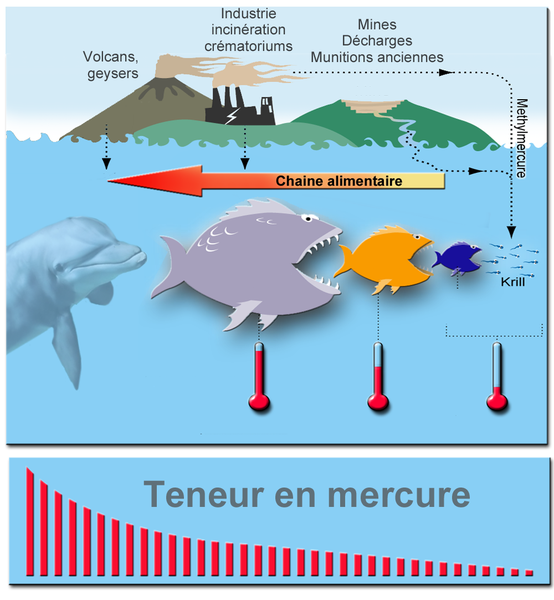

Dans l'image ci-dessous, le biocontaminant, le mercure, est produit par les centrales électriques au charbon, les volcans et les mines. Ce contaminant se déplace de l'atmosphère vers l'eau où il se transforme en méthylmercure, un composé toxique qui entre facilement dans une chaîne alimentaire. Il est d'abord absorbé par le krill et le saumon (consommateurs primaires), qui en accumulent une partie dans les tissus de leurs organismes (représenté par le thermomètre à droite).

Ces derniers sont mangés par un prédateur, soit le thon ou la truite (poisson jaune), qui accumule une concentration plus élevée que le saumon (tel que le démontre le thermomètre sous le poisson jaune).

Ces deux espèces de poissons sont les proies de poissons plus gros, comme le flétan (représenté par le poisson gris sur l'image). La concentration du méthylmercure augmente encore à ce niveau trophique, tel qu'illustré par le thermomètre rouge.

Finalement, les grands prédateurs comme les dauphins, les cachalots, les orques, ou les requins ou les espadons (à gauche de l'image) contiennent les taux de mercure les plus élevés, car ils accumulent les biocontaminants de tous les niveaux trophiques précédents.

Certains poissons doivent être consommés avec modération. Puisque les êtres humains représentent généralement le niveau trophique le plus élevé d'une chaîne alimentaire, ce sont souvent ces derniers qui se trouvent aux prises avec des concentrations élevées de contaminants dans leurs organismes. Santé Canada émet des balises concernant la quantité de certains types de poisson pouvant être consommés.