Avant la colonisation, le peuple rwandais n’était formé que d’une seule ethnie, Banyarwanda. Ayant une seule langue, une seule religion, un seul territoire et pratiquant les mêmes coutumes, la société était plutôt divisée en catégories économiques. Quelques tensions existaient déjà entre certains groupes de la population.

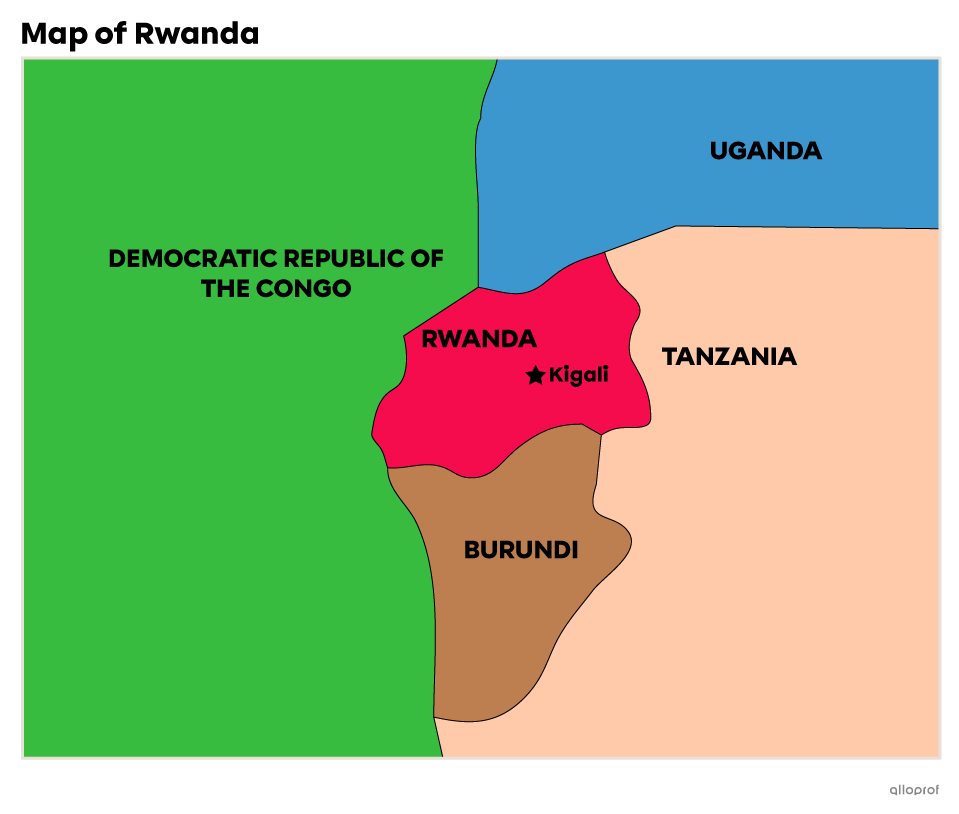

Carte du Rwanda

À la fin du 19e siècle, les Allemands avaient commencé à coloniser le Rwanda. Leur colonie a été prise par les Belges au début du 20e siècle.

Le Rwanda est surnommé le pays des mille collines

Les Belges voyaient des différences notables entre les groupes de la société : les Tutsis et les Hutus.

S’appuyant sur des différences physiques entre les deux, les Belges ont déclaré, dès 1930, que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus à cause de leurs traits plus fins et de leur peau plus pâle.

En 1945, les Belges ont implanté les cartes d’immatriculation sur lesquelles l’ethnie était mentionnée. L’usage de ces cartes a favorisé l’émergence de tensions plus fortes entre les Hutus et les Tutsis. À la fin des années 1950, les Tutsis réclamaient l’indépendance et la laïcité du Rwanda.

Quelque temps plus tard, les ecclésiastiques du Rwanda ont commencé à accorder plus de pouvoirs aux Hutus, jugés plus près du peuple.

Ces ecclésiastiques ont favorisé la suprématie des Hutus, s’appuyant sur le fait qu’ils représentaient la majorité de la population, soit 85 %. Ce changement a provoqué de nouvelles tensions, encore plus fortes, stimulant la haine raciale.

En 1959, les Hutus se rebellaient contre le pouvoir colonial et massacraient les Tutsis. Plusieurs Tutsis ont alors quitté le Rwanda.

Le Rwanda a obtenu son indépendance politique en 1962. Les difficultés entre les Tutsis et les Hutus étaient encore fortes et marquées par de nouveaux massacres. Les Tutsis exilés ont tenté une offensive qui a provoqué de fortes représailles causant la mort et la fuite de nombreux Tutsis.

Juvénal Habyarimana, un Hutu, a réussi un coup d’État qui l’a placé au pouvoir. En 1978, il a mis en place une nouvelle constitution. Cette dernière poursuivait l’usage de la carte d’immatriculation identitaire.

Juvénal Habyariman

En 1987, une guérilla tutsie est organisée à partir de l’Ouganda. Le Front patriotique rwandais (FPR) est entré en action en 1990. Au même moment, le pouvoir en place préparait l’armement et la formation d’une junte militaire, planifiant le meurtre des Tutsis.

L’entrainement et la propagande se poursuivaient tout au long de 1993. Les dirigeants encourageaient les Hutus à massacrer les Tutsis. La radio et la télévision servaient alors à lancer ces appels à la violence. Ces messages n’hésitaient pas à désigner les Tutsis comme une vermine à exterminer par tous les moyens. Tous les étrangers qui se trouvaient au Rwanda à l’époque sentaient la montée de la violence et savaient qu’un génocide se préparait. Plusieurs d’entre eux quittaient le pays pour éviter ces évènements.

Le 6 avril 1994, un événement imprévu a provoqué le début du massacre. Le président Juvénal Habyarimana est décédé lors de l’écrasement de son avion. Les circonstances étranges de cet accident n’ont pas encore été élucidées. L’annonce de cette mort fut immédiatement suivie par l’assassinat des membres les plus influents de l’opposition.

Le 6 avril a marqué le début des massacres. Les milices, grâce à la préparation, étaient entraînées et armées. Depuis un moment déjà circulait une liste des personnes à éliminer, visant principalement les Tutsis, mais aussi les Hutus en lien avec les Tutsis (mariage, concubinage, alliance économique, soutien face au génocide, etc.).

Le 7 avril 1994, les milices bloquaient toutes les rues de Kigali, la capitale du Rwanda. Ce fut là le début du génocide et des massacres.

Face à la montée de la violence, les troupes de l’ONU ont été évacuées, ne laissant que quelques soldats. Avec le départ de ces troupes, les milices rwandaises avaient dorénavant le champ libre. Les massacres ont duré pendant 13 semaines. Pendant toute la durée du massacre, les milices partaient à la chasse aux Tutsis tous les jours. Pendant ces 13 semaines, environ 800 000 Rwandais sont violemment assassinés par les milices et les citoyens. Au total, 75 % de la population tutsie est éliminée, à coup de machette ou de massue, pendant ces quelques semaines.

La haine issue des années de division entre les Tutsis et les Hutus a littéralement explosé. Les miliciens torturaient et violaient leurs victimes. En juillet 1994, le FPR, mouvement guerrier tutsi, fonçait sur Kigali et chassait le gouvernement hutu. Les chefs et les exécutants ont fui le Rwanda.

Paul Kagame instaurait un nouveau gouvernement pour l’unité nationale. C’était la fin du génocide. Les Rwandais devaient reconstruire le pays, ravagé par les morts et la haine.

Même si le nouveau gouvernement souhaitait l’union nationale, cela ne pouvait se concrétiser rapidement. Certains Tutsis ont perpétré des actes violents à la fin du génocide, pour se venger des Hutus.

Les populations tutsie et hutue devaient réapprendre à vivre les uns avec les autres, bourreaux côtoyant les survivants et les familles des victimes. Le Rwanda devait également organiser le procès des 112 000 détenus, suspectés de participation aux massacres. De son côté, l’ONU était responsable de mettre sur pied un tribunal pénal international, qui jugerait les grands responsables du génocide. Pendant tous les procès, la plus grande difficulté fut d’occulter le désir de vengeance. Les juges devaient aussi faire face à la question de la responsabilité individuelle face aux ordres donnés et à l’incitation à la violence.

Pour éviter tous les écarts de justice, les Rwandais ont mis sur pied des tribunaux traditionnels, dont le jugement est émis à la fois par le juge et la communauté. Ces tribunaux en plein air visaient un jugement plus rapide, mais surtout, visaient à faciliter la réconciliation entre les Rwandais. Dans ce type de procès, les accusés qui regrettent leurs gestes reçoivent une peine réduite. Dans tous les cas, il n’y a pas de peine de mort. Plusieurs avocats étrangers ont participé à ces procès, afin d’assurer une défense juste aux accusés. Encore aujourd’hui, le génocide est un sujet tabou au Rwanda.

Après le génocide, toute la population du monde était consternée face à ces évènements. Une question naissait de partout : aurait-on pu éviter cette catastrophe? Les réponses furent des plus déconcertantes puisqu’au moment des massacres, et même bien avant, la communauté internationale savait ce qui se préparait au Rwanda. Les casques bleus qui y étaient en 1993 étaient en mesure d’avertir l’ONU et les pays étrangers.

Avant même le début du massacre, près de 2 500 soldats de l’ONU étaient déjà au Rwanda. Ils intervenaient pour faciliter les accords entre le gouvernement en poste et le FPR. Pourtant après le début du massacre, l’ONU a retiré toutes ses troupes, n’y laissant que 200 soldats. L’une des actions menées par cette dernière pendant le massacre ne visait pas un soutien réel à la population menacée, mais plutôt l’évacuation d’urgence des derniers étrangers présents.

Ce n’est que le 16 mai que l’ONU a envoyé 5 500 casques bleus pour défendre les civils rwandais. Pendant le massacre, le terme de génocide ne fut pas prononcé. L’ONU a, par après, reconnu ses torts face au génocide, en affirmant n’en avoir pas suffisamment fait.

Après les évènements, la France fut également accusée d’avoir aidé à la préparation du génocide en collaborant avec le gouvernement rwandais en favorisant l’armement et l’entrainement des troupes rwandaises. Plusieurs pays, dont la Belgique, les États-Unis, ont par la suite reconnu leur part de responsabilité dans le génocide. En 2004, l’ONU nommait un conseiller spécial chargé de la prévention des génocides.