Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

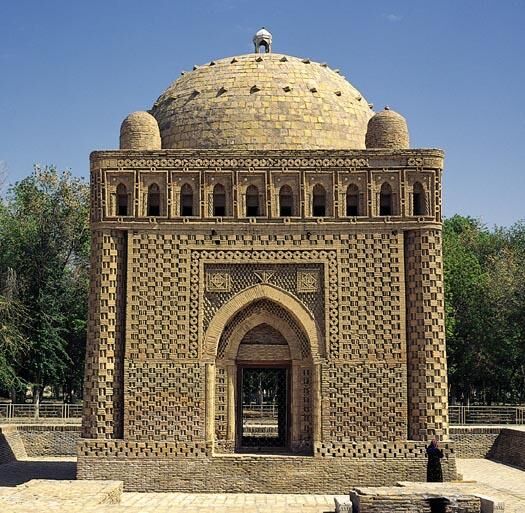

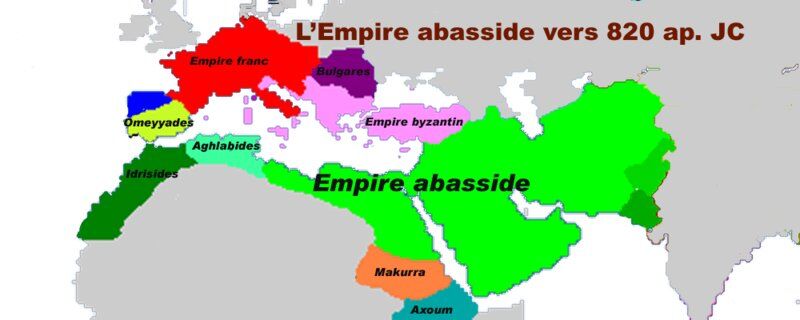

Vers 750, l'Empire arabe comprend l'Afrique du Nord, l'Espagne, une partie de l'Asie centrale et se rend jusqu'au fleuve Indus. De nombreuses traces, dont des palais, des mausolées et des mosquées témoignent de la grandeur que cet empire avait.

Entre le 8e et le 12e siècles, la civilisation arabe a connu une grande prospérité économique, c’est l’époque de l’Empire arabe.

À cette époque, les Arabes contrôlaient l’ensemble des routes maritimes utilisées pour le commerce. Effectivement, ils ont la mainmise sur les voies couvertes par la Méditerranée, la mer Rouge, la mer Caspienne, la mer du Golfe, le golfe Persique et l'océan Indien.

Le commerce est une activité essentielle pour l’Empire arabe dont le territoire profite d'un emplacement privilégié pour développer un commerce fort tant avec l’Europe et l’Asie que l’Afrique.

Les marchands parcourent tout l’Empire et certains vont s'approvisionner de nombreux produits à l’étranger : épices, soie, porcelaine, papier, parfum (en Chine et en Inde), or, ivoire et bois (en Afrique), fer, sel, ambre, miel, fourrures. Plusieurs participent également à la traite des esclaves (en Europe).

Sa position géographique avantageuse et la diversité des produits offerts expliquent le grand essor de ses activités commerciales. On peut dire que le monde arabe constituait la plaque tournante des échanges commerciaux. Il faut également ajouter que ce sont les Arabes qui ont apporté beaucoup de produits nouveaux en Europe : sucre, coton, épices, alcool, etc.

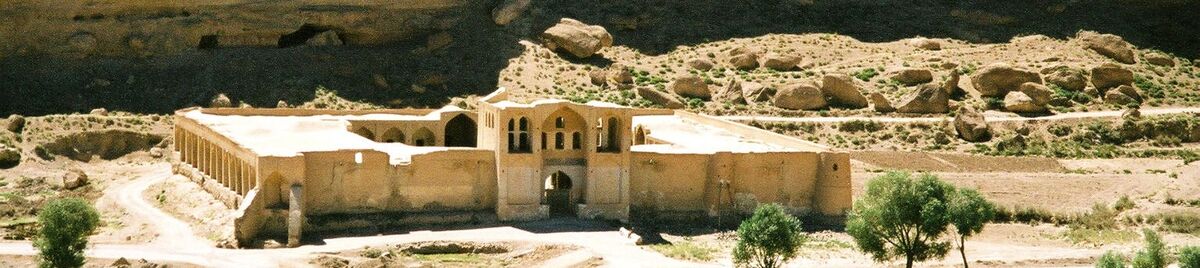

Les marchands se déplaçaient en caravane de chameaux. Leurs aires de repos et d’entreposage portaient le nom de caravansérail.

La civilisation et la culture arabes se sont fortement développées autour des villes. Celles-ci étaient alors de véritables centres politiques et administratifs, des carrefours pour le commerce et l’artisanat et des capitales religieuses et culturelles (grâce aux grandes mosquées, aux bibliothèques et aux écoles).

La ville s’étant la plus développée au cours de l’Empire arabe est certainement Bagdad. Ville élue par le calife et abritant une immense bibliothèque, Bagdad fut à cette époque la plus grande ville du monde. Elle aurait même hébergé quelques 2 millions d’habitants.

Pendant tout le Moyen Âge, les chefs politiques dans le monde arabe étaient nommées les califes. Ces derniers étaient à la fois des chefs politiques et les chefs religieux des musulmans. Les califes se voulaient les successeurs du prophète Mahomet. C’est en 750 que la dynastie des Abbassides a placé sa capitale à Bagdad. Les Abbassides se considéraient comme les protecteurs des sciences et de la religion. Ce sont eux qui ont instauré la tradition d’étudier à la fois les sciences naturelles inspirées des sciences grecques et la religion.

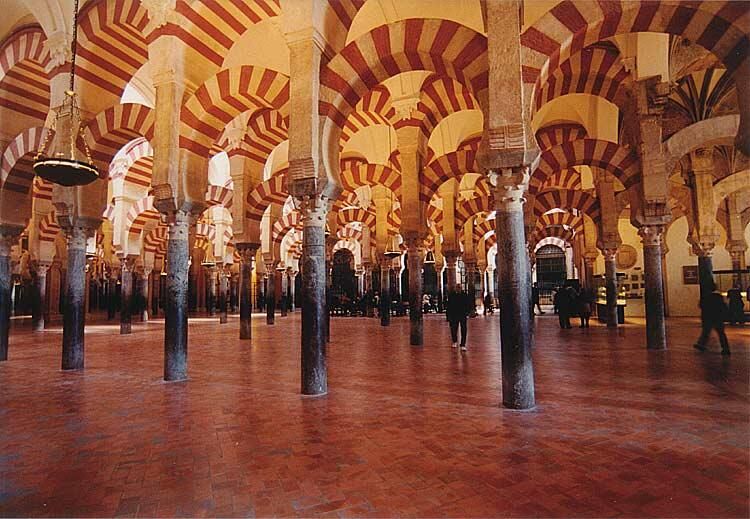

Pendant le règne des Abbassides, Bagdad fut le centre d’une vie intellectuelle très active. La famille royale hébergeait et encourageait les scientifiques et les philosophes. On faisait alors à Bagdad beaucoup de poésie, de littérature et de traduction des œuvres grecques et persanes. À l'apogée de l'Empire arabe, Bagdad et tout le territoire de l’Empire étaient des puissances économiques, intellectuelles, commerciales et artisanales. Deux autres califats puissants exerçaient presque autant d’influence que celui de Bagdad : le califat de Cordoue, en Espagne, et le califat du Caire qui contrôlait tout le nord de l’Afrique.

Au milieu du 10e siècle, le pouvoir des califes a considérablement diminué au profit du pouvoir des chefs militaires. À la même époque, le pouvoir administratif diminuait alors que les tensions sociales se faisaient de plus en plus sentir. Les injustices sociales et plusieurs révoltes d’esclaves éclatèrent. De plus, les divergences d'idées entre les groupes chiites et les groupes sunnites faisaient régner un climat conflictuel. Toutes ces circonstances fragilisèrent l’équilibre politique et social de l’Empire.

En 1019, un nouveau chef politique interdit toute nouvelle interprétation du Coran. Cette interdiction a conduit à la fin du développement de l’esprit critique et réflexif des philosophes, ce qui a progressivement mis fin aux innovations intellectuelles et scientifiques qui avaient fait la gloire de l’Empire arabe.

Le califat des Abbassides a encouragé la construction de plusieurs écoles. Au départ, la fonction de ces écoles étaient de faciliter l’étude de la religion et la compréhension du Coran. Ces écoles étaient dispersées dans toute l’Arabie et dans tous les territoires conquis. Certaines de ces écoles étaient obligatoires pour les enfants, et ce, dès l’âge de 6 ans. Ces écoles admettaient les garçons comme les filles, et même les esclaves. L’enseignement se limitait toutefois à l’étude du Coran et à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Les hommes qui poursuivaient leurs études entreprenaient alors d’étudier la philosophie et les sciences grecques tout en poursuivant leur étude du Coran. Les sciences grecques, qui avaient été redécouvertes au 8e siècle, étaient jugées nécessaires au développement de l'ouverture d'esprit et à la progression de la pensée rationnelle. L’apprentissage des sciences sacrées et l’étude du Coran continuaient d'occuper une place prédominante dans le curriculum arabe. Les étudiants devaient alors maîtriser la philosophie grecque (Aristote et Platon), la médecine, les mathématiques, l’astronomie, la logique, la littérature, etc.

Les institutions d’enseignement destinées à former l’élite religieuse étaient appelées des madrasas. Les étudiants y apprenaient, entre autres, le droit musulman, la philosophie et l’interprétation du Coran. Les étudiants recevaient des bourses pour financer leurs études et y étaient logés gratuitement.

En intégrant des éléments de la culture grecque et en les amalgamant avec les éléments des cultures persanes, indiennes et arabes, les savants et les auteurs ont créé une nouvelle culture. Cette culture qui intégrait les influences du passé et la réalité arabe était appelée culture adab. Les savants ont ensuite entrepris de rassembler leurs connaissances dans divers ouvrages. Certains ont même élaboré des encyclopédies qui réunissaient l’ensemble du savoir indispensable à l’homme cultivé.

Les hadît (traditions) devaient être parfaitement maîtrisées par les élèves. Non seulement elles devaient être apprises, mais elles devaient l’être en respectant des règles d'apprentissage spécifiques. L’élève devait suivre une liste d’étapes pendant lesquelles il devait écouter les traditions lues ou récitées à haute voix par son maître, lire ces traditions à haute voix devant son maître, recevoir une autorisation, recevoir un texte original qu’il devait recopier. À la suite de ce processus, le maître déclarait avoir entendu l’élève réciter les traditions et lui léguait alors son recueil. À partir de cet instant, l’élève devenait le possesseur des traditions. Il avait la responsabilité de les utiliser et de les transmettre à un futur élève.

Dès le 7e siècle, les livres ont pris une importance majeure dans l’Empire arabe. Ce rôle important a été accentué au 8e siècle grâce à la maîtrise d’un nouveau procédé qui permettait de fabriquer du papier à partir de fibres de lin ou de chanvre. À partir du 8e siècle, les livres ont donc connu un vaste essor dans le monde arabe.

Sous l’initiative de certains califes, plusieurs bibliothèques ont été aménagées. Souvent construites à l'aide du financement du calife qui y faisait également don de ses propres collections personnelles, ces bibliothèques furent des lieux importants de diffusion des connaissances. Les souverains qui mettaient sur pied des bibliothèques étaient soucieux de répandre le savoir dans les territoires conquis et dans les points importants de l’Empire.

On y pratiquait, entre autres, la collecte d’ouvrages, la diffusion, la copie et la traduction de ces ouvrages. Cette diffusion de la connaissance scientifique et religieuse a favorisé le développement d’une culture et d’une identité musulmane uniforme. Cette culture musulmane gravitait autour des valeurs de la culture adab. À cette époque, la culture musulmane était l’héritière de la science antique au moment où cette science était oubliée au profit du christianisme tant en Europe que dans l’Empire byzantin.

La présence de ces nombreux livres et de ces lieux voués à l'apprentissage a favorisé l’émergence d’une élite intellectuelle et instruite qui réfléchissait et innovait dans plusieurs domaines. Trois bibliothèques califales ont eu une influence majeure à l’époque : la bibliothèque de Bagdad, la bibliothèque de Cordoue et la bibliothèque du Caire.

La Maison de la Sagesse : bibliothèque califale de Bagdad

Fondée au 9e siècle, la bibliothèque de Bagdad n’était pas uniquement un lieu de conservation des livres. En effet, la Maison de la Sagesse était surtout un lieu de rapprochement entre les sciences religieuses et la philosophie. Le but de cet endroit était principalement de défendre et de propager l’islam tout en y faisant la synthèse des cultures persane et grecque.

Outre la bibliothèque, on y trouvait également un vaste centre de traduction ainsi qu’une salle de réunion dans laquelle les savants (surtout les astronomes) se retrouvaient pour échanger des idées. Les califes tentaient également d’y rassembler une multitude de textes grecs trouvés par des recherches ou encore acquis lors des batailles avec les Byzantins. Une fois la mainmise sur ces livres, ceux-ci étaient traduits en arabe.

La bibliothèque de Cordoue

Au 10e siècle, Cordoue était un grand centre culturel qui gagnait de plus en plus tant en importance qu’en autonomie. Par sa situation géographique éloignée (Cordoue se trouve en Espagne), le califat se trouvait isolé des autres. Le calife de Cordoue avait rassemblé un très grand nombre de livres dans sa bibliothèque, dont la plupart avaient été acquis à l’étranger. On dit que la bibliothèque de Cordoue comptait environ 400 000 ouvrages.

En plus de l'acquisition de livres, le calife avait aussi embauché des libraires-copistes et des relieurs dont la tâche dépassait la copie et la traduction. En effet, la bibliothèque de Cordoue fut le lieu de rédaction de nombreux livres sur des sujets variés : philosophie, astronomie, médecine, mathématiques, etc. Toutefois, à la mort du calife Al Hakam II, son successeur a fait brûler tous les livres de philosophie et d’astronomie pour des causes religieuses. Il n’a conservé que les ouvrages de médecine et de mathématiques.

La bibliothèque du Caire : Maison du Savoir

Fondée au 11e siècle, la Maison du Savoir comprenait de nombreux livres, dont la majorité était issue de la collection personnelle du calife. Le calife y avait embauché des bibliothécaires qui assuraient une plus grande accessibilité aux livres. Des gardiens assuraient la protection des livres qui s’y trouvaient. La Maison du Savoir était également un lieu de réunion où les savants se réunissaient pour débattre de questions touchant plusieurs thèmes : littérature, philosophie, droit musulman, etc.

Suivant l'exemple des grandes bibliothèques fondées grâce à l’initiative des califes, plusieurs mosquées et madrasas ont développé leur propre lieu de culture. Dans les bibliothèques des mosquées, on trouvait principalement des exemplaires du Coran qui servaient à la fois à l’enseignement et à la lecture à voix haute. Le public avait plus aisément accès aux bibliothèques des mosquées qu’aux bibliothèques califales qui étaient surtout réservées aux savants et à l’élite intellectuelle. Les bibliothèques des madrasas étaient majoritairement remplies de livres scientifiques.

À Fès, au 14e siècle, deux bibliothèques ont été fondées, une à la mosquée et une autre à la madrasa. Celle de la madrasa existe encore aujourd’hui.

La philosophie arabe a connu une grande période de vitalité entre le 9e et le 14e siècles. Les philosophes étaient alors des penseurs indépendants de la religion. Tous étaient également influencés par les traditions et les penseurs grecs.

Les philosophes recherchaient la connaissance en passant tant par la raison que par l’expérience naturelle. À l’époque, la raison était définie ainsi par les philosophes : une ouverture à des vérités intelligentes et conceptuelles. Cette définition n’était pas différente de celle proposée par les prophètes ou les imams(chefs religieux musulmans).

Les premiers penseurs à définir un système de logique se consacrèrent aux domaines juridique et théologique. Ils réfléchissaient aux questions soulevées par les écritures, se préoccupant à la fois de théorie et de pratique. Ils ont ainsi élaboré une terminologie complète et un vocabulaire précis qui allaient être récupérés par les philosophes. Ces premiers philosophes ont contribué au développement de techniques de raisonnement.

Les sciences et la philosophie de l’Antiquité grecque sont au cœur de leurs réflexions. L'accès à ces connaissances fut possible grâce aux savants qui habitaient à Constantinople. C’est également à cette époque que fut fondée la Maison de la Sagesse de Bagdad où les penseurs débattaient de questions métaphysiques, de cosmologie et des théories de Platon et d’Aristote.

Les philosophes arabes ont fondé leur système de pensée à partir des idées de Platon et d’Aristote. Leur conception de ces idées était en fait une synthèse qui tendait à effacer les différences entre ces deux pensées. Ils ont ajouté à ces idées issues des Grecs les idées liées à la philosophie prophétique véhiculée par la religion.

Le système de pensée ainsi développé servait à mener l’âme vers une meilleure connaissance du monde et de ses phénomènes, et ce, en incluant les grandes questions scientifiques. L’étude de la philosophie avait pour principal objectif de mener au bonheur, tant pour l’individu que pour l’ensemble de la société, ce qui n’était possible que si l’on comprenait le fonctionnement de l’univers et la place de l’Homme dans le monde. Seule cette connaissance pouvait permettre à l’individu ou à la société de choisir le meilleur mode de vie possible.

Les philosophes ne se consacraient pas seulement à l’étude d’une science ou d’un seul domaine. De manière générale, la presque totalité des philosophes ont touché à tous les domaines, tant à la pensée rationnelle que métaphysique, tant aux sciences qu'aux arts.

Dans la conception philosophique des grands penseurs, il y avait une certaine distinction hiérarchique entre le monde sensible, le monde de l’âme et le monde des intelligences. Le monde sensible est en fait le monde des corps naturels. Ces corps naturels se divisent en deux catégories : les corps éternels (sphères célestes) et les corps périssables. Le monde de l’âme se divise également en deux ensembles : les âmes cosmiques (qui donnent le mouvement aux sphères célestes) et les âmes qui animent les animaux et les hommes.

Chaque âme possède des qualités diverses qui sont de plus en plus riches au fur et à mesure que l’âme gagne en pureté et en instruction. Le monde des intelligences est en fait le monde qui regroupe les essences de ce qui existe. Ce monde est nécessaire aux êtres divins. L’illumination philosophique fait partie de ce qui transforme le savoir en salut personnel et qui permet l’élévation de l’âme.

Al Fârâbî était un philosophe d’origine turque. Traditionnellement, il est surnommé le deuxième maître; le premier étant Aristote. Al Fârâbî a étudié à Bagdad et il y a développé ses connaissances dans plusieurs domaines : technologies, sciences, langues, logique d’Aristote, grammaire, mathématiques, musique, philosophie, etc.

Selon lui, les vérités philosophiques étaient universelles alors que les croyances religieuses ne l’étaient pas. C’est pourquoi il a concentré ses études dans le domaine de la philosophie tout au long de sa vie. Il fut l’un des premiers penseurs arabes à transmettre les doctrines de Platon et d’Aristote. Ne se contentant pas d’en faire la synthèse, il les a grandement commentées. Il a par la suite développé sa théorie sur la conception du monde et sur les facultés des âmes. L’âme la plus instruite est pour lui celle du philosophe ou du prophète qui peut guider les autres vers le bonheur.

Al Fârâbî a écrit une centaine d’œuvres qui ont presque toutes été perdues. Certaines ont été conservées grâce aux versions en latin médiéval qui ont perduré. Il a également écrit un catalogue de sciences qui constituait une première tentative pour réunir l’ensemble des connaissances humaines. Al Fârâbî a eu une influence majeure sur les autres philosophes arabes et a ouvert la voie à l'étude des textes antiques.

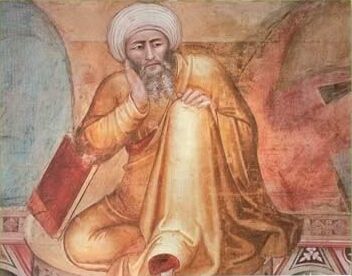

Averroès a été initié dans sa jeunesse par son père à la jurisprudence et à la théologie. Il a par la suite étudié la physique, la médecine, l’astronomie, la philosophie et les mathématiques. La question sur laquelle il s’attardait le plus fut l’origine des êtres.

Ayant d’abord rédigé Traité de médecine, Averroès s’est ensuite penché sur les idées d’Aristote dont il tente de trouver le sens originel en mettant de côté toutes les autres interprétations et les liens avec la culture arabe et islamique (Commentaires sur Aristote). Tant dans ses études que dans ses écrits, il séparait distinctement la raison et la foi et s’opposait radicalement à ceux qui souhaitaient les concilier.

Ses idées ont eu beaucoup d’échos dans le monde chrétien et ont suscité plusieurs débats. L’Église de Rome a d’ailleurs condamné ses principes et ses œuvres en 1240 et en 1513. Il fut également condamné par la religion musulmane qui trouvait qu’il déformait trop les principes de la foi.

Les sciences arabes ont également connu un vaste essor entre 762 et le 14e siècle, et ce, dans pratiquement tous les domaines : astronomie, mathématiques, médecine, philosophie.

Le pouvoir politique, pendant cette période, encourageait fortement le développement scientifique puisque les penseurs étaient financés par de riches mécènes. L’essor de la science et des recherches fut grandement favorisé par le développement de l’esprit critique chez les intellectuels. Tout comme pour la philosophie, la science arabe s’est développée à partir de l’héritage grec. Les Grecs et leurs ouvrages représentaient l’autorité incontestable des savants arabes du Moyen Âge.

Les principales innovations scientifiques arabes furent transmises à l’Europe dès le 12e siècle. Bien que plusieurs innovations aient eu lieu pendant cette période, les changements suscités par ces découvertes ne sont pas comparables aux changements survenus en Europe à la Renaissance.

En mathématiques, le 9e siècle est principalement marqué par le renouveau de l’algèbre et l'extraction de racines carrées et cubiques. L’algèbre est également devenue une pratique autonome. De plus, les savants ont énormément étudié les figures géométriques : planes, sphériques, coniques, etc.

En astronomie, les intellectuels demeuraient fidèles au modèle de Ptolémée, bien qu'ils y aient apporté quelques corrections. En effet, les astronomes arabes étaient d’excellents calculateurs et ont construit des instruments extrêmement précis comme l’astrolabe.

Les sciences physiques furent également un sujet de recherche et d’étude tant pour la mécanique que pour l’optique. En mécanique, plusieurs études ont été réalisées sur les centres de gravité, l’équilibre, la balance, l’élévation des poids et la transformation des mouvements. En optique, les savants ont développé une loi sur la réfraction ainsi qu'une théorie sur l’arc-en-ciel et sur la réflexion dans une sphère cristalline.

Les chercheurs arabes étaient les seuls à s’intéresser à la géologie et ils ont formulé les premières hypothèses sur la formation des montagnes. Ils ont également mené des études scientifiques sur les minéraux.

Plusieurs plantes ont été étudiées pour des fins pratiques alors que des savants se penchaient sur l’agronomie afin d’étudier la valeur agricole de certaines régions. Ils sont même parvenus à effectuer des travaux d’irrigation. En médecine, les savants ont couramment utilisé une méthode à caractère plus expérimentale basée sur l’observation. De plus, les connaissances en pharmacie se sont amplement développées à la même période.

Durant sa jeunesse, Avicenne s’est rapidement intéressé aux sciences naturelles et à la médecine. Les commentaires d’Al Fârâbî l'ont aidé à bien comprendre la pensée d'Aristote.

Il s’est par la suite lancé dans l’étude des sciences tout en rédigeant son premier livre de philosophie et en occupant diverses tâches politiques. En dépit de ces différentes implications, il s'employa également à la rédaction de poèmes. Principalement, Avicenne désirait ajouter un caractère concret aux idées d’Aristote. Selon lui, la logique devait être la science instrumentale utilisée par les philosophes.

Avicenne croyait fortement au Dieu créateur qui s’était révélé aux prophètes et la métaphysique devait alors servir à faire la preuve de l’existence de ce dieu créateur. Sa pensée a fortement influencé celle de Saint Thomas d’Aquin. De plus, son ouvrage dédié à la médecine a influencé la pratique médicinale jusqu’au 17e siècle, tant dans les pays arabes qu’en Occident.

Al Biruni est un savant qui, tout comme ses prédécesseurs, a reçu une formation complète comprenant des mathématiques, de l'astronomie, de la physique, des sciences naturelles, etc.

Durant sa vie, il fut tour à tour scientifique, géographe, historien et linguiste. Il passait également beaucoup de temps à observer les mœurs de son temps. Son premier ouvrage portait sur les calendriers, les mathématiques, l’astronomie et la météorologie. Il fut également fait prisonnier en Inde où il servait d’astronome. Il a ainsi appris les langues et les coutumes indiennes. Il a par la suite publié un ouvrage dans lequel il décrit les régions qu’il a visitées.

Il a effectué plusieurs recherches scientifiques. Il a réussi à calculer la densité et le poids de certaines matières en s’appuyant sur le principe d’Archimède. Il a également rédigé un traité sur la règle de trois dans lequel il déterminait que le lien entre la circonférence et le diamètre d’un cercle devait être un nombre irrationnel. Il a effectué plusieurs travaux en trigonométrie sur les calculs d’une demi-corde et des tangentes. Ses idées liées à la trigonométrie étaient d’ailleurs réutilisées en astronomie et en triangulation. Il a aussi étudié les polygones réguliers.

Ayant écrit pratiquement toute sa vie, Al Biruni avait rédigé pas moins de 113 ouvrages qui sont, pour la plupart, perdus aujourd’hui. L’un de ces ouvrages portait sur l’astrolabe. Al Biruni en faisait une description très détaillée et précise.

Ces deux domaines sont interreliés et sont visibles dans les nombreux palais et mosquées. L'art arabe est plutôt non figuratif puisque l'islam interdit généralement les représentations d'humains et d'animaux, on y observe toutefois une très grande variété de formes, de motifs, de lignes, etc.

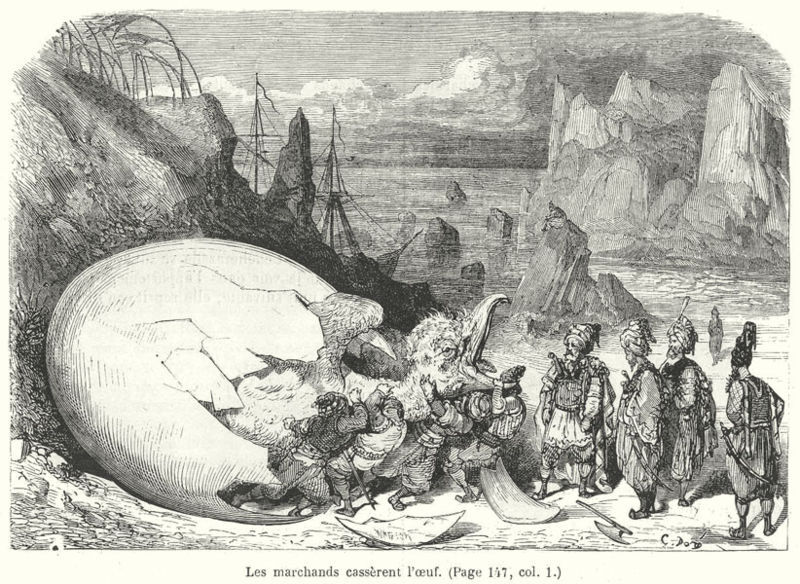

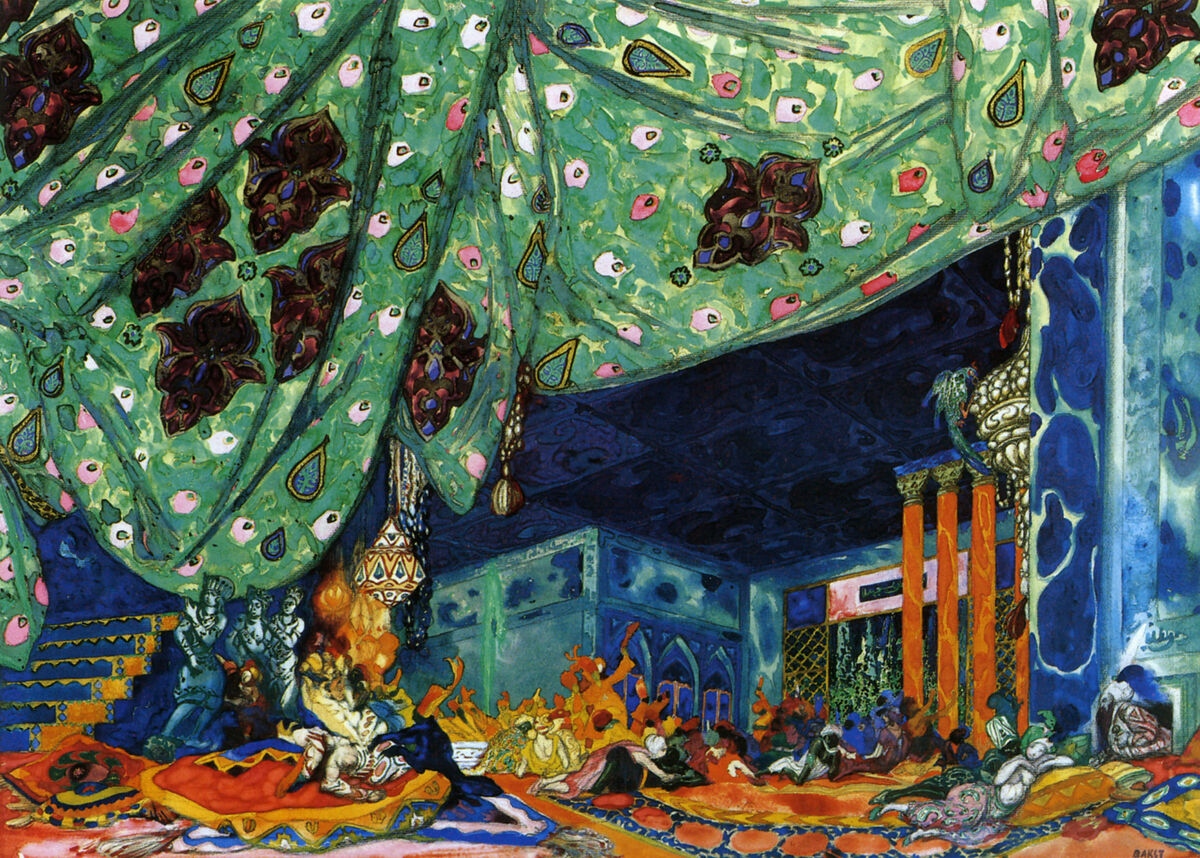

L’œuvre qui a le plus contribué à faire connaître la culture arabe est sans doute les contes des Mille et Une Nuit. Cette œuvre littéraire s'est inscrite dans l’imaginaire de toutes les cultures.

Formé de plusieurs contes, ce recueil offre également un récit qui encadre toutes les petites histoires : l’histoire de Shéhérazade. Shéhérazade sait que son mari a l'intention de la tuer après leur nuit de noces. Pour échapper à cette mort, elle raconte une histoire durant toute la nuit à son époux. Ne l’ayant pas terminée à l’aube et ayant attisé fortement la curiosité de son mari, celui-ci ne la tue pas et la prie de poursuivre son histoire. Elle use de cette stratégie au cours de 1 001 nuits au bout desquelles le mari accepte de la laisser vivre.

Ce recueil est anonyme, c'est-à-dire que la trace de l'auteur ne fut jamais retrouvée. La première mention de ces contes date du 10e siècle. Le recueil a été écrit en arabe et peut se diviser en trois parties. La première est constituée de contes d’origine perse et indienne qui contiennent beaucoup de merveilleux. La seconde s'intitule cycle de Bagdad et est composée de contes et de récits contenant beaucoup de références au calife, à la cour et aux Abbassides. Enfin, la dernière partie présente des récits égyptiens qui accordent une grande importance aux objets magiques.

Selon la principale hypothèse, la majorité de ces contes serait d'origine indienne (les noms des lieux et des personnages ainsi que les thèmes confirment cette hypothèse). Ces histoires auraient été transmises par la tradition orale en Inde et en Perse jusqu’en Arabie.

Les marchands, itinérants et amateurs de contes, auraient favorisé la dispersion de ces contes à travers l’Empire arabe. Au 8e siècle, des conteurs arabes ajoutaient leur touche personnelle à ces récits en les modifiant peu à peu. Ils ont également ajouté des contes pour en arriver au nombre de 1 001. Ces ajouts se seraient faits en suivant l’influence religieuse, historique et géographique (on y parle en effet de l’islam, du christianisme, du judaïsme, de la guerre avec l’Empire byzantin, des croisades avec les Francs, de Bagdad, du Caire, etc.).

Plusieurs versions ont par la suite été consignées par écrit. La forme la plus stable des récits date du 13e ou du 14e siècle. La première traduction européenne a été faite en français par Antoine Galland au 17e siècle. Les récits des Mille et Une Nuits ont immédiatement été populaires et ont suscité un engouement très fort pour toute la culture orientale. Les contes ont connu de nombreuses traductions et rééditions. Ainsi, de nos jours, nous racontons encore les histoires d’Aladin, d’Ali baba et de Sinbad.