<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html><body><p>Les <a href="/fr/eleves/bv/histoire/l-economie-coloniale-1840-a-1848-h1603">mesures adoptées par le Royaume-Uni</a>, au début des années <span class="text-highlight--primary">1840,</span> ont un impact direct sur le commerce du Canada-Uni. Face à ces changements, <span class="text-highlight--secondary">la colonie doit désormais trouver de nouveaux marchés</span> afin d’exporter ses matières premières et les produits qu’elle fabrique.</p>

<p>Des discussions s’ouvrent alors avec les voisins du sud de la colonie, les États-Unis. Ils représentent un grand marché commercial intéressant pour le Canada-Uni. <span class="text-highlight--secondary">Finalement, c’est en 1854 que le Canada-Uni et les États-Unis signent le Traité de réciprocité.</span></p>

<p>Ce traité permet d’augmenter les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada-Uni. Ce dernier profite de cette entente, puisque <span class="text-highlight--secondary">les matières premières et les produits agricoles ne seront pas taxés à la frontière.</span> Les États-Unis souhaiteront donc acheter beaucoup de ressources provenant du Canada-Uni. <span class="text-highlight--secondary">Le blé, le bois et le charbon</span> sont massivement exportés vers les États-Unis grâce à ce traité.</p>

<p>Cependant, en <span class="text-highlight--primary">1866</span>, les États-Unis décident de ne pas renouveler le traité. La colonie doit donc à nouveau trouver une solution afin d’assurer le développement de son économie.</p>

</body></html>

Dès la fin des années 1840, les progrès techniques et le développement des réseaux de transports permettent à la Province de Québec de se développer. Les marchands de Montréal et de Québec, majoritairement d’origine britannique, investissent une quantité très importante de capitaux, ce qui va favoriser le développement de plusieurs industries.

Les capitaux sont des sommes d’argent détenues par des individus. Les personnes qui investissent des capitaux ont comme objectif de générer des profits.

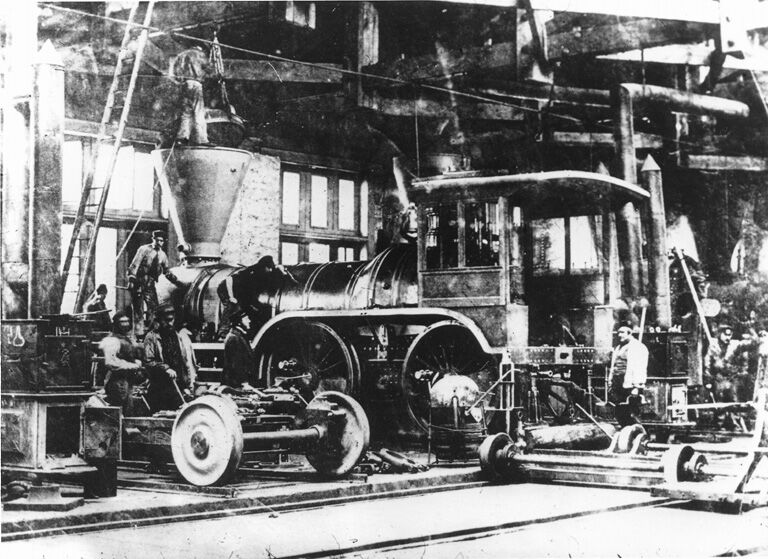

La colonie s’industrialise progressivement. L’industrialisation signifie que les industries fabriquent énormément de marchandises et ce, rapidement. Ces industries utilisent désormais des machines afin de fabriquer leurs produits. Il faut évidemment des ouvriers pour faire fonctionner ces machines, mais ils n’ont pas besoin d’être qualifiés.

Les principales sources d’énergie sont le charbon et la vapeur d’eau. Le charbon brûlé permet à l’eau de se transformer en vapeur et de mettre la pression nécessaire pour actionner une machine. Petit à petit, l’industrialisation fait disparaitre la production artisanale puisque cette dernière ne peut pas rivaliser avec la vitesse de production des machines industrielles.

Les principaux secteurs de production sont le fer, l’acier, l’alimentation, le cuir, la chaussure, le tabac et le textile. Le bois est toujours un secteur en expansion.

Tous les principaux secteurs de production forment le mot TABACC : Textile, Alimentation, Bois, Acier, Chaussures de Cuir.

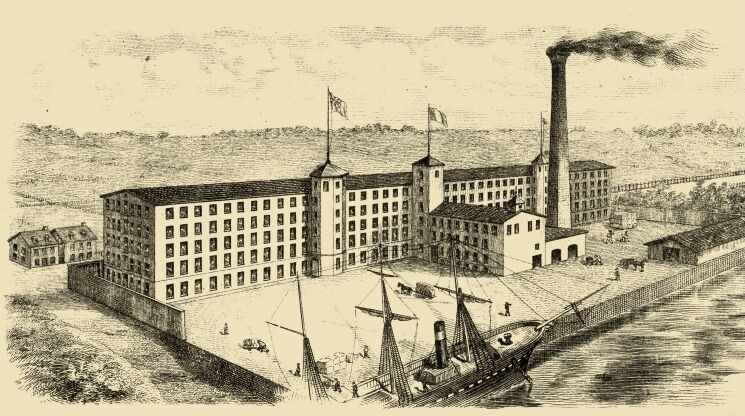

Les industries se construisent à proximité des grandes villes et des cours d’eau. L’avantage des villes est qu’on y trouve beaucoup de main-d’œuvre disponible pour produire les biens et une population pour ensuite les acheter. De plus, les cours d’eau permettent de transporter la marchandise assez facilement. Le canal Lachine, à Montréal, en est un exemple au Bas-Canada. Pour ce qui est du Haut-Canada, Toronto est la ville où les industries se développent. Située dans la région des Grands Lacs, Toronto a aussi l’avantage d’être près des États-Unis, ce qui facilite le commerce pendant la période suivant la signature du Traité de réciprocité.

Grâce aux capitaux investis après la signature du Traité de réciprocité, le développement des infrastructures de transport se poursuit. Des projets majeurs se développent au Canada-Uni, tels que la voie navigable entre Québec et Montréal. Pour réaliser ce projet, un passage est creusé le long du fleuve Saint-Laurent afin de permettre la navigation entre ces deux villes. Auparavant, certains passages sur le fleuve étaient impraticables pour les plus gros navires. Ainsi, grâce à la construction de canaux au début des années 1850, le transport des marchandises entre Québec et Montréal se fait plus rapidement, et ce, à moindre coût. Plusieurs autres canaux et écluses sont construits au Canada-Uni au cours de cette période. À Montréal, des industries s’installent au bord du canal Lachine. Elles ont accès à un réseau de transport très important en plus de pouvoir utiliser l’énergie hydraulique pour faire fonctionner les machines.

Les canaux sont aménagés afin de permettre aux bateaux de naviguer sur l’eau. Les écluses sont construites dans ces canaux afin d’élever ou de faire diminuer le niveau de l’eau. Les bateaux peuvent ainsi naviguer sur la voie maritime.

Malgré l’efficacité du transport maritime, ce n’est pas un moyen de transport qui peut être utilisé toute l’année en raison des saisons. La Province du Canada doit donc investir dans les chemins de fer afin de transporter sa marchandise à travers les terres, en été comme en hiver. Cependant, le coût de construction de ces lignes de chemin de fer est très élevé. C’est pourquoi, en 1849, une loi est votée par l'Assemblée législative permettant aux compagnies d’obtenir des prêts d’argent plus facilement. En conséquence, plusieurs compagnies de chemin de fer se développent, dont celle du Grand Tronc, qui reliera par chemin de fer la ville de Montréal aux Grands Lacs. À l’est, cette ligne se rend à Rivière-du-Loup.