Le Conseil de sécurité de l’ONU est l’une des six institutions créées lors de la fondation de l’ONU en 1945. Contrairement à l’Assemblée générale, dont le rôle est d’adopter des résolutions et de fournir des recommandations liées à la sécurité mondiale, le Conseil est la seule institution qui peut poser des actions concrètes en vue de régler les tensions et les conflits.

Le Conseil de sécurité de l’ONU est l’une des six institutions créées lors de la fondation de l’ONU en 1945. Contrairement à l’Assemblée générale, dont le rôle est d’adopter des résolutions et de fournir des recommandations liées à la sécurité mondiale, le Conseil est la seule institution qui peut poser des actions concrètes en vue de régler les tensions et les conflits.

Une séance du Conseil de sécurité de l’ONU tenue le 14 avril 2018 concernant une résolution russe qui condamnait une intervention américaine en Syrie.

Source : Akatz, Shutterstock.com

Les pays membres du Conseil de sécurité ont été les premiers à avoir le droit de posséder l'énergie atomique et nucléaire. Cependant, cela a soulevé plusieurs inquiétudes dans l’ensemble des pays du monde, c’est pourquoi l’ONU a créé l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en 1957, pour empêcher que cette énergie ne soit utilisée à des fins militaires. Depuis, cette agence a pour mandat de s’assurer que chaque État qui possède et/ou développe l’énergie nucléaire le fasse de façon sécuritaire. Le Conseil de sécurité a pour sa part une importante influence en ce qui a trait aux différentes décisions prises par l’AEIA.

Une séance du Conseil de sécurité de l’ONU tenue le 14 avril 2018 concernant une résolution russe qui condamnait une intervention américaine en Syrie.

Source : Akatz, Shutterstock.com

Le Conseil de sécurité est formé de 5 États membres permanents et de 10 États membres non permanents, pour un total de 15 membres. Voici la liste des 5 États membres permanents :

- La Chine,

- Les États-Unis,

- La Russie,

- La France,

- Le Royaume-Uni.

-

Un État est un ensemble territorial et politique administré par un gouvernement et délimité par des frontières à l'intérieur desquelles vit une population.

Pour mieux comprendre ce qu’est un État, tu peux regarder la vidéo C'est quoi... un État?.

-

Une institution est une organisation, encadrée par des règles et des lois, qui joue un rôle précis dans la société. Ce rôle peut être de nature politique, sociale, économique, religieuse, etc.

Pour mieux comprendre ce qu’est une institution, tu peux regarder la vidéo C’est quoi… une institution?.

Ces États possèdent le statut de membres permanents en raison de leur participation à la Deuxième Guerre mondiale. Les membres non permanents, quant à eux, sont élus par l’Assemblée générale et exercent cette fonction pendant 2 ans. Après cela, d’autres États membres les remplacent. Un État peut être réélu au fil des ans mais, chaque année, la moitié des membres non permanents doit être remplacée. L’objectif de cette rotation est de permettre une représentation équitable des principales régions du monde (Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Europe, etc.).

Par exemple, jusqu’à aujourd’hui, le Canada a été membre non permanent du Conseil de sécurité à 6 reprises depuis 1948. Pour connaitre l’ensemble des États membres (permanents et non permanents) du Conseil depuis sa création, visite la page web suivante : Pays membres élus

Durant une réunion du Conseil, un des 193 États membres des Nations Unies, même s’il ne fait pas partie des 15 membres du Conseil, peut être amené à participer à celui-ci. Voici les raisons qui expliquent la présence d’un autre État au Conseil :

- cet État est impliqué dans un désaccord ou un conflit qui menace la sécurité mondiale,

- le désaccord ou le conflit affecte ses affaires internes (politiques, sociales, culturelles, etc.).

C’est le Conseil qui a le pouvoir d’autoriser un État non-membre à participer aux discussions. Cependant, ce dernier n’a aucun droit de vote.

Dès que l’Assemblée générale s’aperçoit que des conflits nationaux ou internationaux peuvent brimer les droits d’une population et menacer la sécurité mondiale, elle vote des résolutions afin de rétablir la situation. Ces résolutions sont des décisions officielles concernant les actions à poser pour faire cesser les conflits.

Les résolutions de l’Assemblée sont ensuite transmises au Conseil de sécurité. Ses 15 membres doivent alors voter pour savoir si les résolutions de l’Assemblée seront mises en application.

Pour qu’une résolution soit adoptée par le Conseil de sécurité, deux conditions doivent être respectées :

-

9 membres (ou plus) sur les 15 actuels doivent avoir voté en sa faveur,

-

Les 5 membres permanents (Chine, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni) doivent voter en faveur de la résolution. Toutefois, ils peuvent s’abstenir sans que cela nuise à l’adoption de la résolution.

Une résolution est une décision que prend une assemblée à la suite d’un vote.

Les membres permanents sont les seuls à pouvoir utiliser un droit de veto. Cela signifie qu’ils ont le droit de rejeter une résolution, même si cette résolution a été adoptée par la majorité des membres du Conseil. Dès qu’un membre permanent vote contre une résolution, celle-ci est automatiquement rejetée.

Le droit de veto représente le pouvoir de bloquer l’application d’une décision, d’une résolution ou d’une loi.

En septembre 2019, la Russie et la Chine ont utilisé leur droit de veto pour bloquer l’adoption d’un cessez-le-feu à Idleb, en Syrie, où une guerre civile sévit depuis 2011 (plus de 300 000 morts à ce jour). C’est la 13e fois que la Russie utilise son droit de veto sur une résolution concernant la Syrie.

Pour plus d’information à ce sujet, consulte les articles suivants :

Quand des résolutions sont adoptées, tous les États membres de l’ONU sont obligés de se plier à ces décisions.

Lorsque le Conseil de sécurité adopte une résolution, celle-ci doit obligatoirement mener à des actions.

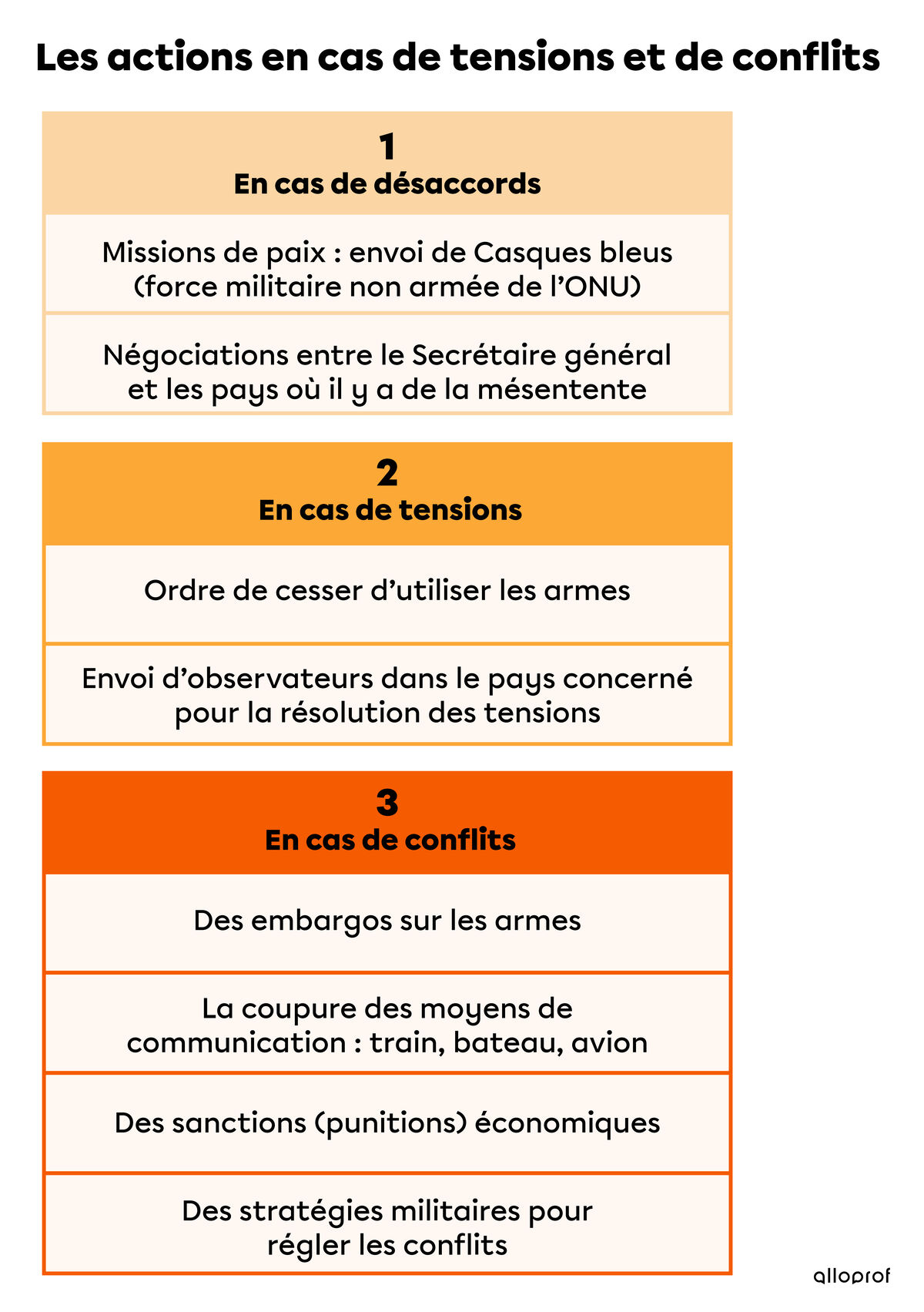

Voici un schéma qui résume le processus d’actions lorsqu’un désaccord entre pays ou à l’intérieur d’un pays est constaté :

Un embargo est une mesure politique et diplomatique visant à faire pression sur un autre pays en interdisant aux autres pays de faire des échanges commerciaux (importation et exportation) avec celui qui subit l’embargo.

Lorsqu’on parle de conflits, cela suppose qu’il y a des affrontements armés sur un territoire donné et que ces affrontements engendrent de nombreux morts. Les tensions entre régions ou pays, elles, peuvent aussi être le lieu d’affrontements et même d’actes terroristes (visant à instaurer un climat de terreur), mais on n’utilise pas les armes pour arriver à ses fins. Les tensions sont souvent liées à des questions identitaires, religieuses, idéologiques, culturelles, territoriales, etc. Pour qu’un conflit armé soit considéré comme une guerre, il doit faire au moins 1000 morts par an.

Considéré comme le plus haut fonctionnaire des Nations Unies, le Secrétaire général a pour mission d’empêcher la naissance et/ou l’aggravation des conflits internationaux. Son travail l’amène à voyager à travers le monde, à s’entretenir avec les dirigeants des États et à prendre part aux assemblées des six institutions de l’ONU afin de mieux coordonner ses actions.

Pour en savoir plus sur le rôle du Secrétaire général, visite la page web suivante : Le rôle du Secrétaire général

En 1991, l’ONU met fin à l’apartheid (un terme Afrikaans qui signifie « séparation ») en Afrique du Sud après avoir appliqué plusieurs sanctions sur le territoire sud-africain durant une trentaine d’années. Elle a entre autres imposé un embargo sur les armes et le pétrole afin de faire pression sur l’État pour qu’il réduise la discrimination raciale sur le territoire.

En 2004, le Conseil de sécurité a voté une résolution (1559) qui lui a permis d’intervenir au Liban. En effet, le Secrétaire général des Nations Unies a envoyé une équipe pour s’assurer que les troupes militaires de la Syrie se retirent du territoire libanais, afin que celui-ci redevienne souverain.

-

La discrimination se produit lorsqu’un individu est traité de manière inégale et défavorable en raison de son origine, de son nom, de son sexe, de son apparence physique, de sa religion ou encore de son appartenance à un groupe. On dit alors qu’il est victime de discrimination.

-

La souveraineté est le pouvoir absolu d’un État à se gouverner lui-même en faisant ses propres lois et en les faisant respecter sur son territoire. Un État souverain est indépendant, c’est-à-dire qu’il ne peut être soumis à aucun autre État ou institution.

En cas de conflits non réglés, l’ONU, qui ne possède pas d’armée, demande aux États membres de lui prêter les siennes pour aller rétablir la paix dans le ou les pays concernés.

Ce sont les pays en développement qui fournissent le plus d’hommes aux Casques bleus, le nom donné aux soldats déployés pour les missions de l’ONU. Le pays qui envoie le plus de soldats en mission est l’Éthiopie, suivi par le Bangladesh, le Rwanda, le Népal, l’Inde et le Pakistan.

Pour en apprendre plus sur le sujet, consulte :

Boniface, Pascal. 50 idées reçues sur l'état du monde, 2015, p. 113.

Brodeur-Girard, Sébastien et coll. Immédiat, 2009, p. 200-201.

Choquette, Michel et coll. Enjeux, 2010, p. 276-279.

Ladouceur, Maude et coll. Globe, 2014, p. 209.