Cette MiniRécup porte sur les évènements au Québec depuis les années 1980 en ce qui concerne le statut politique du Québec dans le Canada, les droits des Autochtones, la société et l’économie. Ses vidéos interactives et ses résumés te permettront de faire une courte révision de ce module.

- Le fédéralisme, c’est le nom du système politique dans lequel il y a un partage des pouvoirs entre 2 types de gouvernement. Le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral, est le gouvernement central. Il y a également les gouvernements provinciaux. Ceux-ci dirigent les provinces qui font partie du Canada. Ces 2 types de gouvernement se partagent un ensemble de compétences.

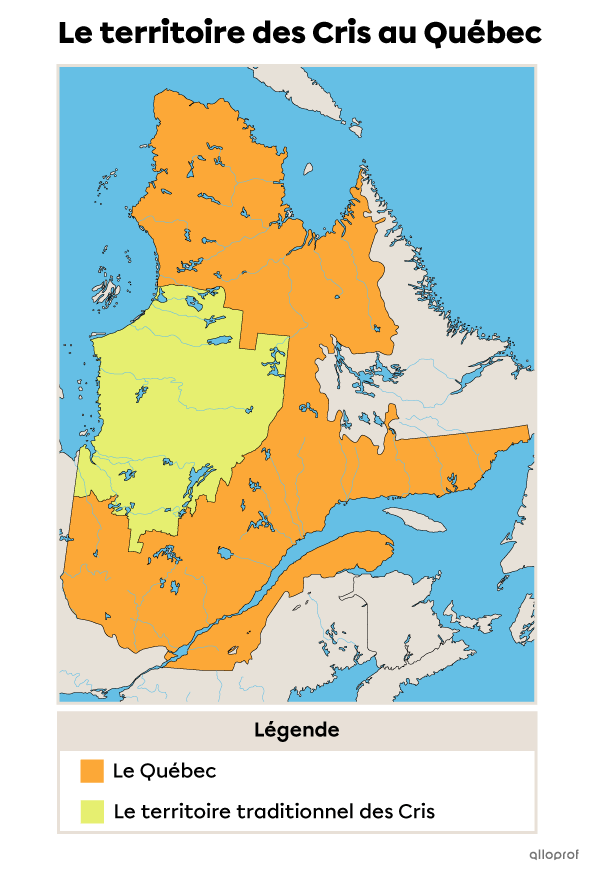

- À la suite de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, en 1975, des désaccords ont lieu entre les Cris et le gouvernement du Québec quant à l’application de la Convention.

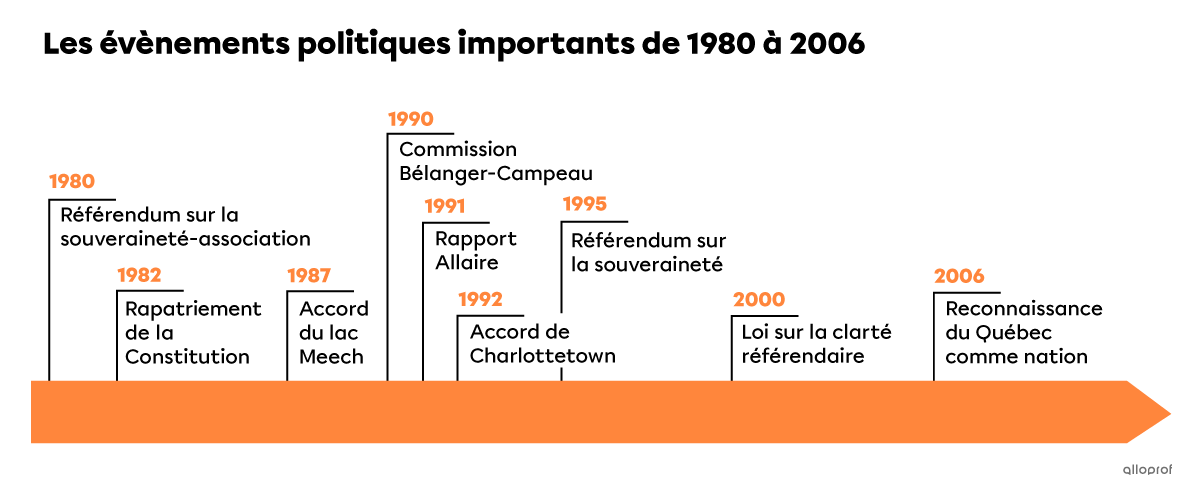

À la fin des années 1970, les négociations constitutionnelles entre le fédéral et les provinces sont dans une impasse. Le Parti québécois, au pouvoir depuis 1976, concrétise la promesse qu’il a faite en campagne électorale de consulter la population sur l’avenir politique de la province.

René Lévesque, chef du Parti québécois et premier ministre du Québec, organise un référendum sur la souveraineté-association en 1980. L’idée était d’avoir un Québec indépendant sur le plan politique, mais tout de même lié au Canada sur le plan économique.

Le référendum oppose 2 camps :

Le camp du OUI est en faveur de la souveraineté-association.

Source : Activités politiques [Photographie], Desilets, A., (s.d.), Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). CC BY-NC-ND 4.0[1].

Le camp du NON rejette la proposition de souveraineté-association.

Source : Campagne du non au référendum de 1980 [Photographie], La Presse, 1980, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). *Droits réservés[2]

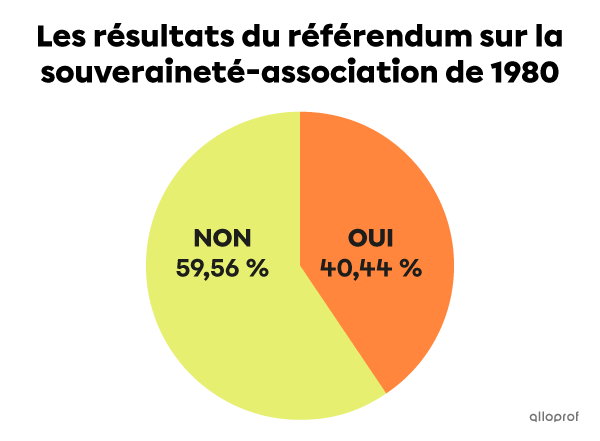

Le jour du vote, le 20 mai 1980, le camp du NON l’emporte.

Source des données : Élections Québec, 2024-a[3]

Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau fait des démarches pour rapatrier la constitution canadienne. En rapatriant la constitution, le Canada gagne le pouvoir de la modifier lui-même, sans avoir à demander au Royaume-Uni. L’entente avec les provinces canadiennes, à l’exception du Québec, est conclue en 1981. La loi constitutionnelle de 1982 permet le rapatriement de la Constitution canadienne.

De nouvelles négociations constitutionnelles ont lieu en 1984. Le but est que le Québec signe à son tour la Constitution.

Le gouvernement du Québec accepte de participer aux négociations, mais annonce des conditions essentielles pour réintégrer la Constitution, comme être reconnu en tant que société distincte (ou nation distincte).

L’accord du lac Meech est signé par les premiers ministres en 1987. Il n’est toutefois pas approuvé par tous les parlements du Canada à temps, ce qui le fait échouer.

L’Assemblée nationale du Québec met sur pied la commission Bélanger-Campeau. Elle porte sur le statut politique et constitutionnel du Québec. Son rapport, en 1991, propose entre autres de tenir un autre référendum sur la souveraineté du Québec.

Le rapport de ce comité, publié en 1991, propose une nouvelle relation entre le Québec et le Canada. Celle-ci accorderait l’autonomie politique du Québec et augmenterait les compétences et les pouvoirs de la province. Le rapport propose aussi la tenue d’un autre référendum sur la souveraineté si les négociations avec le gouvernement du Canada n’aboutissent pas.

De nouvelles discussions constitutionnelles sont entamées et mènent à la signature d’un accord en 1992. Cet accord est soumis à un référendum parmi la population canadienne. Il est rejeté par 54,3 % de la population.

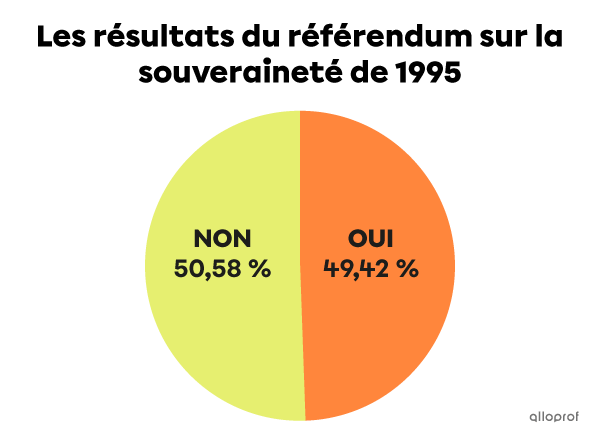

En 1995, le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, organise un référendum sur la souveraineté. La campagne référendaire dure environ 1 an et oppose à nouveau le camp du OUI au camp du NON.

Au final, le vote se conclut le 30 octobre 1995 par la victoire du NON.

Source : Élections Québec, 2024-b[5]

Après la victoire du NON, la question de la souveraineté perd aussi de son importance au Québec.

En 2000, la Loi sur la clarté référendaire stipule que le gouvernement fédéral doit approuver la question proposée durant un référendum sur la souveraineté et que c’est aussi le fédéral qui détermine le pourcentage requis pour que ce soit considéré comme une victoire.

En 2006, le gouvernement fédéral de Stephen Harper adopte une motion à la Chambre des communes qui reconnait le Québec comme une nation distincte. Ce n’est toutefois pas une reconnaissance officielle.

Dans les années 1980, les peuples autochtones continuent de revendiquer le respect de leurs droits et plus d’autonomie concernant la gestion de leur territoire et dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la justice.

En 1982, le gouvernement du Canada ajoute l’article 35 à la Constitution canadienne après des pressions des représentants autochtones. Cette nouvelle loi reconnait aux Autochtones leurs droits ancestraux et les droits qu’ils avaient obtenus des traités.

Les droits ancestraux représentent les droits de pêche, de chasse et de piégeage accordés à un ou plusieurs groupes autochtones selon leurs coutumes ancestrales.

La loi définit aussi les peuples autochtones du Canada en 3 groupes :

- les Premières Nations;

- les Inuits;

- les Métis.

L’article 35 facilite l’utilisation des tribunaux et de la justice par les nations autochtones pour faire respecter leurs droits.

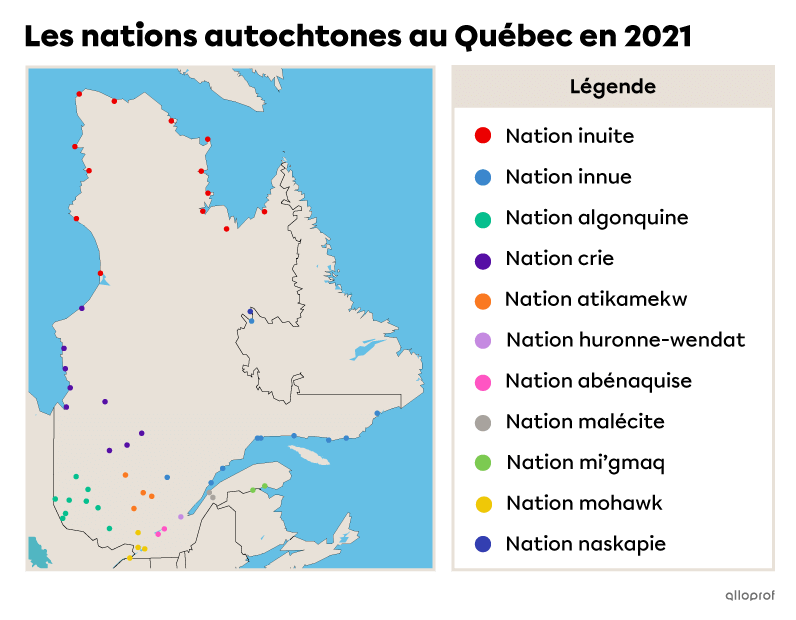

Trois ans plus tard, le Québec reconnait lui aussi les 10 nations autochtones qui habitent sur le territoire de la province ainsi que leurs droits ancestraux. En 1989, les Malécites deviennent la 11e nation reconnue.

Source des données : Commission de toponymie, 2022[6]

Ces nations peuvent maintenant négocier des ententes avec le gouvernement du Québec sur plusieurs sujets, comme le droit à leur autonomie au sein du Québec et leur droit de conserver leur culture, leur langue et leurs traditions.

Cet évènement s’est déroulé en 1990 entre les Mohawks de Kanesatake et de Kahnawake et les gouvernements provincial et fédéral.

Cette crise, qui dure plusieurs mois, met de l’avant les revendications territoriales des Mohawks et crée des tensions entre les Autochtones et les non-Autochtones.

La crise se termine avec l’arrestation des Warriors. Le gouvernement promet d’entamer des négociations pour la reconnaissance des droits territoriaux des Mohawks. Cette situation, qui démontre que la question des droits des Autochtones demeure très délicate, mènera à la mise en place de la Commission royale sur les peuples autochtones.

En 1991, après la crise d’Oka et avec les relations tendues avec les Autochtones, le Parlement canadien met sur pied la Commission royale sur les peuples autochtones.

Le but de cette commission est de proposer des solutions pour une meilleure relation entre Autochtones et non-Autochtones.

Son rapport met en lumière les conditions de vie difficiles dans la majorité des communautés autochtones. Les nombreuses recommandations visent l’amélioration de l’accès aux soins de santé et à la formation professionnelle.

Quelques mesures sont mises sur pied entre 2000 et 2010, mais de graves problèmes demeurent présents dans les communautés autochtones.

Plusieurs des recommandations avaient une portée plus politique. Toutefois, comme ces recommandations demanderaient une modification de la Constitution canadienne, très peu sont mises en place.

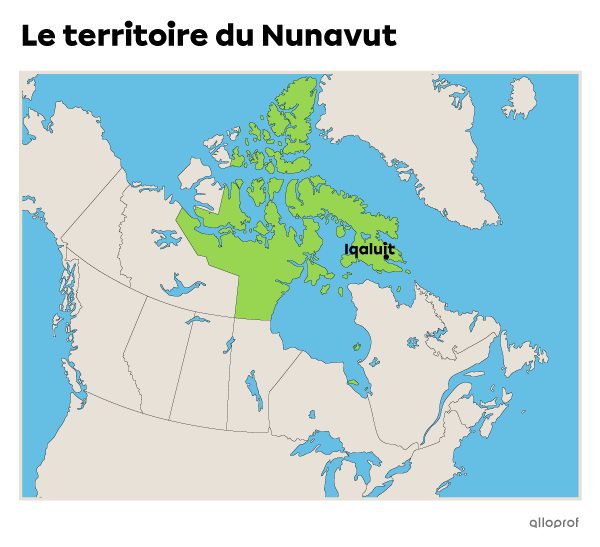

En 1999, le gouvernement du Canada crée un troisième territoire, le Nunavut. C’est la première fois que les frontières intérieures du Canada sont modifiées à la suite d’une demande d’un peuple autochtone.

Le Grand Conseil des Cris et le gouvernement du Québec signent la paix des braves en 2002. L’entente compte favoriser le développement de l’économie de la région tout en encourageant la participation des entreprises cries dans les projets d’exploitation du territoire. Elle reconnait donc les droits ancestraux des Cris sur ses terres. Cette entente vise aussi à faciliter l’instauration de projets hydroélectriques, forestiers et miniers sur le Territoire du Nord québécois.

Le mandat de la Commission de vérité et réconciliation du Canada est d’informer tous les Canadiens de ce qu’ont vécu les 150 000 Autochtones des pensionnats autochtones et de faire la lumière sur les mauvais traitements infligés dans ces pensionnats et sur leurs séquelles.

La Commission avait aussi comme but d’analyser les effets et les conséquences que les pensionnats ont eus sur les communautés autochtones et de proposer des recommandations pour les corriger. La Commission dépose son rapport final en 2015.

- La dénatalité est une diminution du nombre des naissances.

- Le vieillissement de la population est le fait qu’il y a de plus en plus de personnes de 65 ans et plus dans une société.

- L’espérance de vie mesure le nombre moyen d’années vécues par les habitants et habitantes d’un pays.

Une diminution du nombre de naissances est constatée au Québec depuis les années 1960. Au fil des ans, cela a des impacts sur le nombre de personnes en âge de travailler. Cela peut causer une pénurie de travailleurs et de travailleuses.

En raison de l’augmentation de l’espérance de vie, il y a de plus en plus de personnes âgées dans la société québécoise. On appelle ce phénomène le vieillissement de la population. Cela fait en sorte d’augmenter certaines dépenses, par exemple dans le domaine de la santé pour les hôpitaux et pour les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

La politique familiale a pour but d’encourager les familles à avoir des enfants. Elle prend la forme de plusieurs politiques mises en place depuis les années 1980 comme l’instauration d’un régime pour l’assurance parentale afin de donner la possibilité aux parents de prendre un congé à l’arrivée d’un enfant sans risquer de perdre leur emploi.

Depuis 1991, le Québec a ses propres critères pour choisir les immigrants qui pourront s’installer dans la province. La province cherche à :

- répondre aux besoins du marché du travail en main-d'œuvre,

- faciliter l’intégration des immigrants,

- compenser le vieillissement de la population.

Malgré différentes politiques mises en place, le salaire moyen des femmes québécoises demeure plus bas que celui des hommes québécois.

Ces revendications mènent à la mise en place de différentes lois comme la Loi sur l’équité salariale qui vise à réduire cet écart.

Il y a également un écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes dans les postes importants, notamment dans les postes de direction ou dans les conseils d’administration des entreprises. Pour en arriver à une meilleure représentation des femmes dans ces postes, une loi a été adoptée en 2006 pour obliger les sociétés d’État comme la Société des alcools du Québec (SAQ) et Hydro-Québec à avoir autant d’hommes que de femmes dans leur conseil d’administration.

En 1969, une loi a été votée permettant l’avortement en cas de raisons médicales. Après plusieurs démarches judiciaires, la Cour suprême du Canada décriminalise finalement l’avortement en 1998.

Le néolibéralisme cherche à réduire au minimum l’intervention de l’État dans l’économie et dans la société. Il soutient notamment la formation d’accords de libre-échange entre les pays et la mondialisation des marchés. Il souhaite aussi qu’il y ait une plus grande responsabilité individuelle.

La mondialisation fait référence à la forte augmentation du commerce entre les pays. Les accords de libre-échange permettent de diminuer ou d’éliminer les barrières économiques et commerciales entre les pays, ce qui facilite le commerce dans le monde.

La mondialisation entraine plusieurs conséquences, entre autres sur le plan économique. Certaines personnes appuient la mondialisation. Elles considèrent que cette dernière aide à augmenter la production des pays impliqués et peut contribuer à améliorer le niveau de vie de la population.

D’autres personnes considèrent que la mondialisation est responsable de la baisse du nombre d’emplois disponibles au Canada puisque des lieux de production sont déplacés dans d’autres pays où il en coûte moins cher aux entreprises pour produire leurs biens. Ce phénomène de déplacement est nommé la délocalisation.

Des mesures peuvent être mises en place pour atténuer les impacts négatifs de la mondialisation, comme de la formation pour réorienter les travailleurs qui ont perdu leur emploi vers d’autres secteurs de l’économie ou des mesures pour soutenir le développement d’industries plus concurrentielles à l’international.

L’altermondialisme est un mouvement de protestation en réponse à la mondialisation et au désengagement de l’État dans la société et l’économie. Ce mouvement vise à créer des liens à travers le monde afin de réduire les effets négatifs de la mondialisation. Les partisans de l’altermondialisme s’opposent au néolibéralisme puisque selon eux, il est à l’origine d’importantes inégalités sociales à travers le monde.

La dévitalisation d’une municipalité est le résultat de plusieurs éléments. En résumé, on parle de dévitalisation :

- lorsqu’une municipalité a de moins en moins d’habitants et que sa population devient de plus en plus âgée;

- lorsque la population plus jeune quitte afin de trouver de l’emploi ailleurs;

- lorsqu’il y a de moins en moins d’investissement sur son territoire;

- lorsqu’il y a de moins en moins de services locaux.

Plusieurs communautés connaissent des problèmes de dévitalisation, comme les communautés situées loin des grands centres urbains (comme Montréal et Québec) et les villes mono-industrielles.

Le gouvernement québécois surveille les communautés touchées par la dévitalisation et, à quelques reprises, tente de stimuler l’économie de ces communautés en accordant un soutien financier à leur développement.

-

Desilets, A. (s.d.). Activités politiques [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL). CC BY-NC-ND 4.0

-

La Presse. (1980). Campagne du non au référendum de 1980 [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL).*

-

Élection Québec. (2024-a). Référendum sur le projet de souveraineté-association pour le Québec de 1980. https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/referendum-sur-le-projet-de-souverainete-association-pour-le-quebec-de-1980/

-

Robert Cooper. (1982). Trudeau signing the Proclamation of the Constitution Act, 1982 [Photographie]. Bibliothèque et Archives Canada. http://central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=3587789&lang=fra*

-

Élection Québec. (2024-b). Référendum sur l’accession du Québec à la souveraineté de 1995. https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/referendum-sur-laccession-du-quebec-a-la-souverainete-de-1995/

-

Commission de toponymie. (2022). Lieux habités autochtones. https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/toponymie-autochtone/lieux-habites-autochtones/

*Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d’auteur dans le cadre d’une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].