Après la Conquête de 1763, les principales activités économiques de la Province de Québec demeurent les mêmes qu'à l'époque de la Nouvelle-France. Cependant, les ressources naturelles sont désormais expédiées vers l'Empire britannique et les marchands britanniques prennent le contrôle des différents commerces.

Tout comme la France le faisait avant elle, la Grande-Bretagne adopte une politique mercantiliste avec la Province de Québec. Dans le but de s'enrichir, elle exploite les matières premières de sa colonie pour ensuite lui vendre ses produits manufacturés. Cependant, comparativement à la France, la Grande-Bretagne règlemente moins le commerce de sa colonie; tous les marchands sont libres de faire le commerce de différents produits.

Au lendemain de la Conquête, des marchands britanniques s'installent dans la Province de Québec, notamment à Québec et à Montréal, où ils deviennent, en quelques années, plus nombreux que les marchands canadiens. Les marchands britanniques ont l'avantage, comparativement aux marchands canadiens, de créer plus facilement des liens avec les compagnies situées en Grande-Bretagne. De ce fait, ils prennent rapidement les rênes des exportations (ressources naturelles) et des importations (produits manufacturés destinés à être vendus aux colons) de la colonie. Ainsi, à la fin des années 1760, ils contrôlent presque entièrement le commerce et l'économie de la Province de Québec.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

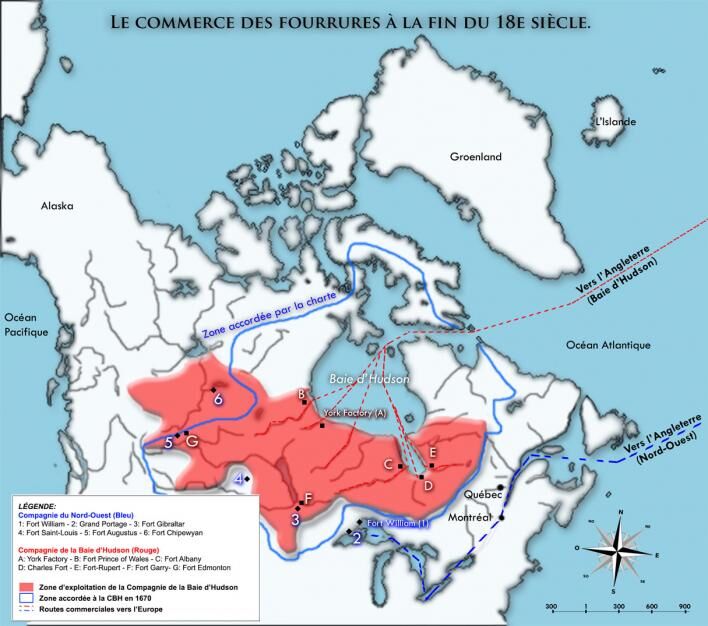

<html><body><p><span class="text-highlight--secondary">Après la Conquête, les marchands britanniques prennent le contrôle du commerce des fourrures, qui sont désormais exportées en Grande-Bretagne.</span> Les <span class="text-highlight--secondary">Canadiens</span>, ayant déjà développé un réseau d'échanges avec les Autochtones, sont engagés par les marchands britanniques, notamment en tant que <span class="text-highlight--secondary"><a href="/fr/eleves/bv/histoire/le-commerce-des-fourrures-apres-1663-h1560#les-roles-joues-par-les-agents-de-traite">voyageurs</a></span>.</p>

<p id="compagnie">Après la Conquête, la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui dominait le commerce des fourrures, fait face à une forte <span class="text-highlight--secondary">concurrence </span>des <em>Montrealers </em>(les marchands britanniques de Montréal). D'ailleurs, ces derniers fondent, en <span class="text-highlight--primary">1783</span>, la Compagnie du Nord-Ouest. </p>

</body></html>

Aussi, en 1783, avec le traité de Paris, les compagnies n'ont plus accès au sud des Grands Lacs et à la vallée de l'Ohio puisque ces territoires ont été cédés aux Treize colonies. Elles doivent donc se tourner vers le nord-ouest, emplacement situé en dehors des limites de la Province de Québec, afin de s'approvisionner en fourrures. Or, même si les voyageurs doivent se rendre toujours plus loin et que cela augmente le cout des expéditions pour les compagnies, le commerce des fourrures demeure tout aussi important pour l'économie de la colonie.

Comme c'était le cas en Nouvelle-France, l'agriculture est l'activité économique la plus pratiquée dans la Province de Québec. Alors qu'elle était d'abord vouée à nourrir les colons et à fournir les marchés locaux, les abondantes récoltes des années 1770 permettent d'exporter des surplus de blé en Grande-Bretagne, ce qui apporte un revenu supplémentaire à plusieurs colons.

La pêche demeure, elle aussi, une activité commerciale importante de la nouvelle colonie britannique. Même si les Français ont un droit de pêche dans le golfe du Saint-Laurent, ce sont les entreprises britanniques qui contrôlent les pêcheries. Des Canadiens sont engagés par les marchands britanniques comme pêcheurs. La morue séchée est désormais exportée vers la Grande-Bretagne et ses colonies des Antilles et de l'Amérique du Sud.