La Révolution tranquille est une période de l'histoire québécoise durant laquelle le gouvernement intervient beaucoup dans les domaines social et économique. L'interventionnisme de l'État provoque des changements profonds dans la société québécoise des années 1960. L'État québécois devient un État-providence.

Un État-providence désigne un État qui intervient activement dans les domaines économique et social afin de favoriser le développement de la société et de redistribuer équitablement la richesse collective.

Après la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), la société de consommation se développe et la population québécoise connait un bébé-boum, c’est-à-dire une augmentation importante des naissances. Dans les années 1960, la société est composée d’un très grand nombre d’enfants en âge d’aller à l’école. Cela pousse le gouvernement à réorganiser l’économie et à mettre en place des réformes dans le domaine de l’éducation ainsi que dans le domaine de la santé et des services sociaux.

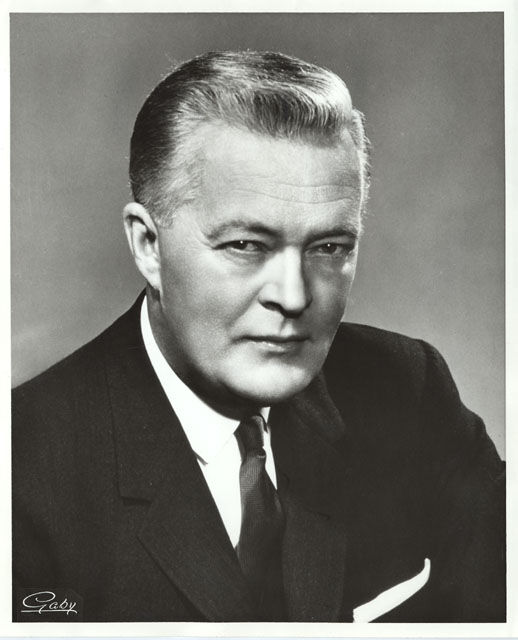

Le gouvernement de Jean Lesage perçoit l’État comme un moteur économique et n’hésite pas à investir pour que la population se modernise. Les mesures mises en place témoignent des valeurs sociales progressistes comme l’équité, la justice et la solidarité.

Source : Jean Lesage [Photographie], Gaby, vers 1960, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). Droits réservés[1]*

L’État s’engage d’abord à assurer la création d’emplois et la réduction du chômage. Il souhaite également faire plus de place aux Canadiens français qui sont défavorisés sur le marché du travail depuis longtemps. En effet, ils :

-

sont généralement moins scolarisés,

-

ont un salaire moyen deux fois moins élevé que celui des Canadiens anglais,

-

occupent rarement des postes administratifs.

En 1964, le gouvernement réforme le Code du travail du Québec. Il autorise notamment la syndicalisation et la tenue de grèves qui avaient été réprimées les années précédentes.

Le Régime de rentes du Québec fait aussi partie des mesures gouvernementales modernes créées durant la Révolution tranquille.

Fondé en 1965, le Régime de rentes du Québec est un régime de retraite auquel tous les travailleurs doivent cotiser. Il assure à toute la population qui travaille d’obtenir une rente de base, soit un montant d’argent en remplacement de son salaire, quand elle sera à la retraite.

Pour réduire les inégalités, le Québec adopte la Loi sur l’aide sociale en 1969. Elle vise à fournir une aide financière aux plus démunis.

Durant les années 1960, l’État québécois devient l’un des plus gros employeurs de la province. La croissance économique dépend alors grandement des investissements du gouvernement. Lesage crée de nombreux ministères et sociétés d’État et s’engage à nationaliser l’exploitation de l’énergie hydroélectrique.

La création de ministères

Dès le début de son mandat, en 1961, Jean Lesage réorganise le gouvernement et crée de multiples ministères afin de mieux gérer la modernisation de la société québécoise. Certains ministères sont également créés dans le but d’exploiter, de valoriser et de protéger le territoire.

|

Exemples de ministères créés durant la Révolution tranquille |

||

|---|---|---|

|

1961 Ministère des Affaires culturelles |

1961 Ministère des Affaires sociales |

1961 Ministère des Affaires fédérales-provinciales |

|

1961 |

1961 |

1964 Ministère de l'Éducation |

La création de sociétés d'État

Les sociétés d’État sont des entreprises publiques gérées par l’État. Par le biais des sociétés d’État, le gouvernement offre des services de nature commerciale comme la vente de biens ou de services, dont les profits sont réinvestis dans le développement de la province et dans les services à la population. L’État s’approprie ainsi les richesses naturelles du Québec.

Un grand nombre de sociétés d’État ont été fondées dans les années 1960. Elles ont des fonctions très diverses, mais un objectif commun : stimuler l’économie et accéder à la modernité. L’État fait preuve de nationalisme économique.

Le nationalisme économique désigne le fait que l'État devient le moteur de l'économie. Il en prend le contrôle.

|

Exemples de sociétés d'État créées durant la Révolution tranquille |

||

|---|---|---|

|

1962 Société générale de financement (SGF) |

1964 Sidérurgie du Québec (Sidbec) |

1965 Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) |

|

1965 |

1969 |

1969 Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP) |

La nationalisation de l'hydroélectricité

La nationalisation de l’hydroélectricité est l’un des projets prioritaires de Lesage. C’est le ministre des Richesses naturelles, René Lévesque, qui propose que le gouvernement rachète toutes les entreprises d’électricité privées pour les rassembler sous la société d’État Hydro-Québec fondée en 1944.

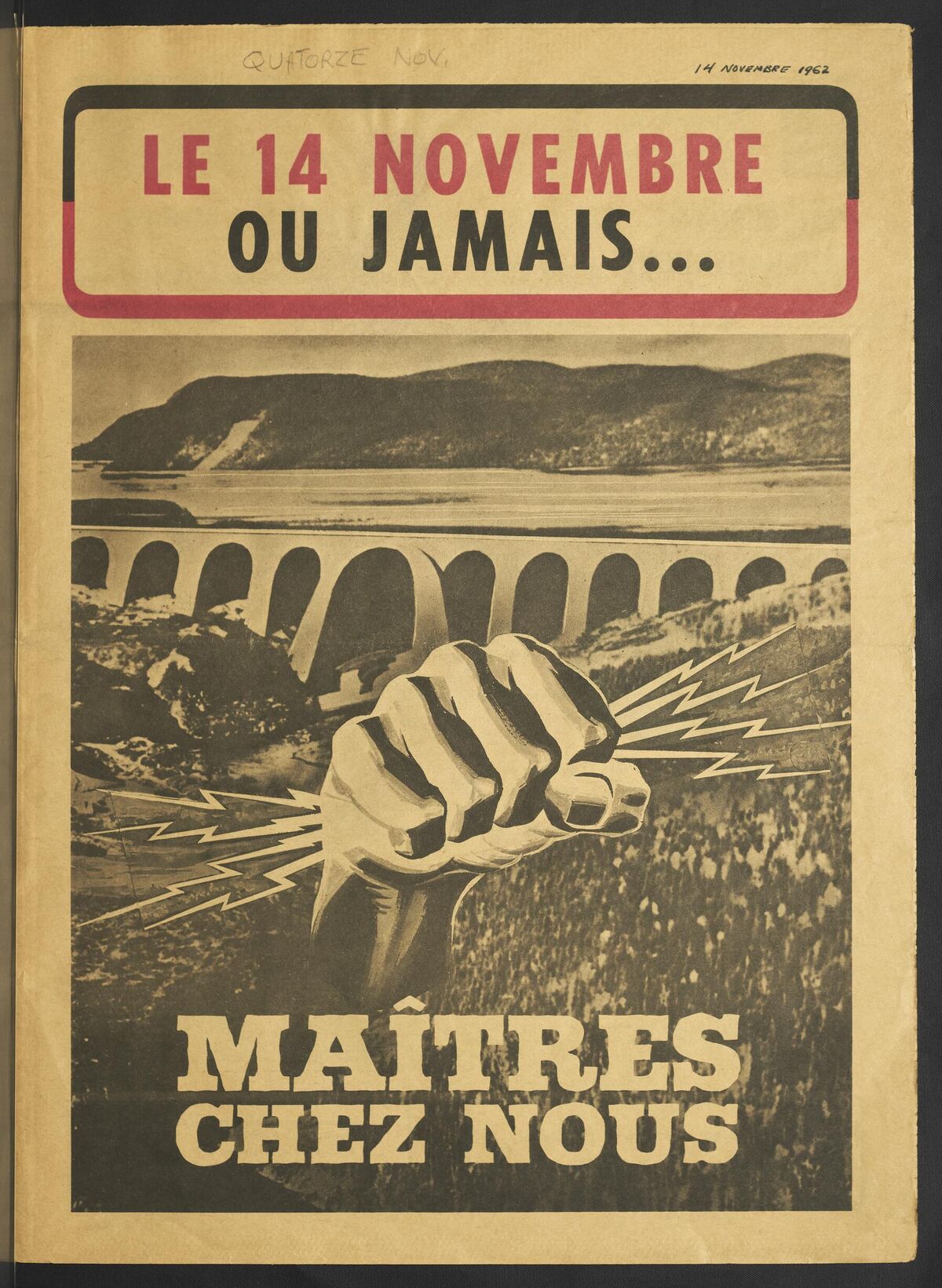

Lors d’une campagne politique, Jean Lesage cherche l’appui de la société québécoise avec son slogan Maintenant ou jamais! Maîtres chez nous.

Source : Le 14 novembre ou jamais... maîtres chez nous [Image], Parti libéral du Québec, 14 novembre 1962, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL).[2]

La nationalisation de l’hydroélectricité a plusieurs effets positifs :

-

La création de nombreux emplois par l’État;

-

L’augmentation des revenus gouvernementaux;

-

L’uniformisation des tarifs d’électricité dans la province;

-

L’approvisionnement plus fiable aux régions éloignées.

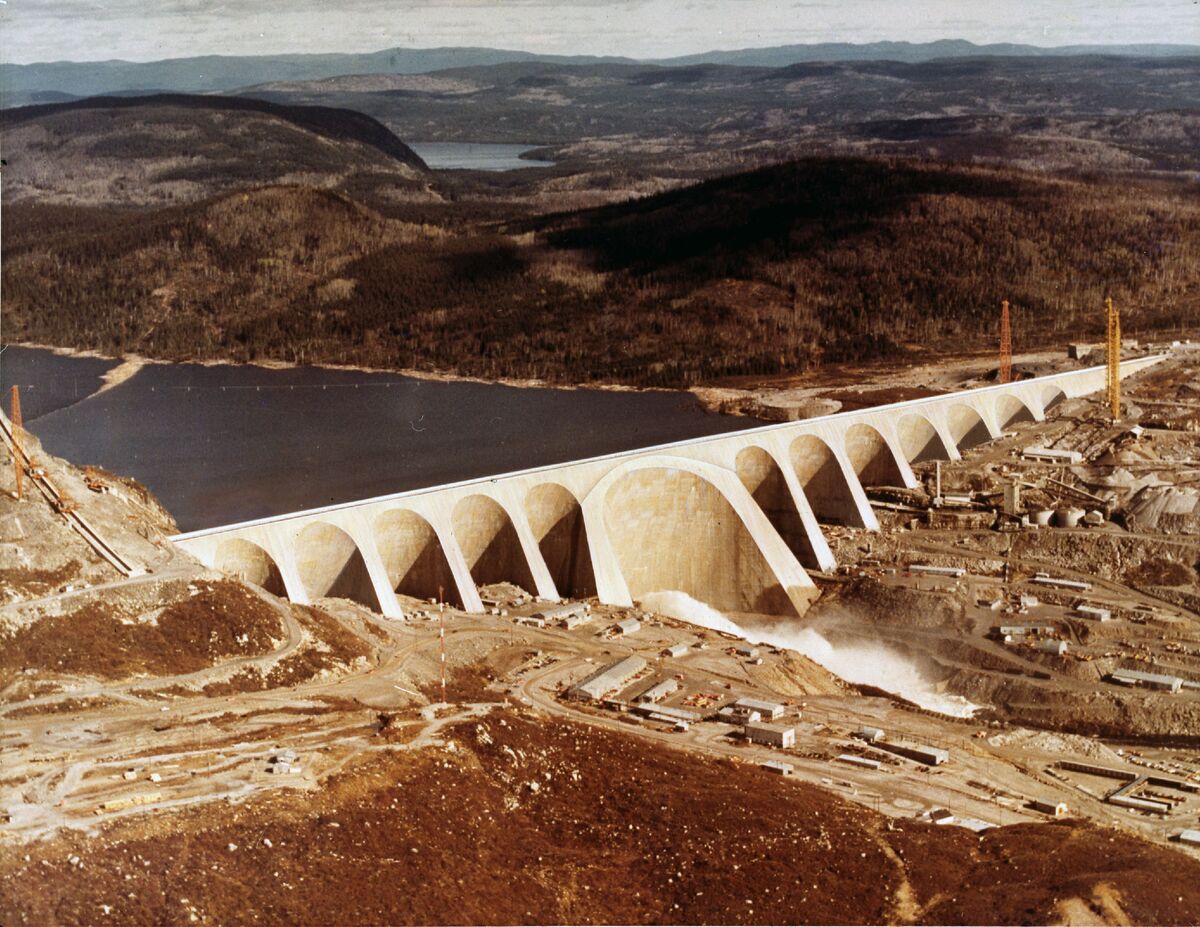

En plus de fusionner l’ensemble des entreprises hydroélectriques du Québec au sein d’Hydro-Québec, le gouvernement investit dans la construction de nouveaux barrages hydroélectriques, dont plusieurs se trouvent sur la Côte-Nord. Il met ainsi en valeur le haut potentiel énergétique de la province et il génère des retombées économiques directes pour le Québec.

Source : Logo original (1944-1964) d'Hydro-Québec, numérisé à partir du Rapport annuel 1944 de la Commission hydroélectrique de Québec [Image], Hydro-Québec, 23 mars 1945, Wikimedia Commons, (URL).[3]

Source : Barrage Daniel-Johnson [Photographie], (s.a.), 1980, Le monde en images des collections pour l’éducation, (URL).[4]

La nationalisation de l’hydroélectricité est un symbole important de l’interventionnisme de l’État durant la Révolution tranquille et de sa mission modernisatrice.

L'éducation

Le gouvernement de Jean Lesage est en quête de progrès et de modernisation. Améliorer l’accès à l’éducation est perçu comme le meilleur moyen d’y parvenir. La société souhaite également lutter contre le fait que les Canadiens français se trouvent souvent en position d’infériorité par rapport aux Canadiens anglais. Cette recherche d’égalité devient l’élément central de la réforme en éducation. On souhaite démocratiser le système d’éducation, c’est-à-dire le rendre accessible à tous.

En 1961, Lesage lance la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec. Elle est connue sous le nom de la commission Parent. Selon les recommandations du rapport Parent, il est nécessaire d’effectuer des changements majeurs. En moins de dix ans, plusieurs mesures sont adoptées.

|

Mesures adoptées selon les recommandations du |

||

|---|---|---|

|

Années |

Mesures |

Conséquences (impacts) |

|

1961 |

Gratuité scolaire |

L'école devient accessible à toutes les classes sociales. |

|

1961 |

École obligatoire jusqu'à 15 ans |

Tous les jeunes sont scolarisés jusqu'à 15 ans minimalement. |

|

1964 |

Création du ministère de l'Éducation |

L'éducation devient un service public gouvernemental. L'Église perd du pouvoir en éducation. |

|

1965 |

Création des écoles polyvalentes |

L'éducation de niveau secondaire et la formation professionnelle sont sous un même toit. |

|

1967 |

Création des cégeps |

De nouveaux collèges offrent des formations préuniversitaires et professionnelles de qualité. |

|

1968 |

Création du réseau de l'Université du Québec |

De nouveaux campus ouvrent en ville et en région. |

Avec l’augmentation du nombre d’établissements scolaires, le Québec a besoin d’un grand nombre d’enseignants qualifiés. Par conséquent, l’État crée un programme unifié de formation universitaire en enseignement.

Enfin, pour rendre accessibles les études postsecondaires à un plus grand nombre d’individus, le Programme de prêts et bourses est mis sur pied dans les mêmes années.

La santé et les services sociaux

Le gouvernement prend aussi le contrôle des institutions de santé du Québec. L’État fait construire plusieurs hôpitaux afin de répondre correctement à la demande. Jean Lesage considère que tout individu a le droit de recevoir des services de santé de qualité uniforme, peu importe sa classe sociale, son origine ou sa religion.

En 1961, la province de Québec commence à participer au programme d’assurance hospitalisation créé par le gouvernement fédéral. Grâce à ce programme, les patients reçoivent gratuitement des soins lors d’une hospitalisation.

En 1970, le programme d'assurance hospitalisation deviendra le programme de l'assurance maladie que nous connaissons aujourd'hui. Les soins de santé, les consultations et les examens en dehors des hôpitaux qui ne nécessitent pas d'hospitalisation deviendront gratuits également.

En 1962, le gouvernement adopte la Loi des hôpitaux. Cette loi exige que les hôpitaux soient dirigés par des médecins et non des religieux.

Durant cette période, l’État prend aussi en charge les orphelinats et les centres pour les personnes âgées qui étaient anciennement pris en charge par l’Église.

À la veille de la Révolution tranquille, le gouvernement canadien se lance dans une lutte contre les inégalités sociales. Il souhaite que les richesses soient mieux réparties. Par conséquent, Ottawa subventionne, en partie, des programmes provinciaux visant cet objectif comme les universités et l’assurance hospitalisation. Les projets de modernisation du Québec en bénéficient.

En 1957, le premier ministre Louis-Stephen St-Laurent instaure le système de péréquation pour offrir un niveau de vie comparable dans l’ensemble des provinces canadiennes.

La péréquation désigne la répartition des ressources financières du gouvernement fédéral. Elle permet d’égaliser les richesses d’une province à l’autre. Les impôts des provinces plus avantagées sont alors redistribués vers les provinces les moins favorisées.

-

Gaby. (vers 1960). Jean Lesage [Photographie]. Bibliothèque et archives nationales du Québec. (URL).*

-

Parti libéral du Québec. (1962, 14 novembre). Le 14 novembre ou jamais... maîtres chez nous [Image]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL).

-

Hydro-Québec. (1945, 23 mars). Logo original (1944-1964) d'Hydro-Québec, numérisé à partir du Rapport annuel 1944 de la Commission hydroélectrique de Québec [Image]. Wikimedia Commons. (URL).

-

(s.a.). (1980). Barrage Daniel-Johnson [Photographie]. Le monde en images des collections pour l’éducation. (URL).

* Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d’auteur dans le cadre d’une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].