L’origine des conflits et des tensions entre des États ou à l'intérieur d’un État, c’est complexe. Il faut toujours garder en tête qu’il y a rarement une seule cause. Le plus souvent, ce sont plusieurs causes qui sont en jeu.

Une de ces causes est l’exercice des droits et libertés de la personne. Le lien entre les tensions et les conflits et le non-respect des droits de l’homme peut être vu de deux manières.

- D’une part, il arrive que les populations dont les droits ne sont pas respectés réclament le respect de ces droits. Comment? Par des manifestations, des pétitions, des grèves, etc. Il arrive que ces revendications tournent à la violence en se transformant en émeute ou encore en soulèvement armé. Le non-respect des droits de l’homme est alors la cause de tensions ou de conflits armés.

- D’autre part, ces manifestations peuvent elles-mêmes être réprimées par la force (interventions musclées de la police ou de l’armée, tirs sur les manifestants, etc.). Les violations des droits de l’homme sont alors la conséquence de conflits ou de fortes tensions.

Les tensions et les conflits causés par le non-respect des droits et libertés n’ont pas toujours la même intensité selon les situations et les États. Certaines fois, la population se limite à exprimer son désaccord avec l’autorité qui est en place alors que, d’autres fois, des soulèvements populaires énormes et parfois même des guerres civiles sont observés. Cela dépend souvent de la façon dont l’État réagit au mécontentement exprimé par la population.

Pour en savoir plus sur le respect des droits et libertés dans le monde, tu peux consulter la carte interactive disponible sur ce site, qui indique le degré de liberté dans chaque pays.

En 1948, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), les membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) (à ce moment, 58 pays) signent la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pour la première fois, les États reconnaissent unanimement que tous les humains ont des droits fondamentaux et qu’ils sont tous nés libres et égaux en dignité et en droit. La déclaration dresse une liste de droits et libertés qui devraient être respectés pour tous les humains, simplement parce qu’ils sont humains. Aucun autre critère n’est nécessaire pour en bénéficier.

Ce texte a une grande valeur. En principe, c'est de lui que tous les gouvernements devraient s’inspirer pour diriger leur État. Toutefois, cette valeur est symbolique. En raison du principe de souveraineté, l’ONU ne peut pas obliger les États Membres à mettre ce texte en application et elle ne peut pas infliger de conséquences aux États qui ne respectent pas ces droits humains. Ce sont des institutions comme la cour pénale internationale (CPI) ou les tribunaux pénaux internationaux (TPI) qui peuvent réellement appliquer certaines sanctions lorsque des crimes graves brimant les droits et libertés et ayant une portée internationale sont commis.

- La souveraineté est le pouvoir absolu d’un État à se gouverner lui-même en faisant ses propres lois et en les faisant respecter sur son territoire. Un État souverain est indépendant, c’est-à-dire qu’il ne peut être soumis à aucun autre État ou institution.

- Une institution est une organisation, encadrée par des règles et des lois, qui joue un rôle précis dans la société. Ce rôle peut être de nature politique, sociale, économique, religieuse, etc.

Pour mieux comprendre ce qu’est une institution, tu peux regarder la vidéo C’est quoi… une institution?.

La Déclaration contient 30 articles. En voici les résumés.

-

Nous sommes tous nés libres et égaux.

-

Aucune discrimination n’est tolérée.

-

Tous ont droit à la vie, à la liberté, à la sécurité.

-

L’esclavage n’est pas toléré.

-

La torture n’est pas tolérée.

-

Nous avons des droits partout où nous allons.

-

Nous sommes tous égaux devant la loi.

-

Nos droits sont protégés par la loi.

-

Pas de détention, d’exil ou d’arrestation arbitraire n’est toléré.

-

Tout le monde a droit à la justice.

-

Nous sommes tous innocents tant que notre culpabilité n’a pas été prouvée.

-

Tout le monde a le droit à la vie privée.

-

La libre circulation à l’intérieur d’un État est de mise.

-

Tout le monde a le droit d’asile dans un autre pays s’il est persécuté dans le sien.

-

Nous avons tous le droit à une nationalité.

-

Nous avons tous le droit au mariage et à la famille.

-

Tout le monde a le droit à la propriété.

-

Nous avons tous la liberté de pensée, de conscience, de religion.

-

Nous avons tous la liberté d’expression et d’opinion.

-

Tout le monde a le droit de se réunir pacifiquement en public.

-

Tout le monde a le droit à la démocratie.

-

Tout le monde a le droit à la sécurité sociale.

-

Les droits du travailleur (conditions justes, sécuritaires et équitables) doivent être respectés.

-

Nous avons tous le droit de s'amuser, d’avoir des loisirs.

-

Nous avons tous le droit à de la nourriture et à un abri, à un niveau de vie suffisant.

-

Le droit à l’éducation est obligatoire.

-

Tout le monde a accès aux droits d’auteur et peut prendre part à la vie culturelle de sa communauté.

-

Nous avons tous le droit à un monde libre et équitable.

-

Nous avons tous la responsabilité de respecter la liberté d’autrui.

-

Nous ne pouvons pas ignorer ou miner ces droits et liberté.

Voici un site pour en découvrir davantage sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et sur chacun des articles : Tous unis pour les droits de l'homme.

Malgré la Déclaration universelle des droits de l’homme et les efforts de la communauté internationale pour la faire respecter, des violations des droits de l’homme se produisent régulièrement dans plusieurs régions du monde.

Dans les régimes politiques autoritaires comme les dictatures, par exemple, le non-respect des droits et libertés s’observe plus souvent. Pour se maintenir au pouvoir, les dirigeants de ces types de régime doivent souvent contrôler l’information qui circule sur eux (article 19), arrêter des opposants politiques (article 9), etc.

Il est toutefois important de comprendre que dans les régimes démocratiques, il arrive également que des droits et libertés ne soient pas respectés.

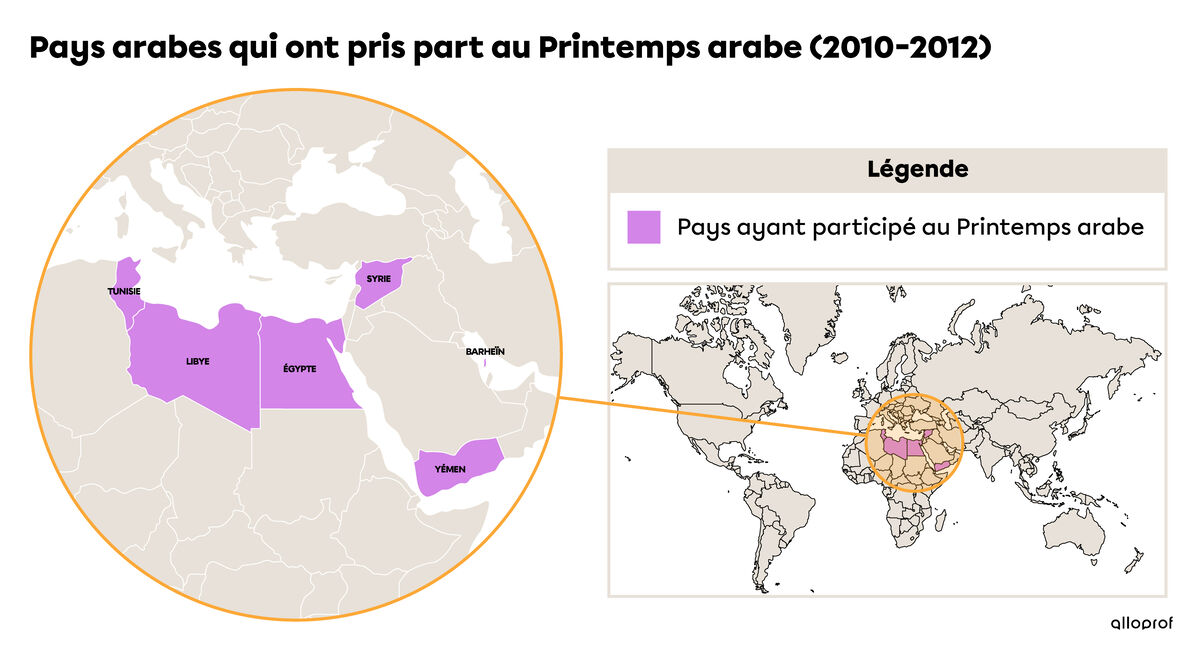

Décembre 2010. C’est le début de plusieurs manifestations dans certains pays arabes de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le mouvement se propage et prend une ampleur telle qu’on le nomme Printemps arabe. Il se termine en 2012, bien que des manifestations aient tout de même continué à avoir lieu par la suite.

La première manifestation a lieu en Tunisie, où le président Zine el-Abidine Ben Ali, en place depuis 1989, doit quitter le pouvoir et fuir le pays. Il était à la tête d’une dictature qui ne respectait pas les droits humains (utilisation de la torture, non-respect de la liberté de presse, répressions violentes de ses opposants, etc.). Cette révolte populaire se propage rapidement dans d’autres pays arabes : Égypte, Yémen, Libye, Bahreïn, Syrie, etc. Globalement, ces pays demandent l’instauration d’une démocratie, qui est l’un des droits de l’homme. Les Égyptien(ne)s obtiennent la démission de leur président Hosni Moubarak et le chef d’État du Yémen est aussi renversé. En Syrie, les manifestations majoritairement pacifiques en faveur de la démocratie tournent, quant à elles, en guerre civile entre les fidèles du gouvernement et ceux qui se révoltent contre lui. En 2020, le conflit armé de cette guerre civile syrienne n’est pas encore réglé. La population syrienne vit dans des conditions effroyables et c’est une crise humanitaire importante qui passe pourtant presque inaperçue aux yeux du monde.

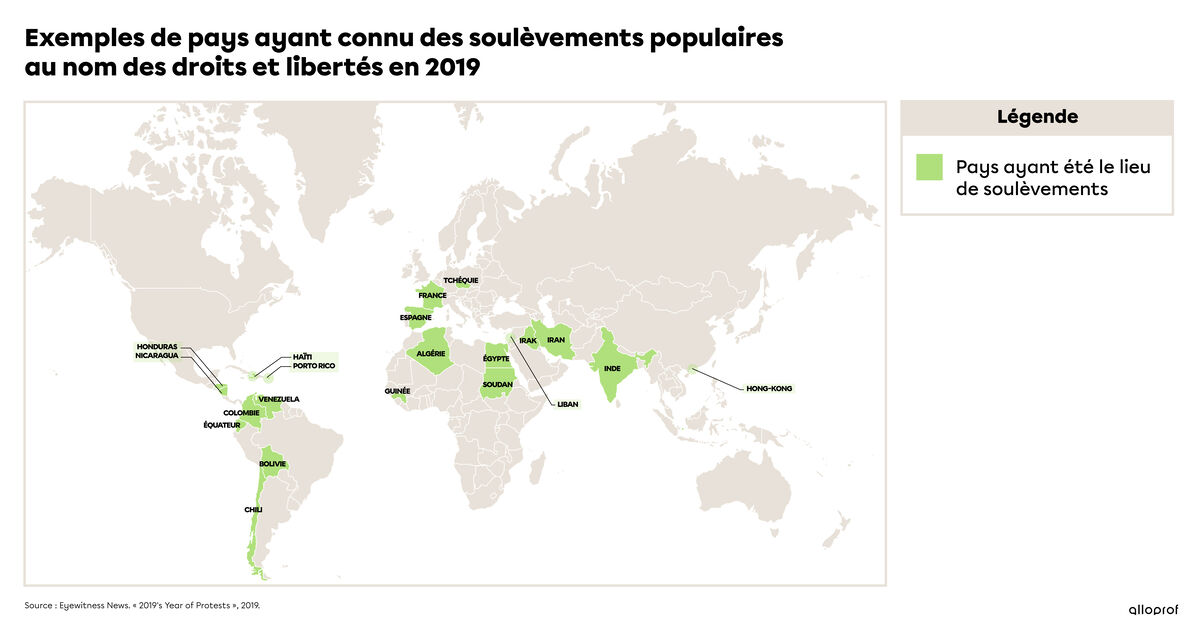

Octobre 2019. En une semaine, plus de 150 personnes sont tuées lors de manifestations populaires. La population réclame la chute du régime et donc du premier ministre Adel Abdel Mahdi. Le gouvernement est corrompu, ce qui fait en sorte que de gros montants d’argent de l’État ne sont pas réinvestis pour la population alors qu’ils devraient l’être. La population vit dans des conditions difficiles :

- un taux de chômage de 25 % touchant majoritairement les jeunes,

- une pénurie d’eau potable et d’électricité pour plusieurs, etc.

Les manifestations ne sont pas pacifiques. Les protestataires ont, entre autres, incendié 2 sièges provinciaux et attaqué des dizaines de quartiers généraux de partis politiques et de groupes armés dont la coalition paramilitaire Hachd al-Chaabi, alliée importante du premier ministre Adel Abdel Mahdi. Les contestations se poursuivent. Au début du mois de décembre, le bilan est maintenant de 420 Irakiens et Irakiennes tués et des milliers sont blessé(e)s. Adel Abdel Mahdi démissionne, mais ce n’est pas suffisant. La population veut des changements de conditions de vie et veut s’assurer d’avoir un régime politique non corrompu. Le nouveau premier ministre, Mohammed Taoufiq Allaoui, est rejeté par les manifestants en février 2020.

Une coalition paramilitaire est une force militaire qui ne fait pas partie des forces armées d’un État.

Juin 2019. Il semblerait que plus d’un million de personnes aient marché dans les rues de Hong Kong pour manifester contre un projet de loi d’extradition. Une extradition, c’est lorsqu’une autorité juridique (ici, celle de Hong Kong) remet entre les mains d’une autre autorité politique (ici, celle de Chine) l’auteur d’une infraction pour qu’il y soit jugé.

Hong Kong est une région administrative spéciale (RAS) de la Chine. Les RAS sont des régions avec une plus grande autonomie et un système politique et économique séparé de celui de la Chine. Le système juridique de Hong Kong se distingue de celui de la Chine : la liberté est plus présente dans les lois hongkongaises que dans les lois chinoises.

Le projet de loi proposé par le gouvernement chinois, qui entretient de forts liens avec Hong Kong, propose que les Hongkongais et les Hongkongaises puissent être extradés vers la Chine continentale (donc en-dehors de la RAS) pour y subir leur procès, être jugés et y être emprisonnés. Ce qui ne semble pas juste et même terrifiant pour certain(e)s Hongkongais(-es), c’est que les lois en Chine ne sont pas les mêmes qu’à Hong Kong. Elles sont beaucoup moins tolérantes vis-à-vis des gens qui exposent publiquement leur mécontentement face au gouvernement chinois (gouvernement communiste). Il y a donc de forts risques que des activistes Hongkongais tenant des propos anti-Pékin ou anti-communistes soient extradés, jugés et emprisonnés à Pékin. La liberté d’expression des Hongkongais serait alors vivement brimée. Cette loi augmenterait le pouvoir de domination de Pékin sur Hong Kong. C’est une perte de leur système de justice qui, jusqu’à présent, protège certaines libertés. La manifestation du 9 juin 2019 a été pacifique, mais celle du 12 juin a entrainé l’utilisation de 150 balles et de gaz lacrymogène par les policiers.

Éventuellement, l’objet des manifestations, d’abord centrées sur le projet de loi d’extradition, prend une tournure plus globale en transformant les manifestations en soulèvements pro-démocratie. Celles-ci ont lieu durant les mois de juillet et aout 2019. À la fin du mois d’aout 2019, Pékin promet la mort par le feu aux criminels, donc aux manifestants hongkongais qui défient le régime communiste en prônant la démocratie. Quelques manifestations ont lieu jusqu'en février 2020.

Rodrigo Duterte est élu président des Philippines en 2016. Certains considèrent qu'il a mis en place un régime proche de la dictature. Plusieurs violations des droits de l’homme auraient lieu dans ce pays. Elles se feraient surtout dans le cadre de la guerre contre la drogue que mène ce président depuis son entrée au pouvoir.

Selon lui, la stratégie à adopter pour contrer ce fléau est la violence, notamment en éliminant des personnalités de la drogue. Cependant, la définition de personnalité de la drogue est large. Pour être considéré comme une personnalité de la drogue, il suffit d’être accusé d’avoir consommé, acheté ou vendu de la drogue et ce, même si les autorités n’ont aucune preuve de ce qu’elles avancent.

Dans plusieurs cas, aucun procès n’est fait à ces personnes. Les personnes tuées ne sont souvent que des personnes qu’on croit être consommatrices, vendeuses ou acheteuses de drogue. Des gens peuvent affirmer que telle ou telle personne consomme de la drogue pour la voir rapidement exécutée par la police. En 2019, au moins 6 600 homicides ont été faits par la police selon le gouvernement philippin. Mais selon des groupes de droits humains, le total des victimes pourrait se chiffrer jusqu’à 27 000. Officiellement, dans les rapports de police, on affirme que les suspects étaient armés, qu’ils ont résisté aux policiers et que ceux-ci ont dû répondre par la force. Mais les familles et témoins de ces exécutions rejettent ces rapports.

Il ne faut pas non plus oublier les victimes identifiées comme « dommages collatéraux ». Il arrive que les victimes soient exécutées devant leur famille. En juin 2019, un raid policier dans le cadre de cette guerre a fait une victime de 3 ans, Myka. Cent enfants, comme Myka, auraient été des victimes collatérales de cette guerre contre la drogue.

Aux Philippines, la classe sociale à faible revenu est fortement touchée par la guerre contre la drogue. La violence a créé un climat de peur dans la société.

La cour pénale internationale (CPI) ouvre, en 2018, un examen sur cette campagne antidrogue. En apprenant cela, Rodrigo Duterte prend les devant en affirmant que les Philippines se retirent du CPI en révoquant sa ratification du Statut de Rome. Cela est officialisé en mars 2019. À partir de cette date, l’État philippin ne reconnait plus la CPI et ne peut donc pas comparaitre devant elle.

25 mai 2020, à Minneapolis. George Floyd, un Afro-américain, décède étouffé par le genou d’un policier blanc au cours d’une intervention policière qui aurait dû être mineure.

Ce n’est pas la première fois qu’un Afro-américain meurt lors d’une intervention policière mais, cette fois-ci, l’acte de violence policière est filmé et mis sur les réseaux sociaux. Cet événement rallume les tensions ethniques aux États-Unis et déclenche, dès le 27 mai, des manifestations et des émeutes à Minneapolis. D’autres manifestations ont ensuite lieu dans un peu plus de 30 États américains. Le racisme envers la communauté noire est alors mis en lumière et les multiples cas de personnes noires tuées en raison de fautes policières refont surface. Les manifestants se mobilisent contre la violence policière faite envers les Noirs, luttant ainsi pour l’égalité et la justice pour toutes et tous. En réaction à ces manifestations, certaines villes instaurent des couvre-feux, interdisant ainsi les manifestations après une certaine heure. Certains manifestants bravent toutefois cet interdit : les policiers répondent par des moyens parfois aussi intenses que des gaz lacrymogènes.

Cette mobilisation s’est regroupée sous le signe du #BLM, qui signifie « Black Lives Matter ». Ce mouvement n’est pas nouveau. Il a été créé en 2013, à la suite de l'acquittement du meurtrier de Trayvon Martin (un Afro-américain de 17 ans, non armé, tué en Floride par un patrouilleur de surveillance de quartier). Des manifestations au nom de ce mouvement avaient déjà eu lieu en 2014 et également durant la campagne électorale américaine de 2016 qui a mené à l’élection de Donald Trump.

Les réactions du Président américain, Donald Trump, à ces manifestations, n’aident pas à calmer les tensions. Il se montre dur et promet de restaurer l’ordre. Il énonce également clairement la menace d’un déploiement de l’armée (malgré le fait que le secrétaire américain à la Défense s’y oppose). Le mouvement américain Black Lives Matter a pris de l’ampleur et plusieurs manifestations dans d’autres pays ont rapidement vu le jour (Espagne, Canada, France, Royaume-Uni, etc.).

| Pays | Manifestation pour les droits et libertés |

| Amérique centrale et Amérique du Sud | |

| Bolivie | Manifestations des opposants d’Evo Morales qui affirment que les élections de l’automne 2019 ont été truquées. Toutefois, plusieurs affirment qu’il s’agirait d’un coup de la droite politique qui désire reprendre le pouvoir du pays. Bolivie : 6 minutes pour comprendre la crise | AFP News |

| Chili | Mouvement de soulèvement populaire contre la situation socioéconomique difficile, les inégalités, la corruption et l'augmentation du prix des services publics. Au coeur des manifestations au Chili |

| Colombie |

Manifestations contre l’État colombien qui avait signé un accord de paix avec la Force armée révolutionnaire de Colombie - armée populaire (FARC-EP) qu’il n’a pas respecté. Cet accord permettait, pour une fois, de lutter contre les inégalités socioéconomiques et politiques du pays. |

| Équateur |

Protestations contre la hausse massive du prix du carburant et le faible niveau socioéconomique de la population. Équateur: cinq morts dans les manifestations, selon un nouveau bilan |

| Haïti |

Manifestations demandant la démission du président Jovenel Moïse, qu’on accuse de corruption. On demande à ce qu’il subisse un procès. |

| Honduras |

Manifestations demandant la démission du président Juan Orlando Hernandez, qu’on accuse de corruption et d’être de mèche avec des trafiquants de drogues. Honduras : Affrontements lors d'une nouvelle manifestation étudiante contre le président |

| Nicaragua |

Le soulèvement contre le président Daniel Ortega et pour la libération de prisonniers politiques qui a débuté en 2018 se poursuit en 2019. Nicaragua : manifestations meurtrières et scènes de pillage Au Nicaragua, de nouvelles manifestations pour la libération des "prisonniers politiques" |

| Porto Rico |

Manifestations réclamant la démission du gouverneur Ricardo Rossello, qu’on accuse de corruption et de tenir des propos homophobes et sexistes. Porto Rico: manifestation géante pour exiger le départ du gouverneur |

| Venezuela |

Manifestations qui demandent la démission du président Nicolas Maduro, qu’on accuse d’agir comme un dictateur. La population demande une vraie démocratie. |

| Afrique | |

| Algérie |

Série de manifestations - nommées le Hirak - pour dénoncer la corruption politique et le régime de Bouteflika, qui n’est pas considéré comme une vraie démocratie par le peuple, et pour la libération de prisonniers d’opinions. |

| Égypte |

Manifestations (illégales, puisqu’elles sont interdites) qui réclament la démission du président Abdel-Fattah Al-Sissi, accusé de corruption. |

| Guinée |

Manifestations contre Alpha Condé, qui veut modifier la constitution pour rendre possible l'exécution d’un troisième mandat. Nouvelle manifestation monstre en Guinée contre une « présidence à vie » d'Alpha Condé |

| Soudan |

Manifestations contre le gouvernement soudanais. Dans la foulée de la révolution soudanaise qui a débuté en 2018, la population revendique des élections libres et démocratiques et la fin du régime militaire qui brime les libertés. Sept points à connaître sur les dernières manifestations au Soudan |

| Asie | |

| Hong Kong |

Soulèvement populaire contre le projet de loi permettant l’extradition des Hongkongais vers la Chine continentale (où les lois sont plus sévères) lors de procès pour y être jugés et emprisonnés. Ce soulèvement a mené au développement d’un mouvement pro-démocratie. |

| Inde |

Protestations contre la proposition d’une nouvelle loi concernant la citoyenneté, qui est jugée discriminatoire envers les musulmans. Les réfugiés Afghans, Bangladais et Pakistanais y voit l’obtention de la citoyenneté indienne facilitée, mais cela exclut les musulmans. Inde : La nouvelle loi sur la citoyenneté déclenche manifestations et affrontements |

| Indonésie |

Manifestations contre le projet gouvernemental de révision du code pénal (qui menace la vie privée). Il prévoit, par exemple, des peines d’emprisonnement pour les relations sexuelles hors mariage et les relations homosexuelles. On y inclut l’interdiction de montrer ou d’offrir des moyens de contraception à des mineurs. Indonésie: vague de manifestations contre des lois controversées L'Indonésie renonce pour l'instant à une loi punissant le sexe hors mariage |

| Irak |

Soulèvement populaire contre le pouvoir en place, accusé de corruption et de n’avoir pas tenu sa promesse électorale d’améliorer les conditions de vie des Irakiens. Les manifestations ont été réprimées violemment et cette répression violente a fait augmenter l’ampleur des manifestations. |

| Iran |

Manifestations populaires causées par la hausse du prix du carburant (alors que le pays est en crise économique) annoncée par le gouvernement. Elles sont réprimées par la violence et la limitation de l’accès à Internet. Manifestations en Iran : la coupure d'Internet, "révélatrice de la panique du pouvoir" |

| Liban |

Manifestations déclenchées par l'annonce de taxes sur, entre autres, les appels passés sur l’application Whatsapp et Viber, dénonçant la corruption des dirigeants politiques et leurs décisions allant contre la qualité de vie des Libanais. Manifestations massives au Liban contre une taxe « Whatsapp » |

| Europe | |

| Espagne |

Manifestations contre les lourdes peines de prison qu’ont subi les dirigeants séparatistes en Catalogne. On dénonce également la répression policière. En Espagne, des centaines de milliers de manifestants indépendantistes dans les rues de Barcelone |

| France |

Dans la foulée des gilets jaunes de 2018, le Mouvement social contre la réforme des retraites en France, qui repousse l’âge de la retraite, prend forme. La population ne semble pas faire confiance à son gouvernement. Quatre raisons pour expliquer la résistance des Français à la réforme des retraites |

| République Tchèque (Tchéquie) |

Manifestations contre le premier ministre Andrej Babis - milliardaire - qu’on accuse de corruption et de mettre en danger la démocratie. |

Amnistie internationale est un organisme non gouvernemental (ONG) international. Il a principalement pour rôle de documenter les cas de non-respect des droits et libertés dans le monde. Il mène également des actions pour faire connaitre ces violations des droits de la personne et pour les faire cesser.