La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’une des six institutions créées lors de la fondation de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945. Le rôle de ce tribunal est de régler les tensions et les conflits qui existent entre les États du monde.

Le siège de la CIJ est situé à La Haye aux Pays-Bas.

Source : Ankor Light, Shutterstock.com

Le siège de la CIJ est situé à La Haye aux Pays-Bas.

Source : Ankor Light, Shutterstock.com

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’une des six institutions créées lors de la fondation de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945. Le rôle de ce tribunal est de régler les tensions et les conflits qui existent entre les États du monde.

Pour mieux comprendre ce qu’est un État, tu peux regarder la vidéo C'est quoi... un État?.

-

Un État est un ensemble territorial et politique administré par un gouvernement et délimité par des frontières à l'intérieur desquelles vit une population.

-

Une institution est une organisation, encadrée par des règles et des lois, qui joue un rôle précis dans la société. Ce rôle peut être de nature politique, sociale, économique, religieuse, etc.

Pour mieux comprendre ce qu’est une institution, tu peux regarder la vidéo C’est quoi… une institution?.

Basée sur le droit international, la CIJ utilise différentes méthodes pacifiques, c’est-à-dire non-violentes, pour régler les désaccords entre les États. En voici quelques-unes :

-

la médiation : négociation entre les États en désaccord impliquant un médiateur ou une médiatrice, c’est-à-dire une personne neutre, qui ne prend pas position,

-

la conciliation : négociation entre les États en désaccord impliquant un conciliateur ou une conciliatrice, c'est-à-dire une personne qui agit en tant que facilitateur entre deux personnes ou groupes en conflit.,

-

les accords régionaux : ententes entre États d’une même région du monde visant à faciliter, entre autres, le transport des biens et les échanges de services ou d’argent.

Le droit international rassemble les règles et les normes qui dictent les relations entre les États, les personnes et les organisations sur la scène internationale. Celui-ci touche des sujets variés comme l’environnement, le commerce, le transport des biens et des services, les droits de l’Homme, etc.

Le 25 novembre 1981, le Canada et les États-Unis ont demandé à la Cour internationale de Justice de régler un désaccord au sujet des zones de pêche qu’elles partageaient en raison de leur proximité avec le golfe du Maine. Les membres du jury se sont donc rencontrés pour décider des limites des frontières maritimes séparant chacun des États. Leur décision a été rendue le 12 octobre 1984.

Le 14 août 1953, la France a demandé à la Cour internationale de Justice de régler un désaccord qu’elle avait avec le Liban au sujet d’une compagnie d’électricité nommée Électricité de Beyrouth. Après quelques mois, les gouvernements de la France et du Liban ont fini par s’entendre sur une solution commune. L’affaire a donc été fermée le 29 juillet 1954.

Le tribunal de la CIJ doit régler les désaccords entre les États seulement lorsque ceux-ci lui demandent de le faire. D’autres organisations internationales comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) peuvent également s’adresser à lui pour qu’il rende une décision concernant des questions relatives à la sécurité mondiale.

Le 27 août 1993, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé à la Cour internationale de Justice son avis sur la question des armes nucléaires en contexte de guerre. L’OMS cherchait à savoir si elle avait le pouvoir d’interdire leur utilisation en raison de leurs effets sur la santé des individus et sur l’environnement. La CIJ a répondu que c’était plutôt à l’Organisation des Nations Unies (ONU) de le faire.

Les tribunaux pénaux internationaux (TPI) ont été créés à partir de 1991 par l’ONU, à la suite des guerres civiles de l’ex-Yougoslavie (1991 à 1999) et du Rwanda (1994). Leur rôle est de condamner les criminels et les criminelles (personnes ou groupes de personnes) qui n’ont pas respecté le droit international humanitaire (DIH).

Une guerre civile est un conflit armé qui se déroule à l’intérieur des frontières d’un État et qui oppose des civils ou des groupes militaires de ce même État.

Le droit international humanitaire (DIH), aussi appelé droit des conflits armés ou droit de la guerre, détermine les règles de base à respecter lors d’une guerre (traitement des blessés et des prisonniers de guerre, interdiction des attaques contre la population civile et interdiction de certains types d’armes). Son but est de protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus à la guerre.

Le DIH est seulement appliqué en temps de guerre, contrairement au droit international qui est toujours en vigueur.

Voici les principales accusations faites par les TPI :

- les crimes contre l’humanité tels que l’esclavage, la torture, le meurtre, la déportation (transfert de population contre sa volonté), les persécutions,

- les génocides (éliminations planifiées d’un groupe ou d’un peuple entier),

- les crimes de guerre tels que le meurtre, les mauvais traitements et la déportation des personnes qui ne participent pas ou ne participent plus à la guerre.

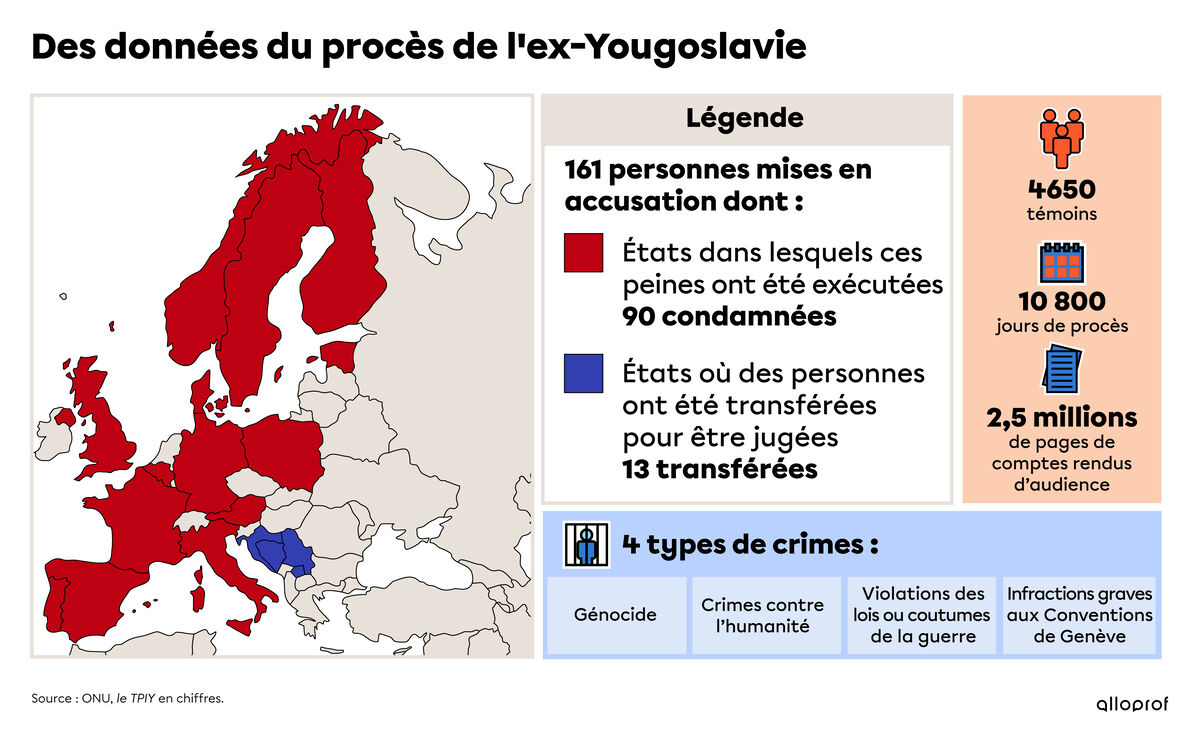

Les tribunaux pénaux internationaux sont temporaires. Cela signifie qu’ils existent uniquement le temps que dure un procès (parfois plusieurs années). Par exemple, le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a été créé en 1993 et s’est terminé en 2017, pour un total de 24 ans.

Des tensions ethniques, mais aussi politiques et religieuses, sont à l’origine des guerres civiles ayant eu cours sur le territoire de l’ex-Yougoslavie de 1991 à 1999. Ces guerres ont fait plus de 200 000 morts et plus de 5 millions de personnes ont été déportées.

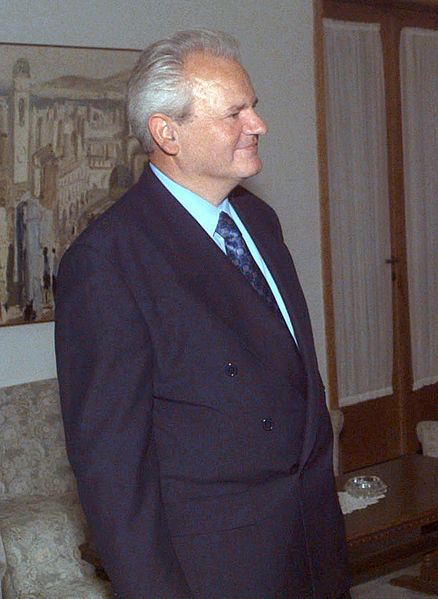

Le rôle du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) était de punir les responsables des meurtres, des tortures, des viols et des déportations de centaines de milliers de personnes. Ce tribunal a condamné 90 personnes sur les 161 qui ont été mises en accusation. Le 27 mai 1999, Slobodan Milosevic, chef d’État de l’ex-Yougoslavie, a été accusé d’avoir commis des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des génocides. Malgré tout, il plaide non coupable. Il meurt en prison le 11 mars 2006 alors que le procès n’est pas encore terminé.

Source : SSGT Lance Cheung. « Milosevic-Lopez », DOD media, 9 septembre 1996.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), établi en Tanzanie, a été créé le 8 novembre 1994. Son but était de juger les auteurs du génocide visant à éliminer le peuple tutsi. Le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994.

Le TPIR, qui s’est terminé en 2015, a permis, entre autres, d’envoyer en prison plusieurs soldats, gendarmes, politiciens et citoyens qui avaient participé au massacre.

Par exemple, le général Théoneste Bagosora, qui commandait l’armée rwandaise responsable du génocide, a été condamné à la prison à vie en décembre 2008 (sa condamnation a ensuite été réduite à 35 ans en 2011).

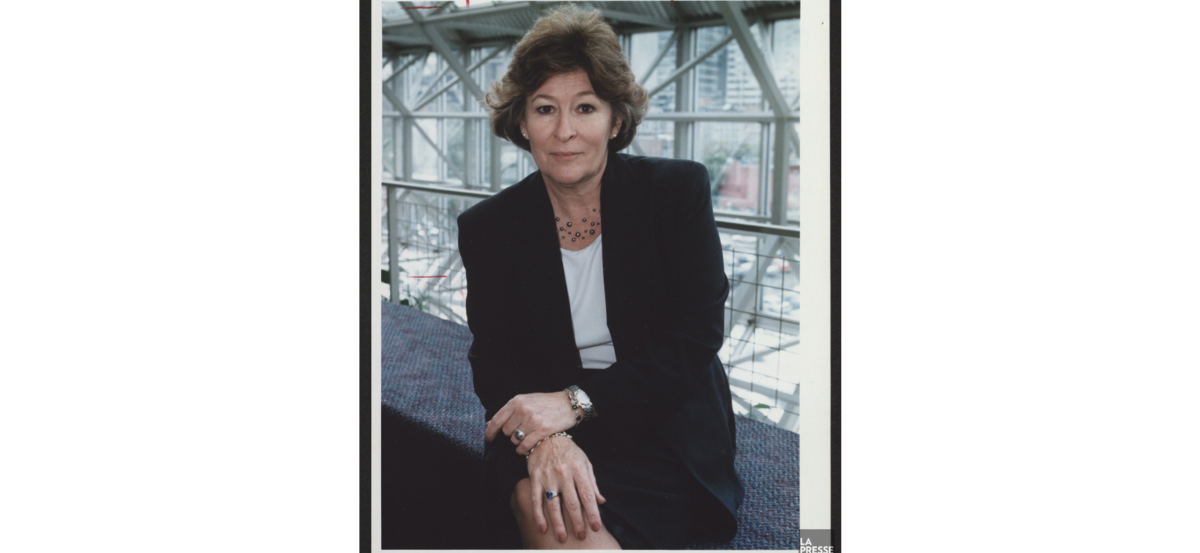

C’est la Canadienne Louise Arbour qui était procureure en chef de ces deux TPI (Ex-Yougoslavie et Rwanda), soit de 1996 à 1999.

Source : Fonds La Presse. « Louise Arbour », BANQ numérique.

Voici une entrevue accordée par Louise Arbour à l’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) : Les grands Canadiens aux Nations unies : Louise Arbour

Contrairement aux TPI, qui sont temporaires, la Cour pénale internationale (CPI), établie aux Pays-Bas, est un tribunal permanent. Le 1er juillet 2002, la CPI a été créée à la suite de la signature du traité nommé le Statut de Rome. Seuls les États qui ont signé le traité, aujourd’hui au nombre de 123 (celui-ci varie avec le temps), peuvent faire juger les criminels qui résident sur leur territoire ou qui y ont commis un crime. Le Canada fait partie des pays ayant signé le Statut de Rome.

Tout comme les tribunaux pénaux internationaux, la CPI a pour but de juger les individus qui ont commis des crimes contre l’humanité, des génocides et des crimes de guerre. Il est important de comprendre qu’elle le fait seulement à la demande d’un pays ayant signé le traité.

Depuis 2012, 7 pays ont eu recours à la CPI. Celle-ci a jugé 23 criminels liés à 14 affaires différentes.

Le 10 juillet 2012, la CPI a condamné Thomas Lubanga Dyilo à 14 ans de prison pour avoir commis des crimes de guerre. Il a été accusé d’avoir recruté et utilisé des enfants-soldats de moins de 15 ans pour participer aux conflits armés en République démocratique du Congo (RDC) de 1993 à 2003.

Brodeur-Girard, Sébastien et coll. Immédiat, 2009, pp. 216, 217.

Choquette, Michel et coll. Enjeux, 2010, pp. 284-289, 309, 310.

Ladouceur, Maude et coll. Globe, 2014, pp. 210.