Pour accéder aux autres fiches du module Le territoire énergétique, consulte la section À voir aussi.

Les régions de la Jamésie et de la Côte-Nord ont été développées principalement pour la production d’électricité. Les 2 ont un grand potentiel hydroélectrique grâce à leurs rivières à fort débit.

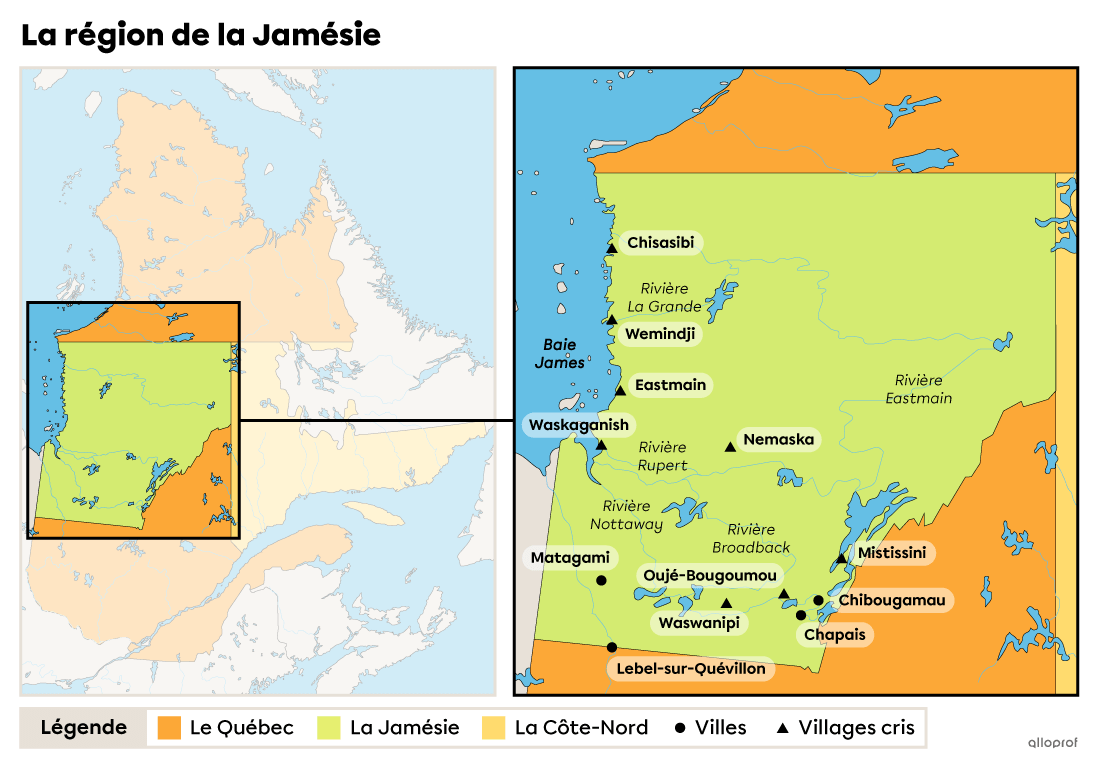

La Jamésie est située au sud de la région administrative du Nord-du-Québec. Elle couvre un territoire de 274 623 km2, soit 23 % de la superficie totale du Québec. Elle est à côté de la baie James[1], c’est la raison pour laquelle on appelle parfois cette région la Baie-James.

Les Jamésien(ne)s (habitant(e)s non autochtones) et les membres de la nation crie habitent sur le territoire. Les Jamésien(ne)s résident dans 4 villes et 3 localités. On trouve aussi 9 communautés cries en Jamésie, qui habitent sur leur territoire ancestral, Eeyou Istchee.

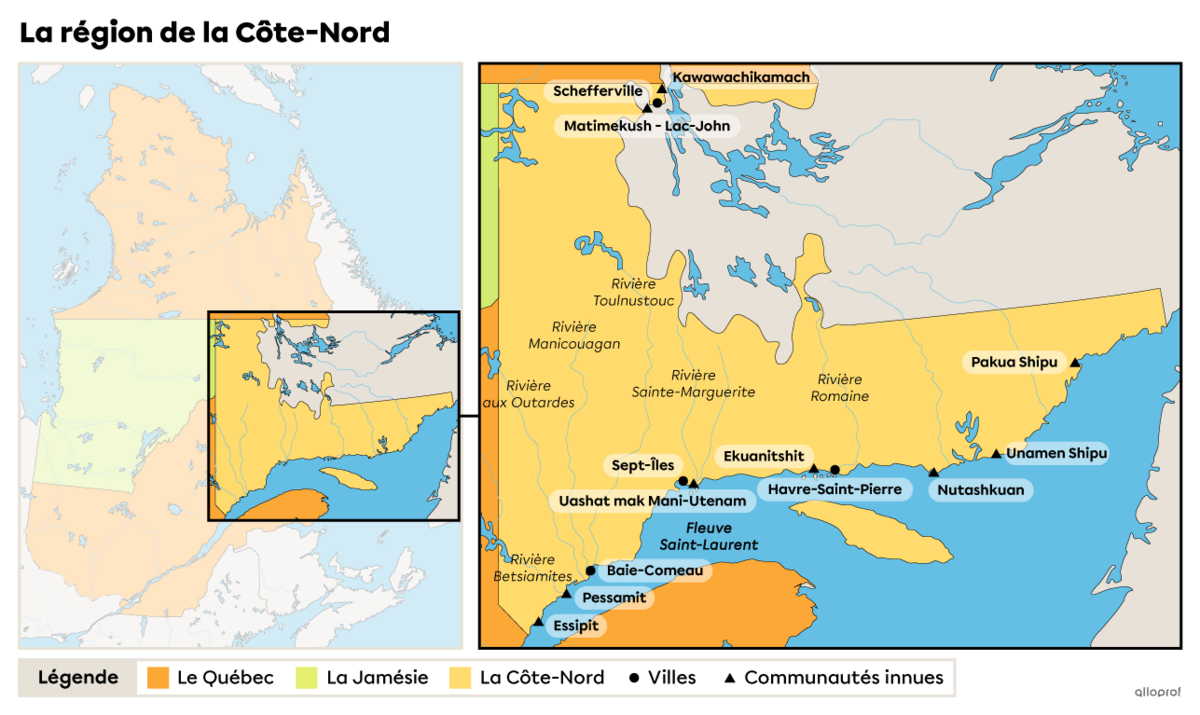

La Côte-Nord, située à l'est du Québec, est une région administrative avec une superficie de 236 665 km2. Elle est la deuxième plus grande région administrative de la province[2]. En 2022, elle comptait une population de 90 405 habitants[2]. La majorité de cette population réside dans les villes de Sept-Îles et de Baie-Comeau.

Deux nations autochtones habitent la région : les Innus et les Naskapis. Les Naskapis sont installés à Kawawachikamach, vers le nord de la région. Les Innus, de leur côté, habitent dans 8 communautés sur leurs territoires ancestraux, le Nitassinan.

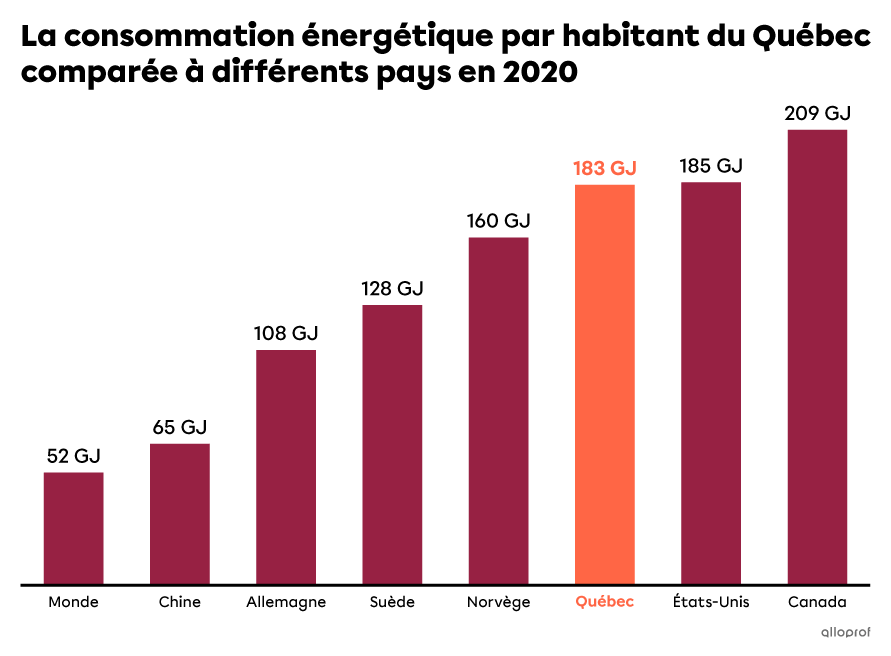

Le Québec est un des plus grands consommateurs d’énergie dans le monde. On peut facilement s’en rendre compte lorsqu’on compare sa consommation énergétique par habitant à celle de différents pays.

Le gigajoule est une unité de mesure de l'énergie. Un gigajoule correspond à un milliard de joules.

Source : Whitmore, Johanne et Pineau, Pierre-Olivier, 2023[3].

Environ 47 % de la consommation énergétique de la province provient d’énergies renouvelables produites sur son territoire. Les autres besoins en énergie de la province, soit environ 53 %, sont comblés par les combustibles fossiles[3]. Ces combustibles fossiles, comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon, sont importés en majorité de l’ouest canadien. Ces sources d'énergie sont majoritairement utilisées dans le secteur industriel et le secteur du transport.

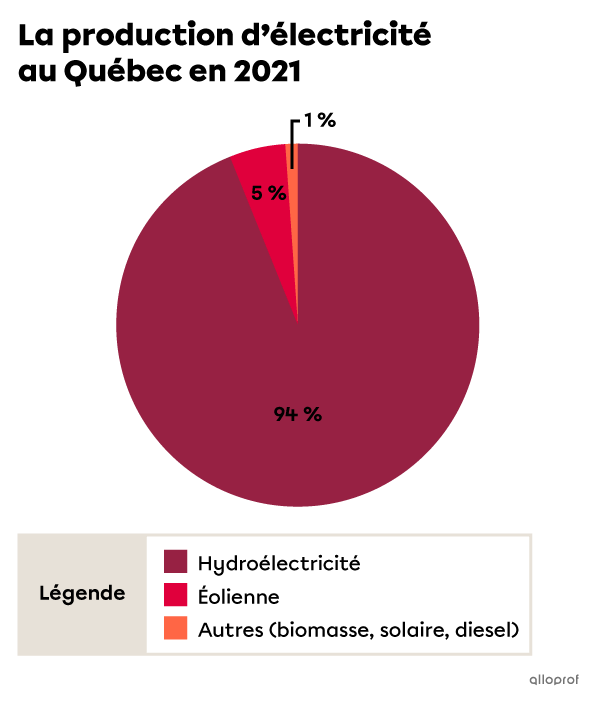

Le Québec se distingue de plusieurs autres régions du monde par le fait que sa production énergétique provient entièrement des énergies renouvelables. La province produit majoritairement de l’hydroélectricité.

L’énergie éolienne est la deuxième forme d’énergie exploitée au Québec. En 2023, il y avait plus de 40 parcs éoliens en service dans la province, qui produisent près de 4 000 mégawatts (MW) d'énergie[4]. Cette énergie renouvelable continue de se développer dans la province, puisque le potentiel éolien du Québec est assez grand. La grandeur du territoire, les délais relativement courts de mise en service d’un parc éolien et les couts qui diminuent sont des facteurs qui encouragent le développement de ce type d’énergie.

Source : Whitmore, Johanne et Pineau, Pierre-Olivier, 2023[3].

La province est aussi la plus grande productrice d’électricité de tout le Canada. En 2019, environ le tiers de la production d’électricité du pays provenait du Québec. Le Québec produit assez d'électricité chaque année pour répondre à ses besoins. Il a donc une autonomie énergétique. Il vend même ses surplus d’énergie, principalement aux États-Unis.

- L’autonomie correspond à la capacité de ne dépendre d’aucune personne ou d’aucun groupe.

- Le watt (W) est une unité de mesure permettant d’exprimer l’énergie produite par seconde. Un mégawatt (MW) correspond à 1 million de watts.

La Jamésie et la Côte-Nord sont les 2 régions du Québec qui produisent le plus d'électricité.

Les centrales de la région de la Jamésie produisent environ la moitié de l’électricité consommée de la province. Le reste de l’énergie électrique est produit ailleurs au Québec, dont une grande partie sur la Côte-Nord.

Le territoire de la Jamésie est caractérisé par un important réseau hydrographique. L’eau représente 15 % du territoire[5]. On y retrouve de nombreux cours d’eau, dont plusieurs rivières avec un fort débit. En fait, 5 des plus grandes rivières du Québec se trouvent sur le territoire de la Jamésie. La région a donc un très fort potentiel hydroélectrique.

L’hydrographie représente l’ensemble des cours d’eau et des étendues d’eau (lacs, rivières, mers, océans) d’une région, d’un pays, d’un continent, etc.

C’est pour cela qu’en 1973, après avoir évalué les ressources énergétiques de la région, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec ont décidé de se lancer dans l’aménagement du complexe hydroélectrique de la Baie-James.

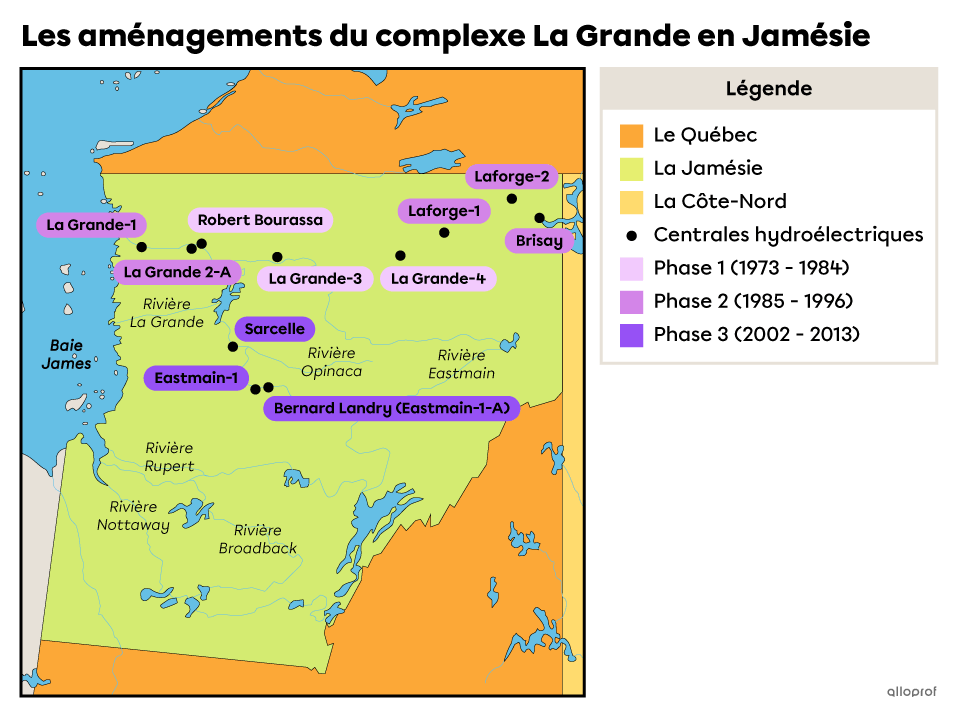

Ce nouveau projet, surnommé le « projet du siècle », a été mis sur pied afin de répondre aux besoins croissants d'électricité au Québec. Le projet a été étalé sur 42 ans, a nécessité 100 000 travailleurs ainsi que des ingénieurs et a couté 27 milliards de dollars[6]. La construction des 11 centrales du complexe s’est faite en 3 phases :

- Phase 1 (1973 - 1984)

- Phase 2 (1985 - 1996)

- Phase 3 (2002 - 2013)

Hydro-Québec est la société d’État qui est chargée de la production d'électricité au Québec. Une société d’État est une entreprise ou un organisme qui relève du gouvernement.

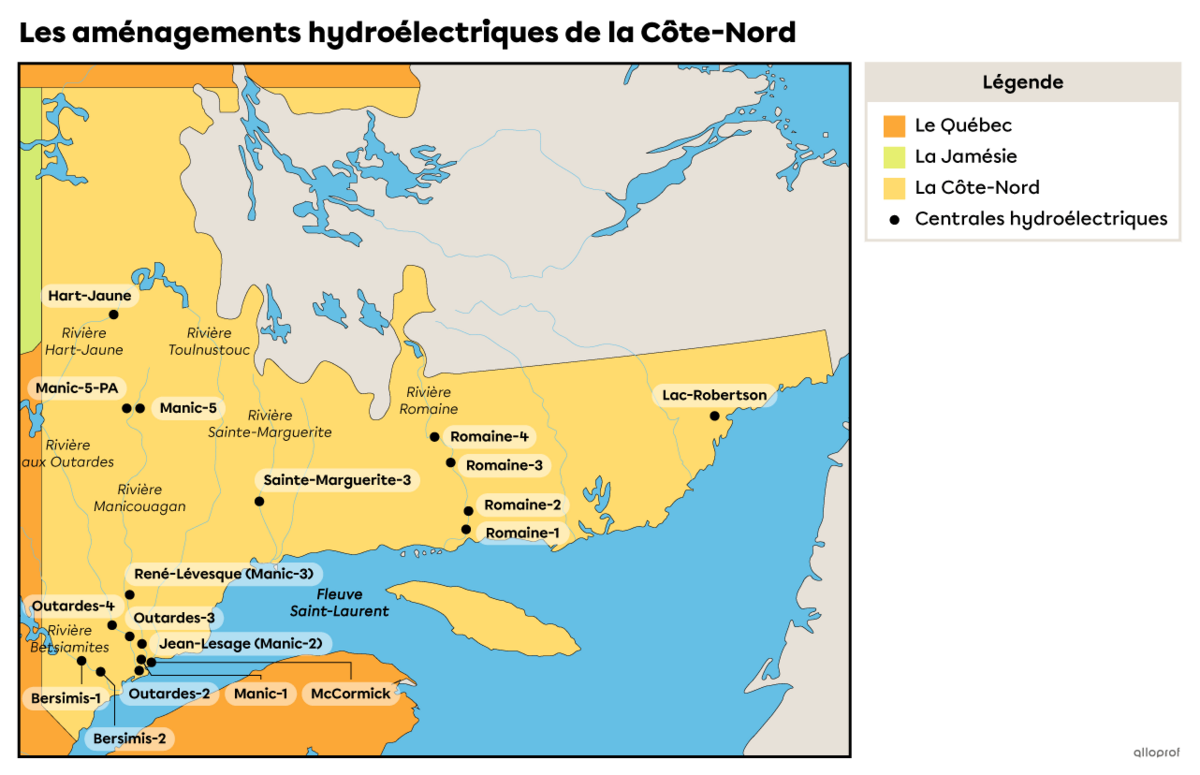

La Côte-Nord est la deuxième région la plus importante au niveau de la production d’hydroélectricité au Québec, après la région de la Jamésie. Elle possède elle aussi un vaste réseau hydrographique. Plusieurs rivières de la région, comme les rivières Manicouagan, aux Outardes, Moisie, Natashquan, Betsiamites et Romaine, ont un bassin versant de plus de 10 000 km2 et un débit d’eau assez fort[7].

Le potentiel hydroélectrique de la région est exploité grâce à de nombreuses centrales hydroélectriques, dont la plus connue est Manic-5.

Ce barrage fait partie de l'aménagement hydroélectrique Manic-5.

Source : Vue aérienne du barrage Daniel-Johnson et du réservoir sur la rivière Manicouagan [Photographie], Hydro-Québec, s.d., (URL). Droits réservés* [8]

Le complexe hydroélectrique de la Romaine

Le développement hydroélectrique de la région est encore d’actualité. Le complexe hydroélectrique de la Romaine, qui avait commencé en 2009, s’est terminé en 2022. Ce complexe de 4 centrales hydroélectriques est situé sur la rivière Romaine au nord de Havre-Saint-Pierre.

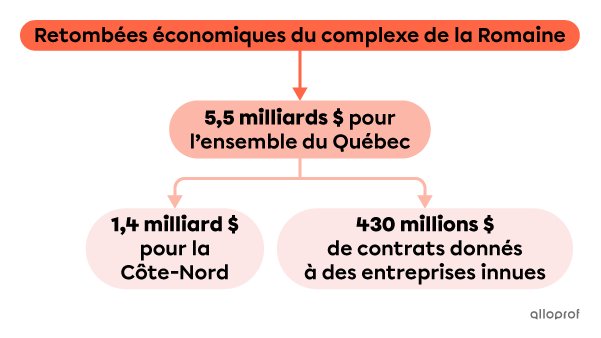

Le projet, qui a duré 14 ans, a couté 7,4 milliards de dollars. Sa construction a mobilisé environ 14 000 employé(e)s, dont 40 % étaient originaires de la Côte-Nord et 10 % étaient des personnes autochtones[9]. Le projet a généré d’importantes retombées économiques.

Source des données : Gagnon, M.-A., 2023[10]

Le potentiel éolien

La Côte-Nord est aussi en voie d’exploiter l’énergie éolienne sur son territoire. Deux projets de parcs éoliens sont en train d’être mis en marche dans la région, un à Port-Cartier et l’autre dans la MRC de Manicouagan. Les 2 projets se font aussi en partenariat avec les communautés autochtones de la région.

Le projet du parc éolien Apuiat

En 2015, le gouvernement du Québec annonçait un partenariat avec la nation innue pour le développement d’un nouveau projet d’énergie propre. Le projet du parc éolien Apuiat a donc été lancé. C’est le premier projet éolien de la région de la Côte-Nord. Ce projet est détenu à parts égales par l’entreprise Boralex et 8 communautés innues.

Le parc éolien Apuiat est situé à 40 km de Port-Cartier, en partie sur le territoire traditionnel des Innus de Uashat mak Mani-utenam ainsi que sur des terres publiques.

Le projet Apuiat, qui rassemblera 34 éoliennes, produira environ 200 MW et permettra d’alimenter l’équivalent de 40 000 maisons. Le parc devrait être mis en service en décembre 2024.[11]

Le projet du parc éolien dans la MRC de Manicouagan

Un deuxième parc éolien a été annoncé. Celui-ci sera situé dans la MRC de Manicouagan, au nord de Baie-Comeau.

Le projet prévoit aussi 50 éoliennes, qui pourront produire environ 300 MW [12]. Ce parc éolien sera détenu à la fois par le Conseil des Innus de Pessamit, qui détient 39 % du projet, par la compagnie Innergex, qui détient 38 % et par la MRC de Manicouagan, qui détient 23 %.[13]

La participation majoritaire du Conseil des Innus de Pessamit réjouit la communauté autochtone. Cela permettra aux Innus de s’assurer que le projet respecte leur culture, leurs traditions et leurs droits ancestraux en plus de contribuer au développement économique de la communauté.

La MRC de Manicouagan est aussi très favorable au projet, puisque les retombées économiques seront bénéfiques pour la communauté locale. Le projet entrainera aussi la création de quelques centaines d’emplois pendant la construction du parc éolien. Ce parc éolien devrait être mis en service en 2029.

Comme la production d'énergie au Québec est fortement axée sur l'hydroélectricité, il existe de nombreuses installations pour son exploitation, son transport et sa distribution.

Depuis 2024, Hydro-Québec possède 62 centrales hydroélectriques. Parmi celles-ci, 40 sont des centrales au fil de l'eau et 22 sont des centrales à réservoir[14].

Une centrale au fil de l’eau est alimentée par le débit naturel d’un cours d’eau. Cela veut dire qu’il ne faut pas de barrage pour créer un réservoir. L’eau fait tourner la turbine au fur et à mesure qu’elle s’écoule dans la rivière.

Une centrale à réservoir a besoin de plus d'aménagements pour être alimentée. Trois éléments sont nécessaires :

-

un réservoir;

-

un barrage;

-

une centrale électrique.

Un barrage est une structure construite à travers une étendue d'eau pour créer un réservoir. Il sert à bloquer l’eau de la rivière, à emmagasiner l’eau et à élever le niveau de l’eau pour créer des chutes. Ceci permet de contrôler le débit de l'eau pour faire tourner la turbine à l'intérieur de la centrale hydroélectrique.

Le projet de la Baie-James, connu aussi sous le nom du complexe La Grande s’étend sur 800 km[15]. Le projet débute avec le détournement des rivières Eastmain, Opinaca et Caniapiscau dans le but d'accélérer le débit de la Grande Rivière et de produire davantage d'électricité.

Le complexe La Grande compte plusieurs infrastructures pour la production d'hydroélectricité. Parmi celles-ci, il y a 8 centrales hydroélectriques à réservoir, 3 centrales hydroélectriques au fil de l'eau et 9 réservoirs, qui se situent principalement le long de La Grande Rivière[14].

L'aménagement hydroélectrique Robert-Bourassa, aussi connu sous le nom de LG-2, est parmi les installations hydroélectriques les plus impressionnantes du Québec. La salle des machines, s'étendant sur quatre étages, fait 483 mètres de long. Le barrage, haut comme un immeuble de 53 étages, retient les eaux de la Grande Rivière avec ses 29 digues, tandis que l'évacuateur de crues, surnommé l'escalier des géants, compte 10 marches de 10 mètres chacune s'étalant sur 1,5 kilomètre[16]. Son réservoir est presque 3 fois plus grand que le lac Saint-Jean.

À l'origine nommée La Grande-2, cette centrale a été rebaptisée en l'honneur du premier ministre Robert Bourassa, parce qu'il a beaucoup soutenu le projet du complexe La Grande à la Baie-James.

Source : Wirestock Creators, Shutterstock.com

La construction des aménagements hydroélectriques de la Côte-Nord a débuté en 1951 et a pris fin en 2022. On y trouve 18 centrales hydroélectriques, dont 9 au fil de l'eau et 9 à réservoir[14].

Parmi celles-ci, on compte la centrale Manic-5 et le barrage Daniel-Johnson, le plus gros barrage à contreforts et à voutes multiples au monde. La centrale Manic-5 et le barrage Daniel-Johnson font partie du complexe Manic-Outardes.

L’aménagement Manic-5, incluant la centrale, le barrage Daniel-Johnson et plusieurs autres bâtiments, a une superficie totale de 37 432 km2[17]. Le barrage a créé le réservoir Manicouagan, qui a une superficie de 2 000 km2. Il possède 2 canaux d’amenées pour acheminer l’eau du réservoir vers les turbines de la centrale.

Le barrage Daniel-Johnson a une hauteur de 214 m et une longueur de 1 314 km. Il y a 13 voutes et 14 contreforts.

Source : Denis Roger, Shutterstock.com

Le complexe de la Romaine, construit sur la rivière Romaine, est aussi parmi les aménagements les plus importants de la Côte-Nord. La construction du complexe a commencé en 2009. Le projet est composé de quatre stations hydroélectriques, dont la Romaine-1, la Romaine-2, la Romaine-3 et la Romaine-4.

La photographie montre plusieurs aménagements hydroélectriques liés à la centrale Romaine-1.

Source : 2016-223-30510 [Photographie], Hydro-Québec, 2016, 31 août, Flickr, (URL). Droits réservés*[18]

Un wattheure (Wh) est une unité de mesure permettant d’exprimer l’énergie consommée par heure. Un térawattheure (TWh) correspond à 1 milliard de wattheures.

Une fois l'énergie hydroélectrique produite, elle doit être distribuée aux consommateur(-trice)s. Cela nécessite plusieurs infrastructures pour transporter l'électricité de la centrale jusqu'aux zones de consommation.

Après la production d’électricité à la centrale hydroélectrique, celle-ci passe par un transformateur, qui augmente sa puissance à des niveaux très élevés. L'électricité passe ensuite par un réseau de lignes électriques portées par de grands poteaux, appelés pylônes. Ce sont des lignes à haute tension. Ces lignes permettent de transporter l’électricité produite dans les centrales vers les lieux de consommation.

Source : RenineR, Shutterstock.com

Lorsque l'électricité arrive près des maisons, elle passe par d'autres transformateurs, afin de la rendre sécuritaire pour la consommation résidentielle. Certaines zones ont des lignes électriques souterraines, ce qui s'appelle la distribution souterraine. Cette manière de faire devient de plus en plus populaire, car cela réduit les risques, et c’est plus esthétique.

La tension des lignes de transport varie entre 44 000 volts (lignes de distribution) à plus de 765 000 volts (lignes à haute tension). Les lignes à haute tension permettent de transporter l’électricité sur de plus grandes distances.

L'exploitation énergétique sur les territoires de la Jamésie et de la Côte-Nord soulève plusieurs enjeux. En effet, l’exploitation des ressources énergétiques a des impacts, notamment au niveau de l’environnement et des populations autochtones qui habitent le territoire.

La hausse de la demande en énergie fait aussi en sorte que les besoins en électricité augmentent. Il y a donc un enjeu en ce qui concerne la manière de répondre à ces nouveaux besoins.

Les grands projets d’hydroélectricité à travers la Jamésie et la Côte-Nord ont eu de nombreux impacts sur l’environnement. Les barrages entrainent l’inondation de grandes surfaces du territoire. En Jamésie et sur la Côte-Nord, ce sont des milliers de kilomètres carrés de forêt qui ont été détruits et inondés de manière permanente.

Ces inondations ont des conséquences sur :

Les forêts au Canada couvrent 3,47 millions de km2 et représentent 9 % des forêts dans le monde[19]. Ce sont des écosystèmes extrêmement importants. En effet, les forêts canadiennes font partie des endroits les plus riches en biodiversité sur la planète.

De plus, les forêts boréales du pays, qui représentent environ 75 % du couvert forestier au Canada[20], emmagasinent deux fois plus de CO2 que les forêts tropicales[21]. Elles sont donc essentielles pour contrôler la quantité de gaz à effet de serre.

Un écosystème est l’ensemble des relations entre un milieu physique et tous les êtres vivants qui s’y trouvent.

Les impacts de la contamination des cours d’eau

Ces inondations causent la contamination des cours d’eau. L’une des principales sources de contamination provient du mercure.

Le mercure est présent naturellement dans les sols et sur la terre ferme sans qu’il représente un danger. Toutefois, lorsqu’un territoire est inondé, le mercure se retrouve dans les eaux, où il est toxique pour les espèces aquatiques.

Celles-ci deviennent donc contaminées. Les personnes peuvent aussi être intoxiquées par la consommation de l’eau et des poissons, qui ont été contaminés. Il devient donc nécessaire de limiter la consommation des poissons contaminés pour éviter des problèmes de santé.

En 2019, un guide a été créé pour faire des recommandations sur la quantité de poissons, de crustacés et de mollusques de la rivière Romaine qui pouvaient être mangés sans danger pour la santé.

Dépendamment de la concentration des contaminants retrouvés dans les poissons, les recommandations peuvent varier entre consommer moins d’un repas par jour et consommer de 2 à 8 repas par mois[22].

Les impacts sur les populations animales

Les installations hydroélectriques modifient profondément le territoire, ce qui a un impact majeur sur les populations animales. Par exemple, le fait de transformer une rivière en réservoir modifie beaucoup l’habitat des poissons. Certaines espèces s’adaptent mieux que d’autres à ce nouvel environnement. Des actions peuvent être posées pour aider les espèces qui vivent plus de difficultés, comme l’installation de frayères, c’est-à-dire des lieux pour la reproduction des poissons.

Les installations hydroélectriques ont aussi un impact sur les animaux terrestres, comme les caribous. Ceux-ci vivent dans des lieux couverts par une végétation haute ou une forêt dans le but de se protéger. Ils sont ainsi moins visibles par les prédateurs. L’aménagement des lignes de transport d’électricité entraine toutefois la coupe de la végétation dans de grands corridors. Les caribous deviennent ainsi limités dans leurs déplacements, puisqu’ils n’aiment pas traverser ces grands espaces à découvert.

Source : File indienne / In single file [Photographie]. Peupleloup, 2008, Flickr, (URL). CC BY-SA 2.0[23]

De nombreuses communautés autochtones habitent dans les régions de la Jamésie et de la Côte-Nord. Les projets d’exploitation des ressources énergétiques ont eu plusieurs conséquences pour ces communautés.

Les impacts sur les communautés cries d’Eeyou Istchee

La construction de nouvelles infrastructures en Jamésie au début des années 1970 entraine de grandes conséquences pour les communautés cries de la Jamésie. Le gouvernement et les entreprises construisent des routes et font des aménagements sur le territoire sans consulter les Cris. Les membres de la communauté contestent fortement ce projet et entrent en négociations avec les gouvernements du Canada et du Québec. Celles-ci mènent à la signature d'une entente importante en 1975, nommée la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Cet accord établit des droits de chasse et de pêche exclusifs pour les Cris sur certains territoires et leur fournit des compensations financières. En échange, les Cris donnent leur accord au développement hydroélectrique de la Grande Rivière, mais exigent un suivi sur les impacts environnementaux.

En 2002, une nouvelle étape est franchie avec la signature de la Paix des Braves entre le gouvernement du Québec et les communautés cries. Une majorité des Cris étaient en faveur de cette entente, voyant dans le projet un moyen de bénéficier de retombées économiques pour l'ensemble de leur nation.

Cette entente permet de lancer la phase 3 des travaux hydroélectriques du projet de la Baie-James. Avant de débuter, une évaluation environnementale et une consultation publique ont dû être réalisées pour recueillir l'avis de tous les acteurs concernés. La consultation publique a eu lieu en 2006.

En 2002, Bernard Landry, alors premier ministre du Québec, signe la Paix des Braves avec Ted Moses, Grand Chef du Grand Conseil des Cris de la Baie James.

Source : Bernard Landry, premier ministre du Québec et Ted Moses, Grand Chef du Grand Conseil des Cris de la Baie James [Photographie], (2002), Hydro-Québec, (URL). Droits réservés*[24]

Malgré ces ententes, les projets hydroélectriques ont eu des conséquences importantes sur le territoire et la vie des Cris :

- De vastes territoires ont été inondés, ce qui a entrainé la perte de terres et le déplacement d'un village;

- Le débit de la rivière Rupert a été réduit, ce qui pourrait causer des problèmes pour la survie des espèces aquatiques qui s’y trouvent

- L'inondation du territoire a causé la contamination du poisson par le mercure et a affecté la population de caribous.

Tous ces changements ont transformé le mode de vie traditionnel des Cris, qui est basé sur la chasse, la pêche et le piégeage.

Hydro-Québec a pris des mesures pour réduire les impacts négatifs sur les membres de la communauté crie et l'environnement. Par exemple, des mesures ont été prises pour aider les Cris à continuer leurs activités traditionnelles ainsi que pour préserver la faune et la flore.

Les impacts sur les communautés innues de la Côte-Nord

Durant les années 1960 et 1970, plusieurs aménagements ont été réalisés pour l’exploitation de l’hydroélectricité sur la Côte-Nord. La réalisation de ces projets hydroélectriques s'est faite sans consulter les Innus, le peuple autochtone qui habitait le territoire. Contrairement à la nation crie, les communautés innues de la région n’ont pas bénéficié d’une entente de l’ampleur de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Les Innus n'ont reçu qu'une compensation de 50 000 $ en 1965, versée à la communauté de Pessamit[25]. À ce jour, aucune entente majeure n'a été conclue avec les Innus pour les projets énergétiques sur la Côte-Nord.

L'impact de la construction des installations hydroélectriques sur les Innus a été considérable. Ces aménagements ont profondément affecté leur territoire et leur mode de vie :

- L’installation d’infrastructures comme des lignes à haute tension a divisé le territoire et en a détruit une partie;

- Des zones de campement et de chasse ainsi que des tombes ont été inondées;

- Les changements apportés aux rivières ont rendu la navigation et le déplacement sur les cours d'eau plus difficiles pour les Innus;

- Le caribou, un animal essentiel à la chasse traditionnelle, ne peut plus être chassé dans la majorité du territoire afin de protéger l’espèce.

Malgré ces lourds impacts sur leur communauté et leur territoire, les Innus n'ont reçu aucun contrat ou offre d'emploi liés aux projets hydroélectriques. Cela a créé un sentiment de méfiance envers les projets hydroélectriques chez les membres de la communauté innue.

Hydro-Québec, devant l’augmentation de la demande en électricité, lance en 2015 un projet pour construire une nouvelle ligne de transmission électrique allant de la Côte-Nord jusqu'au Saguenay. Ce projet avait aussi pour but d'augmenter la fiabilité du réseau électrique de la province. Cette nouvelle ligne, longue de 262 km, traverse des territoires qui étaient revendiqués par des communautés innues.

Un projet d’entente, nommé Pipmuakan, a été négocié entre Hydro-Québec et les représentant(e)s innu(e)s. Cette entente couvrait plusieurs sujets, entre autres les montants d’argent qu’Hydro-Québec devrait payer aux Innus. En 2019 et en 2020, la communauté innue de Pessamit, plus touchée par le projet, a été consultée lors de 2 référendums. Ces référendums avaient pour but de demander à la communauté si elle acceptait ou refusait le projet d’entente. Les Innus ont refusé le projet lors des 2 référendums.

Malgré l'absence d'entente avec la communauté innue, la construction de la ligne Micoua-Saguenay a commencé au début de l'année 2021. Le projet a été finalisé et la ligne a été mise en service à la fin de 2023.

Un référendum est un vote qui permet aux citoyens et aux citoyennes d’exprimer leur opinion sur une mesure proposée par le gouvernement.

Le Québec est en grande période de transition énergétique. La province, comme plusieurs pays du monde, s’engage activement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour ce faire, le Québec s’est engagé à la réalisation de l’Objectif zéro des Nations Unies.

Cet objectif vise à arriver à la carboneutralité d’ici 2050. Être carboneutre signifie qu’on ne doit pas émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ou bien compenser les émissions qu’on fait. On peut les compenser en plantant des arbres ou en utilisant de nouvelles technologies qui capturent le carbone avant qu'il soit rejeté dans l'atmosphère.

La transition vers la carboneutralité fait augmenter les besoins en énergies renouvelables propres. Au Québec, la production d’électricité provient déjà d'une source d’énergie qui n’entraine pas, ou très peu, de gaz à effet de serre. Les besoins en électricité augmenteront de manière importante dans les prochaines années. La fin des surplus en électricité de la province arrivera aussi rapidement qu’en 2027.

Cette hausse importante s’explique, entre autres, par le fait que 53 % des besoins énergétiques de la province sont présentement comblés par l’importation de combustibles fossiles[3]. C’est donc l'électrification des différents secteurs de l'économie qui utilisent des combustibles fossiles, en particulier les transports, qui entrainera une augmentation majeure des besoins en électricité de la province.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Hydro-Québec a établi un plan stratégique. Selon ce plan, il est nécessaire que la production d'électricité augmente de 50 % d'ici 2050 pour atteindre l’objectif de la carboneutralité[26].

Les futurs besoins énergétiques

En 2023, la production en électricité d’Hydro-Québec était de 200 térawattheures (TWh) d'électricité par an. En 2021, au moment du début du plan stratégique de 2022-2026, la société d’État évaluait que la province aurait besoin de 100 TWh d'énergie de plus d’ici 2050 pour atteindre la carboneutralité[26].

Toutefois, ces estimations seront revues à la hausse. Certaines personnes estiment que la province aurait besoin de 150 TWh supplémentaires pour répondre à ses besoins futurs en électricité[26].

Pour mettre en perspective ces objectifs énergétiques, 150 TWh d'énergies renouvelables est l’équivalent de construire un peu plus de 19 nouveaux barrages de la taille de celui de La Romaine[26].

Plusieurs solutions devront donc être mises en place si la province veut atteindre l’objectif de carboneutralité en 2050.

Pour en savoir plus sur les défis énergétiques au Québec, consulte la vidéo suivante.

Les solutions possibles

La solution évidente est d’augmenter la capacité de production d’électricité de la province.

Cependant, avant de se lancer dans la production de plus de 100 TWh d’électricité supplémentaires, les expert(e)s conseillent de se concentrer, dans un premier temps, sur l'économie de l'énergie. En effet, la réduction de la consommation énergétique et l'amélioration de l'efficacité énergétique seraient les premières étapes sur lesquelles se concentrer afin d’atteindre les objectifs énergétiques du Québec.

L’efficacité énergétique, c’est de réduire le plus possible les pertes d’énergie afin d'utiliser le moins d’énergie possible pour arriver au résultat voulu.

Réduire la consommation énergétique

La consommation d’énergie au Québec est excessive et souvent inefficace, ce qui peut rendre l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 beaucoup plus difficile.

Dans un premier temps, plusieurs actions peuvent être prises par les Québécois et les Québécoises afin de diminuer leur consommation d’énergie.

Ces initiatives personnelles sont importantes et nécessaires. Cependant, elles doivent aussi être accompagnées par des mesures plus importantes mises en place par le gouvernement dans différents secteurs, afin de réellement avoir un impact sur la consommation énergétique de la province.

Le secteur des bâtiments a besoin d’un ajustement important, surtout concernant l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels, commerciaux ou institutionnels. Actuellement, les normes de construction ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'isolation. Or, une bonne isolation est cruciale pour réduire les besoins en chauffage, ce qui représente une partie importante de la consommation énergétique de tous les bâtiments.

Le secteur des transports au Québec fait aussi face à d'importants défis en matière d'efficacité énergétique et d'économies d’énergie, et ce, à plusieurs niveaux.

Le transport de marchandises représente 40 % de la consommation énergétique du secteur des transports[3]. Le transport de marchandises par camion est privilégié au Québec, bien qu'il soit moins efficace énergétiquement par rapport au transport ferroviaire. Le train présente pourtant plusieurs avantages tant en matière d'économies d'énergie qu’en matière de réduction des couts.

La majorité de la consommation énergétique du secteur des transports provient des véhicules personnels, qui représentent 51 % de la consommation énergétique du secteur des transports[3]. Depuis plusieurs années, les ventes des véhicules utilitaires sport (VUS) et autres types de camions ont connu une augmentation constante. Cette tendance est observable autant pour les véhicules à essence que pour les véhicules électriques. Pendant ce temps, la popularité des voitures traditionnelles a chuté, avec une baisse de 69 % des voitures vendues de 2015 à 2021[3]. Les consommateur(-trice)s achètent donc des véhicules qui coutent plus cher et qui consomment plus d’énergie, ce qui est problématique lorsqu’on tente de réduire la consommation énergétique de la province.

Source : Marc Bruxelle, Shutterstock.com

Pour en apprendre plus sur la façon de réduire ta consommation d’énergie, consulte les liens suivants.

Augmenter la production énergétique

La solution la plus simple afin de répondre aux futurs besoins énergétiques est d’augmenter la production d’énergie. Cependant, afin d’être en mesure d’atteindre la carboneutralité en 2050, cette production doit provenir exclusivement des énergies renouvelables. Ainsi, le Québec doit se pencher sur le développement de l’exploitation des énergies hydraulique, éolienne et/ou solaire.

Hydro-Québec prévoit déjà tripler sa production d’énergie éolienne. La société d’État voudrait aussi augmenter la puissance des centrales hydroélectriques existantes en plus d’en construire de nouvelles.

Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mentionne les énergies éolienne et solaire comme sources d’énergie renouvelables vers lesquelles se tourner. Le même rapport rappelle l’importance de la protection et de la restauration des forêts.

L’énergie hydroélectrique, pour sa part, entraine de nombreuses conséquences négatives sur l’environnement. En effet, les installations nécessitent le déboisement et l’inondation de grands territoires. Cela détruit les écosystèmes de la forêt et libère des gaz à effet de serre. Cette option est fortement critiquée par différents groupes environnementaux et autochtones.

L’énergie éolienne est une solution très prometteuse dans l’atteinte de la carboneutralité. Le potentiel éolien de la province serait évalué à environ 14 000 TW[27]. De plus, les couts et les délais de mise en marche sont moins grands que pour l’énergie hydroélectrique.

En ce moment, il y a 2 212 éoliennes dans la province[28], qui fournissent 3 722 mégawatts (MW) d'électricité[29]. Elles joueront un rôle de plus en plus important dans le futur.

Les nouvelles éoliennes sont plus grandes et plus puissantes. Selon les prévisions d’Hydro-Québec, cela permettra de doubler la production d’électricité d’ici 2030 et de la quadrupler d’ici 2040[28].

Comme le Québec prévoit la fin des surplus en électricité d’ici 2027, le gouvernement doit développer rapidement de nouveaux projets éoliens. Cette démarche rapide entraine des critiques et des inquiétudes de différents groupes, comme les partis d'opposition, les promoteur(-trice)s d’énergie éolienne et les populations locales.

Les nouveaux projets éoliens doivent s’assurer de l'acceptabilité sociale de ces parcs éoliens. Afin de l’obtenir, les impacts environnementaux, sociaux et financiers doivent être évalués et des consultations publiques doivent aussi être organisées. Cela nécessite du temps.

Michel Lagacé, président de la commission Énergie et ressources naturelles de la Fédération québécoise des municipalités, mentionne qu’une année complète serait nécessaire pour bien évaluer l’acceptabilité sociale de ces projets. Cependant, dans certaines municipalités, les délais sont seulement de 6 mois.

L’acceptabilité sociale est une démarche qui vise à recueillir l’opinion des personnes d’une communauté sur différents types de projets (développement résidentiel, parc éolien, développement d’une mine, etc.).

Cette démarche inclut :

- d’informer la communauté du plan pour le projet;

- d’évaluer les risques du projet;

- de vérifier qu’il s’inscrit dans le respect des valeurs de la communauté, etc.

L’acceptabilité sociale est de plus en plus prise en considération dans la réalisation ou non de différents projets, surtout concernant les projets énergétiques.

La majorité du potentiel hydroélectrique de la province est déjà exploitée. Il reste toutefois quelques rivières qui pourraient être intéressantes pour des futurs projets hydroélectriques.

Trois de ces rivières sont dans le Nord-du-Québec, soit la rivière Caniapiscau, la rivière à la Baleine et la rivière George.

Ces cours d’eau représentent un potentiel hydroélectrique d’environ 5 800 MW. Cela correspond à un peu moins de la moitié des besoins énergétiques futurs.

La rivière Nottaway, qui se situe en Jamésie sur le territoire cri d’Eeyou Istchee, avait aussi déjà été mise de l’avant.

Source : Limestone Falls, Caniapiscau River [Photographie], Kovac, L., 2009, 30 août, Wikimedia Commons, (URL). CC BY 3.0[30].

Le développement de ces projets hydroélectriques entrainerait d’importants défis au niveau de l'environnement, des droits autochtones et des couts.

Les impacts environnementaux seront très grands. Il sera nécessaire d’inonder des territoires et de dévier des rivières. De plus, le territoire considéré est l’habitat de plusieurs hardes de caribous, dont la population est présentement en important déclin.

La mise en place de ces projets impliquera des négociations avec les communautés autochtones, puisque certains des territoires concernés sont protégés grâce à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

Les couts de ces projets seront aussi élevés, entre autres, dus aux difficultés logistiques. Les sites de ces centrales seraient très éloignés, ce qui rendrait leur accès très difficile. Des centaines de kilomètres de routes et de lignes de haute tension devront être aménagés dans le pergélisol.

Le pergélisol est le nom donné au sol des régions polaires qui est gelé toute l’année, et ce, pendant au moins deux années de suite.

Pour mieux comprendre ce qu’est le pergélisol, tu peux regarder la vidéo Le pergélisol.

Deux cours d’eau de la Côte-Nord ont déjà été identifiés comme ayant un potentiel hydroélectrique intéressant, soit la rivière du Petit Mécatina et la rivière Magpie. En 2023, une étude préliminaire était en cours pour la rivière du Petit Mécatina afin d’analyser la possibilité d’y construire des installations hydroélectriques. Elle est la seule étude pour de nouvelles installations hydroélectriques présentement en cours.

L'acceptabilité sociale pour les projets hydroélectriques est toutefois plus difficile à obtenir. Elle est aussi loin d’être acquise pour le projet sur Petit Mécatina. La collaboration avec les Premières Nations est également souvent mentionnée comme étant importante, tant par le gouvernement et la société d’État d’Hydro-Québec.

Or, le chef innu Jean-Charles Piétacho souligne que les Premières Nations s’opposent totalement à un projet hydroélectrique sur la rivière Magpie. Le chef innu d’Unamen Shipu Raymond Bellefleur craint les conséquences d’un projet sur la rivière du Petit Mécatina. En effet, les Innus pourraient ne plus avoir accès au territoire s’il est inondé pour la construction d’un barrage.

En avril 2023, Hydro-Québec a lancé l’évaluation du potentiel hydroélectrique de la rivière du Petit Mécatina, située sur la Côte-Nord du Québec, à environ 130 km de la route 138. La rivière avait été identifiée comme ayant un potentiel intéressant pour la première fois en 2009. Initialement, l’idée était de construire deux centrales, qui pourraient produire 1 200 MW. Aujourd’hui, on envisage la construction de trois centrales, qui produiraient 1 500 MW[31].

Une étude préliminaire dure entre 12 et 18 mois. Toutefois, une étude préliminaire ne mène pas nécessairement à la réalisation du projet.

Le plan d’action d’Hydro-Québec prévoit travailler à une réconciliation et à une coopération avec les Premières Nations dans la réalisation de futurs projets énergétiques. Or, certains membres des communautés autochtones ont déjà annoncé leur opposition au projet, comme Raymond Bellefleur, chef innu du conseil de bande d’Unamen Shipu et par Gerry Mark, vice-chef.

En 2009, les Innus ont exprimé leurs préoccupations envers le manque d'informations et les conséquences négatives sur l’environnement. Le projet prévoyait l'inondation de 228 km2 du Nitassinan, le territoire ancestral des Innus[31]. Les membres de cette communauté perdraient l’accès à une partie de leur territoire. Les Innus craignent aussi le risque accru de contamination au mercure des poissons, essentiels à leur subsistance.

Même si Hydro-Québec arrivait à une entente avec les communautés autochtones, le cout de production serait le double du prix moyen de production du réseau actuel.

La rivière Petit Mécatina se situe sur la Côte-Nord.

Source : La rivière Petit Mécatina [Photographie], Hydro-Québec, (s.d.), Le Journal de Québec, (URL). Droits réservés*[32]

Le Québec réfléchit à d’autres types de production énergétique afin d’atteindre l’objectif de carboneutralité en 2050, comme l’énergie nucléaire et l’énergie solaire.

L’énergie nucléaire

En 2023, Hydro-Québec a annoncé qu’il réfléchissait à la possibilité de remettre en service la centrale nucléaire Gentilly-2, qui a été fermée en 2012. La décision avait été prise à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima.

Pour en savoir plus consulte l'article Déclassement des installations de Gentilly-2 sur le site d’Hydro-Québec.

Source : Centrale nucléaire Gentilly [Photographie], Bouchecl, 2011, 24 avril, Wikimedia Commons, (URL). CC BY 3.0[33]

L’énergie solaire

L’énergie solaire est une autre forme d’énergie qui pourrait être exploitée dans la province. Le sud du Québec profite d’un ensoleillement assez important. L’accumulation de neige peut par contre nuire au rendement des panneaux solaires.

Un regroupement d’entreprises en énergie solaire et d'expert(e)s ont tout de même présenté un plan, en 2023, qui propose d’utiliser les toits des immeubles. Une fois équipés de panneaux solaires, ils pourraient fournir de 12 % à 25 % des futurs besoins énergétiques[34].

Pour avoir accès au reste du module, tu peux consulter les fiches suivantes.

-

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. (s.d.). Répertoire des municipalités. Eeyou Istchee Baie-James. https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/99060/

-

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. (2022). Occupation du territoire. https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/cote-nord/portrait-regional/occupation-du-territoire

-

Whitmore, J. et Pineau, P.-O. (2023, février). État de l’énergie au Québec. Chaire de gestion du secteur de l’énergie - HEC Montréal. https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2023/05/EEQ2023_WEB.pdf

-

Baril, H. (2023, 16 mars). Encore plus d’éoliennes pousseront au Québec. La Presse. https://www.lapresse.ca/affaires/2023-03-16/encore-plus-d-eoliennes-pousseront-au-quebec.php

-

Hydro-Québec. (2015) Au cœur de la taïga : le complexe La Grande. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/4254789

-

Nadeau, J.-B. (2023, 1 mars). Baie-James : le chantier qui a tout changé pour le Québec. L’Actualité. https://lactualite.com/societe/baie-james-le-chantier-qui-a-tout-change-pour-le-quebec/

-

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. (s.d.). Portrait régional de l’eau Côte-Nord (Région administrative 09). https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/regions/region09/09-cote-nord.htm

-

Hydro-Québec. (s.d.). Vue aérienne du barrage Daniel-Johnson et du réservoir sur la rivière Manicouagan [Photographie]. (URL).*

-

Gagnon, Marc-André. (2023, 12 octobre). François Legault inaugure le complexe hydroélectrique de la Romaine. Le Journal de Québec. https://www.journaldequebec.com/2023/10/13/sous-embargo-legault-inaugure-le-complexe-de-la-romaine

-

Gagnon, M.-A., (2023, 12 octobre). François Legault inaugure le complexe hydroélectrique de la Romaine. Le Journal de Québec. https://www.journaldequebec.com/2023/10/13/sous-embargo-legault-inaugure-le-complexe-de-la-romaine

-

Rioux-Berrouard , V. (2023, 6 septembre). 600 M$ récoltés pour la réalisation du parc éolien Apuiat. Le Nord-Côtier. https://lenord-cotier.com/2023/09/08/600-m-recoltes-pour-la-realisation-du-parc-eolien-apuiat/

-

Paquet-T. , A.-S. (2023, 5 septembre). Parc éolien dans la Manicouagan : Innergex lève la main à son tour. Le Nord-Côtier. https://www.lemanic.ca/2023/09/05/parc-eolien-dans-la-manicouagan-innergex-leve-la-main-a-son-tour/

-

Gaudreault , J. (2024, 26 janvier). Parc éolien dans la Manicouagan : une participation majoritaire à Pessamit. Le Nord-Côtier. https://www.lemanic.ca/2024/01/26/parc-eolien-dans-la-manicouagan-une-participation-majoritaire-a-pessamit/

-

Hydro-Québec. (s.d.). Centrales hydroélectriques. https://www.hydroquebec.com/production/centrales.html

-

Ministère de la Culture et Communications. (s.d.). Aménagement hydroélectrique Robert-Bourassa. https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/aménagement-robert-bourassa

-

Ministère de la Culture et Communications. (s.d.). Aménagement hydroélectrique Robert-Bourassa. https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/aménagement-robert-bourassa

-

Ministère de la Culture et Communications. (s.d.). Aménagement hydroélectrique Manic-5. https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/aménagement-manic-5

-

Hydro-Québec. (2016, 31 août). 2016-223-30510 [Photographie]. Flickr. (URL). *

-

Statistique Canada. (2018, 14 mars). Les forêts du Canada. Gouvernement du Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-201-x/16-201-x2018001-fra.htm

-

Gouvernement du Canada. (2020, 16 juillet). 8 faits sur la forêt boréale du Canada. https://ressources-naturelles.canada.ca/nos-ressources-naturelles/forets/amenagement-forestier-durable-canada/foret-boreale/8-faits-sur-la-foret-boreale-du-canada/17395

-

United for Change. (2022, 2 juin). Deforestation in Canada: Its Effects, Causes and Possible Actions in 2022. https://uniteforchange.com/en/blog/environment/deforestation-canada/

-

Bilodeau, F., Plante, M. et Tremblay, A. (s.d.). Gestion du mercure dans les réservoirs hydroélectriques. Hydro-Québec. https://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/article-gestion-mercure-reservoirs-hydroelectriques.pdf

-

Peupleloup. (2008). File indienne / In single file [Photographie]. Flickr. (URL). CC BY-SA 2.0

-

Hydro-Québec. (2002). Bernard Landry, premier ministre du Québec et Ted Moses, Grand Chef du Grand Conseil des Cris de la Baie James [Photographie]. http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/nouvelle-dynamique-developpement.html*

-

Binette, A. (2018, 23 août). Hydroélectricité : le vrai scandale sur la Côte-Nord. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/opinion/idees/535077/hydroelectricite-le-vrai-scandale-sur-la-cote-nord

-

Lévesque, Fanny. (2023, 12 octobre). Hydroélectricité : « C’est la meilleure option », dit Legault. La Presse. https://www.lapresse.ca/affaires/2023-10-12/besoins-energetiques/hydroelectricite-c-est-la-meilleure-option-dit-legault.php

-

Bendali, N. (2022, 6 septembre). La Vérif : faut-il construire de nouveaux barrages pour atteindre la carboneutralité?. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1911486/barrages-hydroelectricite-energie-carboneutre

-

Gerbet, T. et Garachon, A. (2023, 14 août). Course à l’énergie éolienne au Québec : « On bouscule tout le monde ». Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2002257/urgence-eoliennes-projet-quebec-bouscule

-

Radio-Canada. (2023, 4 avril). Hydro-Québec réévaluera le potentiel de la rivière du Petit Mécatina. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1968692/hydro-quebec-petit-mecatina-innus-centrale-legault

-

Kovac, L. (2009, 30 août). Limestone Falls, Caniapiscau River [Photographie]. Wikimedia Commons. (URL). CC BY 3.0

-

Radio-Canada. (2023, 4 avril). Hydro-Québec réévaluera le potentiel de la rivière du Petit Mécatina. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1968692/hydro-quebec-petit-mecatina-innus-centrale-legault

-

Hydro-Québec. (s.d.). La rivière Petit Mécatina [Photographie]. Le Journal de Québec. (URL).*

-

Bouchecl. (2011, 24 avril). Centrale nucléaire Gentilly [Photographie]. Wikimedia Commons. (URL). CC BY 3.0

-

Baril, Hélène. (2023, 17 juin). L’énergie solaire veut se porter à la rescousse d’Hydro-Québec. La Presse. https://www.lapresse.ca/affaires/2023-06-17/l-energie-solaire-veut-se-porter-a-la-rescousse-d-hydro-quebec.php

*Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].