De 1760 à 1791, la population de la Province of Quebec (Province de Québec) augmente, mais sa composition demeure sensiblement la même qu’auparavant. Comme avant la Conquête, la plupart des habitants et des habitantes vivent dans les milieux ruraux majoritairement situés autour de Québec et de Montréal. Dans la plupart des cas, l’agriculture est leur activité principale.

La société est toujours majoritairement composée de Canadiens et de Canadiennes. En effet, l’immigration de Français et de Françaises ayant cessé depuis la Conquête, ce sont les naissances nombreuses qui contribuent à l’augmentation de la population canadienne.

On parle d’immigration lorsqu’une personne arrive dans un pays étranger (pays d’accueil) pour s’y installer de manière temporaire ou définitive.

Il est difficile d’estimer le nombre d’Autochtones vivant sur le territoire de la Province of Quebec. Ils habitent cette région depuis longtemps et leurs territoires ne correspondent pas aux frontières établies par les Européens. Il y a tout de même des estimations faites par des historiens au fil du temps. En 1763, la population autochtone catholique au Canada et en Acadie serait d’environ 9 195 personnes[1].

Bien que ces personnes soient peu nombreuses dans la colonie, elles en font tout de même partie. Les esclaves sont majoritairement des Autochtones et des Noirs. Plusieurs groupes de personnes comme des fonctionnaires gouvernementaux, des commerçants et des prêtres possèdent des esclaves à cette époque.

Entre 1650 et 1834 (année de l’abolition de l’esclavage en Amérique du Nord britannique), il y a eu 2 683 esclaves autochtones (Lawrence, 2020). Toutefois, après la Conquête, leur nombre diminue comparativement à l’époque de la Nouvelle-France.

À la suite de la Conquête, le nombre d’esclaves noirs reste sensiblement identique à celui qui était connu sous le Régime français. Cependant, ce nombre augmente avec l’arrivée des loyalistes puisque certains d’entre eux possèdent des esclaves.

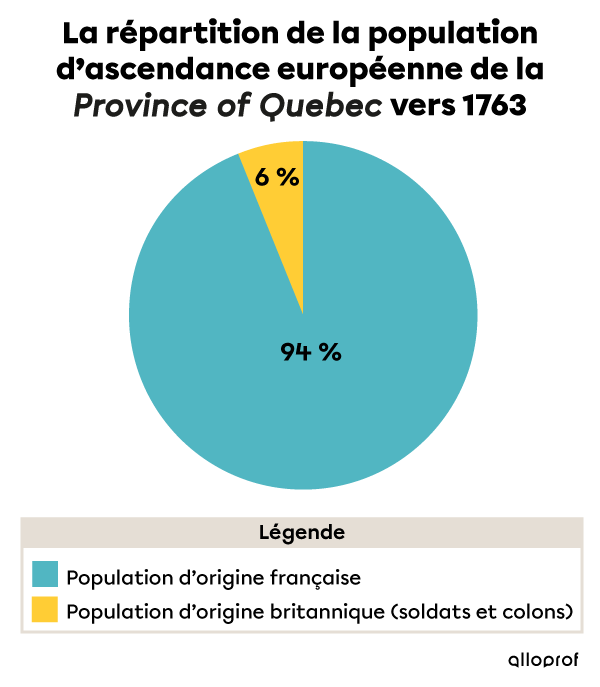

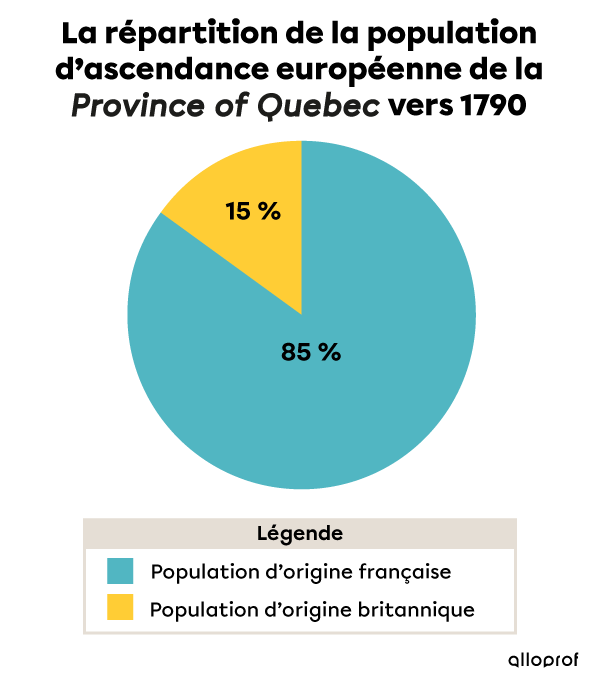

Après la Conquête, malgré la volonté du roi de Grande-Bretagne d’augmenter la population britannique de la Province of Quebec, peu de Britanniques immigrent dans la colonie. Ceux et celles qui migrent s’installent majoritairement dans les villes et sont des marchands, des militaires ou des fonctionnaires. Après 1775 et la Révolution américaine, l’immigration des loyalistes se fait plus intense, faisant augmenter la proportion de Britanniques dans la Province of Quebec. Malgré cette augmentation, les Canadien(ne)s demeurent fortement majoritaires dans la colonie.

La migration est le déplacement d’individus de leur lieu d’origine vers un autre endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Source des données : Cormier, Goulet, Krysztofiak, Ste-Marie, 2016.

Source des données : Cormier, Goulet, Krysztofiak, Ste-Marie, 2016.

Entre 1755 et 1763, de 1 500 à 2 000 Acadiens échappent aux déportations et s’installent, entre autres, dans ce qui devient la Province of Quebec en 1763 (Gouvernement du Canada, 2020). Puis, à partir de 1765, des Acadiens ayant été déportés vers d’autres colonies britanniques immigrent dans la Province of Quebec, dans laquelle ils se reconnaissent davantage puisque tout comme les Canadiens, ils sont francophones et catholiques. À la fin du 18e siècle, ils sont près de 8 000 à s’être installés dans la colonie (Leblanc, 1979).

La bourgeoisie professionnelle canadienne se développe à la fin du 18e siècle. Elle est composée de Canadiens ayant des professions libérales telles que médecin, notaire ou avocat. Une plus petite partie de cette bourgeoisie est constituée de marchands généraux ou de petits entrepreneurs. Avec les années, la bourgeoisie professionnelle canadienne gagne en influence dans la société et devient la porte-parole de la population canadienne.

Malgré le fait que la Province of Quebec soit majoritairement canadienne et parle le français, la langue officielle de la colonie est l’anglais. Cependant, le français est la langue des communications internationales au 18e siècle. Ainsi, les Britanniques qui forment l’élite de la société sont souvent bilingues. C’est la raison pour laquelle les ordonnances sont publiées en français dans la colonie.

1. Dubois, P.-A. et Morin, M. (2019). Les populations amérindiennes du Canada, des postes du Domaine du Roy et de l’Acadie, 1680-1763 : un portrait démographique. Recherches amérindiennes au Québec, 49 (1), 45-62. https://doi.org/10.7202/1066760ar

Bernier Cormier, E., Goulet, G., Krysztofiak, V. et Ste-Marie, P. (2016). Chroniques du Québec et du Canada. Des origines à 1840 — 3e secondaire [Manuel de l’élève]. ERPI.

Gouvernement du Canada. (2020, 1er avril). Le grand dérangement. Parcs Canada. https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/beausejour/culture/histoire-history/deportation

Lawrence, B. (2020, 8 mai). Esclavage des Autochtones au Canada. L’encyclopédie canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/slavery-of-indigenous-people-in-canada

Leblanc, R. A. (1979). Les migrations acadiennes. Cahiers de géographie du Québec, 23 (58), 99-124. https://doi.org/10.7202/021425ar