Maurice Duplessis est le premier ministre de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959, soit l’année de sa mort. Cet avocat de formation est très proche de l’Église catholique et des valeurs traditionnelles mises de l’avant par celle-ci. Sur le plan social, cette époque est marquée par un mouvement de traditionalisme et de nationalisme.

Étant lui-même un fervent catholique, Duplessis accorde beaucoup de place à l’Église dans plusieurs secteurs, dont l’éducation et la santé. Son gouvernement est caractérisé par un conservatisme social qui a pour but de conserver les valeurs traditionnelles canadiennes-françaises de l’époque (le retour à la terre, les familles nombreuses). De son côté, l’Église joue un rôle important en encourageant la population à se soumettre à l’autorité de l’État.

Source : Mgr Joseph Charbonneau [Photographie], (s.a.), vers 1940, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL). Droits réservés*[1]

Selon Duplessis, l’éducation et la santé doivent rester sous la responsabilité de l’Église.

Pour l’aider à répondre aux besoins grandissants entrainés par le bébé-boum, l’État québécois investit de plus en plus de fonds publics pour financer les écoles, sans toutefois chercher à en prendre la responsabilité. Malgré ce financement, les fonds sont insuffisants pour combler les besoins. Cela se traduit par exemple par un manque de chauffage dans certaines écoles ou encore par l’absence de toilettes dans d’autres.

Les hôpitaux, de leur côté, ne sont accessibles que pour les personnes qui peuvent payer pour y recevoir les soins dont elles ont besoin. Le gouvernement de Duplessis refuse de mettre en place un programme d’assurance-maladie.

En éduquant et en soignant la population québécoise, l’Église conserve son influence auprès de celle-ci. D’ailleurs, puisque la demande augmente dans les secteurs où l’Église est présente, l’organisation devient de plus en plus puissante. Cette omniprésence de l’Église dans les affaires politiques et sociales se nomme le cléricalisme.

Le cléricalisme est une idéologie qui soutient l’intervention du clergé dans les affaires politiques et publiques.

En plus d’être présente dans les différents secteurs sociaux, l’Église laissera également sa trace dans la culture avec l’appui de l’État. Ainsi, elle imposera parfois la censure de certains livres et films si ces derniers véhiculent des messages ou des valeurs ne cadrant pas avec celles de l’Église.

Au Canada, certains pouvoirs relèvent du gouvernement fédéral, alors que d’autres sont réservés aux provinces. Duplessis accorde une importance capitale à l’autonomie provinciale, ce qui signifie qu’il souhaite que le Québec garde autant de responsabilités que possible. C’est d’ailleurs au nom de l’autonomie provinciale que Duplessis refuse de participer à des programmes du gouvernement fédéral qui touchent à ce qui relève du champ de compétence des provinces. Il refuse aussi de l’aide fédérale, par exemple pour le financement des universités en 1951. Ses discours sont souvent teintés par la peur de la soumission au gouvernement canadien puisqu’il craint que ce dernier tente de s’approprier des pouvoirs réservés aux provinces par l’AANB.

Le 21 janvier 1948, le gouvernement Duplessis adopte un drapeau national pour la province : le fleurdelisé. Les lys représentent les liens entre le Québec et la France (Jacques Cartier a été le premier à introduire la fleur de lys en Amérique) et la croix blanche représente la foi catholique du peuple. Dès son adoption, il remplace l’Union Jack britannique qui flottait auparavant au-dessus du Parlement de Québec.

Afin que le Québec soit plus autonome, Duplessis met en place les impôts provinciaux en 1954. La Loi créant un impôt provincial sur le revenu permet au gouvernement du Québec de prélever des impôts sur le salaire des particuliers. Maurice Duplessis trouve que ces impôts favorisent une meilleure gestion des dépenses de la province. À partir de ce moment, les résidents du Québec commencent à remplir deux déclarations de revenus annuellement.

Pour défendre l’autonomie provinciale, Duplessis met en valeur la langue française, les traditions canadiennes-françaises, la religion catholique et le caractère distinctif du Québec dans le Canada. Il propose également de mettre sur pied la Délégation générale du Québec en France. Celle-ci permettrait au Québec de se représenter en France indépendamment du gouvernement fédéral. Deux ans après le décès de Duplessis, en 1961, la Délégation générale du Québec à Paris ouvre ses portes sous le gouvernement Lesage.

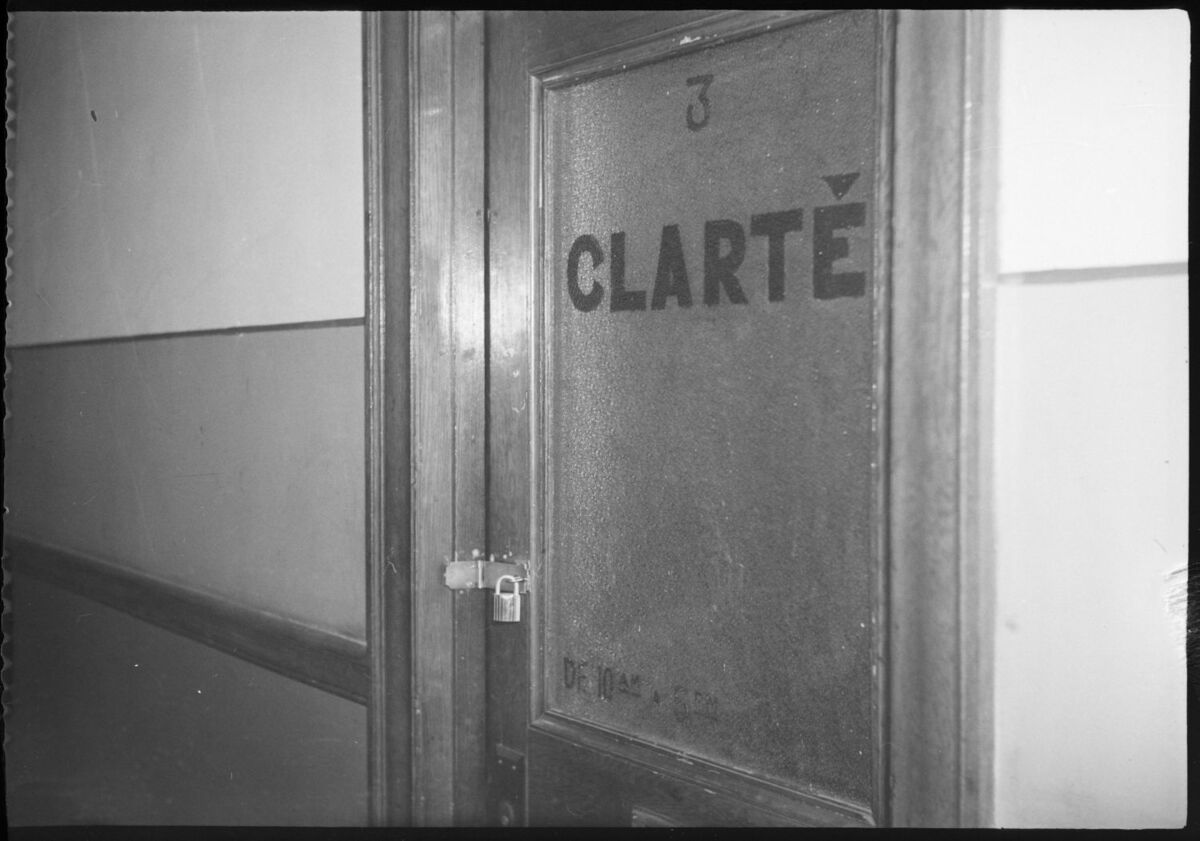

En 1937, le mouvement de censure est également présent sous la forme de la Loi du cadenas. Le communisme, une idéologie opposée au libéralisme soutenu par Maurice Duplessis, est perçu comme une menace. En conséquence, Duplessis cherche à limiter l’accès aux lieux qu’il juge propices au développement de mouvements communistes au Québec.

La Loi du cadenas permet la fermeture de divers lieux (comme des bars ou des locaux syndicaux) pour une durée d’un an s’ils sont soupçonnés de servir de points de rendez-vous à des groupes communistes. Les bureaux de médias et les organisations opposées au gouvernement peuvent également être ciblés par cette loi. Concrètement, cette législation donne à Maurice Duplessis le pouvoir de mettre fin aux activités de ses adversaires et de ceux qui ne partagent pas ses valeurs.

Le journal Clarté est fermé en 1937 en vertu de la loi du cadenas.

Source : News. Door of Newspaper "La Clarte" closed by the Police [Photographie], Conrad Poirier, 1937, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL).[2]

Le gouvernement de Maurice Duplessis s’oppose fortement aux syndicats. Cette opposition est visible surtout lors des conflits de travail et des grèves. Le gouvernement appuie alors toujours les patrons et les propriétaires des compagnies. Il adopte des lois qui limitent ou enlèvent le droit de grève des travailleurs.

Ces actions du gouvernement n’empêchent toutefois pas la montée du syndicalisme à travers la province. Les mouvements syndicaux deviennent l’une des grandes forces d’opposition au gouvernement Duplessis.

Les conditions de travail des travailleurs s’améliorent peu à peu au fil des années.

La grève générale des bouchers en 1945 force la fermeture d’épiceries et de boucheries à travers la ville.

Source : Grève des bouchers de Montréal [Photographie], La Presse, 1945, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, (URL)[3].

Maurice Duplessis et son gouvernement sont réélus à plusieurs reprises. Toutefois, des groupes, comme les syndicats, et des citoyens contestent ses décisions et ses manières de faire.

D’autres groupes contestent le cléricalisme. Ils n’aiment pas la forte présence et la grande influence de l’Église sur le gouvernement et la société en général. Ils dénoncent :

-

la censure de livres et de films;

-

le conservatisme social du gouvernement de Duplessis et de l’Église.

Ces groupes sont plutôt en faveur de la laïcisation. Selon eux, l’éducation et la santé devraient être gérées par l’État et non par l’Église. Ce qui relève de la religion devrait être dans la vie privée des gens et non au sein du gouvernement et de ses institutions. De plus, ils réclament une réforme du système d’éducation afin de rattraper le retard vécu par les élèves francophones.

Un groupe de 15 artistes, dont Paul-Émile Borduas et Jean-Paul Riopelle, publie en 1948 le Refus global. Ce manifeste présente leur point de vue et leur vision pour le futur du Québec. Ils y dénoncent entre autres le conservatisme social et l’influence de l’Église. Ils plaident également pour une modernisation de la société québécoise.

-

(s.a.). (vers 1940). Mgr Joseph Charbonneau [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL). *Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].

-

Conrad Poirier. (1937). News. Door of Newspaper "La Clarte" closed by the Police [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL).

-

La Presse. (1945). Grève des bouchers de Montréal [Photographie]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. (URL).