La mondialisation intensifie les liens entre les États du monde et cela a amené une multiplication des accords entre eux. Toutefois, mettre en place un accord entre plusieurs États (accord international) n’est pas une chose facile. La mise en place de différentes mesures au sein même d’un État est un processus compliqué qui doit passer à travers une grande machine administrative. Alors imaginez la mise en place de différentes mesures dans plusieurs États!

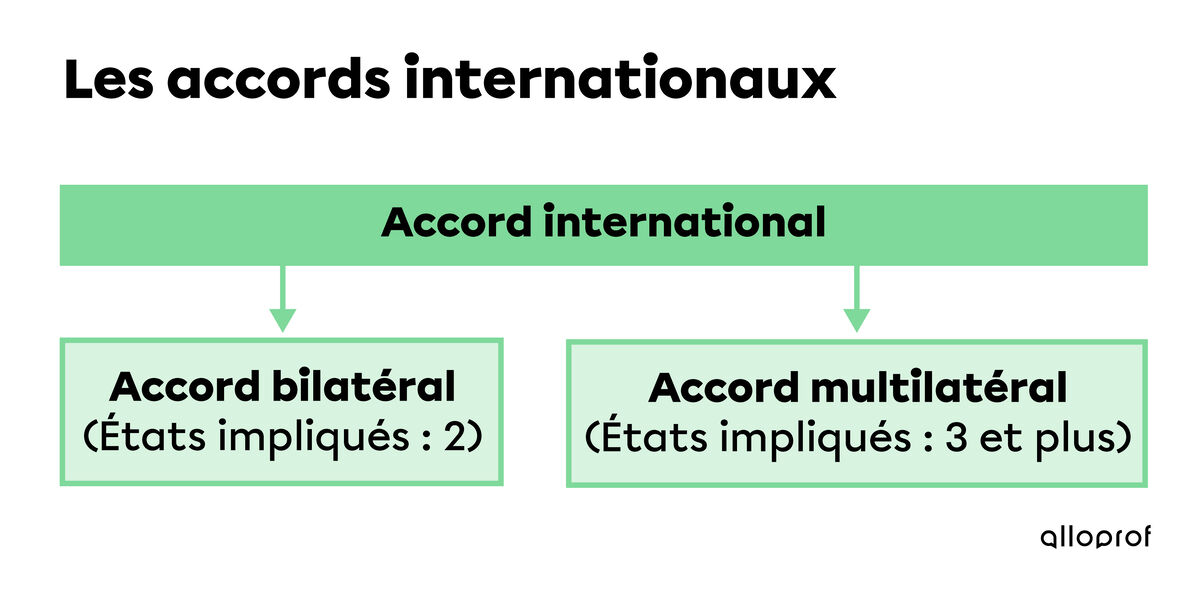

Le terme international fait référence à ce qui touche plus d’un État. Par exemple, un accord international implique plusieurs États.

Le terme multilatéral concerne ou engage trois États et plus. Par exemple, un accord multilatéral est un accord qui engage minimalement trois États.

Une convention internationale (ou accord international) est un accord négocié entre plusieurs États ou organisations internationales.

Plusieurs accords internationaux, souvent nommés convention internationale, sont discutés et négociés durant des rassemblements internationaux.

Il y a différentes étapes au processus d’un accord international :

- Rencontres et négociations internationales

- Convention ou accord (première signature)

- Ratification (seconde signature)

- Protocole

1) Rencontre et négociations internationales

Des représentants de différents États se rencontrent pour discuter des différents enjeux. On nomme souvent ces rencontres: conférences internationales. C’est à ce moment que les différents États en arrivent à des conclusions. Ces conclusions impliquent la mise en action de solutions concrètes à une ou des situations (économiques, environnementaux, politiques, etc.). Après quelques négociations, une sorte de consensus international sur ce qui doit être fait (entre les différents représentants présents) est formulé.

2) Convention (accord)

Les États qui sont d’accord avec ce consensus signent la convention. Cette signature signifie que les États s’engagent à agir sur la situation ou la problématique dont ils ont discuté. Mais il s’agit d’un geste symbolique qui n’engage à rien.

Il est possible que des États non présents à la Conférence internationale où la convention a été signée puissent signer par la suite. Chaque convention contient, dans son texte officiel, ce genre de particularités : la convention peut-elle être signée par des États non présents à la Conférence?, combien de ratifications doit-il y avoir pour considérer que la convention entre officiellement en vigueur?, etc. Mais habituellement, des pays, autres que les pays signataires de départ, peuvent ratifier une convention à retardement si elles le souhaitent.

3) Ratification

Une fois de retour de cette rencontre où la convention a été signée, les États doivent, s’ils veulent confirmer leur signature de départ, procéder à la ratification de la convention. La ratification vient avec la mise en place de mesures concrètes pour apporter des solutions aux problèmes visés lors de la rencontre et des négociations internationales. Par exemple, que peut-on faire concrètement pour réduire nos GES. L’État s’engage alors de manière plus officielle et a l’obligation de respecter ses engagements.

*** Il arrive parfois que pour qu’un accord entre officiellement en vigueur, un nombre minimal de pays doivent ratifier cet accord.

Les représentants des différents pays qui sont présents à la rencontre et qui participent aux négociations internationales ne sont pas toujours les premiers ministres, les rois, les chanceliers, etc. Ce sont souvent des diplomates ou encore simplement des gens qui ont été choisis pour représenter le pays. Ces personnes peuvent signer la convention, mais n’ont en aucun cas le pouvoir de la ratifier. Mais qui peut ratifier des conventions? Cela dépend d’un pays à l’autre.

Par exemple, au Canada, une copie de la convention est donnée à chaque élu de la Chambre des communes (députés élus) qui ont alors 21 jours pour examiner l’accord. Mais c’est le conseil exécutif du gouvernement en place (Premier ministre et ses ministres), qui a le dernier mot et qui procède officiellement à la ratification de l’accord. Le fait de présenter l’accord à la Chambre des communes, institution qui vote les lois… c’est surtout une manière de faire preuve de courtoisie envers elle et envers le système démocratique.

4) Protocole

Il arrive quelquefois, qu’à la suite d’une convention, on assiste à l’élaboration d’un ou de plusieurs protocoles. Les protocoles sont élaborés pour compléter une convention. Dans ces accords, on établit des objectifs plus précis et on fixe des échéanciers clairs. Ces protocoles doivent par la suite être ratifiés par les États.

Un protocole est un accord, un peu moins formel, qui complète et peut parfois modifier une convention internationale.

La ratification est l’approbation et la confirmation de participation à un accord ou à une convention par les membres du gouvernement de l’État chargé de le faire.

La différence entre les termes convention et accord est très subtile. On parle de convention lorsque celle-ci est multilatérale, qu’elle est ouverte à un très grand nombre de signataires. On parle d’accord lorsque celui-ci est bilatéral, ou qu’il inclut seulement un petit nombre de parties. Un protocole, quant à lui, est considéré comme étant un peu moins formel que les accords ou les conventions (puisqu’il ne fait que leur apporter des modifications ou des précisions).

Attention, ces distinctions ne sont pas toujours appliquées parfaitement. Il arrive que le nom officiel qu’on donne à un accord international ne renvoient pas à l’explication mentionnée ci-haut. L’usage change quelque fois d’un État à l’autre.

Dans les faits, les accords internationaux ne fonctionnent pas toujours. Voici les différents facteurs qui font en sorte que la portée des accords internationaux est parfois limitée.

Ce concept est vraiment central puisque c’est le principal facteur qui limite l’efficacité que pourrait avoir les accords internationaux : il n’est pas possible de forcer un État à signer un accord.

Il arrive qu’un État considère que l’accord ne sert pas ses intérêts (souvent politiques et économiques), et qu’il décide de ne pas y adhérer. Par exemple, si un accord environnemental vient en contradiction avec un accord commercial, il arrive souvent que ce soit l’accord commercial qui gagne en bout de ligne.

La souveraineté est le pouvoir absolu d’un État à se gouverner lui-même en faisant ses propres lois et en les faisant respecter sur son territoire. Un État souverain est indépendant, c’est-à-dire qu’il ne peut être soumis à aucun autre État ou institution.

Après un sommet, ou une quelconque rencontre environnementale, chacun retourne chez soi et il n’y a pas un gouvernement international qui surveille ce que chacun fait chez soi et qui pourrait obliger un pays à mettre en place l’accord environnemental qui a été signé.

Même si l’État paraissait impliqué lors du rassemblement international et qu’il a signé l’accord, s’il ne le ratifie pas par la suite, cela ne sert à rien. Encore une fois, aucune institution ou instance n’a le pouvoir de l’obliger à ratifier l’accord.

Mais pourquoi un État signe un accord pour ne pas y donner de suite concrète? Suite à des consultations avec son gouvernement et ses conseillers, il est possible que certaines implications ou conséquences de cet accord ne soient finalement pas en accord avec les projets/capacités de l’État. Par exemple, il a des moyens économiques et humains limités, il a des priorités politiques différentes, il doit injecter de l’argent dans d’autres domaines, etc.

Toutefois, même si aucune instance internationale gouvernementale n’a de super-pouvoir pour obliger les États à agir, certaines mesures ou pressions peuvent parfois être mises en place par les autres États qui font partie de l’accord. Des pressions économiques ou politiques peuvent être faites sur un État qui a ratifié un accord et qui ne respecte pas ses engagements. Cela ne veut pas dire que ces pressions vont nécessairement fonctionner, mais c’est possible.

Un accord est signé et ratifié par 120 pays dont le Canada. Si le Canada se retire de l’accord parce qu’il considère que ça demande trop d’argent, les autres pays peuvent faire des pressions politiques et/ou économiques sur le Canada (comme arrêter les importations canadiennes). Certains pressions sociales pourraient également être faites de la part de la population canadienne elle-même ou de la part de la communauté internationale.

Depuis les années 1980, les conventions et les accords politiques, économiques et environnementaux se sont multipliés. La plupart des accords économiques sont multilatéraux, c’est-à-dire qu’ils regroupent plusieurs États. Il y a ainsi une formation de grandes zones économiques où les obstacles au commerce sont abolis. Ces zones favorisent grandement les échanges commerciaux entre les États.

Chaque accord économique a ses particularités. Tandis que l’ALÉNA opte seulement pour le libre-échange, le Mercosur développe un marché commun en Amérique du Sud et l’Union européenne adopte une monnaie commune.

Les États signent également des accords culturels et environnementaux. Plusieurs États veulent préserver leur culture. Cela est possible entre autres grâce à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO.

Quant aux problèmes environnementaux, ils sont pris en charge par les États à travers les différents accords internationaux. L’environnement est un enjeu commun. C'est pourquoi les États du monde se sont majoritairement joints à des accords comme le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris.