La méiose est un processus de division cellulaire qui permet la formation des gamètes.

Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s’agit d’un complément pour les personnes curieuses d’en savoir plus. Pour les notions vues en 3e secondaire, c’est par ici.

La méiose I

La méiose II

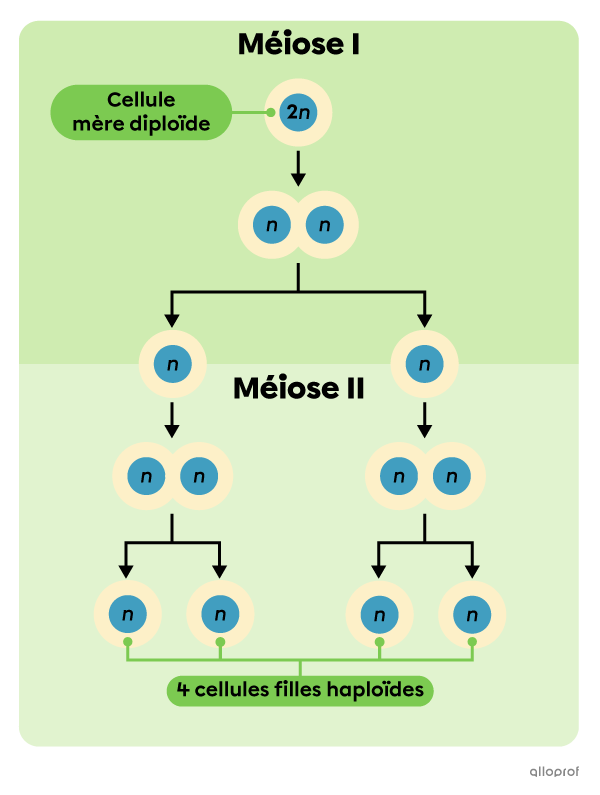

La méiose est la période qui suit l’interphase dans le cycle cellulaire d’une cellule. La méiose comprend deux divisions successives : la méiose I et la méiose II. Les deux processus de division du noyau sont suivis d’une cytocinèse (séparation du cytoplasme). De cette façon, la méiose I produit deux cellules filles à partir desquelles la méiose II produit quatre cellules filles.

La méiose est une division cellulaire réductrice, c’est-à-dire que le bagage génétique des cellules filles est réduit par rapport à celui de la cellule mère. En effet, la cellule mère |\text{2n}| (diploïde) produit quatre cellules filles |\text{n}| (haploïdes). Les quatre cellules filles obtenues par méiose sont génétiquement différentes de la cellule mère en plus d’être génétiquement différentes entre elles. Le fait que les quatre cellules filles soient génétiquement différentes permet de favoriser la diversité génétique de l’espèce lors de la reproduction sexuée.

-

Lors de l’anaphase I, il y a séparation des chromosomes homologues.

-

Lors de l’anaphase II, il y a séparation des chromatides sœurs.

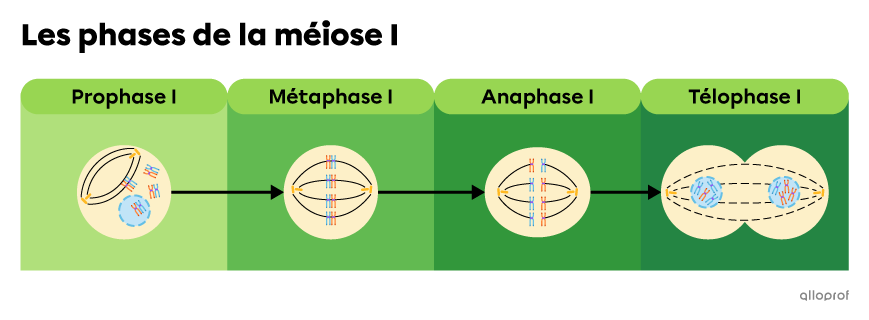

Voici les principaux changements qui ont lieu lors des phases de la méiose I.

Prophase I : La chromatine répliquée se condense et les chromosomes homologues forment des tétrades.

Métaphase I : Les tétrades s’alignent au hasard au centre de la cellule.

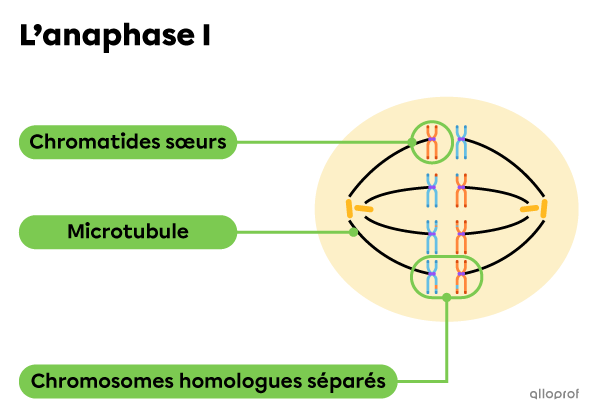

Anaphase I : Les chromosomes homologues se séparent et sont attirés vers les pôles de la cellule.

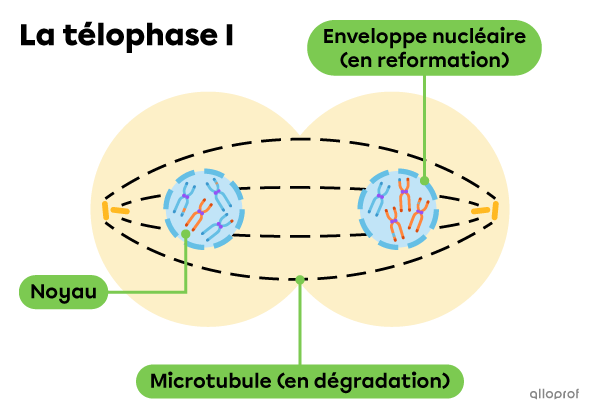

Télophase I : Deux jeux de chromatides sœurs sont formés, ce qui correspond à deux bagages génétiques haploïdes |(\text{n})| non identiques.

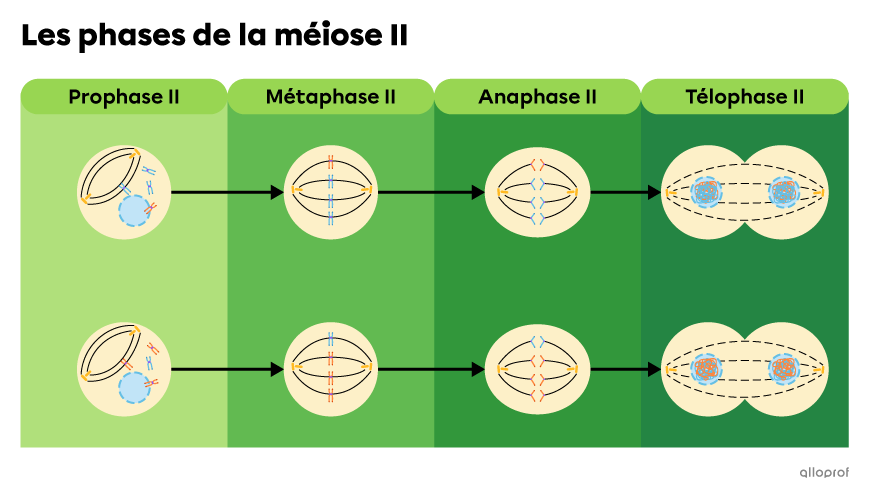

Voici les principaux changements qui ont lieu lors des phases de la méiose II.

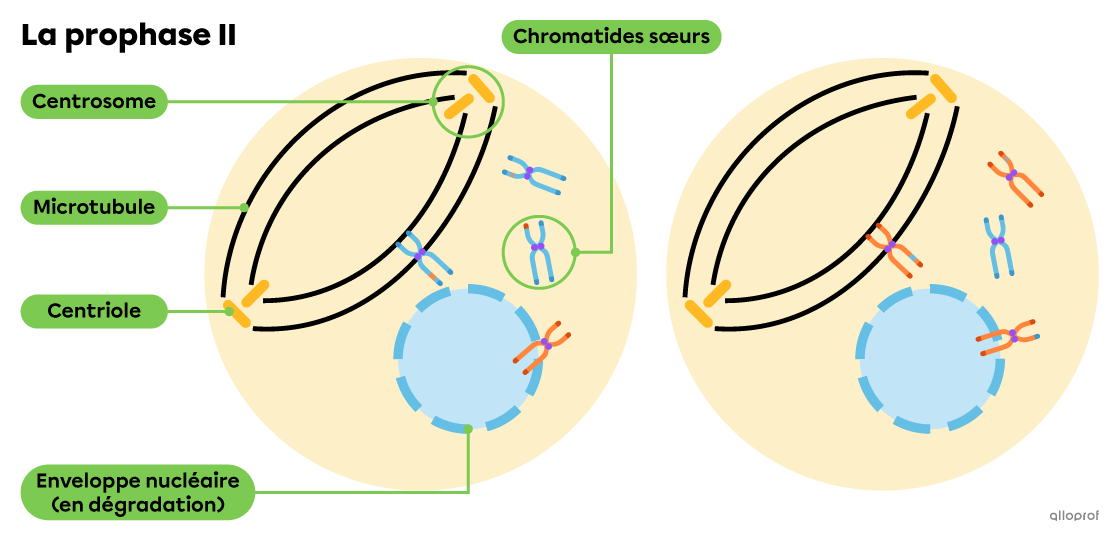

Prophase II : Un nouveau fuseau de division se forme.

Métaphase II : Les chromatides sœurs s’alignent au hasard au centre de la cellule.

Anaphase II : Les chromatides sœurs se séparent et sont attirées vers les pôles de la cellule.

Télophase II : Les nouvelles enveloppes nucléaires se forment pour obtenir 4 noyaux haploïdes |(\text{n})| génétiquement différents les uns des autres.

Une cellule en processus de méiose subit plusieurs changements, principalement au niveau de son matériel génétique (ADN). La chromatine, la chromatine répliquée, les chromatides sœurs et la tétrade de chromosomes homologues sont les différentes formes que prend l’ADN d’une cellule avant et pendant la méiose.

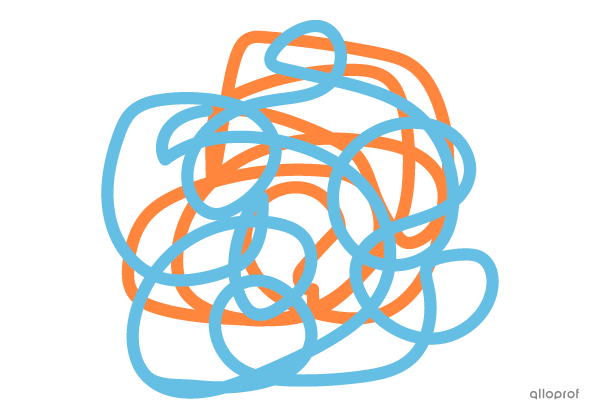

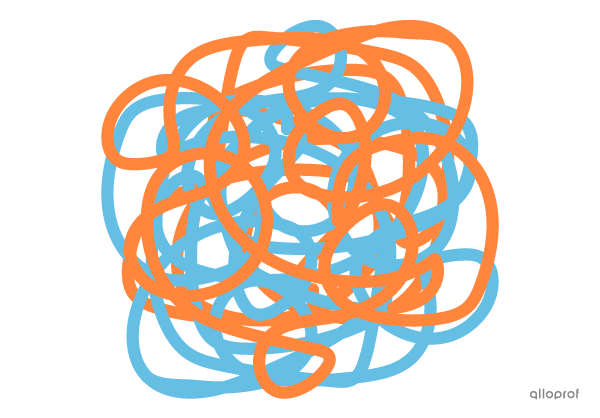

Le matériel génétique de chaque cellule du corps humain est hérité de ses parents. Dans cette fiche, le matériel génétique en orange provient du parent 1 et le matériel génétique en bleu provient du parent 2.

La chromatine est la forme de filament que prend l’ADN lorsque le noyau n’est pas encore en processus de division cellulaire.

On retrouve la chromatine répliquée lorsque la cellule est en interphase. Durant cette période, l’ADN est encore sous forme de filaments dans le noyau, mais sa quantité est doublée, car la cellule se prépare pour la méiose I.

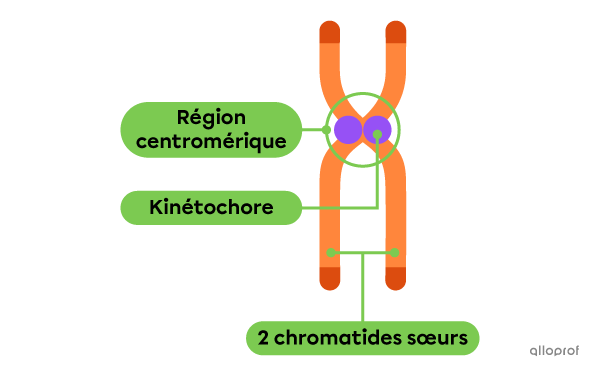

Les filaments de chromatine répliquée s’enroulent et se condensent pour former des chromosomes composés de 2 chromatides sœurs génétiquement identiques.

Dans la région centromérique, aussi appelée le centromère, les chromatides sœurs sont liées par leur kinétochore. C’est ce qui donne la forme d’un X au chromosome.

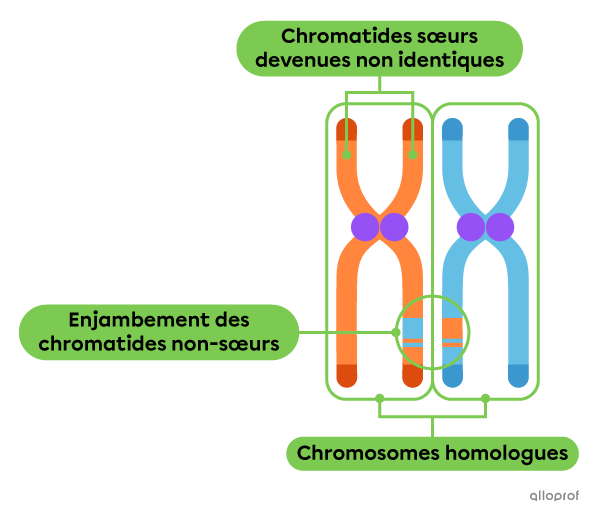

Les chromosomes homologues sont les paires de chromatides sœurs contenant le matériel génétique qui code pour les mêmes gènes. Les chromosomes homologues ne sont pas génétiquement identiques entre eux puisque l’un provient du parent 1 et l’autre paire provient du parent 2.

Les deux chromosomes homologues regroupés portent le nom de tétrade où tétra- signifie quatre. Une tétrade comprend une paire de chromosomes homologues pour un total de quatre chromatides. On peut aussi dire qu’une tétrade comprend deux paires de chromatides sœurs pour un total de quatre chromatides.

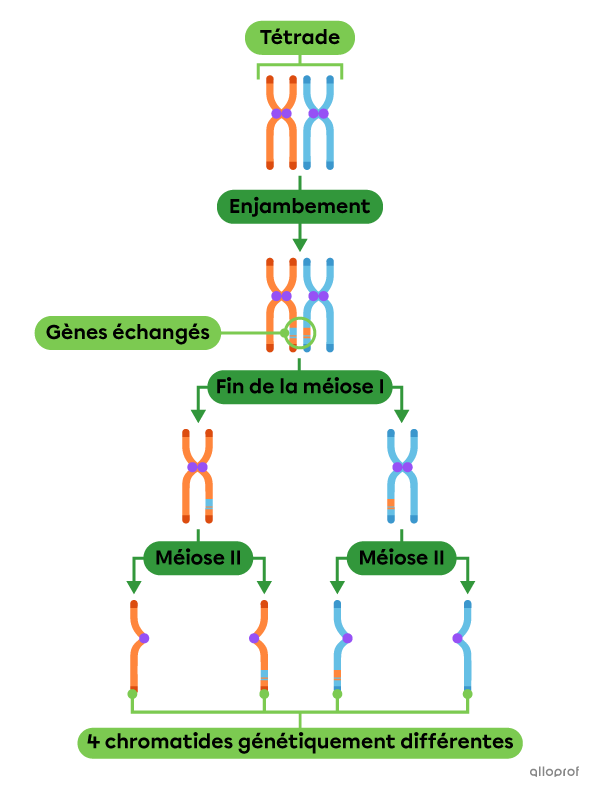

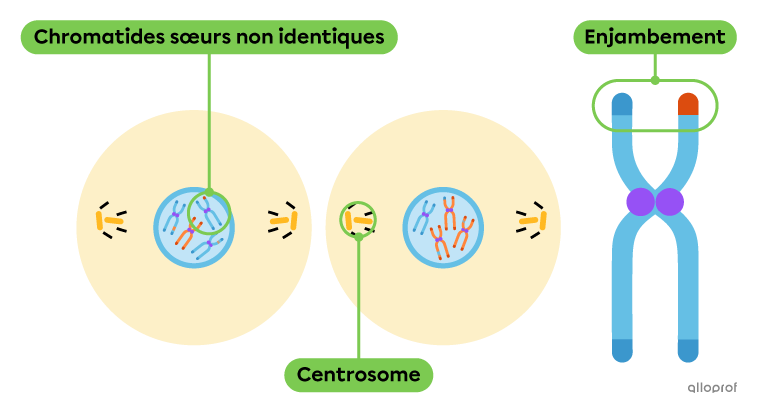

Les chromatides non-sœurs au centre de la tétrade ont tendance à s’échanger du matériel génétique. Ce phénomène se nomme l’enjambement. Lorsqu’il y a enjambement, les chromatides sœurs ne sont plus identiques entre elles.

L’enjambement est un échange de gènes ou d’allèles entre les deux chromatides non-sœurs situées au centre d’une tétrade. Le processus d’enjambement se déroule pendant la prophase I.

Lorsque deux chromosomes homologues se rejoignent en tétrade, leurs chromatides s’alignent et entrent en contact l’une avec l’autre. Par ce contact, des gènes sont échangés entre les chromatides non-sœurs situées au milieu de la tétrade.

Grâce à l’enjambement, chaque tétrade génère quatre chromatides génétiquement différentes les unes des autres. Cette différence contribue à augmenter la diversité génétique de l’espèce.

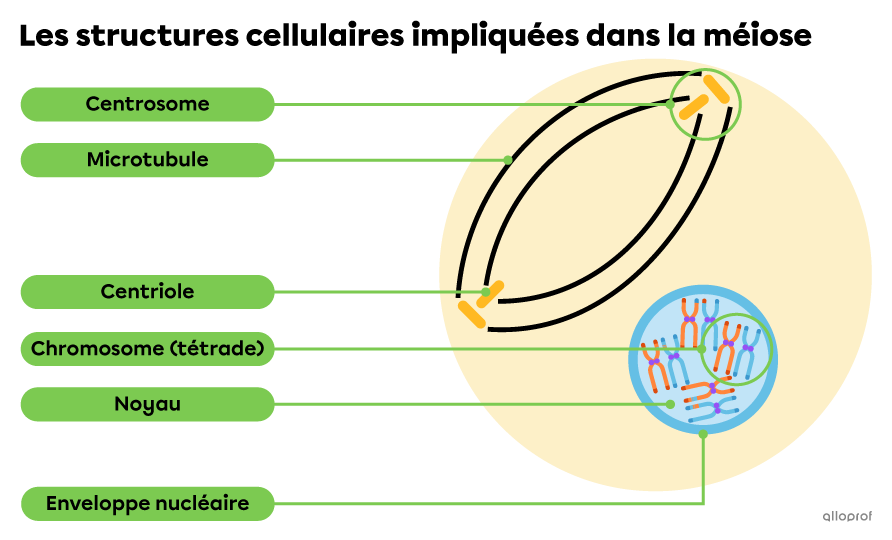

Le noyau, l’enveloppe nucléaire, les centrosomes, les centrioles et les microtubules sont les principales structures cellulaires impliquées dans la méiose.

| Structures | Description |

|---|---|

| Le noyau | Le noyau contient, entre autres, l’ADN de la cellule. Il est entouré de l’enveloppe nucléaire. C’est dans le noyau que se produit la réplication de l’ADN avant la méiose I. |

| L’enveloppe nucléaire | L’enveloppe nucléaire est une membrane qui sépare le contenu du noyau et le cytoplasme de la cellule. |

| Les centrosomes et les centrioles | Le centrosome est un organite qui organise les microtubules et facilite le déplacement des chromosomes. Un centrosome comprend une paire de centrioles. La cellule en division possède 2 centrosomes pour un total de 4 centrioles. Les centrioles ont la forme de petits bâtonnets disposés perpendiculairement. |

| Les microtubules | Les microtubules sont des filaments creux qui se forment dans le cytoplasme et qui s’organisent en faisceaux. Leur rôle est d’aligner les chromosomes au centre de la cellule et de les transporter vers chaque pôle de la cellule. |

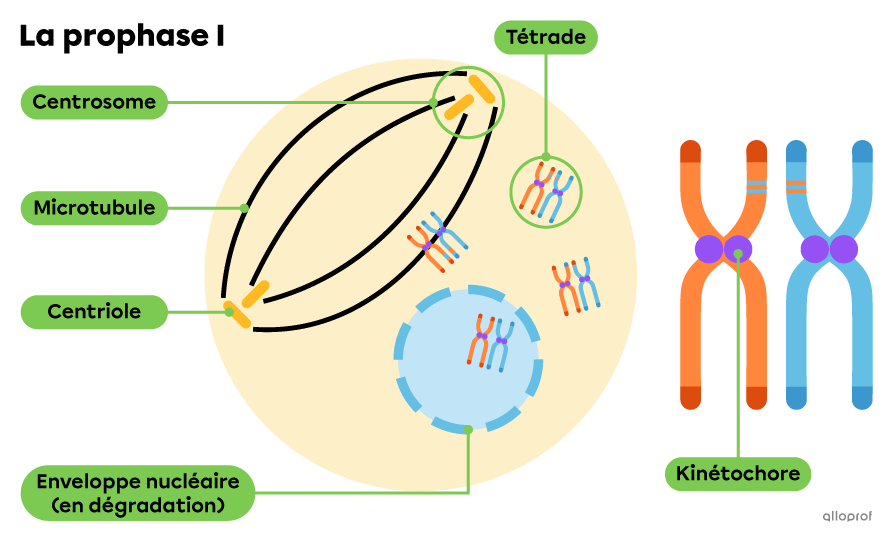

Voici les principaux changements subis par la cellule lors de la prophase I.

-

Les filaments de chromatine répliquée se condensent dans le noyau pour former des paires de chromatides sœurs. Elles rejoignent leur paire homologue pour former des tétrades.

-

Des enjambements ont lieu.

-

L’enveloppe nucléaire se dégrade et les tétrades sont évacuées dans le cytoplasme de la cellule.

-

Les centrosomes et leurs centrioles se dirigent vers les pôles opposés de la cellule.

-

Les microtubules commencent à se former près des centrioles.

-

Les kinétochores commencent à interagir avec les microtubules.

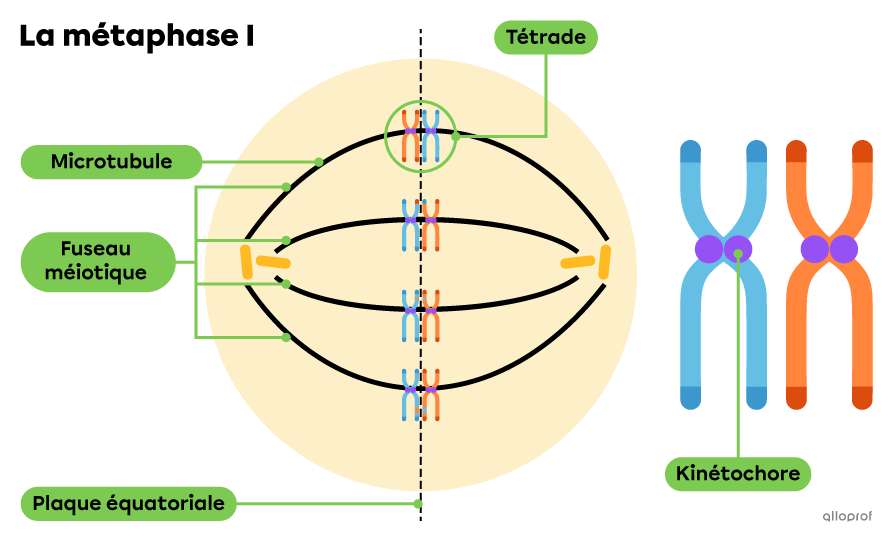

Voici les principaux changements subis par la cellule lors de la métaphase I.

-

Les kinétochores se fixent aux microtubules.

-

Les microtubules s’organisent en une structure allongée appelée fuseau méiotique.

-

Les tétrades de chromosomes homologues s’alignent au hasard sur la plaque équatoriale au centre de la cellule.

Remarque : sur cette image, on voit que les chromatides sœurs du parent 1 et du parents 2 sont alignées de façon aléatoire. En effet, davantage de matériel génétique en provenance du parent 1 se dirige vers le pôle droit de la cellule et davantage de matériel génétique en provenance du parent 2 se dirige vers le pôle gauche de la cellule. Cet alignement aléatoire détermine le bagage génétique des deux cellules obtenues à la fin de la méiose I.

Voici les principaux changements subis par la cellule lors de l’anaphase I.

-

Les chromosomes homologues se séparent, mais les chromatides sœurs restent liées par leur kinétochore.

-

Les chromatides sœurs sont entrainées le long des microtubules vers chaque pôle de la cellule.

-

La cellule est légèrement allongée, c’est le signe que la première cytocinèse débute.

Voici les principaux changements subis par la cellule lors de la télophase I.

-

L’enveloppe nucléaire se reforme autour des deux nouveaux noyaux.

-

Les microtubules se désintègrent.

-

La première cytocinèse se poursuit et se complète peu de temps après la télophase I.

Lorsque la première cytocinèse est complétée, on obtient deux cellules filles haploïdes |(\text{n}),| dont l’ADN est organisé en paires de chromatides sœurs.

Toutefois, à cause du phénomène d’enjambement, les chromatides sœurs ne sont plus nécessairement identiques entre elles.

Entre la fin de la méiose I et le début de la méiose II, il n’y a aucune réplication de matériel génétique.

Le centrosome présent dans les deux cellules filles va se dupliquer avant le début de la méiose II. En effet, deux centrosomes par cellule sont nécessaires pour amorcer la méiose II.

Voici les principaux changements subis par la cellule lors de la prophase II.

-

L’enveloppe nucléaire se dégrade pour évacuer les chromatides sœurs dans le cytoplasme.

-

Les centrosomes et leurs centrioles se dirigent vers les pôles opposés de la cellule.

-

Les kinétochores des chromatides sœurs commencent à interagir avec les microtubules.

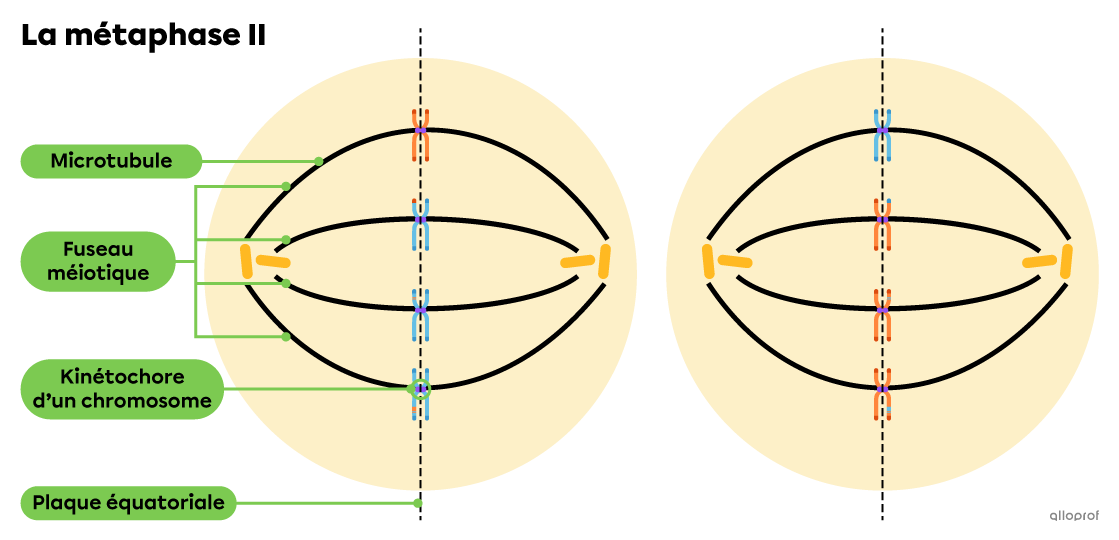

Voici les principaux changements subis par la cellule lors de la métaphase II.

-

Les kinétochores sont fixés aux microtubules.

-

Les microtubules s’organisent en une structure allongée appelée fuseau méiotique.

-

Les chromatides sœurs s’alignent au hasard sur la plaque équatoriale.

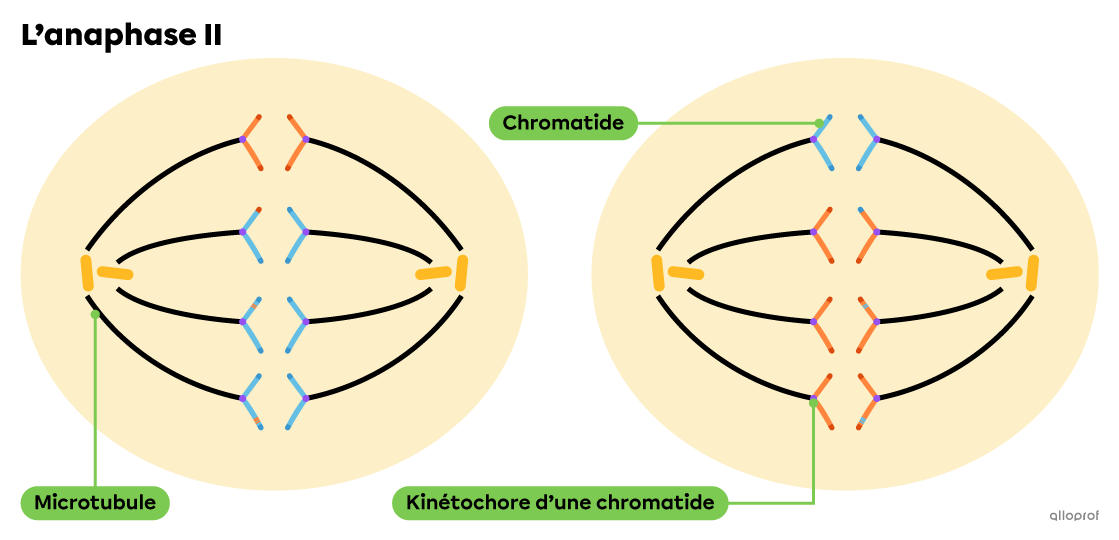

Voici les principaux changements subis par la cellule lors de l’anaphase II.

-

Les kinétochores des chromatides sœurs se séparent.

-

Les chromatides sont entrainées le long des microtubules vers chaque pôle de la cellule.

-

La cellule est légèrement allongée, c’est le signe que la deuxième et dernière cytocinèse débute.

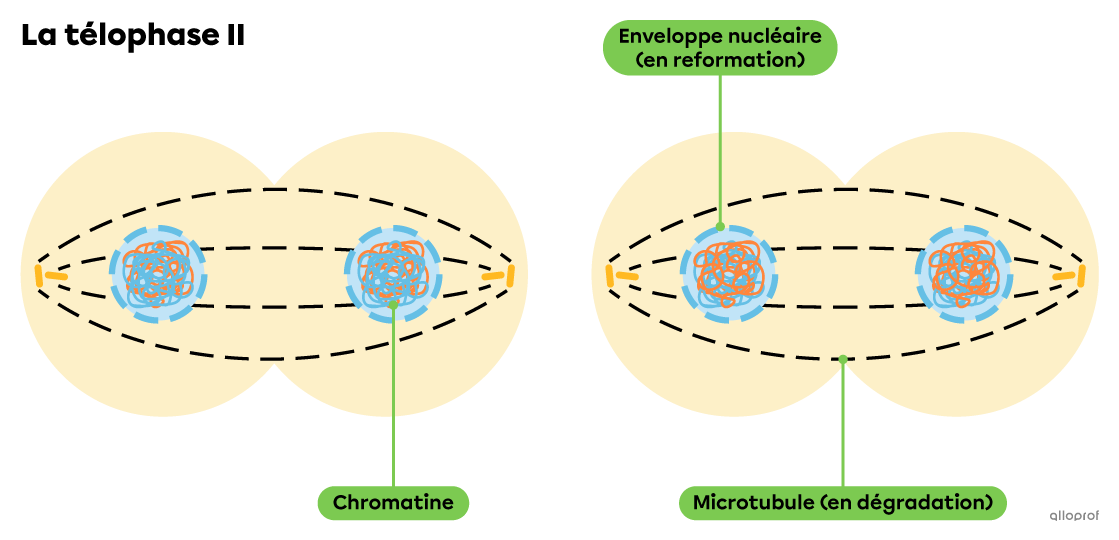

Voici les principaux changements subis par la cellule lors de la télophase II.

-

Les chromatides se déroulent en chromatine.

-

Une enveloppe nucléaire se forme autour de deux nouveaux noyaux.

-

Les microtubules se désintègrent.

-

La deuxième cytocinèse se poursuit et se complète peu de temps après la télophase II.

Lorsque la deuxième cytocinèse est complétée, on obtient quatre cellules filles haploïdes |(\text{n})| génétiquement différentes de la cellule mère diploïde |(\text{2n}),| en plus d’être génétiquement différentes entre elles.

En continuant de se développer et de se spécialiser, ces cellules haploïdes |(\text{n})| pourront devenir des gamètes.